Gast-Familienportrait – Momo lesen in Zeiten der besetzten Häuser / Eine Momentaufnahme von Cornelia Grosch

Im November 1979 saß ich an einem dämmrigen Nachmittag mutterseelenalleine auf einem Isomatten-Matratzen-Schlafsacklager in einer heruntergekommenen Wohnung. Es war nicht meine Wohnung und ich hatte den „Hausfrieden“ gebrochen, um dort zu sein.

Es war kalt in der Wohnung und der Strom war abgeschaltet, so dass ich eine Petroleumlampe angezündet hatte. Bei diesem gelben Licht (die gesamte Lampe war gelb gestrichen, auch das Glas, sie beleuchtete mal eine Baustelle, bevor sie in meinen Besitz überging), in meinen Schlafsack eingemummelt, vertrieb ich mir die Zeit mit der Lektüre von Momo, dem Buch von Michael Ende. Ich hatte kurz zuvor das Buch als Raubdruck gekauft und mir als Notlektüre für die Überbrückung von langweiligen Zeiten eingesteckt. Das Buch war auf schlechtem Papier mit schlechter Druckfarbe in verschiedenen gelblichen Farbtönen gedruckt. Es war bei dem gelblichen Licht der Petroleumlampe extrem schwierig zu lesen. Ich mochte das Buch nicht, fand die Moral viel zu dick und direkt aufgetragen, die Guten waren nur gut und die Bösen nur böse.

Aber die Beschäftigung damit half mir, meine Unruhe und Angst zu unterdrücken.

Es war der 3. oder 4. Tag der Hausbesetzung in der Cuvrystraße. Wir waren eine kleine Gruppe von Mitgliedern der Bürgerinitiative SO 36 und von Anwohnern, die konspirativ diese Besetzung geplant und vorbereitet hatten. Die Besetzung einer Wohnung und einer Gewerbeetage erfolgte stellvertretend für eine ganze Reihe von Häusern, die in der Cuvrystraße leerstanden und auf den Abriss warteten. Und diese Reihe war wiederum nur ein kleiner Teil der vielen leerstehenden und vergammelten Häuser in ganz Westberlin Ende der 70er Jahre. Große Teile von Kreuzberg sollten damals verschwinden, weil es eine Autobahnplanung quer durch den Bezirk gab. Außerdem rechneten sich, wie heute die Immobilienbesitzer aus, dass Neubauten mehr Rendite bringen als einfache Altbauwohnungen und ließen ihre Häuser verkommen. Der Standard für unsereinen war damals noch die Wohnung mit Ofenheizung, ohne Bad und womöglich mit Außenklo, dafür aber so billig, dass man nicht unbedingt dauernd arbeiten musste.

Die Besetzung erfolgte, während die Zeitung der BI SO 36, der Süd-Ost-Express, einen Preis bekam und öffentlich gefeiert wurde. Bei der Dankesrede der BI wurden die Besetzungen bekannt gegeben und wir fanden sofort eine große, überwiegend wohlwollende Öffentlichkeit. Obwohl es auch Leute gab, die direkt in diese Wohnung und Gewerbeetage einziehen wollten, war es eine politische Aktion. Die erste Besetzung der BI hatte schon im Februar 1979 stattgefunden, war gut in der Öffentlichkeit angekommen und es gab relativ schnell Mietverträge für die beiden besetzten Wohnungen, ohne dass sich aber die Gesamtlage änderte. Deswegen gab es diese zweite Aktion.

Am 1. Abend war in der Wohnung, die ich mitbesetzt hatte, eine tolle Partystimmung und viele Leute übernachteten auch dort. Wir fühlten uns bärenstark und waren sicher, auf der absolut richtigen Seite zu stehen.

Am nächsten Tag wurde entrümpelt und ein bisschen weiße Farbe an die Wände gebracht. Zum Glück war die Bausubstanz hier noch einigermaßen gut, Fenster und Dach dicht. Leute von Funk, Fernsehen und Presse kamen vorbei und wollten Interviews und Fotos, die sie auch bekamen. Wer nicht kam, war die Polizei (a.k.a. „Bullen“), es wurde aber stark mit ihnen gerechnet. Da es erst die 2. Hausbesetzungsaktion Ende der Siebziger war, gab es noch keine Erfahrungen mit Räumung.

Nach dem ersten aufregenden Tag kehrte der Alltag bei Besetzers ein. Viele von uns studierten noch oder gingen zur Schule, manche hatten Jobs oder andere Verpflichtungen. Ich war damals mit dem Studium fertig und hatte keine feste Arbeit, außer einem Job am Wochenende als Hauspflegerin bei einer gelähmten Frau.

So kam es, dass ich an diesem Nachmittag alleine, frierend und unheimlich einsam in dieser Wohnung in der Cuvrystraße saß und die Stellung hielt. Ich kam mir vor wie der einzige Mensch auf einem leeren Planeten. Es gab auch nichts wirklich Sinnvolles zu tun. Wir mussten mit einer Räumung rechnen und damit, dass wir in dem Fall verhaftet worden wären. Davor hatte ich damals eigentlich keine Angst, ich wollte bloß nicht als Einzige verhaftet und mitgenommen werden. Schreckliche Vorstellung!

Momo aber wollte mich nicht wirklich ablenken, ich konnte erst aufatmen, als gegen Abend wieder ein paar der anderen Besetzer auftauchten. Ich habe das Buch nie wieder gelesen, obwohl ich es mir später sogar in einer anständigen Druckversion neu gekauft habe.

Kurz danach ging es richtig los mit der Hausbesetzerbewegung. Andere Häuser, auch in anderen Bezirken, wurden besetzt. 1981 gab es fast 170 besetzte Häuser in Westberlin.

Da war ich aus der direkten Aktion aber schon wieder raus und ging nur noch zu den Demos und arbeitete noch eine Weile weiter in der BI mit. Ich brauchte damals auch keine Wohnung, ich wohnte schon in einer WG.

Ich selbst habe damals den Rest meines naiven Kinderglaubens verloren, dass wir alle nur aus edlen uneigennützigen Gründen in der Politik mitmischen… es gab in der BI zukünftige Rechtsanwälte, Architekten und Journalisten, die sich hier profilieren und auf ihren zukünftigen Beruf vorbereiten wollten und dann die, die Freunde finden wollten. Das ist ja eigentlich in Ordnung, aber es wurde nie über solche Motive gesprochen, offiziell waren wir nur an der „Sache“ interessiert. Genauso war es während meines Studiums schon mit den ganzen linken Gruppierungen und ich hatte gehofft, dass es in so einer BI anders wäre…

Wir alle haben aber damals einen erheblichen Teil mit dazu beigetragen, dass Altbauten nicht mehr automatisch abgerissen wurden, sondern saniert wurden und das damals auch noch überwiegend mit Berücksichtigung der Wünsche der Bewohner. Es gab anschließend die Internationale Bauausstellung, die das fortführte. Bis in die 90-er Jahre war das die offizielle Politik, dann wurde Berlin Haupstadt, in der Folge hip und teuer und nun wären neue Aktionen überfällig!

Ende

Wer noch etwas tiefer in das Thema eintauchen möchte, sollte Gerd Nowakowskis Empfehlung des Häuserkampf-Fotobuchs von Lothar Schmid lesen.

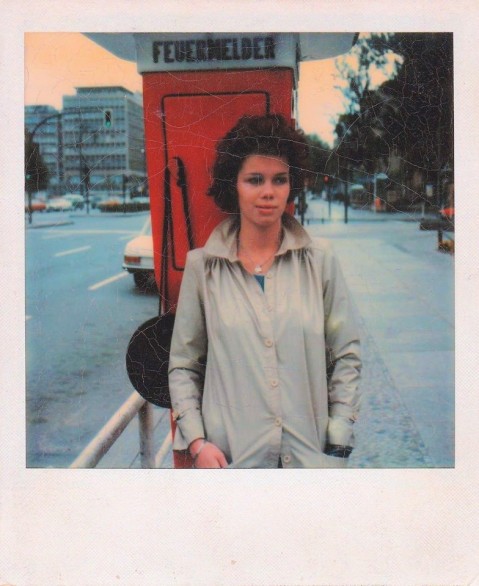

Alle Fotos: Cornelia Grosch, mehr von ihr: http://conyberlin.blog.de/

Berlinische Leben – „Gefühl und Härte – Fleischers Trip“ / Über Volker Hauptvogels West-Berlin-Roman

„Fleischers Blues“ lässt das West-Berlin der Jahre 1976 bis 1981 wiederauferstehen, als habe es den Mauerfall, die Wiedervereinigung und den ganzen Quatsch, der folgte, nie gegeben. Volker Hauptvogels Erinnerung ist quicklebendig und die Sprache scharf, wie der Punk von Volkers Band „Mekanik Destrüktiw Kommandöh“. Bei Ex-Zeitgenossen von „Fleischer“ sorgt die Lektüre für nostalgischen Lesegenuss der heiteren Art, während er Nachgeborenen Aha-Erlebnisse beschert. „Gab es das alles wirklich?“, werden sie fragen. Ja, ich kann’s bestätigen, weitgehend!

Volker Hauptvogel ist in Berlin, was die Berliner einen „bunten Hund“ nennen. Volker kennt jeden und jeder kennt ihn, den Autor, Musiker und Gastronomen. Fleischer ist bei aller Fiktion natürlich eine autobiografische Gestalt. Was authentisch ist und was fiktiv, darf spekuliert werden. Der dealende Schriftsetzer und hedonistische Lebenskünstler Fleischer kommt nach West-Berlin, auf der Flucht vor der Bundeswehr. Er zieht in eine typische Ein-Zimmer-Ofenheizungs-Wohnung in der Bürknerstraße, an der Nahtstelle zwischen Neukölln und SO 36, dem wilden Kreuzberg. Bald ist er in der verschworenen Revoluzzerszene genauso zuhause, wie bei den ersten Adressen für Stoffgroßhandel. Auch Fleischers bester Kumpel Ede zieht in die Frontstadt nach und das Geschäft expandiert gemäß Edes Devise „Ware immer nur vom Besten, sowohl als auch die besten Kunden“. Daneben beteiligen sich die beiden an der Weltrevolution, man druckt, sendet schwarz und die Bezirkskasse wird auch erleichtert zum Wohle der guten Sache.

Doch Fleischers Affäre mit der entzückenden Polizistin Claudianna treibt fast einen Keil zwischen die Freunde. Doch Claudianna ist selbst immer mehr im Zweifel über ihre „Beamtenlaufbahn“ bei der grünen Truppe. Schließlich rollt die Punkwelle in Berlin an und die das dynamische Duo ist begeistert, opfert ad hoc die Matte und gründet das „Mekanik Destrüktiw Kommandöh“. Der Rest ist Geschichte, könnte man sagen. Oder „großes Kino“, wenn das nicht so eine abgewetzte Metapher wäre.

Wir besuchen die Schauplätze der wilden Jahre, das SO 36, den Jodelkeller, das Quartier Latin oder das legendäre Risiko. Und treffen die schrägen Protagonisten dazu, Ratten-Jenny, Alex Kögler, Blixa Bargeld und einen gewissen „Kippi“, der gar nicht gut weg kommt, woran er allerdings selbst schuld ist. „Gefühl und Härte“, der Slogan jener Tage passt auf „Fleischers Blues“ wie die Faust aufs Auge, oder das Sektglas in Kippis Gesicht, der aus der Erfahrung ein Projekt machte, mit dem er endlich den heiß ersehnten Erfolg hatte. Aber das steht in einem anderen Buch …

Fleischers Odyssee mündet in den Tag, den keiner vergessen kann, der ihn damals in West-Berlin erlebte. Der 22. September 1981 als, bei einem, von Westentaschen-Napoleon Lummer befohlenen, ultrabrutalen Polizeieinsatz, der Hausbesetzer Klaus-Jürgen Rattay getötet wird. Hauptvogel schildert das Geschehen in aller Härte + Gefühl, doch Zeitzeugen werden bestätigen, ohne Übertreibung. Selbst Fleischers unerschütterlicher Optimismus gerät ins Wanken.

Kürzlich besuchte mich mein alter Freund Volker zu einem sonntagnachmittaglichen Gespräch über seinen ersten Roman, die Vergangenheit und das Heute, das weder er noch ich uns so düster ausgemalt hätten. Der Sieg des Kapitalismus, die elektronische Vollüberwachung und eine junge Generation, die sich fast gar nicht für Politik interessiert. Stattdessen entstehen neue braune Horden und „idiocracy“regiert allerorten. Dystopisch aber wahr …

Wir sprachen über den 2012 verstorbenen Edgar Domin, dem Volker nun ein ewiges literarisches Denkmal gesetzt hat. Über die Polizistin Claudianna und das die „Bullen“ damals ja auch verheizt wurden für eine korrupte Baupolitik des Berliner Filzes und das die Hausbesäzza nicht die geschlossene Front bildeten, die von der Springer-Presse gern beschworen wurde. Den meisten ging es nicht um Straßenkampf, sie wollten selbstbestimmte Lebensmodelle ausprobieren und der „Krieg“ wurde ihnen aufgezwungen, auch von zugereisten, unreifen Revoluzzern aus den eigenen Reihen. Schließlich erinnern wir uns an das Interview, das ich 1983 mit ihm machte. „MDK“ hatten soeben eine USA-Tournee hingelegt und Volkers „Verweigerer-Buch“ war erschienen (siehe Anhang). Volker hatte eine Familie gegründet und schimpfte über das „dreckige“ Kreuzberg. Heute, 2016, lebt er immer noch da und ist nicht wegzudenken. Nun schon gar nicht mehr, denn man kann seinen Roman auch als Liebeserklärung an diesen Bezirk lesen. Aber in erster Linie ist er ein Trip:

„Ein wilder Trip für Droogs, die ins Lesealter gekommen sind!“

Letztlich muss man wieder mal alles selber machen und es entspricht ja auch der Punk-Philosophie, dass nur das eigene Tun und Vorwärtsgehen das Leben sinnvoll macht. Deshalb klettern ältere Herren, wie Volker und ich, wieder auf die Bühne. Volker ist auf Lesereise mit Guntbert Warns, der ja auch die Hörbuchfassung eingelesen hat. Die bei Deutsche Grammophon erschienene Hörfassung ermöglicht übrigens auch ein Wiederhören mit Stephan Remmler, der als Conferencier fungiert.

Außerdem tritt Hauptvogel wieder mit Band auf und hält die politisch-wertvolle Punkmucke lebendig. Das nächste Mal am:

20. Mai – MDK ( 1. Musikalische Manifestation 2016)

in neuer Besetzung incl. Lesung in

der Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 36.

Das Buch erschien im Martin-Schmitz-Verlag und lässt sich für 14.80€ erwerben.

Das Hörbuch von Deutsche Grammophon füllt 4 CDs und kostet ca. 20€.

Text: Marcus Kluge

—

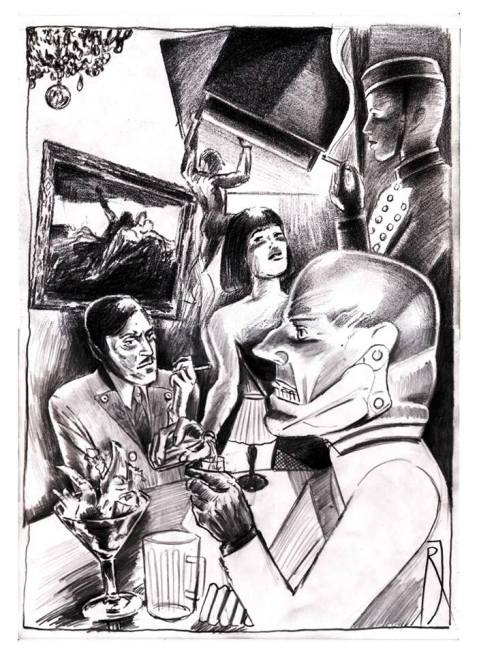

Illus aus “Verweigerer”, 1983 Karin-Kramer-Verlag.

Illu zum Fleischer-Kapitel “Neue Bude”. Rainer Jacob porträtierte den kaisertreuen Wohnungsvermieter mit dem High-Heel-Fetisch, als ich vor zwei Jahren die Geschichte vorveröffentlichte. (Sorry, nicht mehr da.)

Interview mit Volker Hauptvogel 1983 für Assasin.

Berlinische Räume – “MC5 in der TU und frühe Hausbesetzung” / 15. Mai 1972 – A Day in the Life

Wann ist mir eigentlich bewusst geworden, das die Revolte der späten 1960er Jahre endgültig zu ende war und die historische Gelegenheit zu einer Chance in meiner Lebenszeit nicht kommen würde? Und wahrscheinlich nie kommen würde. Spät auf jeden Fall!

Es muss wohl der Abend des 15. Mai 1972 gewesen sein, an dem ich mit Roberto in der Alten Mensa der TU ein Konzert von MC5 besuchte, der berühmten Band aus Detroit, die später zu Recht als Wegbereiter des Punk bezeichnet wurde. Ein denkwürdiges Konzert, den obwohl die 68er Revolte eigentlich gescheitert war, kam an diesem Abend noch einmal das Gefühl von Revolution und Auflehnung in das provinzielle, verschlafene West-Berlin der 1970er Jahre.

Vier Tage vorher hatte die RAF das alte IG-Farben-Haus in Frankfurt am Main in die Luft gesprengt. Das 5. US-Korps, das dort stationiert war, beklagte einen Toten und 13 Verletzte. Ein “Kommando Schelm” bekannte sich zum Attentat. Das Ziel war geschickt gewählt, natürlich wussten wir von den Verstrickungen der IG-Farben in die Naziverbrechen, vom Zyklon B, mit dem die Gaskammern in Auschwitz betrieben wurden, genauso wie von den C-Waffen der US-Army wussten, die in Vietnam zum Einsatz kam. Wir hatten zwar begriffen, das der Krieg, den die RAF jetzt führte, falsch war und nur zu mehr Repression führen würde, doch klammheimlich hatten wir wohl doch Sympathien. “Ein Schelm, wer Böses dabei denkt” hieß es angeblich im Bekennerschreiben. Dass sich der Name auf Petra Schelm* bezog, wurde von den Medien verschwiegen. Man wollte keine Märtyrerin schaffen. Erst Monate danach las ich in einem Flugblatt, dass sich das Kommando “Petra Schelm” nannte, nach dem ersten RAF-Mitglied, das durch Polizeischüsse getötet wurde.

Was wir am Abend des Konzerts nicht ahnen konnten: Die Großfahndung nach dem IG-Farben-Anschlag würde innerhalb eines Monats zur Festnahme des größten Teils der RAF führen. (Gefangennahme von Andreas Baader, Holger Meins und Jan-Carl Raspe am 1. Juni 1972, Gudrun Ensslin am 7. Juni 1972, Brigitte Mohnhaupt und Bernhard Braun am 9. Juni 1972, Ulrike Meinhof und Gerhard Müller am 15. Juni 1972.)

Ein Jahr früher hatte es das erste Todesopfer auf Seiten der RAF gegeben. Bei einer Fahndung im gesamten norddeutschen Raum nach etwa fünfzig Mitgliedern der RAF durchbrach Petra Schelm in Begleitung des RAF-Mitglieds Werner Hoppe am 15. Juli 1971 mit ihrem Wagen eine Straßensperre in der Hamburger Stresemannstraße. Nach einer Verfolgungsjagd kam es zu einem Schusswechsel. Petra Schelm wurde von einer Kugel aus einer Maschinenpistole schräg unter dem linken Auge getroffen und tödlich verletzt. Das Opfer wurde zehn Minuten lang liegen gelassen, erst danach wurde Hilfe geleistet. Zunächst wurde sie für Ulrike Meinhof gehalten, erst ein paar Stunden später korrigierte man entsprechende Falschmeldungen. Danach gab es eine Diskussion über die Qualität der Schusswaffenausbildung bei der Polizei.

Unsere langen Haare und ausgefransten Jeans waren provozierend für die “Schultheiss-Fraktion”, wie ich die Berliner Spießbürger nannte, aber Roberto setzte dem die Krone auf, indem er einen alten Bademantel seines Vaters trug. Heute hört sich das unspektakulär an, aber damals waren die Wertvorstellungen der Bürger was Kleidung anging noch recht rigide. Zu dieser Zeit war es beispeilsweise eine sichere Sache, in der Kneipe zu wetten, man ließe sich eine Glatze schneiden. Damit konnte man immer 100 Mark oder mehr einstreichen, so stigmatisierend war es für einen gesunden jungen Mann mit einem Kahlkopf auf die Straße zu gehen. Roberto wurde auf dem Weg von der Pfalzburger zur Hardenbergstraße laufend angepöbelt. Mehr als einmal mussten wir laufen, um einem Kneipenmob zu entgehen. Wir fühlten uns als Rebellen und waren bester Laune.

The MC5 “Seagull” poster by Gary Grimshaw. The first poster for the Grande Ballroom, Oct., 1966

MC5 war damals schon eine Legende und wir brannten darauf sie zu erleben. In der »Motor-City« Detroit bildeten weiße Jugendliche eine »White Panther Party«. Musikalisch wurden diese Jugendlichen von MC 5 angestachelt. Die Band forderte auf zur völligen Befreiung von allen hergebrachten Zwängen: Kick out the jams, motherfuckers! Die MC5-Musik fand auch ihren Weg nach Berlin. Auf Demos wurden MC5-Scheiben von Lautsprecherwagen gespielt. Ich hatte sie bei Burkhardt Seiler, dem späteren Zensor, zum ersten Mal gehört.

Der Eingang zur “Alten Mensa” heute.

Der Eintritt in der “Alten Mensa” der TU kostete 2 Mark Solibeitrag für die Rote Hilfe, die sich um die politischen Gefangenen kümmerte. Als Vorgruppe spielten Ton, Steine, Scherben, die wir kannten, die uns aber nicht interessierten. Der “Blues”, also die aufrührerische psychedelische Rockmusik, die wir suchten und verehrten, kam nicht aus Berlin. Sie kam aus England oder den USA. MC5 spielten diesen “Blues” mit einer beispiellosen aggressiven Energie. Sie hantierten mit Gewehren herum, und Tyler der Sänger wurde scheinbar von Heckenschützen auf der Bühne exekutiert. Zwischendurch informierten politische Gruppen über ihre Arbeit. MC5 spielten “Motor-City Is Burning” von John Lee Hooker, der eigentlich mit dem Lied den Niedergang von Detroit anprangern wollte. Bei MC5 wird daraus die Aufforderung zum Widerstand. An diesem Abend war noch einmal, zum letzten Mal, die Revolution greifbar. Für einen Augenblick dachten wir, jetzt käme die Erhebung wirklich, sie hatte sich nur etwas verspätet, nun würden wir doch siegen und die bürgerlichen Regierungen und ihre bescheuerten Wähler wegfegen. Es war naiv, es war völlig falsch, aber für einen Moment fühlte es sich so an. Zum Ende wurde das Publikum aufgefordert, schwarz mit der BVG zur Lützowstraße 5 zu fahren und dieses Haus zu besetzen. Etwa 500 Konzertbesucher folgten dem Aufruf und ein Teil besetzt das Haus, während sie der Rest auf der Straße anfeuert.

—

MC5 live in Paris Februar 1972: https://www.youtube.com/watch?v=Y_cXU71XsKA

*http://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Schelm

Siehe auch: http://www.riolyrics.de/artikel/id:704

Anhang: Seventies Revisited

Illustrierte Lesung: „Passbilder“ – Ein Jahrhundert Berlin in Wort und Bild

Im Periplaneta Literaturcafé* am 15. April um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Autor und Blogger Marcus Kluge liest aus seinen autobiografischen Romanen und Familiengeschichten. Er schlägt einen Bogen zwischen dem Jahr 1910, in dem seine Großmutter nach Berlin kam, um als Hausmädchen zu arbeiten, und der heutigen Hauptstadt der Berliner Republik. Ihn interessiert das Leben der einfachen Leute und wie die große Politik Einfluss auf sie nimmt.

Im seinem ersten Roman, „Xanadu ’73 – Liebe, Rausch und Rock’n’Roll“, schildert er den West-Berliner Underground der 70er Jahre. Der zweite Roman, „Ein Hügel voller Narren“, führt den Leser ins von Hausbesetzungen polarisierte Berlin des Jahres 1981.

Der Illustrator und Artdirector Rainer Jacob zeigt zur Lesung historische Fotos und eigene Zeichnungen.

– Es begann zu Ostern im Jahr 2013. Das Wetter war schlecht und ich hatte einen seltenen Anfall von Langeweile. Einer Eingebung folgend ging ich in den Keller und holte einen Karton mit alten Fotos und Papieren hoch. Ich versenkte mich in die Geschichte meiner Familie und war fasziniert.

Meine Mutter hatte mir viel erzählt, andere Verwandte auch, doch die „Aktenlage” gab einiges her, über das nie gesprochen wurde.

Die Fotos, die einen Zeitraum von 1910 bis heute abdecken, halfen auch oft meiner Erinnerung auf die Sprünge. Ich schreibe nicht als Journalist oder als Familienchronist, eher als Geschichtenerzähler. Sicher ist auch etwas Sehnsucht nach dem alten Berlin beteiligt, in dem natürlich nicht alles besser war. Doch heute, 2016, ist auch die letzte Brache bebaut, jeder Kiez mit einer auswechselbaren Mall versorgt und jeder Freiraum zum Zwecke des Gelderwerbs vernichtet. Es fehlt mir mein altes Berlin, heute mehr denn je. – M.K.

Blog: https://marcuskluge.wordpress.com/

* Periplaneta Literaturcafé, Bornholmer Straße 81a, 10439 Berlin

Tel.: 03044673433 Internet: http://www.periplaneta.com/about/cafe/

–

Berlinische Leben – “Ein Hügel voller Narren” / Roman von Marcus Kluge mit Illustrationen von Rainer Jacob / West-Berlin Herbst 1981

– Der Text ist aktualisiert und ihr findet die Links zu 15 Kapiteln. Zwei stehen noch aus, dann ist auch dieser Roman fertig.-

– Der Text ist aktualisiert und ihr findet die Links zu 15 Kapiteln. Zwei stehen noch aus, dann ist auch dieser Roman fertig.-

Schon bevor ich “Xanadu ’73” abgeschlossen hatte, begann ich über eine Fortsetzung nachzudenken. Mitte Juli 2014 begann ich “Ein Hügel voller Narren” zu schreiben. Wie in Xanadu steht erneut eine “Schelmen-Figur” im Zentrum und erneut ist es ein ehemaliger Schulfreund, jemand der wie Beaky nie richtig erwachsen geworden ist. Anders ist, dass Roberto unbedingt sozial aufsteigen will. Er will die kleine Welt seiner Herkunft, den winzigen Fotoladen seines Vaters in der Pfalzburger Straße, hinter sich lassen und ein Mitglied des internationalen Jetsets werden. Ein paar Stufen hat er genommen, er hat sich mit dem Schauspieler und Playboy Alex Legrand und dessen Freundin Baby Sommer angefreundet. Er hat im Hippie-Paradies Goa eine Pension aufgebaut und dort auch prominente Gäste gehabt. Aber eben bevor ihn der Leser kennenlernt, hat er einen Rückschlag erlitten. Er hat hoch gepokert, in dem er 250 Kilo Haschisch nach Kanada geschmuggelt hat und er ist erwischt worden. Zwei Jahre war er in Kanada im Knast.

Am 22. September 1981 treffe ich den Rückkehrer im Café Mitropa, es ist der Tag an dem Klaus-Jürgen Rattay stirbt. Auf der Straße geraten wir in bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen und müssen vor der wildgewordenen Polizei flüchten. Roberto erkennt seine Heimatstadt kaum wieder.

Doch das ist nicht sein einziges Problem, Gangster sind hinter ihm her, sie wollen Geld zurück, das er mit seinem missglückten Schmuggel verloren hat. Als ich Roberto bei mir wohnen lasse, gerate auch ich in den Strudel einer atemberaubenden Geschichte mit überraschenden Wendungen, die bis zum Widerstand gegen das Nazi-Regime während des 2. Weltkriegs zurückführt. Daneben erkunden wir das legendäre Nachtleben, besuchen Klubs wie das SO 36 und die Music-Hall. Wir erleben Bands, zum Beispiel die “Einstürzenden Neubauten” und die “Goldenen Vampire” und treffen originelle Zeitgenossen.

“Ein Hügel voller Narren” ist eine spannende Kriminalerzählung vor dem Panorama von Hausbesetzerbewegung und Punkszene im West-Berlin des Jahres 1981. Weitere Themen sind Liebe, Freundschaft und der Beruf des Schriftstellers. Besonders interessiert mich die Generation, der in den 50ern Jahren Geborenen. Die Eltern sind oft noch vom Krieg traumatisiert, aber es wird nie darüber gesprochen. Wir, ihre Kinder, begreifen nur langsam, dass eine Aufarbeitung der kollektiven Schuld nie stattgefunden. Das Dritte Reich wurde nur verdrängt und alte Nazis konnten weiter Karriere machen. Der Roman ist der zweite Band meiner West-Berlin-Trilogie. Jedes Kapitel wird mit einer Bleistiftzeichnung von Rainer Jacob illustriert.

Bisher erschienen sind diese Kapitel:

Kapitel 1: http://wp.me/p3UMZB-PT

Kapitel 2: http://wp.me/p3UMZB-QA

Kapitel 3: http://wp.me/p3UMZB-R1

Kapitel 4: http://wp.me/p3UMZB-RT

Kapitel 5: http://wp.me/p3UMZB-Sl

Kapitel 6: http://wp.me/p3UMZB-T5

Kapitel 7: http://wp.me/p3UMZB-Ux

Kapitel 8: http://wp.me/p3UMZB-VH

Kapitel 9: http://wp.me/p3UMZB-Xg

Kapitel 10: http://wp.me/p3UMZB-YI

Kapitel 11: http://wp.me/p3UMZB-11h

Kapitel 12: http://wp.me/p3UMZB-13k

Kapitel 13: http://wp.me/p3UMZB-18U

Kapitel 14: http://wp.me/p3UMZB-1d8

Kapitel 15: http://wp.me/p3UMZB-1mv

Berlinische Leben – “Der letzte Abend der Revolution” / Ein Hügel voller Narren Kapitel Drei / von Marcus Kluge / Rückblende: 1972

1972, also neun Jahre bevor ich Roberto in Schöneberg wiedertraf, lernte dieser den Schauspieler Alex Legrand kennen. Da die erstaunliche Freundschaft zu dem Mimen eine wichtige Rolle in unserer Geschichte spielt, muss ich von diesem Kennenlernen berichten. Damit untrennbar verbunden ist jedoch auch ein Gegenstand, der in der Rückblende in das Jahr 1972 ebenfalls unverzichtbar ist, nämlich die “Leica”. Das Wort “Leica” war für mich bis zum Jahr 1972 lediglich ein russischer Hundename und wurde “Laika” geschrieben. Es erinnerte mich stets an die Hündin, die genau wie ich, 1954 geboren wurde, und die am 3. November 1957 im Erdorbit starb. Ihr früher Tod überraschte die Wissenschaftler, ihre Rückkehr zur Erde war zwar nicht vorgesehen und doch hatte man nicht damit gerechnet, dass sie schon nach wenigen Stunden im All, wahrscheinlich wegen Hitze und Stress, sterben würde. Ihr für mich sinnloser Tod hatte mich schon als kleines Kind empört und gegen die Naturwissenschaften eingenommen. Als mir aber 1972, in der Wannsee-Villa des Schauspielers Legrand, Roberto einen alten Foto-Apparat zeigte, lernte ich, das “Leica” auch der Name dieser schönen Kameras ist, die als wahre Wunderwerke der deutschen Feinmechanik gelten und von denen nicht wenige gesuchte und wertvolle Sammlerstücke sind. Bleibt die Frage, wer ist Alex Legrand und wie lernte Roberto ihn kennen, so gut kennen, dass Roberto mich in Legrands herrschaftlicher Wannsee-Villa empfangen konnte?

Alex Legrand war in den 1950er Jahren der Traum-Schwiegersohn aller Schwiegermütter und ein Traummann für romantische junge Mädchen. Geboren wurde er in Berlin 1922 als Emil Alexander Czirrschenga. Er brauchte keinen Agenten, um zu wissen, dass er unter diesem Namen keinen Erfolg als Schauspieler haben würde. Er spielte nach dem Krieg in Düsseldorf unter dem Namen Alexander Schenga Theater, doch als er sein erstes Filmangebot bekam, er spielte einen Adeligen in einem Heimatfilm, dachte er sich den Künstlernamen Alex Legrand aus. In kurzer Zeit machte er mehrere Berg- und Tal-Heimatfilme und wurde zum Star im deutschsprachigen Raum. Für einige Jahre versuchte er in Hollywood sein Glück, bekam aber nur kleine Nebenrollen. Als ihm aus Deutschland die Hauptrolle in einem Abenteuerstreifen angeboten wurde, fackelte er nicht lange und kehrte zurück. “Die Liebenden von Jaipur” wurde ein sensationeller Erfolg. Es folgten fast ein halbes Dutzend ähnliche asiatische Abenteuer und Liebesschnulzen. Er war der gefragteste Junggeselle des deutschen Jet Set, nur wechslende Flirts mit Stars und Sternchen verhinderten, das man ihm eine Schwäche fürs eigene Geschlecht andichtete. Doch keine dieser Affairen hatte Bestand. Das änderte sich erst 1965, als er die freche junge Komödie “Baby Berlin” drehte. Die weibliche Haupt- und Titelrolle spielte die 25 Jahre jüngere Gaby Sommer. Legrand verliebte sich, sie wurden noch während des Drehs ein Paar und gleich danach reisten sie nach Las Vegas und heirateten dort spontan. “Alex und Baby Sommer” wurden für ein Jahr zum Lieblingspaar der deutschen Boulevardpresse. Dann legte sich die Aufregung, Legrand legte eine schöpferische Pause ein und Baby Sommer bekam nur Rollen in seichten Komödien angeboten, die sie aus Prinzip ablehnte. Legrand hatte seine Gagen klug investiert und sie konnten sich die Auszeit leisten. 1970 hatte Paul Hubschmid dann keine Lust mehr den Professor Higgins in “My Fair Lady” zu spielen, nach fast 1000 Vorstellungen hatte Hubschmid die Rolle satt. Alex Legrand bekam das Angebot ihn zu ersetzen. Baby Sommer spielte die Eliza Doolittle und Legrand hatte sich wieder einmal neu erfunden. Das Paar gab das Musical in der Komödie am Kurfürstendamm en suite, fast die ganze Spielzeit 1970/71.

Legrand hatte ein Hobby, er fotografierte und zwar recht ordentlich. 1965 hatte es sogar einmal eine Ausstellung seiner Bilder gegeben, aber Legrand hatte Angst nur wegen seines Ruhms Erfolg zu haben, deshalb blieb es bei dieser einen. Außerdem sammelte er historische Foto-Apparate, besonders die Produkte der Firma Leitz hatten es ihm angetan.

Im Sommer 1972 spielte er eine Schmuckrolle in einer TV-Serie, die an die außerordentlich beliebten Karl May-Filme anknüpfte. “Kara Ben Nemsi Effendi” wurde im diesem Sommer nicht in Jugoslawien, wie die Spielfime, sondern im tschechoslowakischen Teil der Karpaten gedreht. Man hatte ihm einen Charakter ins Skript geschrieben, der beim großen Sachsen fehlte. Viele Prominente Schauspieler sollten den Erfolg der Serie sichern, die mit weniger Budget als die filme auskommen musste. Didi Hallervorden, Lina Carstens, Ferdy Mayne und Günther Lamprecht gehörten zum Ensemble. Heinz Schubert Verkörperung des Hadschi Halef Omar wurde zum großen Erfolg des Pantoffelkinos und Legrand freute sich dabei zu sein. Legrand hatte sich zusätzlich noch Zeit genommen, das malerische Gebirge zu bereisen. Auf dem Rückweg, während eines Aufenthalts in Pressburg, fand er bei einem Trödler eine Leica. Der Besitzer wusste zwar das der Name Leica Geld bedeutete, trotzdem war der Preis eher ein Trinkgeld für den Mimen. Die Leica ähnelte seiner M3 aus dem Jahre 1935, und Legrand freute sich über den Fund, obwohl der Verschluss nicht funktionierte. Wieder in Berlin probte man für eine weitere Spielzeit “My Fair Lady”, doch diesmal wollte man nach 6 Wochen auf Tournee gehen und den Herbst und den halben Winter mit der Inszenierung reisen.

Dienstag, 15. August 1972. Eigentlich war um 10 Uhr eine Probe angesetzt, doch Baby hatte einen Kater und kam nicht aus dem Bett. Solche Eskapaden leistete sie sich ab und zu, allerdings nur während der Proben. Legrand war mit dem Regisseur frühstücken gewesen und überlegte, was er mit der freien Zeit anfangen könnte, als ihm die Leica einfiel. Er hatte sie in seiner Garderobe, weil er sie schätzen lassen wollte. Nur hatte er Vorbehalte zu einem der großen Foto-Geschäfte zu gehen, er fürchtete übers Ohr gehauen zu werden. Er schlenderte los, die Kamera in einer Fototasche. Der Zufall wollte es, dass er bei Robertos Vater in Pfalzburger Starße landete. Hermann Oderberger hatte ein winziges Foto-Geschäft, es trug sich kaum selbst. Wenn Robertos Mutter nicht als Krankenschwester gearbeitet hätte, wären sie verhungert. Aber Herr Oderberger hing an seinem Geschäft und seine Frau wusste, dass es ihn glücklich machte. Die ganze Wohnung war klein, doch störte sich niemand in der Familie daran, der Vater vermittelte seinen Kindern, dass es wichtigere werte als geld und Besitztümer im Leben gab. Über dem Verkaufsraum befand sich eine Art Hängeboden, auf dem ein Bett stand und der das eigene, kleine Reich von Roberto bildete. Oft lag er auf seinem Bett, träumte vor sich hin, las oder verfolgte die Gespräche, die sein Vater mit seinen Kunden führte. So war es auch heute der Fall.

Legrand präsentierte Herrn Oderberger sein Fundstück und Oderberger wurde von einer andächtigen Stille erfüllt. “Konnte es sein, das er hier nicht nur den heiligen Gral aller Leica-Sammler in der Hand hielt, sondern die eine Leica, die er so gut kannte wie die sprichwörtliche eigene Westentasche?” Diesen Gedanken sprach er natürlich nicht aus, er wusste nicht, wie er sich verhalten sollte und ob der Kunde überhaupt ein Wissender war, was Leicas anging.

Oderberg besah sich die Kamera, die, wie alle Schraub-Leicas, ein schlankes Gehäuse mit abgerundeten Seitenflächen hatte. Ein Blick in den Messsucher bestätigte seine Vermutung, tatsächlich wurde die Entfernungsmessung mittig eingespiegelt. Er hielt also tatsächlich eine Leica M IV in der Hand, von der es nur ein einziges Exemplar im Besitz von Leitz geben sollte, das nicht nur unverkäuflich, sondern auch unbezahlbar sein sollte. Man munkelte, es sei für einen sechs- oder sieben-stelligen Betrag versichert. Es hatte zwar etwa zwei Dutzend Prototypen gegeben, damals 1936, aber außer der einen, war den Leicafreunden keine weitere bekannt. Aber wie gewöhnlich unter Sammlern, nichts Genaues wusste man nicht, und wenn jemand mehr wusste, behielt er es für sich.

Nun war die Frage, ob es auch die Leica M IV war, an die er sich so gut erinnern konnte? Er schraubte das Objektiv ab, was bei Schraubleicas eine etwas umständliche Angelegenheit ist, längst nicht so praktisch wie ein Bajonettverschluss, den erst spätere Leicas hatten. Und tatsächlich im Gehäuse der Kamera fand er das von ihm selbst eingravierte H.O. Es war “seine” Leica M VI, sie hatte nicht nur den Krieg überlebt, sie hatte vier Jahrzehnte, nachdem sie “beschlagnahmt” wurde, den Weg zurück zu ihm gefunden. Eine Geschichte, die so unwahrscheinlich war, das nur das Leben sie schreiben konnte. Hermann Oderberger musste sich am Verkaufstisch festhalten, ihm war schwindlig und er hörte ein Rauschen in seinen Ohren. Vor seinen Augen sah Herr Oderberger Bilder aus jenem Jahr 1942, von der Sowjet-Union Ausstellung, von den Freunden in der Ghetto-Gruppe, vom Verhör-Keller und schließlich vom Lager.

“Der Verschluss ist kaputt, meinen sie sie können sie reparieren?”, hörte Oderberger seinen Kunden fragen. Er riss sich zusammen, unbedingt müsse der Mann die Leica bei ihm lassen, er bräuchte Zeit nachzudenken, wie er sich verhalten sollte: “Das glaube ich doch, diese M III sind ja quasi unverwüstlich. Ich werde es mir in den nächsten Tagen ankucken. Kommen sie doch nächste Woche wieder rein.” Spontan hatte Herr Oderberger entschieden nichts über die Besonderheit der Kamera zu sagen. Roberto, der oben in seinem Hängeboden-Stübchen, alles mitgehört hatte, entschied sich etwas spontanes zu tun.

Wann ist mir eigentlich bewusst geworden, das die Revolte der späten 1960er Jahre endgültig zuende war und die historische Gelegenheit zu einer neuen Chance in meiner Lebenszeit nicht kommen würde? Es musste wohl der Abend des 15. Mai 1972 gewesen sein, an dem ich mit Roberto im Audi Max der TU, ein Konzert von MC5 besuchte, der berühmten Band aus Detroit, die später zu Recht als Wegbereiter des Punk bezeichnet wurde. Ein denkwürdiges Konzert, den obwohl die 68er Revolte eigentlich gescheitert war, kam an diesem Abend noch einmal das Gefühl von Revolution und Auflehnung in das provinzielle, verschlafene West-Berlin der 1970er Jahre. Vier Tage vorher hatte die RAF das alte IG-Farben-Haus in Frankfurt am Main in die Luft gesprengt. Das 5. US-Korps, das dort stationiert war, beklagte einen Toten und 13 Verletzte. Ein “Kommando Schelm” bekennt sich zum Attentat. Das Ziel war geschickt gewählt, natürlich wussten wir von den Verstrickungen der IG-Farben in die Naziverbrechen, vom Zyklon B, mit dem die Gaskammern in Auschwitz betrieben wurden, genauso wie von den C-Waffen der US-Army wussten, die in Vietnam zum Einsatz kam. Wir hatten zwar begriffen, das der Krieg, den die RAF jetzt führte, falsch war und nur zu mehr Repression führen würde, doch klammheimlich hatten wir wohl doch Sympathien. “Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.” Dass sich der Name auf Petra Schelm bezog, wurde von den Medien verschwiegen. Man wollte keine Märtyrerin schaffen. Petra Schelm war 1971 das erste RAF-Mitglied, dass von der Polizei getötet wurde. Ich erfuhr den Zusammenhang erst Monate später von einem Flugblatt.

Unsere langen Haare und ausgefransten Jeans waren provozierend für die “Schultheiss-Fraktion”, wie ich die Berliner Spießbürger nannte, aber Roberto setzte dem die Krone auf, indem er einen alten Bademantel seines Vaters trug. Heute hört sich das unspektakulär an, aber damals waren die Wertvorstellungen der Bürger was Kleidung anging noch recht rigide. Zu dieser Zeit war es beispeilsweise eine sichere Sache, in der Kneipe zu wetten, man ließe sich eine Glatze schneiden. Damit konnte man immer 100 Mark oder mehr einstreichen, so stigmatisierend war es für einen gesunden jungen Mann mit einem Kahlkopf auf die Straße zu gehen. Roberto wurde auf dem Weg von der Pfalzburger zur Hardenbergstraße laufend angepöbelt. Mehr als einmal mussten wir laufen, um einem Kneipenmob zu entgehen. Wir fühlten uns als Rebellen und waren bester Laune.

MC5 war damals schon eine Legende und wir brannten darauf sie zu erleben. In der »Motor-City« Detroit bildeten weiße Jugendliche eine »White Panther Party«. Musikalisch wurden diese Jugendlichen von MC 5 angestachelt. Die Band forderte auf zur völligen Befreiung von allen hergebrachten Zwängen: Kick out the jams, motherfuckers! Die MC5-Musik fand auch ihren Weg nach Berlin. Auf Demos wurden MC5-Scheiben von Lautsprecherwagen gespielt. Da hatten wir sie zum ersten Mal gehört.

Der Eintritt im Audi Max der TU kostete 2 Mark Solibeitrag für die Rote Hilfe, die sich um die politischen Gefangenen kümmerte. Als Vorgruppe spielten Ton, Steine, Scherben, die wir kannten, die uns aber nicht interessierten. Der “Blues”, also die aufrührerische psychedelische Rockmusik, die wir suchten und verehrten, kam nicht aus Berlin. Sie kam aus England oder den USA. MC5 spielten diesen “Blues” mit einer beispiellosen aggressiven Energie. Sie hantierten mit Gewehren herum, und Tyler der Sänger wurde scheinbar von Heckenschützen auf der Bühne exekutiert. Zwischendurch informierten politische Gruppen über ihre Arbeit. MC5 spielten “Motor-City Is Burning” von John Lee Hooker, der eigentlich mit dem Lied den Niedergang von Detroit anprangern wollte. Bei MC5 wird daraus die Aufforderung zum Widerstand. An diesem Abend war noch einmal, zum letzten Mal, die Revolution greifbar. Für einen Augenblick dachten wir, jetzt käme die Erhebung wirklich, sie hatte sich nur etwas verspätet, nun würden wir doch siegen und die bürgerlichen Regierungen und ihre bescheuerten Wähler wegfegen. Es war naiv, es war völlig falsch, aber für einen Moment fühlte es sich so an. Zum Ende wurde das Publikum aufgefordert, schwarz mit der BVG zur Lützowstraße 5 zu fahren und dieses Haus zu besetzen. Etwa 500 Konzertbesucher folgten dem Aufruf und besetzten das Haus.

Roberto und ich waren bei dieser Besetzung nicht dabei, Roberto hatte schon während des Konzertes Bauchschmerzen gehabt, aber danach wurden sie unerträglich, zudem war ihm schwindlig und er sah totenblass aus. Ich brachte ihn ins Krankenhaus, ich wartete, aber die Schwestern weigerten sich mir irgendetwas zu sagen, weil ich ja kein Verwandter war. Erst als Robertos Mutter kam, die ich angerufen hatte, erfuhr ich Roberto hatte einen Darmverschluss. Er war soweit fortgeschritten, dass sofort operiert werden musste, eigentlich hätte er schon seit Tagen unerträgliche Schmerzen haben müssen, wunderten sich die Ärzte. Ein paar Tage später rief mich Robertos Mutter an, er hatte die OP gut überstanden. Eigentlich hätte ich ihn besuchen sollen, aber, wieso auch immer, tat ich es nicht. Doch er rief mich an, als er wieder zu Hause war. Wir sprachen über das Ende unserer Schulkarriere und was wir mit unserem Leben machen wollten. Roberto war nachdenklich: “Jetzt nach dem MC5 Konzert wäre ich fast gestorben. Ich war selber Schuld, ich hatte mehrere Tage Opium gegessen, viel zu viel, und das hat den Darm lahmgelegt. Durch die Droge habe den Schmerz nicht bemerkt, bis es fast zu spät war. Danach habe beschlossen, ich muss irgendwas aus meinem Leben machen, die Drogen allein bringens nicht, du musst auch ein Ziel haben.”

“Wahrscheinlich hast du Recht!”, antwortete ich ihm, “aber ich hänge völlig in der Luft. Eigentlich wollte ich studieren, einen anderen Plan gab es nie. Als die Schweine mich dann vom Gymnasium geschmissen haben, konnte ich das vergessen. Ich will mich einfach nicht mit diesem Scheiß-System einlassen, ich kann nicht wie ein Schultheiss-Prolo malochen gehen. Ich halte schon die Kollegen nicht aus. Selbst Buchhändler kann ich ohne Abi nicht werden” Ich beendete das Gespräch recht schnell und verlor Roberto eine Zeitlang aus den Augen.

Anfang des Jahres war mir zum ersten Mal in meinem Leben bewusst geworden, dass auch ich so etwas wie Sehnsucht in mir trug. Sehnsucht nach echtem Leben, was immer das war, Sehnsucht nach echter Liebe und auch Sehnsucht nach einer guten Arbeit, etwas worin ich gut wäre und wo man mich bräuchte. Ich konnte sogar sagen wann das Gefühl zum ersten Mal in mir aufstieg. Es war am 2. Februar 1972 gewesen, ich merkte mir fast immer die Daten der Tage, an denen wichtiges passiert war. An diesem Tag lief “Rocker” der Film von Klaus Lemke im Fernsehen und plötzlich fühlte ich was. Als der Abspann lief, unterlegt mit Van Morrisons Stimme, die “It’s All Over Now, Baby Blue” sang, löste sich ein Kloß im meinem Hals, mir war traurig und fröhlich gleichzeitig zumute und eine Sehnsucht stieg in mir auf, eine Sehnsucht, fast wie eine Gier und plötzlich wusste ich, das mein Leben doch nicht so sinnlos und traurig war, wie ich es normalerweise empfand.

“Leave your stepping stones behind

There’s something that calls for you

Forget the debt you left that will not follow you.”

“Your lover who has just walked through the door

Has taken all his blankets from the floor

The carpet too is foldin’ over you

And it’s all over now baby blue.”

Im Spätsommer 1972 besorgte mir meine Mutter einen Job in einer Buchhandlung, obwohl ich kein Buchhändler war, wollten sie mich als Aushilfe beschäftigen, allerdings nur 16 Stunden in der Woche, im Einzelfall auch mehr. Eine Wohnung konnte ich nicht davon bezahlen, es war mir peinlich noch bei meiner Mutter zu wohnen. Trotz des Jobs erinnerte mich die Wohnsituation regelmäßig an die ungeklärte Frage, was ich mit meiner Zukunft machen sollte, denn so ein Job war ja keine Dauerlösung.

Dienstag, 15. August 1972. Alex Legrand war schon auf der Uhlandstraße, als er jemand hinter sich rufen hörte. Ein großer junger Mann lief hinter ihm her und wedelte mit den Armen: “Herr Legrand, Herr Legrand!” Amüsiert blieb Legrand stehen und wartete was der aufgeregte Junge wollte.

Roberto kämpfte noch mit seinem Atem: “Können sie mir vielleicht ein Autogramm geben?” Legrand konnte. Er zog eine seiner Fotografien aus dem Jackett, die er für diesen Zweck stets bei sich trug: “Für wenn soll es denn sein?”

“Ich heiße Roberto, ich bin der Sohn von Herren Oderberger vom Foto-Geschäft, aber Roberto reicht.”

Legrand schmunzelte, irgendwie gefiel ihm dieser schlacksige Junge. Er reichte ihm das Bild und Roberto erklärte: “Wissen sie, ich interessiere mich fürs Theater. Sie spielen doch am Kudamm, oder?”

“Ja, in der Komödie, “My Fair Lady”. Am 24. ist Premiere, jetzt proben wir.”

“Meinen sie, ich könnte mir mal das Theater ansehen, auch hinter den Kulissen und so?”

Legrand schaute Roberto an, er dachte nicht lange nach, fast spontan entschied er: “Warum nicht? Hast du Zeit? Dann machen wir mal ne kleine Führung.”

Roberto war begeistert, er freute sich wie ein kleines Kind und Legrand spielte die Rolle des Fremdenführers: “Vor 90 Jahren war der Kudamm ja noch ein Reitweg!”, legte er los, ” Da wird hier, wo heute das Kudamm-Karree steht, eine Villa gebaut und bald gibt es auch Kultur an diesem Ort. Max Liebermann, der Maler und seine Kollegen von der berliner Sezession, zeigen hier Bilder, 1907 wird dann bereits ein kleines Theater eingeweiht. Aber erst 1921 baut ein Architekt, Kaufmann hieß er, ein richtiges Theater. Du musst dir vorstellen, nachdem 1920 Berlin Dörfer wie Wilmersdorf und Charlottenburg eingemeindete, wurde Berlin zur drittgrößten Stadt der Welt. Kannst du dir das vorstellen?” Roberto schüttelte den Kopf, wieso haben sie ihm in der Schule nichts davon erzählt? Das wäre interessant gewesen. Sie betreten das Kudamm-Karree von hinten, das erst im letzten Jahr eröffnet wurde. Inzwischen haben die den Bühneneingang erreicht, Legrand grüßt den Pförtner: “Tach, Herr Schulz, das ist ein junger Theater-Enthusiast, Roberto war es, oder?”

“Ja, Roberto!”

Legrand zeigte ihm erst das Foyer und den Zuschauerraum, dann betraten sie die Bühne. Legrand wieß auf Kulissen, Beleuchter-Brücken, Drehbühne und die kleine Muschel hin, in der jeden Abend die Souffleuse den Schauspielern hilft, wen sie “hängen”.

“Kommt denn das öfter vor?”, will Roberto wissen.

“Ja, natürlich. Meine Frau hat ständig Hänger!”, bemerkt Legrand etwas uncharmant. Es kriselt gerade etwas in der nun sechs Jahre alten Ehe, das “verflixte siebente Jahr”.

Wieso sind das eigentlich immer Frauen, die Souffleusen, könnte das nicht auch ain Mann machen?”

“Nein, Männerstimmen sind tiefer, das bedeutet, ihre Wellen sind länger und erreichen leicht den Zuschauersaal. Frauenstimmen sind ideal, auch durch bauliche Ausrichtung des Souffleur-Kastens sind sie für das Publikum fast unhörbar. Im Musiktheater, also bei der Oper zum Beispiel wird ständig souffliert, weil sie die Sänger so viel mehr zu merken haben und es häufig nur drei Proben gibt.”

Legrand zeigt Roberto was Gassen sind und wie jede Gasse ihre eigenen Hub-Projekte hat, mit denen man Kulissen herunterlassen kann. Er erklärt was Gassenlicht bedeutet und wie es den Schauspieler dreidimensional erscheinen lässt. Roberto ist begeistert, hier würde er gern arbeiten.

Nachdem sie auch “backstage” waren und die Bühnentechnik angeguckt haben, beendet Legrand die Führung. Er hat Hunger und er lädt den jungen Mann zu einem mittäglichen Imbiss im schickem Restaurant “Kopenhagen” ein. Noch lange wirkt dieser schöne Tag bei Roberto nach und er wünscht sich nichts sehnlicher, als das das Theater bei ihm anruft und ihm tatsächlich einen Job als Bühnenhelfer anbietet. Das wäre dann ein noch schönerer Tag.

wird fortgesetzt –

Die Illustration hat Rainer Jacob gezeichnet. (Zum Vergrößern auf das Bild klicken)

Die Illustration hat Rainer Jacob gezeichnet. (Zum Vergrößern auf das Bild klicken)

“Hony soit qui mal y pense.”, “Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.”, ist die Devise des englischen Hosenbandordens und erscheint auf dem Wappen des Vereinigten Königsreichs.

RAF-Kommando “Schelm”: Erst Monate danach las ich in einem Flugblatt, dass sich das Kommando “Petra Schelm” nannte, nach dem ersten RAF-Mitglied, das durch Polizeischüsse getötet wurde. Das Opfer wurde zehn Minuten lang liegen gelassen, erst danach wurde Hilfe geleistet. Zunächst wurde sie für Ulrike Meinhof gehalten, erst ein paar Stunden später korrigierte man entsprechende Falschmeldungen. Danach gab es eine Diskussion über die Qualität der Schusswaffenausbildung bei der Polizei.

http://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Schelm

Leica:

http://de.wikipedia.org/wiki/Leica_Camera

“It’s All Over Now, Baby Blue”, wurde 1965 von Bob Dylan geschrieben, hier wird allerdings die Fassung der Band “Them” zitiert, der Van Morrison seine unverwechselbare Stimme lieh. Viele andere Bands haben das Lied gecovert, unter anderem:

Hole

Matthew Sweet & Susanna Hoffs

Nena

Roger Chapman

Joan Baez

The Animals

The 13th Floor Elevators

The Chocolate Watchband

Joni Mitchell

Manfred Mann’s Earth Band

Marianne Faithfull

The Byrds

Grateful Dead

Falco

Bryan Ferry

Bad Religion

Gast-Familienportrait – Momo lesen in Zeiten der besetzten Häuser / Eine Momentaufnahme von Cornelia Grosch

Im November 1979 saß ich an einem dämmrigen Nachmittag mutterseelenalleine auf einem Isomatten-Matratzen-Schlafsacklager in einer heruntergekommenen Wohnung. Es war nicht meine Wohnung und ich hatte den „Hausfrieden“ gebrochen, um dort zu sein.

Es war kalt in der Wohnung und der Strom war abgeschaltet, so dass ich eine Petroleumlampe angezündet hatte. Bei diesem gelben Licht (die gesamte Lampe war gelb gestrichen, auch das Glas, sie beleuchtete mal eine Baustelle, bevor sie in meinen Besitz überging), in meinen Schlafsack eingemummelt, vertrieb ich mir die Zeit mit der Lektüre von Momo, dem Buch von Michael Ende. Ich hatte kurz zuvor das Buch als Raubdruck gekauft und mir als Notlektüre für die Überbrückung von langweiligen Zeiten eingesteckt. Das Buch war auf schlechtem Papier mit schlechter Druckfarbe in verschiedenen gelblichen Farbtönen gedruckt. Es war bei dem gelblichen Licht der Petroleumlampe extrem schwierig zu lesen. Ich mochte das Buch nicht, fand die Moral viel zu dick und direkt aufgetragen, die Guten waren nur gut und die Bösen nur böse.

Aber die Beschäftigung damit half mir, meine Unruhe und Angst zu unterdrücken.

Es war der 3. oder 4. Tag der Hausbesetzung in der Cuvrystraße. Wir waren eine kleine Gruppe von Mitgliedern der Bürgerinitiative SO 36 und von Anwohnern, die konspirativ diese Besetzung geplant und vorbereitet hatten. Die Besetzung einer Wohnung und einer Gewerbeetage erfolgte stellvertretend für eine ganze Reihe von Häusern, die in der Cuvrystraße leerstanden und auf den Abriss warteten. Und diese Reihe war wiederum nur ein kleiner Teil der vielen leerstehenden und vergammelten Häuser in ganz Westberlin Ende der 70er Jahre. Große Teile von Kreuzberg sollten damals verschwinden, weil es eine Autobahnplanung quer durch den Bezirk gab. Außerdem rechneten sich, wie heute die Immobilienbesitzer aus, dass Neubauten mehr Rendite bringen als einfache Altbauwohnungen und ließen ihre Häuser verkommen. Der Standard für unsereinen war damals noch die Wohnung mit Ofenheizung, ohne Bad und womöglich mit Außenklo, dafür aber so billig, dass man nicht unbedingt dauernd arbeiten musste.

Die Besetzung erfolgte, während die Zeitung der BI SO 36, der Süd-Ost-Express, einen Preis bekam und öffentlich gefeiert wurde. Bei der Dankesrede der BI wurden die Besetzungen bekannt gegeben und wir fanden sofort eine große, überwiegend wohlwollende Öffentlichkeit. Obwohl es auch Leute gab, die direkt in diese Wohnung und Gewerbeetage einziehen wollten, war es eine politische Aktion. Die erste Besetzung der BI hatte schon im Februar 1979 stattgefunden, war gut in der Öffentlichkeit angekommen und es gab relativ schnell Mietverträge für die beiden besetzten Wohnungen, ohne dass sich aber die Gesamtlage änderte. Deswegen gab es diese zweite Aktion.

Am 1. Abend war in der Wohnung, die ich mitbesetzt hatte, eine tolle Partystimmung und viele Leute übernachteten auch dort. Wir fühlten uns bärenstark und waren sicher, auf der absolut richtigen Seite zu stehen.

Am nächsten Tag wurde entrümpelt und ein bisschen weiße Farbe an die Wände gebracht. Zum Glück war die Bausubstanz hier noch einigermaßen gut, Fenster und Dach dicht. Leute von Funk, Fernsehen und Presse kamen vorbei und wollten Interviews und Fotos, die sie auch bekamen. Wer nicht kam, war die Polizei (a.k.a. „Bullen“), es wurde aber stark mit ihnen gerechnet. Da es erst die 2. Hausbesetzungsaktion Ende der Siebziger war, gab es noch keine Erfahrungen mit Räumung.

Nach dem ersten aufregenden Tag kehrte der Alltag bei Besetzers ein. Viele von uns studierten noch oder gingen zur Schule, manche hatten Jobs oder andere Verpflichtungen. Ich war damals mit dem Studium fertig und hatte keine feste Arbeit, außer einem Job am Wochenende als Hauspflegerin bei einer gelähmten Frau.

So kam es, dass ich an diesem Nachmittag alleine, frierend und unheimlich einsam in dieser Wohnung in der Cuvrystraße saß und die Stellung hielt. Ich kam mir vor wie der einzige Mensch auf einem leeren Planeten. Es gab auch nichts wirklich Sinnvolles zu tun. Wir mussten mit einer Räumung rechnen und damit, dass wir in dem Fall verhaftet worden wären. Davor hatte ich damals eigentlich keine Angst, ich wollte bloß nicht als Einzige verhaftet und mitgenommen werden. Schreckliche Vorstellung!

Momo aber wollte mich nicht wirklich ablenken, ich konnte erst aufatmen, als gegen Abend wieder ein paar der anderen Besetzer auftauchten. Ich habe das Buch nie wieder gelesen, obwohl ich es mir später sogar in einer anständigen Druckversion neu gekauft habe.

Kurz danach ging es richtig los mit der Hausbesetzerbewegung. Andere Häuser, auch in anderen Bezirken, wurden besetzt. 1981 gab es fast 170 besetzte Häuser in Westberlin.

Da war ich aus der direkten Aktion aber schon wieder raus und ging nur noch zu den Demos und arbeitete noch eine Weile weiter in der BI mit. Ich brauchte damals auch keine Wohnung, ich wohnte schon in einer WG.

Ich selbst habe damals den Rest meines naiven Kinderglaubens verloren, dass wir alle nur aus edlen uneigennützigen Gründen in der Politik mitmischen… es gab in der BI zukünftige Rechtsanwälte, Architekten und Journalisten, die sich hier profilieren und auf ihren zukünftigen Beruf vorbereiten wollten und dann die, die Freunde finden wollten. Das ist ja eigentlich in Ordnung, aber es wurde nie über solche Motive gesprochen, offiziell waren wir nur an der „Sache“ interessiert. Genauso war es während meines Studiums schon mit den ganzen linken Gruppierungen und ich hatte gehofft, dass es in so einer BI anders wäre…

Wir alle haben aber damals einen erheblichen Teil mit dazu beigetragen, dass Altbauten nicht mehr automatisch abgerissen wurden, sondern saniert wurden und das damals auch noch überwiegend mit Berücksichtigung der Wünsche der Bewohner. Es gab anschließend die Internationale Bauausstellung, die das fortführte. Bis in die 90-er Jahre war das die offizielle Politik, dann wurde Berlin Haupstadt, in der Folge hip und teuer und nun wären neue Aktionen überfällig!

Ende

Wer noch etwas tiefer in das Thema eintauchen möchte, sollte Gerd Nowakowskis Empfehlung des Häuserkampf-Fotobuchs von Lothar Schmid lesen.

Mehr von Cornelia Grosch: http://conyberlin.blog.de/