Familienportrait – “Der verlorene Mann” / Die Liebe in Zeiten des Krieges Teil 4 / 1946-49

Käte Kluge, meine Mutter, war Jahrgang 1922 , sie wurde Zeugin fast des ganzen 20. Jahrhunderts. Das Kriegsende vor 72 Jahren empfand sie als Befreiung. Sie war 22, nun konnte ihr Leben erst wirklich beginnen. Nur war der Mann, den sie liebte, verschwunden. Erst 1948 erfuhr sie, was mit ihm geschehen war.

“Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen” soll der Grieche Platon schon vor 2400 Jahren geschrieben haben. Alle anderen tragen den Krieg mit sich, so lange sie leben und sie geben ihr Trauma an ihre Kinder weiter. Wäre es also besser, wenn die überlebenden Männer nicht aus dem Krieg zurückkommen würden? Wäre es nicht besser für ihre Frauen und Kinder? Ich bin froh, dass ich diese hypothetische Frage nicht beantworten muss. Denn die Überlebenden kommen zurück, meistens jedenfalls und so war es auch mit meinem Vater.

Genauso wie Penelope ihren geliebten Odysseus, so hat auch Käte Helmut nicht vergessen. Obwohl sie fast drei Jahre nichts von ihm gehört hat. Vielleicht ist er bei den Kämpfen um die Marienburg gefallen? Er könnte aber auch in russischer Gefangenschaft sein. Sie weiß, als deutscher Kriegsgefangener in der Sowjetunion, könnte er dennoch tot sein, ohne das sie es erfährt. Mindestens ein Drittel der deutschen Gefangenen überleben die Gefangenschaft nicht. Es ist fast hoffnungslos, aber ein Gefühl hindert sie, Helmut ganz abzuschreiben.

Käte arbeitet täglich 10 Stunden bei der Polizei

Die Befreiung von den Nazis und vom Krieg macht sie glücklich, daran ändert auch der Hunger nichts. Ihre Arbeit macht ihr Spaß, auch wenn ihr Dienst selten kürzer als zehn Stunden dauert. Es suchen so viele Menschen ihre verschollenen Lieben und sie freut sich, dass sie denen helfen kann. Das Leben geht weiter und im Herbst 1947 lernt sie einen Mann kennen, er umwirbt sie, eine Liebschaft beginnt. Anfang 1948 ist sie schwanger, genau weiß sie nur, sie will dieses Kind. Bei dem Mann ist sie sich nicht so sicher. Sie bleibt bei ihren Eltern in der Kaiserallee (heute Bundesallee) wohnen, inzwischen arbeitet sie im Polizeirevier 12 in Mitte. Der Dienst hindert sie allzuviel zu grübeln. Die Arbeit hatte ihr noch ihr Onkel Paul besorgt. Am 1. Mai 1946 hat er sich dann vor die Heidekrautbahn gelegt. Seine Witwe, meine Großtante Lotte wird nie erfahren, wieso. Ein paar Wochen vorher hatte er einen Unfall bei der Bergung einer Fliegerbombe. War es wegen der daraus entstandenen Kopfverletzung, seit der sein Bewußtsein getrübt war, oder weil er im Dritten Reich, als Polizist, schlimme Dinge tat, mit denen er nicht leben konnte? Vielleicht kam auch beides zusammen?

Kriegsgefangene in Sibirien

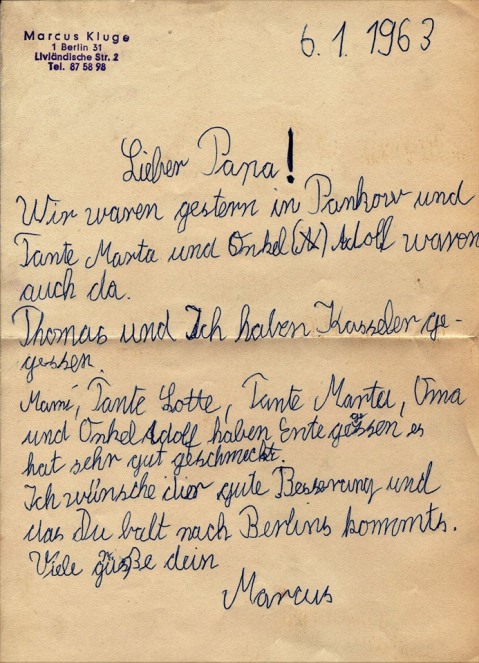

Der Sommer 1948 ist heiß. An einem Sonntagmittag klingelt es bei Käte und ihren Eltern, vor der Tür steht ein deutscher Soldat. Er ist nicht mehr jung, sehr dünn und bleich, trotz der Sonne draußen. Der zerschlissene Soldatenmantel schlottert ihm um die Hüften. Erst nachdem er angefangen zu sprechen, und auch dann erst nach einer Weile, erkennt ihn Käte. Helmut ist aus dem Krieg zurückgekehrt, sie umarmen sich, beide schluchzen, weinen. Es dauert bis sie ihre Fassung wiederfinden.

Die Wochen die folgen werden schwierig. Schwierig für Käte, die hochschwanger eine Entscheidung treffen muss. Schwierig für Helmut, der es übelnimmt, dass sie das Kind eines Anderen unterm Herzen trägt. Bei allen Entbehrungen der Gefangenschaft in Sibirien, der Kälte, dem Hunger, dem Verlust jeglicher Menschenwürde, hat er nie die Hoffnung verloren, dass Käte auf ihn warten wird.

Obwohl sie nicht weit auseinander wohnen, sie in der Kaiserallee, nahe der Berliner Straße, er in der Brandenburgischen Straße, schreiben sie sich wieder Briefe. Nun freiwillig, nachdem es so lange vom Krieg erzwungen war, hilft es ihnen, ihre Situation zu klären.

Seit 24. Juni wird West-Berlin von den Sowjets blockiert. Seitdem wird die Stadt von US-amerikanischen Flugzeugen versorgt, die Luftbrücke nennt man die beispiellose Unternehmung. Auch die anderen westlichen Allierten beteiligen sich. Britische Maschinen landen in Gatow, die Franzosen richten extra für die Luftversorgung den Flughafen Tegel ein. Die Westberliner leben hauptsächlich von Trockenkartoffeln und Brot. Ein “kartenfreies” Stück Kuchen kostet acht Mark, ein Tageslohn. Der “Otto-Normalverbraucher” wird sprichwörtlich, ein spindeldürrer Gert Fröbe spielt ihn in dem Film “Berliner Ballade”.

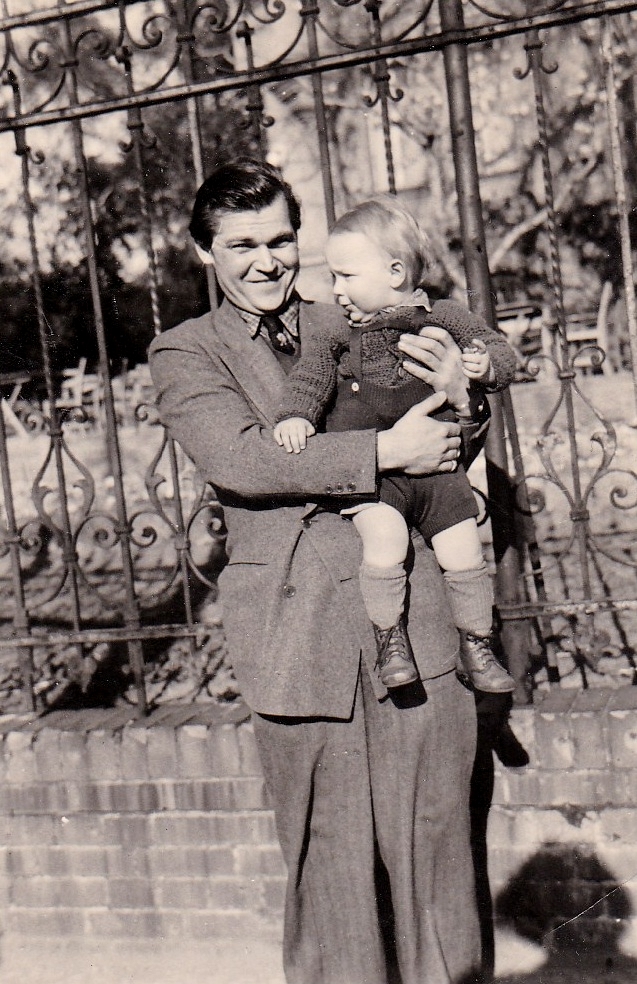

Helmut mit meinem Halbbruder Thomas in der Bundesallee

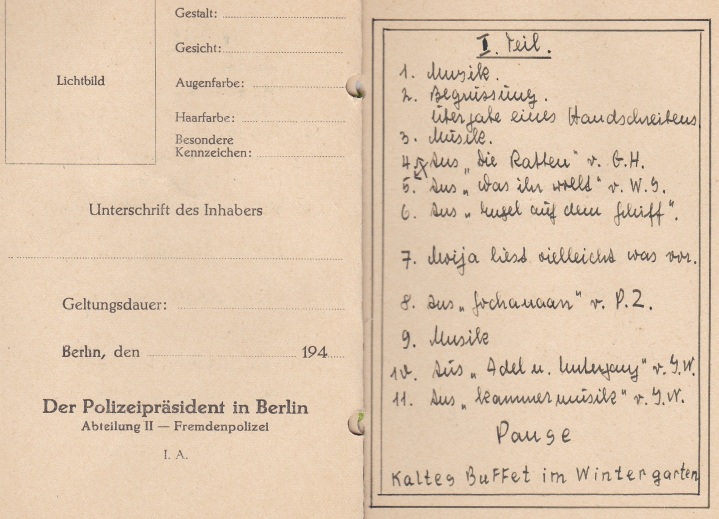

Käte und Helmut einigen sich, Käte gibt dem “Anderen” den Laufpass, sie wird ihn nicht wiedersehen. Das Ungeborene werden sie aufziehen, als ob Helmut sein Vater wäre. Am 2. September 1948 wird mein Bruder Thomas geboren. Käte hat Glück, es gibt gerade Strom im Kreissaal, das ist nicht die Regel. Am 16. März 1949 feiert die kleine Familie Verlobung, Abendgarderobe wird erbeten.

Die Einladung schreiben sie auf Ausweisformulare, Papier oder Pappe gibt es nicht im blockierten Berlin.

Helmut hat ein Programm vorbereitet, er rezitiert Hauptmann, Goethe, Tucholsky und Shakespeare. Es wird getanzt. Das kalte Buffet wird schlicht ausgefallen sein. Die Blockade endet erst am 12. Mai 1949.

Entfernung einer Blockade Friedrichstraße Ecke Zimmerstraße (Co: Walter Heilig/Creative Commons)

Am 8. September hat Helmut in der Tribüne Premiere, endlich kann er wieder auf der Bühne stehen.

Er spielt mit Heli Finkenzeller in “Die kleine Hütte” von André Roussin. Es ist ein kalter 8. September, die Premierengäste werden gebeten Kohlen mitzubringen, damit man das Theater heizen kann. Es wird ein großer Erfolg. 1957 wird das Stück mit David Niven und Ava Gardner verfilmt. Am Tag nach der Premiere heiraten meine Eltern.

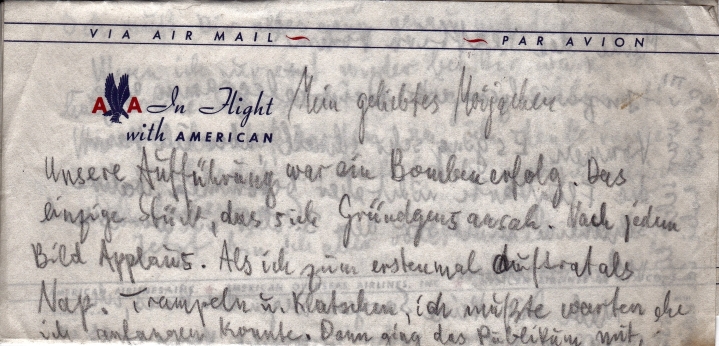

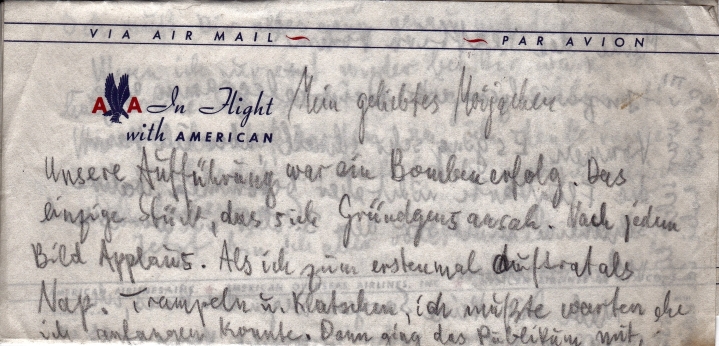

Helmut wird mit der Inszenierung von den Amerikanern auf ein Festival eingeladen. Helmut schreibt auf Briefpapier von American Airways: ” Nach jedem Bild Applaus. Zum Schluss doller Beifall. Gustaf (Gründgens) lehnte sich zurück und klatschte bis alles raus war. Nach der Vorstellung kam Gründgens zu uns und lobte meine Darstellung und Regie.” Leider kann mein Vater später nicht an diesen Erfolg anknüpfen.

Maijachen nannte er Käte in Briefen

Maijachen nannte er Käte in Briefen

In den Jahren danach bauen meine Eltern ein Geschäft auf. Mein Vater wirbt Mitglieder, meine Mutter verkauft ihnen Bücher und Platten. Es ist ein Buchklub, doch meilenweit entfernt vom “Bertelsmann Käsering”, wie sie die Konkurrenz taufen. Die Deutschen sind hungrig auf Schriftsteller, die in der Nazidiktatur nicht den Weg nach Deutschland fanden. Sartre, Camus, Hemingway und die vielen Deutschen, die nur im Exil oder heimlich schreiben konnten. In der Musik gilt ähnliches, Swing, Hot und Cool Jazz, aber auch moderne Klassik findet viel Interesse.

Jazz und moderne Klassik findet viel Interesse

Viele gute Jahre, ein Ball in den 50ern

Ein befreundeter Leser schrieb kürzlich, ich würde meinen Eltern ein Denkmal setzen. Dieses Kompliment muss ich leider zurückweisen. Denkmäler werden aus edlen Stoffen, wie Bronze oder Marmor modelliert. Sie sind stilisiert und fast immer idealisiert. Mein Werkstoff ist jedoch das Leben und dieses ist eben fast nie ideal. Und so wird diese Geschichte nicht wie ein Märchen mit den Worten: “Sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage.”, enden. Viele gute Jahre haben meine Eltern. 1954 werde ich, als Wunschkind, nur mit dem falschen Geschlecht geboren, ich sollte ein Mädchen werden. 1960 promoviert Helmut in Philosophie, im gleichen Jahr eröffnet meine Mutter einen großen, schicken Laden in der Rankestraße. Doch Mitte der 60er Jahre holen das Paar die Schatten der Vergangenheit ein. Neun Jahre Krieg und Gefangenschaft haben meinen Vater nicht nur körperlich gezeichnet, auch seelisch hat er tiefe Narben zurückbehalten. Die Details sollen privat bleiben, jedenfalls hat meine Mutter viele Gründe 1967 die Reißleine zu ziehen und die Scheidung einzureichen.

Mein Vater findet erneut eine Ehefrau, als er krank wird pflegt sie ihn, bis er kurz nach seinem 63. Geburtstag an den Spätfolgen von Krieg und Gefangenschaft stirbt. Meine Mutter findet noch eine Liebe, die in den 70er unglücklich endet. Trotzdem blickt sie auf ein erfülltes, zufriedenes Leben zurück, als sie 2005 in ihrem 83. Lebensjahr stirbt.

—

Marcus Kluge

Die ganze Serie findet Ihr hier:

Familienportrait – „Are You Experienced?“ oder „Wie ich Hendrix verpasste“ / 4. September 1970

Am 4. September gab es in der Deutschlandhalle ein kleines Festival, als letzter Act und Hauptattraktion trat Jimi Hendrix auf. Außerdem standen Ten Years After, Procul Harum und Canned Heat auf dem Plakat. Die Zeitschrift „Stern“ war Mitveranstalter und ich hatte mir für 16.- Mark eine Karte gekauft. Ich war da an diesem Abend in der Deutschlandhalle. Aber Hendrix habe ich nicht gesehen. Ich wusste es damals nicht, natürlich nicht, doch es war das vorletzte Konzert das Jimi Hendrix jemals geben sollte. Zwei Wochen später war er tot, er starb am 18. September 1970 in London, im Alter von 27. Er hatte eine Mischung aus Rotwein und Schlaftabletten zu sich genommen und erstickte an Erbrochenem.

Als ich von Hendrix Tod in der Zeitung las, war ich traurig, ich ärgerte mich und ich verdrängte die Erinnerung an den 4. September 1970. Erst 44 Jahre später fiel er mir wieder ein und ich erinnerte mich, was damals geschah. Ich erinnerte mich, wieso ich den wahrscheinlich größten Gitarrenvirtuosen der 60er Jahre nicht erlebt hatte und ich erinnerte mich noch an etwas anderes. Es war auch der Tag, an dem ich meine Unschuld verlor.

Ich hatte mal wieder die Schule gewechselt. Es war die fünfte Schule in sechs Jahren und das erste Mal, dass der Wechsel freiwillig war. Anfang 1970 hatte man mir mitgeteilt, kein Gymnasium in West-Berlin würde mich noch aufnehmen. Der Schulrat, den ich konsultierte, es war ein CDU-Mann, der später in einem Bauskandal auftauchte, verriet mir was ich schon geahnt hatte. Man bestrafte mich für mein politisches Engagement. „Ich wäre selbst schuld“, meinte er.

Dann ging ich ein halbes Jahr auf eine Privatschule, wo ich ausschließlich von gescheiterten Existenzen unterrichtet wurde. Ich war auf dem besten Wege selbst eine zu werden. Es war zwar unterhaltsam, aber ziellos. Also suchte ich eine Realschule, um wenigstens die Mittlere Reife zu machen. Der Direktor der Alfred-Wegener-Schule im großbürgerlichen Dahlem war bereit mich zu nehmen. Der Mann hatte eine Schwäche für Kultur und war beeindruckt, dass meine Mutter mit Schauspielern und Schriftstellern befreundet war. In seiner Schule fanden auch regelmäßig Nachdrehs für die damals beliebten „Pauker-Filme“ statt. Das einzige was mich an dem Mann irritierte war seine Kleidung, er trug stets braune Anzüge in eben jener Farbe, die die SA-Uniformen hatten.

Diese Schulwechsel empfand ich als qualvoll. Ich war eigentlich introvertiert bis zur Sozialphobie, aber ich maskierte meine Verfassung mit Extrovertiertheit und ich spielte den Klassenclown. Dadurch blieb ich zwar Außenseiter, aber wenigstens beliebter Außenseiter. Leider kostete dieses Auftreten viel Kraft und das sollte Folgen haben.

Zunächst legte ich mich mit dem Mathematiklehrer an. Der hatte die Angewohnheit die Schüler zu Beginn jeder Stunde mit einem Spiel zu „wecken“. Er stellte Rechenaufgaben und warf dann ein Stück Kreide auf einen der Schüler, der blitzschnell antworten musste. Er benutzte den Ausdruck „flink wie Windhunde“. Damit war er sehr „flink“ zu meinem Feind geworden. Als dann die Kreide in meine Richtung flog, verschränkte ich meine Arme und blieb selbstverständlich auch stumm. Erst als er mich nach meiner Verweigerung befragte, erklärte ich ihm: „Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl!“, hätte schon einmal eine Jugend verdorben und für den Krieg tauglich gemacht und man solle doch vorsichtig sein mit solchen Begriffen. Ich setzte noch hinzu, Einstein wäre in der Schule im Kopfrechnen sehr schlecht gewesen und ich nähme mir an ihm ein Vorbild. Der Lehrer war sauer, weil ich ihn in die Nazi-Ecke stellte, doch er ließ sie Sache auf sich beruhen. Später stellte er sich als Sozialdemokrat und Willy Brandt-Fan heraus. Es war einfach normal, auch 25 Jahre nach Kriegsende noch, solche Nazi-Sprüche zu benutzen. Er hatte sich „nichts“ dabei gedacht. Ich aber hatte damit einen Spitznamen bekommen, ich hieß nur noch „Einstein“. Die Anekdote sprach sich bald herum und da ich optisch ziemlich auffällig war, mit meinen langen Haaren, wusste bald jeder in der Schule, wer ich war. Ein paar Tage später wurden die Schulsprecher gewählt und ich wurde einer der Stellvertreter. Glücklicherweise brauchte ich das ganze Schuljahr lang nicht in Funktion zu treten.

Hendrix’ Stratocaster.

An jenem Freitag, dem 4. 9., hatte ich nach der fünften Stunde frei und als ich aus dem Schultor trat, stellte ich fest, es regnete kräftig. Vor dem Tor stand eine Schülerin aus der Parallelklasse mit einem Schirm, Susanne Fleischbauer. Sie hatte braune, lockige Haare, strahlende, blaue Augen und einen Kussmund. Ich hatte sie in der Raucherecke kennengelernt, sie war mir sympathisch und ich hatte mir vorgenommen mich bei Gelegenheit mit ihr zu verabreden. Mehr aus Jux klagte ich: „Igitt, da werden ja meine schönen Haare nass.“ Erstaunlicherweise ließ sich Susanne darauf ein und bot an, mich mit ihrem Schirm zur Haltestelle des Einsers zu bringen. Wir unterhielten uns gut bis mein Bus in Richtung Innenstadt kam und Susanne stieg mit ein, obwohl sie nach Zehlendorf-Mitte gemusst hätte. Wir sprachen über das Super Concert und sie war neidisch auf mich. Wir sprachen über die Bands, die auftreten würden und kamen auch auf Birth Control zu sprechen, eine Berliner Band, die das Vorprogramm bestritt und sie teilte mir beiläufig mit, sie würde die Pille nehmen. Sie wäre auch gern in die Deutschlandhalle gegangen, aber sie war verhindert, wegen eines Familientreffens. An der Blissestraße stieg sie mit mir aus und wir liefen die drei Ecken bis zu meiner Wohnung Arm in Arm. Mittags war ich allein zuhause, meine Mutter war in ihrem Phonoklub, mein Vater wohnte nicht mehr bei uns und mein Bruder arbeitete auf dem Flughafen Tempelhof.

In meinem winzigen Zimmer, neben einem schmalen Bett war nur Platz für ein Bücherregal, zogen wir uns aus und schließlich taten wir „es“. Ich hatte mir mein erstes Mal natürlich romantischer vorgestellt, aber ich war froh es hinter mir zu haben, weil ich auch Angst davor hatte. Angst etwas falsch zu machen und mich zu blamieren. Aber „es“ war total einfach und machte sehr viel Spaß. Erst Jahre später wurde mir klar, dass sie mich verführt hatte. Ich war ja viel zu schüchtern, um ein Mädchen zu verführen. Auf jeden Fall war ich schwer begeistert, wir schliefen gleich nochmal miteinander, bevor sie nach Zehlendorf-Mitte und ich in die Deutschlandhalle musste. Schon auf der Fahrt dorthin spürte ich Anzeichen für eine Verliebtheit bei mir.

Birth Control.

In der Halle spielte bereits „Birth Control“*, für die es eine Ehre war, als einzige Vorgruppe zu fungieren. Wie die meisten deutschen Bands damals, interessierten mich Birth Control nur am Rande, doch ich fand sie ziemlich gut an diesem Nachmittag. 1966 hatte sich B.C. aus den „Earls“ und den „Gents“, Berliner Beatbands der ersten Stunde, gebildet, Gründungsmitglied war unter anderem Hugo Egon Balder. Der wurde allerdings recht bald durch Bernd Noske als Drummer ersetzt. Noske wurde auch zum Sänger und zur integrativen Kraft hinter der Band, er starb erst kürzlich, im Februar 2014. In den ersten Jahren spielten Birth Control vor allem Cover, dann entwickelten sie einen breiten Blues mit langen Solo-Einlagen. 1969 hatten sie ein dreimonatiges Engagement in einem Nachtklub in Beirut. 1971 spielten sie als erste deutsche Band im Londoner Marquee Club, 1972 erschien ihr einziger Hit: „Gamma Ray“. Das Lied wurde 1990 auch von der Techno-Szene adaptiert.

Doch so ganz flog der Funke nicht zu mir über, an diesem Nachmittag in der Deutschlandhalle. Ich war auch noch in Gedanken bei Susanne. Ich kam erst richtig in Stimmung, als Procul Harum ihren bombastischen Rock aufführten. „A Whiter Shade of Pale“ spielten sie zwar nicht. Aber auch Stücke wie „A Salty Dog“, gesungen vom charismatischen Gary Brooker, waren damals schon Klassiker und das Publikum freute sich.

Bei Canned Heat** gerieten die schwer zu begeisternden Berliner schier aus dem Häuschen und ich mit ihnen. Der Rauch von diversen Joints brachte ein wenig Woodstock ins provinzielle West-Berlin und Bob „The Bear“ Hite verbreitete gute Laune. Kaum zu glauben, es war nur einen Tag her, das man Alan „Blind Owl“ Wilson, Gitarrist und Gründungsmitglied der Band, leblos in der Nähe Bob Hites Haus gefunden wurde. Kurz bevor die Band in die Maschine nach Berlin stieg, erfuhren sie von Al Wilsons Tod.

Canned Heat, Bear in der Mitte, Al Wilson 2. v. rechts.

Canned Heat, Bear in der Mitte, Al Wilson 2. v. rechts.

„On September 3, 1970, just prior to leaving for a festival in Berlin, the band was shattered when they learned of Wilson’s death by barbiturate overdose; found on a hillside behind Bob Hite’s Topanga home. Believed by de la Parra and other members of the band to have been a suicide, Wilson died at the age of 27“ WiKi

Der Show in der Deutschlandhalle war es nicht anzumerken und ich wusste nichts davon. Internet oder Twitter gab noch nicht und die Zeitungen meldeten nur den Tod von Weltstars. Meine Stimmung konnte gar nicht besser sein. Ich dachte wieder an Susanne und den unglaublichen Nachmittag, der hinter mir lag und freute mich schon, sie wiederzusehen.

Die Umbaupausen dauerten sehr lange, so war es bereits deutlich nach 22 Uhr, als Ten Years After auf die Bühne kamen. Neben Eric Clapton gehörte Alvin Lee damals zu meinen absoluten Gitarrengöttern. Aber nach einer halben Stunde merkte ich, ich hatte genug gute Musik gehört und konnte nichts mehr aufnehmen und ich war müde. Außerdem war ich in Gedanken schon am nächsten Morgen in der Schule, wenn ich Susanne wiedersehen sollte. Darauf freute ich mich sehr und ich wollte ihr nicht allzu unausgeschlafen entgegentreten. Ich war ja überzeugt, nun würde Susanne meine Freundin werden und ein großartiger Lebensabschnitt stand mir bevor. So dachte ich mir das. Also traf ich die Entscheidung, die ich ein paar Wochen später sehr bedauern würde. Ich hatte auch gehört, dass Hendrix zur Zeit ohnehin keine sehr guten Konzerte gab. Ich würde ihn mir anhören, wenn er das nächste Mal in Berlin Station machen würde. Wieso auch nicht?

Ob Hendrix an diesem Abend gut war, darüber streiten sich die Zeugen. Die Mehrheit des Berliner Publikums war wohl mit Hendrix unzufrieden. Robin Trower, der Gitarrist von Procul Harum berichtet von diesem Gig und er hat eine Erklärung:

I think it was above their [the audience’s] heads you know? I mean, I couldn’t take in a lot of what he was doing and I’m a musician, a guitarist, so you can imagine what it was like for them.

So anyway, then I was walking up and down outside the dressing room after he’d come off, and I was sort of saying, “Should I go in?” Then I burst into the dressing room all of a sudden and said, “Er, I’ve gotta tell you, it was the best thing I’ve ever seen.”

Which it was. And he said, “Uh, thank you, but, uh, naw.” And I just went, “Whoops, that’s it,” and walked out again.

Danach soll ihm Gerd Augustin*** backstage Uschi Obermayer vorgestellt haben. Der Musikmanager erinnert sich: “…Ich brachte nun auf Hendrix’ Deutschland-Tour, Uschi (Obermaier) in Berlin mit Jimi zusammen. Das war genau drei Wochen vor seinem Tod. Uschi war überglücklich, als ich sie mit in Hendrix’ Garderobe nahm, wo außer uns nur noch der Drummer Mitch Mitchell und seine Freundin Karen abhingen. Dort ließen wir es uns dann richtig gut gehen.”

Zwei Tage vor dem Berliner Auftritt hatte Hendrix ein Gig in Aarhus nach drei Songs abgebrochen. Mit den Worten: „I’ve been dead a long time!“ verabschiedete er sich vom Publikum. Sein letztes Konzert auf der Insel Fehmarn, am 6.9., geriet zu einem Desaster. Hendrix kehrte nach London zurück, wo ihn seine Freundin Monika Dannemann am Vormittag des 18.9.1970 leblos fand. Im Krankenhaus konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Er hatte nach Dannemanns Aussagen, neun Schlaftabletten genommen, die 18-fache Normal-Dosis von Vesparax, einem Barbiturat, das heute nicht mehr verschrieben wird. Es gab trotzdem keinerlei Anzeichen für einen Selbstmord. Hendrix war 27 als er starb. Genau einen Monat nach dem Super Concert starb auch Janis Joplin mit 27, an einer Überdosis Heroin. Am 1. 10. 1970 wurde Hendrix in seiner Heimatstadt Seattle beigesetzt.

Der Autor 1970.

Ich fuhr nach Hause, konnte aber lange nicht einschlafen, zu viel ging mir durch den Kopf. Trotzdem war ich am nächsten Morgen bester Laune. In der ersten großen Pause hielt ich Ausschau nach Susanne, sie kam aber nicht in die Raucherecke. Erst als ich nach der letzten Stunde auf sie wartete, passte ich sie ab, ich hatte den Eindruck, sie wollte mir aus dem Weg gehen. Ich verstand die Welt nicht mehr und stellte sie zur Rede.

Erst druckste sie herum, sie war merkwürdig kleinlaut, schließlich fand sie Worte, doch ich kann mich nicht daran erinnern, wie sie sich genau ausdrückte. Zu heftig traf mich ihr Geständnis. Ich fühlte mich, als hätte man einen Kübel mit Eiswasser über mir ausgeschüttet. Sie würde schon zwei Tage für ein Jahr als Austauschschülerin in die USA gehen. Bis dahin hätte sie auch keine Zeit mehr mich zu sehen. Sie hatte sich wohl bewusst mit mir eingelassen, weil durch ihre Reisepläne eine Beziehung nahezu ausgeschlossen war. Ich habe eine ziemliche Weile gebraucht, bevor ich mich wieder mit einer Frau einließ und ich war misstrauisch geworden, durch meine Erfahrung.

Sechs Wochen vor Ende des Schuljahrs wurde ich krank, es rächte sich, dass ich permanent gegen meine Natur den extrovertierten Klassenclown spielte. Ich hatte einfach keine Kraft mehr, hatte wohl auch einen Infekt verschleppt und mir eine schwere Lungenentzündung zugezogen. Der Direktor mit den braunen Anzügen gab mir trotzdem die Mittlere Reife. Vielleicht wollte er mich nicht ein weiteres Jahr auf seiner Schule.

Als Susanne ein Jahr später zurück kam, war an eine Beziehung nicht mehr zu denken, zu viel war passiert. Als Geschenk brachte sie mir einen schönen Arbeitsoverall aus den Staaten mit.

Inzwischen habe ich mir Jimis Auftritt vom 4. 9. 1970 bei You Tube herausgesucht und angehört. Nein, es wäre nicht mein Geschmack gewesen und selbst heute kann ich dem egozentrierten Spiel von Hendrix, an diesem Abend, wenig abgewinnen. Es mag artistisch wertvoll sein, aber ich bevorzuge eher bodenständigen Blues, mein Musikgeschmack ist nicht raffiniert.

Susanne ist also nicht meine erste Liebe geworden, aber eine Verbindung gab es trotzdem. Zwei Jahre später lernte ich zufällig Ilona kennen, sie erzählte mir, ich könne sie bei einer Modenschau wiedersehen. Aber wie sollte ich ohne Einladung da reinkommen? Ich beschloss mich als Pressefotograf zu tarnen. In der Modeszene waren gerade amerikanische Overalls total in und ich zog den von Susanne geschenkten an. Mit Overall und Kamera wurde ich problemlos eingelassen. Ich sah Ilona wieder und sie wurde meine erste große Liebe.

M. K.

—

* http://de.wikipedia.org/wiki/Birth_Control

** http://de.wikipedia.org/wiki/Canned_Heat

***Gerd Augustin:

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ra&dig=2011%2F09%2F22%2Fa0022&cHash=0515723d28f9b052f5c6a4577fdccde8

Fotos: ©M. Kluge oder creative commons

Familienportrait: “Easy Andi Solo Gitarre” / Portrait einer Freundschaft / 1969-1999

Drei Uhr am Nachmittag, trotz der Sonnenstrahlen ist es eiskalt im Tiergarten. Wir drücken uns um eine Bank herum und rauchen. Das Kino fängt erst um halb vier an. “Easy Rider” läuft im Kino Bellevue am Hansaplatz. Zuerst ist es im Kino auch noch kalt, doch dann wird uns fast so warm, wie den beiden Bikern im Film, auf der Leinwand vor uns. Trotz des traurigen Endes, die von Peter Fonda, Dennis Hopper und Jack Nicholson gespielten Figuren sterben, haben wir gute Laune. Der Film hat uns Kraft gegeben. Andi, Richard und ich spinnen herum, wie wir durch Amerika biken, Geld verdienen und uns als Rockband feiern lassen. Das meiste davon ist utopisch, doch die Geschichte mit der Band verfolgen wir weiter. Es ist der 11. März 1970.

In diesem Sommer und Herbst werde ich mir immer wieder die Nase an Otto Simonowskys Musikhaus am Zoo plattdrücken. Erst 44 Jahre später werde ich erfahren, dass auch Dee Dee Ramone hier seine erste Gitarre gekauft hat. Da er mit der sechsseitigen Gitarre nicht gut klarkommt, wechselt er später zum Bass. Ich träume von Anfang an von einem Bass. Ich ahne, dass sechs Saiten zuviel für mich sind.

Im Sommer 1970 gehe ich mit Andi zum Smoke-In im Tiergarten. Jeden Sonnabend nachmittags sitzen hier “Gammler”, so werden sie im Fernsehen genannt. Sie drehen Joints und kiffen. Beim ersten Mal gab es noch Flugblätter, die das Happening als politische Demonstration bezeichnen. Eine Art Demo ist es auch, aber hauptsächlich ist es eine kollektive Lebensäußerung von Außenseitern in einem Land, das zum Spießbürgertum neigt und das aus seiner Nazivergangenheit kaum etwas gelernt hat. Die Langhaarigen, die hier mit Bongos, Gitarren und Maultrommeln sitzen, provozieren, testen ihre Spielräume aus und sie vertreiben mit ihrem Tun die kleinbürgerlichen Geister der Vergangenheit. Über der Szene bilden sich Rauchwolken. Die Polizei ist auch da, berittene Beamte umkreisen in weitem Bogen die “Gammler”.

Andi und mich nennt man auch Gammler mit unseren mehr als schulterlangen Haaren, den ausgefransten Jeans und den Batik-T-Shirts. Zum Beispiel, wenn wir an Baustellen vorbei kommen hören wir: “Euch hätte man früher vergast.” oder “Geht doch in den Osten, ihr Dreckschweine.” Schläge werden uns angedroht und manchmal müssen wir auch flitzen, um diesen zu entgehen. Acht oder neun Jahre später werde ich wieder an Baustellen vorbeikommen und wieder werden mir Schläge angedroht, nur dieses Mal wegen meiner raspelkurzen Haare, selbst wenn sie nicht gefärbt sind. Denn die Bauarbeiter haben inzwischen selbst lange Haare und lange Koteletten, sie tragen Jeans und bunte T-Shirts, während ich nur noch schwarz trage.

Zu Weihnachten 1970 bekomme ich einen weißen Höfner-Bass, der aussieht wie eine Telecaster. 1971 treten wir ein paarmal auf. Es macht viel Spaß, Andi zeigt mir die Bassläufe, ein großes musikalisches Talent habe ich, im Gegensatz zu ihm, nicht. Richard trommelt, Rolf spielt klaglos Rhythmusgitarre, während Andi sich in ultralangen Solos verliert. Dann wird unsere Anlage geklaut, damit ist das Thema Band für mich erstmal erledigt. Andi jammt mit unterschiedlichen Musikern, in eine neue Band steigt er nicht ein.

Die meisten meiner Freunde sind Frauen und die männlichen sind meist sehr kommunikativ veranlagt. Wenn wir zusammen sind, sprechen wir stundenlang miteinander und wenn wir uns trennen, bleibt Vieles ungesagt, das eigentlich noch gesagt werden müsste. Nur mit Andi ist es anders, wir sprechen nicht soviel. Manchmal laufen wir lange nebeneinander durch den Wald ohne irgendein Wort. Wenn wir reden, dreht es sich um Liebe, Sehnsucht und unsere Träume. Über Frauen sprechen wir häufig, wenn wir Liebeskummer haben, trösten wir uns und frozzeln herum, bis der Blues wieder besser wird.

Andi ist fast immer in eine Frau verliebt. Meist aus der Distanz, aber in erreichbarer Ferne. Wenn es dann zu einer Beziehung kommt, dauert diese meist nicht lange. Andi mit seinen langen, dunklen Haaren und dem androgynen Blick macht auf viele Frauen Eindruck. Er ist aber nie an einem One-Night-Stand interessiert, für ihn gibt es immer nur das momentane Ideal, die aktuelle Frau seiner Frau seiner Träume, die große Liebe. Wenn er dann mit ihr zusammen ist, kann die Wirklichkeit nicht mithalten mit dem Traum. Für mich kann die Realität zum Traum werden, ich verliebe mich auch in Frauen, die ich zufällig treffe oder die auf mich zukommen. Für ihn ist nur der Traum die Realität. Nur die Eine zählt und im Laufe seines Lebens ändert sich das nicht. Im Gegenteil, er wird immer zentrierter auf die jeweilige Traumfrau und die Frauen, die er sich aussucht sind immer weiter entfernt von ihm und immer schwerer zu erobern.

Anfang der 70er Jahre sind wir noch jung und wir glauben an unsere Träume. Oft fotografieren wir uns, im Tiergarten oder in Kudammnähe. Einmal ist seine derzeitige Flamme Sabine dabei. Ich fotografiere die beiden in der klassischen Film-Ende-Pose, wie sie mit ihren Levis in Richtung Sonnenuntergang marschieren. Wie Andi auf sie gekommen ist, kann ich nicht nachvollziehen. Nach ein paar Tagen bekommt er auch Zweifel und beendet die Romanze.

Andi und ich gehen zusammen tanzen. Eine Weile besuchen wir donnerstags die Dachluke am Mehringdamm. Der Disc-Jockey ist meistens Gunter Gabriel, erst zwei oder drei Jahre später wird seinen ersten Hit haben: “Er fährt ‘nen 30 Tonner-Diesel”. Gegen zehn, wenn die Tanzfläche noch leer ist, spielt er für uns den “Midnight Rambler” von den Rolling Stones. Dann ziehen wir unsere Tanzshow ab, die langen Mähnen und die zehn Zentimeter hohen “Market”-Boots spielen dabei eine wichtige Rolle. Ich weiß das “strangle” würgen heißt, trotzdem wird mir erst Jahre später klar, dass der Song einen Serienmörder beschreibt.

1972 fahren wir im Sommer auf die Insel Texel, als Kind war ich schon mal da, die wilde Nordsee hat mir gut gefallen. Wir haben uns ein Zelt geborgt, als wir am späten Abend auf dem Campingplatz ankommen bauen wir es auf, so gut wir können. In der Nacht regnet es und wir wachen klitschnass auf am nächten Morgen. Zum einen haben wir in einer Senke gezeltet und das Zelt war auch nicht richtig geschlossen. Trotz solcher Probleme geniessen wir die Zeit sehr. Hier regt sich niemand über unsere langen Haare auf und wir lernen nette Leute kennen. Nur das Wetter ist nicht so toll. Oft sitzen wir in der gemütlichen Caféteria, essen leckere Pommes und trinken Kakao. Das geht ins Geld. Abends gehen wir ein paarmal in die große Disco, dort sehen wir Bands wie Golden Earring, Ekseption und Focus. Besonders die beiden letzten gefallen Andi, er mag die Einflüsse klassischer Musik. Er ist ein großer Fan von Keith Emerson, der bei The Nice und Emerson, Lake & Palmer, Bach und andere klassische Komponisten einfließen lässt. Ich bin kein Fan dieses Stil-Mixes, doch live ist es OK für mich. Schliesslich sind wir pleite. Ich muss meine Mutter anrufen und sie schickt uns Geld.

Zurück in Berlin überredet Andi mich, mit ihm ins Big Eden zu gehen. Mir ist die große Disco am Kudamm eigentlich zu poppig, aber ich bin ein guter Freund, oder vielleicht will ich nur nicht allein tanzen gehen. Es ist die Zeit des Glam-Rocks, wir stylen uns androgyn mit Augen-Make-Up, weiten Hosen und hohen Absätzen. Da wird man ab und zu blöd angemacht und zu zweit lässt sich das besser aushalten. Und immerhin hat Andi Recht, im Big Eden kann man gut Frauen kennenlernen.

Er lernt zuerst jemand kennen und hat für ein paar Monate eine Beziehung. Dann lerne ich Katrin kennen, sie ist 17 und hat schon ein Kind. Sie wohnt in einem Heim für minderjährige Mütter in Grunewald. Sie ist ein herzensguter Mensch, ein bißchen zu gut vielleicht. Mit Rolf Eden hatte sie eine Romanze, oder viel mehr was der “Playboy” dafür hält. Sie fand es schick im Porsche herumkutschiert zu werden und in teuren Restaurants essen zu gehen. Der Sex mit dem 42jährigen Kneipier scheint ihr eine akzeptable Gegenleistung zu sein. Ich sehe das anders, aber halte den Mund um sie nicht zu verletzen. Auf jeden Fall sind mir Gestalten wie Eden zuwider seitdem. Das arme Mädchen denken zu lassen, da wäre eventuell ein wohlhabender Mann, der für sie und ihre Tochter sorgen könnte ist schäbig. Egal wie naiv Katrins Hoffnung gewesen sein mag. Ich denke sehr ernsthaft darüber nach, ob ich für Katrin mehr als ein Flirt sein könnte. Ich bin selber noch ein Kind, habe keinen richtigen Job, keinen Beruf. Mit meiner “no future”-Perspektive bin ich nicht der Richtige für sie und die Liebschaft ist zuende, noch bevor sie richtig angefangen hat. Auch Andi ist bald wieder Single.

Den Juli 1973 verbringt Andi mit meiner Familie in St.-Jean-de-Monts am Atlantik. Er ist froh nicht mit seinen Eltern Urlaub machen zu müssen. Ich lasse mir die langen Haare abschneiden in diesem Urlaub. In Frankreich nervt es besonders lange Haare zu haben, da sind die Franzosen weder sehr freiheitlich noch brüderlich. “Ils sont chauvins”, sagt uns ein Mädchen. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, wieso ich zum Friseur gehe, ich habe das Gefühl erwachsen werden zu müssen und die Matte scheint mir da zu stören. Andi findet es blöd, dass ich mich unter die Schere begebe. Er mag auch das modische Tweed-Sacco nicht das ich jetzt öfter trage.

St.-Jean-de-Monts

–

Andi ist ein Nachzügler. Sein Vater ist ein pensionierter Studienrat, seine Schwester war schon aus dem Haus, als Andi zur Welt kam. Auf dem Rückweg von der Atlantikküste besuchen wir Andis Eltern, die am Stadtrand von Paris ein Feriendomizil haben. Mir fällt auf, wie wenig seine Eltern ihn verstehen oder auf ihn eingehen. Sie behandeln ihn wie ein Kind und können wenig mit diesem androgynen Mädchenschwarm anfangen, der unmerklich unter ihrer Obhut groß geworden ist. Groß ja, aber nicht erwachsen.

Wieder in Berlin entwickeln sich unsere Leben unterschiedlich. Ich gehe nicht mehr tanzen mit ihm. Ich lege jetzt selber Scheiben auf, im ersten Tolstefanz in der Sächsischen Straße. Andi kommt nur einmal vorbei, es gefällt ihm nicht. Ich wohne mit Ilona, meiner ersten großen Liebe in einer WG in der Schlüterstraße. Nach der Trennung von Ilona ziehe ich zu einem Freund in die Knesebeckstraße. Währendessen hat Andi seine einzige längere Beziehung. Dreieinhalb Jahre ist er mit seiner Traumfrau zusammen. Die Trennung die folgt erlebt er als traumatisch. Er fühlt sich tief verletzt, betrogen und er macht den Fehler zu verallgemeinern. Danach wird er von “den Frauen” sprechen und es wird ihm an diesem Grundvertrauen fehlen das erforderlich ist, um eine partnerschaftliche Beziehung einzugehen. Ich versuche ihm diese Misogynie auszureden, aber da hat sich etwas festgesetzt bei ihm.

Richtig erwachsen kommt er mir nie vor, auch in seinem späteren Leben nicht. Er war Peter Pan ähnlich, der immer ein Junge blieb. Ich konnte mir Andi nie in einem Büro oder in einer Fabrik vorstellen. Er versuchte das Leben leicht zu nehmen, “easy” war eines seiner Lieblingswörter. Ich weiß nicht was aus ihm geworden wäre, wenn er nicht das Taxi fahren zum Gelderwerb entdeckt hätte. Das Taxi fahren ermöglicht ihm weiter seinen Träumen nachzuhängen, so braucht er keine weitreichenden Entscheidungen treffen. Er verdient gut dabei, er fährt lange Schichten, ist freundlich und bekommt viel Trinkgeld. Er ist sich durchaus dieser Schwebe bewusst, in der sich seine Existenz befindet. Taxi fahren ist kein richtiger Beruf für einen Schöngeist, einen begabten Musiker wie ihn. Aber er fährt weiter und er leidet darunter, dass die Menschen, die er fährt ein richtiges Leben führen, eine richtige Arbeit haben und eine richtige Familie. Das Alles hat er nicht und er fühlt, da ist ein Spalt zwischen ihm und seinen Fahrgästen und er weiß nicht wie er diesen Spalt überwinden soll, um ins richtige Leben zu gelangen. Er kauft sich ein kleines Studio zusammen, vom Taxigeld und pfriemelt nächtelang an seinen Tracks, ist aber nie so richtig zufrieden.

Ausflug 1990

–

In der Zeit nach dem Mauerfall machen wir viele Ausflüge. Ich habe noch keinen Führerschein, den schenke ich mir erst zum 40sten Geburtstag und er hat einen gewissen Spielraum die bequeme Daimler-Droschke privat zu nutzen. Meist nehmen wir meine Mutter mit. Sie und er mögen sich, so wie meine Mutter hätte er sich seine eigene auch gewünscht. Wir besuchen Langschaftsgärten in Branitz und bei Dessau, dort besuchen wir auch das Bauhaus. Wir fahren nach Bad Muskau an der polnischen Grenze. Auch dort hat Fürst Pückler einen grandiosen Park geschaffen, die abgebrannte Ruine eines Schlosses krönt die Lausitzer Parklandschaft an der Neisse. Meine Mutter hat sentimentale Erinnerungen, sie war im Krieg dort ausquartiert mit ihrer Arbeitsstelle, hat dort das erste Mal allein gewohnt. Mein Vater hat sie auf Fronturlaub besucht, als Alles noch offen war, ob sie wirklich ein Paar werden oder gar heiraten und ein Kind bekommen. Wir besuchen auch Bad Liebenwerda, wo meine Familie mütterlicherseits herkommt. Meine Oma musste es 1910 verlassen um in Berlin in “Stellung” zu gehen. 15 war sie da.

Bad Liebenwerda, 1990

–

Anfang der 90er Jahre besucht er mich in meinem Büro im Offenen Kanal Berlin. Das ich so eine richtige Aufgabe finde, hatten wir beide nicht erwartet. Er würde gern weg vom “auf dem Bock sitzen” und fremde Leute kutschieren. Er hat eine Idee, er würde gern mit Musik Geld verdienen. Er hat eine fünfstellige Summe ausgegeben, um sich ein fast professionelles Tonstudio aufzubauen. Er würde gern Filme vertonen, Filmmusik schreiben, Jingles für Werbung oder On-Air-Promotion fabrizieren. Ich kann ihm erklären, wie so etwas technisch funktioniert. Doch ich kann ihm nicht helfen in die Branche zu kommen. Eigentlich braucht man Beziehnugen dafür und die bekommt nur, wenn man irgendwie in diesem Bereich arbeitet, egal als was. Und einen langen Atem muss man haben. Soziale Kompetenz hilft viele Kollegen kennen zu lernen. Und nie darf man müde werden auf eine Chance zu warten. Andi hat weder einen langen Atem noch ausgeprägte soziale Kompetenz. Ich biete ihm an, eine Produktion zu suchen die jemanden braucht der die Filmmusik komponiert, damit er erste Erfahrungen sammeln kann. Das will er aber nicht. Ich kann nur vermuten, er hat Angst zu versagen, sich vor fremden Leuten zu blamieren.

Ich zeige Andi noch den Sender, dann fahren wir in Richtung Kudamm um bei mir noch ein Bier zu trinken. Ich glaube es passierte im Bahnhof Seestraße. Kurz nach dem Losfahren macht der U-Bahnfahrer eine Vollbremsung, wir die Fahrgäste hören ein schrilles Quietschen und das Licht geht aus. Die Türen sind blockiert, wir können uns denken was da passiert es. Erst nach zehn Minuten werden wir von Feuerwehrleuten aus dem Bahnhof geführt. Nur in eine Richtung dürfen die Fahrgäste den Bahnhof verlassen. In Richtung des Triebwagens wird niemand gelassen, dort wo ein armer Teufel eben sein Leben verloren hat, nicht ohne dabei den Zugfahrer zu traumatisieren. Das Schlimmste, das was ich nicht vergessen werde, ist der Geruch. Die U-Bahn ist gesperrt, die Busse sind voll, also laufen wir einfach vom Wedding bis zum Kranzler-Eck, mitten durch den Tiergarten, wo wir uns als Teenager fotografiert haben. Wir laufen stumm nebeneinander. Eigentlich wollten wir bei mir am Rankeplatz noch ein Bier trinken. Wir lassen es, es ist uns nicht danach. Vor dem Kudamm-Eck umarmen wir uns zum Abschied.

Dänemark 1993

–

Noch einmal machen wir zusammen Urlaub, wir wohnen in einem Wohnwagen an der Ostsee in Dänemark. Wir reden nicht viel, machen lange Wanderungen, spielen Karten. Es fehlt uns nichts, wir sind zufrieden. Manchmal abends fühlen wir eine Leere, dann geht einer von uns zu der netten Kaufmannsfrau und bringt ein halbe Flasche Gammel Dansk zurück. Große Flaschen gibt es nicht. Ich arbeite viel in den 90er Jahren. Er fährt Taxi und macht Musik. Er findet tatsächlich eine Band mit der er eine Weile zusammen spielt. Er nimmt sogar ein Album auf mit “Prussia”, er ist inzwischen auf den Bass umgestiegen. Das ist nochmal ein Entwicklungsschritt von ihm, das Soli spielen auf der Gitarre aufzugeben und brav den Bass zu bedienen. Vielleicht wird er doch noch erwachsen.

Die Nachricht ist ein Schock. Meine Mutter ruft mich an, berichtet das Andis Schwester sie informiert hat, meine neue Telefonnummer hat sie nicht gefunden. Andi ist tot, völlig überraschend ist er krank geworden. Er hat keine Luft mehr bekommen, es soll ein Pilz in seiner Lunge gewesen sein. Die Ärzte konnten nichts mehr tun. Das ist jetzt viele Jahre her, trotzdem vermisse ich Andi, ich denke oft an ihn und träume von ihm. Bis heute.

Marcus Kluge

Dieser Text ist jetzt auch in gedruckter Form erhältlich. Das “Xanadu-Fanheft” vereinigt Geschichten, Fotos und Materialien zu Kindheit und Jugend in den 1960er und frühen 1970er Jahren. “A Saucerful of Löschpapier”, “Halber Mensch” und “Porno, Hasch und Rauschgifthunde” ergründen das Klima in der Mauerstadt West-Berlin. Für 5 Euro kann man das Heft bei marcusklugeberlin@yahoo.de bestellen, oder für 18 € zusammen mit dem Roman (Inkl. Verpackung und Porto innerhalb Deutschlands)

“Xanadu ’73 – Liebe, Rausch und Rock’n’Roll in West-Berlin” Roman, 148 Seiten Format DINA5 beschnitten, mit 13 Illustrationen, erschienen Juli 2015 bei “Edition Assassin”, 13Euro inkl. Verpackung und Porto.

Bestellbar bei: marcusklugeberlin@yahoo.de

Familienportrait Spezial: Weihnachten – „Bauchpinseln am Boxing Day” / 1922-1968

Allen Freunden, Lesern und Bilderguckern ein frohes Weihnachtsfest und Guten Rutsch in ein hoffentlich gutes Jahr 2018.

Foto oben: Vater und Mutter Anfang der 1950er Jahre

Käte, meine Mutter, hatte das Pech, denn als solches empfand sie es, am zweiten Weihnachtsfeiertag geboren worden zu sein. Die englischsprechenden Menschen nennen diesen Tag häufig noch Boxing Day. Denn früher beschenkten die Reichen ihre armen Nachbarn und die “Herrschaften” ihre Dienerschaft am 26.12. Man gab Essen, Kleidung, Spielzeug für die Kinder oder einfach Geld. Da man die Gaben verpacken musste und auch nicht jeder Unbeteiligte sehen sollte, was geschenkt wurde, tat man sie in Schachteln.

Mutter Weihnachten 1928

Als Kind bekam meine Mutter nie irgendwelche Schachteln zum Geburtstag. Meine Oma legte einfach alle Geschenke unter den Weihnachtsbaum, sie dachte praktisch. Doch meine Mutter hatte das Gefühl, anderen Kindern gegenüber im Nachteil zu sein. Nicht nur bekam Käte keine Geschenke an ihrem Ehrentag, auch die Gratulation in der Schule verpasste sie, den es waren ja immer Ferien. Am schlimmsten war es aber für sie, dass sie keine Blumen bekam. Wenn sie reklamierte, antwortete die nüchtern denkende Oma: “Kind, du hast einen Weihnachtsbaum”, worauf meine Mutter regelmäßig in Tränen ausbrach. Obwohl Käte, wie man auf dem Kinderfoto sieht, reich beschenkt wurde, entwickelte sie ein kleines Geburtstagstrauma.

Ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Vater Anfang der 1960er Jahre, an jedem 25.12. mit dem Auto quer durch die Stadt fuhr, um irgendwo einen schönen Blumenstrauß zu erstehen. Damals konnte man ja noch nicht an jeder Tanke Blumen kaufen. Meistens nahm er mich mit, wenn er sich auf diese Expeditionen aufmachte. Wir fuhren zum Bahnhof Zoo, da hatten immer alle Geschäfte zu, wir klapperten die großen Krankenhäuser ab, dort hatte manchmal ein Florist offen, wenn garnichts funktionierte, probierten wir es am Flughafen Tempelhof. Zwischendurch machten wir Rast in einer “Arweiterkneipe”, wie es mein Vater nannte. Papa trank ein kleines Bier und einen Schnaps und ich bekam Limo oder Eis. Mir machten diese Akquisitionstouren Spaß, meinem Vater auch. Er hätte natürlich am Vormittag des Heiligen Abends Blumen kaufen und sie verstecken können, aber das hätte jeder Dramatik und einer großen Geste entbehrt. Und mein Vater war schließlich ein Schauspieler mit ausgeprägten dramaturgischen Ambitionen.

Mutter, gebauchpinselt

Meine Mutter war auch glücklich, sie fühlte sich “gewertschätzt”, würden wir heute sagen, sie hätte wahrscheinlich “gebauchpinselt” gesagt. Ihr ganzes Leben achteten wir immer darauf, ihr mehrere Geschenke zu besorgen, am besten 3 oder 4 und sie sorgsam in Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke aufzuteilen und Blumen durften auch nie fehlen, bis sie zu Weihnachten und ihrem Geburtstag 2004 ein letztes Mal gebauchpinselt wurde. Marcus Kluge.

Brüder, eingestimmt

Bruder, glücklich mit neuem Roller

Mutter, stimmungsvoll vorlesend

Vater, glücklich mit meinem Bruder und (u.) glücklich mit neuer Fototechnik

Kurz vor Weihnachten 1990 stirbt meine/unsere Katze Pünktchen. Meine Tochter malt es, zusammen mit Kater Dieter winkt sie Pünktchen im Himmel zu. Merke: auch im Katzenhimmel gibt kleine Weihnachtsbäume und natürlich für jede Katze einen Freßnapf mit dem eigenen Namen.

—

Editorial: „Gedächtniskirche – Kurzes Nachdenken über Gewalt“

Ein paar Tage habe ich geschwiegen. Erst fehlten mir buchstäblich die Worte, dann kam mir alles hohl und redundant vor, was ich hätte äußern können. Aber das Leben muss weitergehen, wir müssen weiterleben, ohne uns von Wut, Trauer und Angst überwältigen zu lassen. Die Gedächtniskirche ist ironischerweise nicht nur eine zentrale Berliner Kirche, nein, sie ist ein Denkmal, dass uns daran erinnern soll, Gewalt erzeugt nur immer wieder mehr Gewalt. Diese Erfahrung haben die Deutschen machen müssen. Manch einer mag sich die Gedächtniskirche zurück wünschen, wie sie in neuromanischer Pracht vor dem 2. Weltkrieg auf dem Auguste-Viktoria-Platz stand, der 1947 nach dem, von den Nazis verfolgten Soziologen Rudolf Breitscheid, Breitscheidplatz benannt wurde. Die Ruine der Gedächtniskirche erinnert mich daran, dass die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt haben, auch wenn rechte Demagogen z.Z. wieder erfolgreich auf Seelenfang gehen. Es ist eine Minderheit, die sich da sammelt und ich habe immer noch die Hoffnung, dass es eine Minderheit bleibt. Aber wir sollten ihr entschlossen gegenüber treten und uns nicht in einer Filterblase einlullen lassen. Mir ist die zerstörte Kirche auf jeden Fall wertvoller, als das heile Original, weil sie weiter Generationen lehrt, dass wer nicht in der Lage ist, aus der Geschichte zu lernen, verdammt ist diese zu wiederholen. Und nun wird sie auch ewig mit dem Attentat vom 19.12. 2016 verbunden sein. Ich wünsche mir, es sei mir kurz vor Weihnachten gestattet, dass die Gedächtniskirche weiter für ein Deutschland steht, das aus der Geschichte gelernt hat. Ein Deutschland, das nicht Gewalt mit Gewalt und Ausgrenzung beantwortet.

“DIE GESCHICHTE WIRD EINMAL /

EIN VERNICHTENDES URTEIL /

NICHT NUR ÜBER DIEJENIGEN /

FÄLLEN, DIE UNRECHT GETAN /

HABEN, SONDERN AUCH ÜBER /

DIE, DIE DEM UNRECHT STILL- /

SCHWEIGEND ZUSAHEN.” RUDOLF BREITSCHEID /

*1874 IN KÖLN +1944 IM KZ BUCHENWALD /

1920 – 1933 /

Die Foto-Strecke rund um die Gedächtniskirche entstand im September 2016 in Zusammenarbeit mit meinem Freund Rainer Jacob.

Unser erstes Ziel war der 70er-Jahrebau Bundesallee 203-5. Der grau-rote Betonklotz, in dessen Hof Rainer vor 38 Jahren eine schöne, an den Film “Uhrwerk Orange” erinnernde, Aufnahme von mir gemacht hatte. Schon vom weiten sahen wir, dass das zwischen Nachod- und Trautenaustraße gelegene Gebäude zur Hälfte abgerissen wurde. Immerhin, der Rest bleibt stehen: http://www.tagesspiegel.de/themen/charlottenburg-wilmersdorf/berlin-wilmersdorf-bald-rollen-bagger-an-der-bundesallee/10695326.html

Das vergebliche Suchen nach der Idylle der Vergangenheit sollte an diesem Abend so etwas wie ein Leitmotiv werden. Der ehemalige Dschungel in der Nürnberger Straße war nur ungenau zu lokalisieren, auch die heutigen Ladenmieter im “Ellington Hotel” hatten keine Ahnung. Die Fußgängerbrücken zum Europa-Center fehlten und statt des “Kranzlers” fanden wir ein “Ampelmann-Café”. Nichts gegen die putzigen DDR-Ampelfiguren, aber ausgerechnet am Kranzler-Eck wirken sie doch arg deplaziert. Andere Zeiterscheinungen haben sich vorteilhaft verflüchtigt, vor dem Maison de France steht kein Polizist mit MG mehr, wie im “Deutschen Herbst” vor rund vier Jahrzehnten.

Oben: Kudamm Höhe “Haus Wien” in den späten 50ern.

Kranzler-Eck, 1960 und heute.

Cinema Paris im Maison de France. Oben 1977.

Oben: U-Bahnhof Kurfürstendamm, ca. 1978, Foto: Cornelia Grosch.

Oben: Gedächtniskirche von der nicht mehr existierenden Fußgängerbrücke aus gesehen, Foto: Cornelia Grosch, ca. 1978.

Oben: Europa-Center im Bau, 1965. Foto: Günter Jacob.

Oben: Bikini-Haus im Bau, Rainer und seine Mutter, ca. 1957. Unten: Bikini-Haus heute, Rainers Foto und darunter Rainer beim fotografieren.

Oben: Pan Am Lounge 1965. Foto: Helmut Kluge. Unten: Heute ist Fossil am gleichen Standort.

Am Kranzler-Eck verabschieden wir uns. Rainer macht noch ein Foto auf dem Oberdeck des Busses, der ihn nach Kreuzberg zurück bringt und ich fotografiere auf dem Weg zum Bahnhof Zoo die neuen Wolkenkratzer am Beginn der Kantstraße. Die historischen Fotos stammen von: Rainer Jacob, Cornelia Grosch, Marcus Kluge, Günter Jacob und Helmut Kluge.

Marcus Kluge

—-

Familienportrait – „Theater, Theater“ / West-Berlin 1960-2004

Als ich noch klein war, verdiente mein Vater Helmut Geld, indem er Schauspielunterricht gab. Meine Mutter konnte sich um ihr Geschäft kümmern, während Papa daheim blieb und ein Auge auf mich hatte. Helmut hatte selbst als Schauspieler und Regisseur gearbeitet und Theaterwissenschaften studiert. 1960 wurde er zum Doktor der Philosophie promoviert, was ihm leider nicht half, eine seinen Wünschen adäquate Arbeit zu finden. Am liebsten wäre er Dramaturg an einem kleinem Stadttheater in Westdeutschland geworden. Aber dann hätten wir umziehen müssen und Mutter wehrte sich vehement dagegen. Nicht nur hätte sie ihr Geschäft aufgeben müssen, mein Bruder und ich hätten zum Militär gemusst und das wollte sie unbedingt verhindern. Also gab Papa weiterhin Schauspielunterricht.

Oben: Mein Vater in “Das Testament des Hundes”, 1962. Unten: Helmut mit Vera von Langen 1938 im UFA-Studio Babelsberg.

Dr. Helmut Kluge brachte seinen Schülern Stimmbildung und Atemtechnik bei und er half ihnen beim Rollenstudium. Ich saß daneben und durfte nicht stören. Meist war es langweilig für mich, manchmal aber war ich fasziniert. Zum Beispiel wenn die jungen Mimen in atemberaubenden Tempo Zungenbrecher aus „Der kleine Hey – Die Kunst des Sprechens“ rezitierten.

„Oben thront der Nonnen Kloster.

Voll von Trost, voll hoher Wonne

Wohnen dorten fromme Nonnen,

Loben Gott vor Morgenrot.“

Das war schon merkwürdig, endgültig zum Lachen brachten mich dann die sogenannte Pipi-Kaka-Übung“, die die Schauspieler natürlich völlig ernst zu Gehör bringen mussten. Häufig wurden diese Exerzitien mit dem riesigen Magnetofongerät aufgenommen. Auch ich durfte ins Mikrofon sprechen und wunderte mich, dass meine Stimme so anders, wie aus weiter Ferne, klang.

“Die kleine Hütte”, Helmut mit Heli Finkenzeller in der Tribüne, Premiere am 8. September 1948.

So weit ich weiß, hat es nur ein Schüler meines Vaters zu Ruhm gebracht. Es war der 1,94 Meter große Michael Gahr. Er zog in den 60er Jahren nach München und spielte in unzähligen Fernsehkrimis, wie „Tatort“, „Derrick“ oder „Ein Fall für Zwei“. Am ehesten wird man sich seiner, als neureicher Prolet in einer Ferrero Rocher Werbung, erinnern. Jovial bittet er den Gastgeber, ihm doch mal ‘ne Kiste Rocher zu verkaufen.

Beim Schauspielunterricht im Arbeitszimmer meines Vaters hatte er jedoch ein ganz anderes Problem. Dort hing in der Mitte des Raumes ein schwerer eiserner Kronleuchter. Gahr studierte gerade die Rolle eines „blinden Passagiers“ in einem heute vergessenen Stück des „Absurden Theaters“ ein. Der Ertappte wird zum Kapitän in dessen Kajüte geführt und muss sich erklären. Jedes Mal wenn er durch Papas Arbeitszimmer schritt, musste er sich ducken, um nicht an den Kronleuchter zu stoßen. Das ging ihm in Fleisch und Blut über, so dass er es auch tat, als in der Volksbühne ein Vorsprechen hatte. Der legendäre Erwin Piscator war 1962 Intendant des Hauses in der Schaperstraße geworden und Gahr war entsprechend aufgeregt. Piscator stoppte Gahr und fragte, wieso er sich denn ducke? Gahr war irritiert und rang vergeblich nach Worten. Der ausnahmsweise gutgelaunte Piscator soll die Spannung aufgelöst haben: „Dann muss es wohl das Schwert des Damokles gewesen sein!“, in dem er auf die Metapher des nur an einen Rosshaar hängenden Schwert angespielte.

Der Autor mit einer Schauspielschülerin ca. 1958.

Nur ein einziges Mal habe ich meinen Vater selbst auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sehen können. Ich war sieben und er spielte in „Das Testament des Hundes“, von Ariano Suassuna, einen reichen Südamerikaner. Es handelte sich um die erste Inszenierung der Berliner Schaubühne, die damals noch am Halleschen Ufer residierte. Bei der Premiere am 21.9.1962 saß ich in der ersten Reihe und wäre am liebsten im Boden versunken, als mein Vater in ohrenbetäubender Lautstärke, mit Sporen an den Stiefeln, die Bühne betrat. Auch seinen Text lieferte er, meiner Meinung nach, viel zu laut ab. Am Ende war ich erstaunt, dass auch mein Vater Beifall bekam.

Casting-Foto

Die Gespräche über Theater und der Kontakt zu Schauspielern weckte auch in mir den Wunsch aufzutreten. Mein Vater machte Fotos von mir und hörte sich nach einer Rolle um. Ich war neun, als ich eine Bühnenrolle angeboten bekam. Die Tribüne brachte Arthur Millers „Alle meine Söhne“ heraus und für eine einfache Rolle mit wenig Text hätte ich 30.-Mark am Abend bekommen. Viel Geld und ein Riesenabenteuer für mich. Meine Eltern überließen die Entscheidung allein mir und ich hatte nicht den Mut, mich in dieses Wagnis zu stürzen. Als junger Erwachsener machte ich meinen Eltern insgeheim den Vorwurf, sie hätten nicht genügend Druck auf mich ausgeübt, beziehungsweise mich nicht genügend motiviert, die Rolle anzunehmen. Was, wie ich später begriff, Unsinn war. Ich hatte ja bereits als Kind Schlafstörungen, jeden Abend auf der Bühne zu stehen, um morgens früh in die Schule zu gehen, hätte ich nicht lange durchgestanden.

Kohl-Parodie, 1987.

Später hat mein Vater mir dringend abgeraten den Beruf des Schauspielers zu ergreifen. Schon damals konnten von 10 000 ausgebildeten Profis nur 2 000 ihren Lebensunterhalt verdienen. Heute wird das Verhältnis noch ungünstiger sein. Ich habe also nur in Low- oder No-Budget-Produktionen mitgewirkt, ohne Gage, aber mit viel Spaß. Ich drehte mit Freunden die vierteilige Krimiserien-Parodie „Bum Bum Peng Peng“ und verkörperte den bösen „Eierkaiser“ Van Loon. Es war die Ära der „Frischei-Skandale“. Ich hielt als Helmut Kohl eine makabre Weihnachtsansprache und auf dem Höhepunkt der Barschelaffäre, verteidigte ich den toten Barschel im Stil eines TV-Predigers mit angemaltem Hitlerbärtchen. Dieser Auftritt als “Reverend Preiswert” brachte dem Sender viele Beschwerden ein. Als ich 1988 anfing hauptberuflich für den Offenen Kanal Berlin zu arbeiten, durfte ich nicht mehr vor der Kamera auftreten. Es war eines der ehernen Gesetze, die den „Bürgersender“ in seiner Frühzeit eingrenzten. Hin und wieder verwirklichte ich auch eigenen Sendeideen, unter fast konspirativen Umständen. Erst zu Beginn der Nullerjahre drehte ich wieder offiziell, diesmal für die On-Air-Promotion des Senders. Ich produzierte Interviews mit Sendungsmachern und ich spielte die Hauptrolle in witzigen Trailern. Doch ich merkte, dass ich nicht mehr die sprudelnd-anarchische Komik und nicht den Biss der frühen Jahre hatte. Schließlich zog ich die Konsequenz, auch mit Rücksicht auf meine Gesundheit, und quittierte den Dienst im Offenen Kanal Berlin, der sich heute Alex-TV nennt.

“Reverend Preiswert”

Ich war bereits 50, als ich doch noch ein paar Monate in einem Theater arbeiten sollte. Im renommierten Erfurter „Waidspeicher Theater“ machte ich Pressearbeit und begriff, wie kräftezehrend die Arbeit eines Ensemble-Darstellers ist. Die Schauspieler mussten meist morgens um neun zu Matinee-Vorstellungen oder Proben kommen. Und am Abend endete der Tag häufig erst um 22 oder 23 Uhr, nachdem der letzte Vorhang gefallen war. Dazu kam noch das Rollenstudium und dazu war die Arbeit nicht gut bezahlt. Inzwischen habe ich meinen Eltern längst verziehen, die Bühnenbretter mögen die Welt bedeuten, meine Welt wären sie nicht geworden.

M.K.

Barschel-Satire: http://wp.me/p3UMZB-1ek

Kohl-Parodie: http://wp.me/p3UMZB-o0

Familienportrait Teil 19 – “Phonoklub im Agrippina-Haus″ / 1960-70

Europäischer Buch- und Phono-Klub in der Rankestrasse

Meine Mutter hat hier von 1960-70 Bücher und Schallplatten an Klubmitglieder verkauft. Der Laden befand sich im 1955 fertiggestellten “Agrippina-Haus” in der Rankestraße 5-6, das einer Versicherung gehörte.

Die Inneneinrichtung im Stil der späten 50er Jahre wurde zum großen Teil extra angefertigt. Z.B. die Regale und Tresen aus Teakholz mit Intarsien. Besonders schön war der 7m lange Phonotresen mit Bakelithörern. Als wir den Laden aufgeben mussten, weil Bertelsmann den Franchisegeber aufgekauft hatte, haben wir leider die Tresen und andere Möbel wegwerfen müssen. Niemand interessierte sich für die Nifty-Fifties. Zwei Lampen habe ich noch.

Mitte der 60er kam ich oft am Nachmittag, nach der Schule, mit einem Freund in die Rankestraße. Auf dem Parkplatz, heute ist dort der Los-Angeles-Platz, zeigten wir den Autofahrern Parkplätze und bekamen Trinkgeld dafür. Das gaben wir dann im Europa-Center für Softeis aus. Gern fuhren wir mit dem Fahrstuhl bis zum Dach des Hochhauses. Dort guckten wir durch die Ferngläser, manchmal drehten wir uns solange bis wir schwindlig wurden. Am frühen Abend holten wir Mädchen vom Eislaufen ab, es gab ja noch eine Eisbahn inmitten des Europa-Centers.

Neben den Klubauflagen von Büchern und Platten, gab es noch die sogenannten Industrie-Schallplatten, damit wurden die normalen LPs und Singles gemeint, wie es sie auch in jedem Plattenladen gab. Das bedeutete für mich, wenn ein neues Beatles- oder Rolling Stones-Album erschien, konnte ich es am Erscheinungstag hören und manchmal auch nachhause mitnehmen. Ich erinnere mich an “Their Satanic Majesties Request” von den Stones, “Ogdens’ Nut Gone Flake” von den Small Faces mit dem runden Cover und “Sgt. Pepper’s”, das ich behalten durfte. Es war ein Ausschneidebogen aus Pappe dabei. Zum Karneval schnitt ich dann die Epauletten, einen Orden etc, aus und bastelte mir eine Sgt. Pepper’s Uniform.

Im Geschäft wurden auch Lesungen und kleine Konzerte veranstaltet. Der Staatsschauspieler (Ja, so hieß das damals) Wilhelm Borchert war ein Freund meiner Mutter. Im ersten deutschen Nachkriegsfilm, “Die Mörder sind unter uns”, spielte er 1946 die Hauptrolle als desillusionierter Kriegsheimkehrer unter der Regie von Wolfgang Staudte. Die weibliche Hauptrolle spielte Hildegard Knef. Hier liest er aus Franz Kafkas Schriften.

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wilhelm_Borchert

Details mit Noten-Linien, -Schlüsseln und pfeifenden Spatzen

Gegenüber vom Klub, wo heute das Steigenberger Hotel und ein Park liegen, war damals eine Freifläche. Nachdem sie den Klub 1970 aufgeben musste, führte sie noch 15 Jahre einen Laden in Friedenau, als Angestellte. In den Klub-Räumen in der Rankestraße sind heute Versicherungsbüros, nichts erinnert mehr an die 60er Jahre, selbst die Wandmosaiken sind beseitigt worden.

M.K.

Alle bisher veröffentlichten Folgen sind hier verlinkt:

„Athener Grill, Far-Out und Uhrwerk Orange” / Mendelsohn-Bau Lehniner Platz – Lost and Found

1969 schleppte mich ein Schulfreund mit zur Roten Garde, einer maoistischen Jugendorganisation. Als er die Adresse nannte, fragte ich nach, gab es wirklich einen Platz in West-Berlin, der nach dem russischen Revolutionär benannt war: Leniner Platz? Nein, natürlich nicht, Lehnin bei Brandenburg war der Ursprung, doch das Umland hatte man nicht auf dem Schirm in den Mauerjahren.

Die Rote Garde hatte Räume im Mendelsohn-Bau, der in den 1920er Jahren als Woga-Komplex erbaut wurde. Doch die drögen Schulungen und humorfreien Diskussionen bei den Gardisten konnten mich nicht begeistern. Eher begeisterte mich die Architektur der Neuen Sachlichkeit und die Blechpizza, die ich am Lehniner Platz zum ersten Mal aß. Das schicke Restaurant “Ciao” hatte eine gehobene, häufig prominente Klientele. Neben dem Eingang war ein Fenster, dort konnte man für eine Mark ein Stück der äußerst leckeren, neuen Backware “Mark-Pizza” erwerben. Man kannte zwar Spaghetti und Makkaroni, aber Pizza war noch eine seltene Spezialität, es würde viele Jahre dauern, bis man Pizza im Supermarkt kaufen können würde. Inzwischen werde ich von jungen Menschen gefragt was denn “Mark-Pizza” gewesen wäre. So schnell vergeht die Zeit.

Oben: Das Ciao in den 70er Jahren, im November 2016 fand ich dort ein Kebap-Grillhaus namens Black&White Istanbul.

Der WOGA-Komplex (https://de.wikipedia.org/wiki/WOGA-Komplex_am_Lehniner_Platz) wurde von Erich Mendelsohn zwischen 1925 und 1931 erbaut. Er stellt eine Verbindung aus Kulturstätten, Einkaufsmöglichkeiten und Wohngebäuden dar. Der Komplex wird stilistisch der Neuen Sachlichkeit zugeordnet. Begibt man sich am Ende des Kurfürstendammes auf den Lehniner Platz, fallen einem zwei ausladende Kopfbauten auf, in deren Mitte sich eine kleine Ladenstraße befindet, die auf ein querstehendes Gebäude zuläuft. Hieran schließt sich eine Wohnanlage mit Grünflächen und Tennisplätzen. In einem der beiden Kopf-Bauten ist aktuell die Schaubühne untergebracht. Der WOGA-Komplex steht unter Denkmalschutz. (Nach WiKi)

Mich zog es immer wieder zum Mendelsohn-Bau. 1970 gab es neben den Kinos noch einen Theatersaal, in dem ich eine Aufführung des Musicals “Hair” sah. Im “Ciao” ging ich mit meiner Cousine Ingrid essen, weil wir keine Promis waren und auch keinen teuren Wein bestellen wollten, behandelte man uns ziemlich von oben herab. In meinem ersten Roman “Xanadu ’73” verarbeite ich das Erlebnis:

Sie laufen den Kudamm in Richtung Halensee und Hanna fragt, halb besorgt, halb scherzhaft:“Du willst mich aber nicht in den Athenergrill ausführen?“ Er schüttelt den Kopf, tatsächlich ist ihm die Frage peinlich, er wird sogar ein wenig rot. Wenige Meter hinter dem Athenergrill, hält er ihr eine Tür auf. Ins “Ciao” lädt er sie ein. Einen schicken Italiener, wo man manchmal sogar Schauspieler oder andere Prominente sieht. Schon ist der Kellner da, wieselt um die beiden, radebrecht, „Einen Tisch, a due?“ Beaky nickt und der Kellner will sie ganz hinten im Lokal platzieren, Hanna stoppt ihn souverän. Sie will am Fenster sitzen, was auch kein Problem ist, der Laden ist fast leer.

Hanna hat nur eine rosafarbene Weste und nichts zum Ablegen an, Beakys Fransenlederjacke will ihm der Kellner abnehmen, es gibt etwas Gezerre und Beaky gewinnt das Match. Einen Freund haben sie in ihrem Kellner nicht gewonnen mit diesem Entrée.

Jetzt bringt der Kellner Beaky die Weinkarte, davon lässt er sich nicht irritieren, man hat ihn vorgewarnt. Weltmännisch sucht er einen bezahlbaren Wein aus, auch das probieren und freundlich Nicken bekommt er hin. Aber er fühlt sich überhaupt nicht wohl und schließlich gesteht er sein Missempfinden Hanna, die sieht es ähnlich. Als sie Beaky darauf hinweist, dass der Kellner einen ganz anderen, teureren Wein gebracht hat, kommt Beaky eine spontane Eingebung, Er bedeutet Hanna ihr Glas auf Ex zu trinken, dann zerrt er sie hoch, greift seine Jacke, schleust sie durch den Eingang auf den Gehsteig. Sie rennen los, er hat sich vorher versichert, das sie keine Absätze trägt. So jagen sie den Kudamm hoch zurück in Richtung Leibnizstraße und kichern. Als sie an der Ecke Eisenzahnstraße sind, blicken sie zurück und sehen den gestikulierenden Kellner, worauf sie einen erneuten Lachanfall bekommen. Sie halten sich die Bäuche und lachen bis es wehtut.

Im Studio-Kino sah ich Zappas “200 Motels” und “Clockwork Orange”. Bei letzterem erlitt ein Freund, Connie, einen Panikanfall, den ich im Roman, als eine Drogenüberdosis schildere:

Der ausgezeichnete Film fesselt mich erneut. Ich verfolge die bösen Taten des Helden und leide mit ihm, als er in den Knast kommt. Als Alex schließlich eine Aversionen erzeugende Droge gespritzt bekommt und festgeschnallt stundenlang “horrorschaumäßige” Filme ansehen muss, fällt mir auf, dass Beaky neben mir mit schreckgeweiteten Augen auf die Leinwand starrt und seine Fingernägel in die Oberschenkel drückt. Er wirkt wie ein Spiegelbild von Alex. Ich frage ihn und erst später wird mir bewusst, dass das eine ziemlich blöde Frage war: “Bist du OK?” Statt zu antworten schüttelt er den Kopf. Ich zerre ihn aus der Stuhlreihe, wir verlassen den Saal und finden uns in einem der runden Gänge, die um die Säle herum führen. Beaky ist noch bleicher geworden und mir fällt auf, dass er Stecknadelpupillen hat.

Ich verwerfe meine erste Theorie, nach der Beaky eine Panikattacke erlitten hat. Ganz offensichtlich hat er auf dem Klo noch weitere Drogen genommen, wahrscheinlich hat er ein Opiat gespritzt. In den frühen 70er Jahren dachte man relativ schnell an Heroin, weil es in Berlin billig und leicht zu beschaffen war.

Nina Hagen scheint den Lehniner Platz auch zu mögen, nach ihrer Übersiedlung in den Westen gab sie hier ein Konzert, umsonst und draußen. Ich glaube, es müsste 1978 gewesen sein, dass ich sie dort live, mit der Nina Hagen Band, gesehen habe.

Oben: Postkarte aus den 50er Jahren. Unten: Illu zum Kapitel “Uhrwerk” aus “Xanadu ’73” von Rainer Jacob.

In den 70er und 80er Jahren besuchte ich häufig, wie alle Nachtschwärmer dieser Zeit, den “Athener Grill”. Die Berliner sprachen den Namen aus, als ob es ein Wort wäre, Athenergrill, betont auf der zweiten Silbe: A-THÉ-nergrill! Auch diesem Etablissement widme ich einen Abschnitt im Xanadu-Roman.

Beaky und ich laufen zurück in Richtung Lehniner Platz, um im Athenergrill, dem wahrscheinlich beliebtesten Selbstbedienungsrestaurant dieser Jahre, einzukehren. Ich bin dort immer wieder gewesen bis in die 90er Jahre, als ich eine Kakerlake in aller Ruhe durch die Vorspeisenvitrine laufen sah. 1973 habe ich noch Vertrauen in die Restauration und hole mir zwei von den kleinen Mimis Dönern in Pita-Brot, die damals 1.50 kosteten. Beaky isst eine quietschsüße, griechische Angelegenheit aus Joghurt und Honig, auch das bestätigt meine Idee, das er vor allem dem Heroin zugetan war. Denn alle Heroin-Junkies, die ich kennenlernte waren Süßschnäbel, wieso auch immer. Ich trinke Fanta dazu und Beaky schwarzen Kaffee, von dem er im Lauf des Abends vier oder fünf Tassen trinkt, denn wir sitzen lange im Athenergrill. Das war ja das Gute an diesem Etablissement, es schloss nie. Irgendwann gegen morgen kamen zwei mürrische Putzfrauen und vertrieben die Gäste, aber nur für eine kurze Weile, dann kehrten die üblichen Gestalten zurück und man hatte den Eindruck, sie seien nie weg gewesen.

Es muss um 1960 gewesen sein, als wir meinen Vater ins Albrecht-Achilles-Krankenhaus brachten, der sich einer Operation unterziehen musste. Die Klinik gibt es nicht mehr, heute residiert hier das Finanzamt Wilmersdorf.

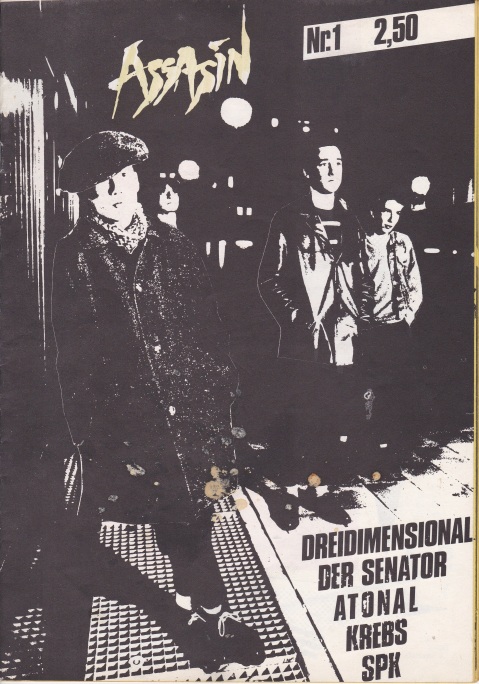

1983 fotografieren Rainer Jacob und ich die Band “Dreidimensional” am Mendelsohn-Bau für meine Zeitschrift “Assasin”. Sie kommen sogar auf das Cover des zweiten Heftes. Obwohl die Spandauer Musiker sehr jung, fast kindlich wirken, erinnern mich die Bilder regelmäßig an “Uhrwerk Orange” und den Panikanfall meines Freundes in den 70er Jahren.

Diverse Kneipen und Clubs haben den Lehniner Platz zum Anziehungspunkt für die wechselnde Klientele der Jugendgruppierungen gemacht. Mitte der 70er Jahre trafen sich die ersten Berliner Punks im PunkHouse neben dem Athener Grill, wo heute ein öder Spielsalon zum Geld verlieren einlädt.

In der ehemaligen Ladenstraße gab es Berlins einziges Rollschuh-Diner “Mendelsohns”, davor war es ein “Treibhaus”, sowie eine Version des umtriebigen Tolstefanz und dann lange, die bei Bagwan-Jüngern beliebte Disco “Far-Out”.

In den 90er Jahren war ich noch ein paar mal am Lehniner Platz. Ich besuchte eine Botho Strauss-Inszenierung in der Schaubühne. Die Gesellschaftselite, die Strauss vorführt und als langweilig und uninspiriert kritisiert, war als Inszenierung genau das: langweilig und uninspiriert. Die Zeiten, da die Schaubühne mich begeisterte schien vorbei und auch der Athener Grill wurde nie wieder mein Ziel, nachdem ich das erwähnte Krabbeltier in der Vorspeisenvitrine beobachtete.

Inmitten der Wohnanlage befinden sich Tennisplätze, auf denen Prominente, wie Erich Kästner, der in der Nähe wohnte, oder Willy Brandt, als er Regierender Bürgermeister war, spielten. 2007 musste der letzte Pächter die Plätze aufgeben, nachdem ein Investor unrealistische Summen für die Pacht verlangt hatte. Das Bauvorhaben des Investors ist dieses Jahr vom Bezirk abgelehnt worden, so dass wieder Hoffnung besteht, die charmante Sportanlage wieder nutzbar zu machen. In ebenfalls bedauerlichem Zustand ist das Postamt Nestorstraße, 1930-32 von Willy Hoffmann erbaut. Der verputzte Stahlbetonriegel in Stil der Neuen Sachlichkeit mit Bezügen zur Wohnbebauung der östlich anschließenden Cicerostraße (WOGA-Komplex), bildet den nördlichen Abschluss des Hochmeisterplatzes.

Ansonsten ist der gesamte Komplex in ausgezeichnetem Zustand, unten die Wohnanlage Cicerostraße und darunter das Apartmenthaus in der Mitte des WOGA-Komplexes.

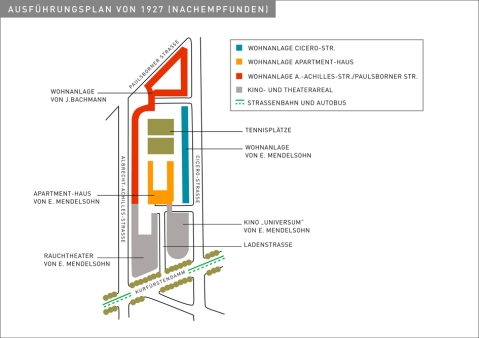

Oben: Der Ausführungsplan des Woga-Komplexes von 1927. Quelle: – Von SL1974 (S.Lucht) – von ihm selbst erstellt; Original-Ausführungsplan von 1927 ist im Besitz der Kunstbibliothek, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin; abgelichtet in Pitz, Helge: Der Mendelsohn-Bau am Lehniner Platz, Berlin 1981, S. 42., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3292680 –

Text und Fotos: Marcus Kluge (s.u.)

Von der Erstausgabe des Romans “Xanadu ’73” gibt es noch einige Restexemplare. Bestellbar bei mir, unter marcusklugeberlin@yahoo.de für 13€ inkl. Versand in Deutschland.

Familienportrait: „High Society“ / Biografie eines Berliner Hippies / 1954 – 2023

1967 wechsle ich von der Grundschule auf die Friedrich-Ebert-Oberschule und lerne Richard kennen. Bis zu seinen Tod 2023 war er mein ältester noch lebender Freund. Zusammen mit ihm schaute ich 2016 auf sein abwechslungsreiches Leben zurück. Er wollte ganz hoch hinaus, fiel aber mehrfach tief. Sein Leben war wie eine Achterbahnfahrt, nur länger, steiler und breiter.

1967 sehe ich die Beach Boys im Sportpalast an der Potsdamer Straße, an dessen Stelle heute der Sozialpalast steht. Es ist mein erstes Rockkonzert, ich bin zwölf. Dennis und Brian Wilson haben Übergewicht, ich auch. Ich träume davon selbst auf der Bühne zu stehen. 22 Jahre vorher fragte ein Rheinländer namens Joseph Goebbels die im Sportpalast anwesenden Deutschen, ob sie den totalen Krieg wollten und alle brüllten: “Ja.”

Foto oben: Von links Marcus, Andi, Richard 1970. Unten: Pariser Straße 15, heute übt hier ein Buchbinder sein Handwerk aus.

Zwei Jahre danach gründen meine Freunde und ich unsere erste Band. Einen Übungsraum haben wir in der Pariser Straße 15. Richards Vater hat dort einen winzigen Uhrenladen. Heute übt ein Buchbinder hier sein Handwerk aus. Über dem Laden gibt es 1970 eine Art Hochbett, dort schläft der Uhrmacher mit seiner Frau, einer Krankenschwester. Unter dem Laden ist ein Keller, dort steht unsere kleine Anlage, dort können wir spielen oder einfach nur zusammen hocken und quatschen. Wenn wir Hunger haben, macht uns Richards Mutter Schmalzstullen.

Wir spielen Blues, den Blues der 60er Jahre, wie Cream oder die frühen Pink Floyd. Richard ist unser Drummer, dünn und blass wie er ist, sieht er dem Trommler Ginger Baker ähnlich. Ich spiele Bass, ich habe einen weißen Höfner-Bass zu Geburtstag und Weihnachten bekommen. Andy ist nicht nur der Leadgitarrist, er schreibt auch die Songs und ist die treibende Kraft. Rolf, der vierte Mann, ist älter. Schon 18, während wir um die 15 sind. Rolf hat einen Bart und kann Auto fahren. Außerdem spielt er klaglos Rhythmusgitarre, während sich Andy in langen Solos verliert. Andy ist der Schönling unter uns, ein echter Mädchenschwarm, mit seinen dunklen langen Haaren sieht er ein bisschen wie Paul McCartney aus.

“Spoiled Saturn”, den Gruppennamen habe ich erfunden. Der Unglücksstern und spoiled davor hört sich irgendwie groovy und erdig an. Meist spielen wir vor Freunden und Verwandten, viel mehr gibt unsere kleine zusammengesuchte Anlage nicht her. Den Uhrmacher nervt der Krach bald und wir ziehen kurzfristig in einen Keller gegenüber, unter einer Apotheke, aber auch da fliegen wir schnell raus, zu laut!

Oben: Richard 1970, unten: Andi und Marcus 1973.

Unseren größten Auftritt tritt haben wir vor den Schülern der Otto von Guericke-Schule. Es ist ein Wandertag, im Tegeler Forst hat die Schule einen Saal gemietet. Wir borgen uns ein paar Verstärker und Boxen und rocken das Haus. Vier lange Songs haben wir, als wir damit durch sind, fangen wir nochmal von vorn an, “Live at Tegel”. Die Schülerschaft ist begeistert. Abends feiern wir unsern Erfolg im Piccola Taormina, der Mini-Pizzeria neben der Market-Boutique in der Uhlandstraße, wo man damals die schärfsten Klamotten kaufen konnte.

Die Pizzeria in der wir 1970 unser Konzert feierten gibt es heute noch.

Kurz danach wird uns die Anlage geklaut. Damit ist die Luft raus, wir haben einfach nicht die Kraft und die Geduld, noch einmal Geld zu sparen und uns gebrauchte Teile zusammen zu kaufen. Mit Andy bleibe ich eng befreundet, Richard und Rolf sehe ich eine Weile nicht wieder.

1971 beschließe ich, da mir das Gymnasium verschlossen ist, wenigstens meine Mittlere Reife zu machen. Dafür gehe ich auf die Alfred Wegener Schule im schicken Dahlem. Richard wohnt in der Nähe, Im Dol, in der Villa von Paul Hubschmid und Eva Renzi. Richard hat einen Kumpel, der viele Leute in der Theater- und Film-Branche kennt, Peter Brandes.

Peter gehörte zur Clique um den Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Nach einer handfesten Prügelei mit dem exzentrischen Schauspieler Kurt Raab, verstößt ihn Fassbinder aus seiner Umgebung. Peter hat Richard, der zuhause herausgeflogen ist, weil er nicht mehr zur Schule gehen wollte, den Job besorgt auf Haus und Garten des prominenten Paares aufzupassen, während diese in St. Tropez leben.

Daher gehe ich nach der Schule oft in die luxuriöse Villa, um Richard zu besuchen und im Pool zu schwimmen. Ich führe lange Gespräche mit ihm, nach unserem Rauswurf aus dem Gymnasium und dem Ende unseres politischen Engagements sind wir beide ziellos. Er möchte gern irgendwo dazugehören, er will von Leuten wie Hubschmid und Renzi akzeptiert werden und er träumt davon um die Welt zu reisen. Er wird sein Ziel erreichen, doch er muss einen hohen Preis dafür zahlen. Ich neige zur Verweigerung, auch mir sind Beruf und Karriere egal. Ich möchte schreiben und als Bohemien leben. Das letztere ist ziemlich einfach zu erreichen, aber bis sich für meine Schreiberei irgendjemand interessiert werden zehn lange Jahre vergehen.

Eines Tages sitzen wir mit ein paar Bekannten am Swimming-Pool, auch die fünfjährige Anouschka Renzi mit ihrer Nanny ist dabei. Außer mir haben sich alle aus der Hubschmidschen Hausbar bedient und Joints geraucht. Daher bin ich der einzige der bemerkt, wie das Kind in den Pool fällt und zu ertrinken droht. Ich springe in Jeans und T-Shirt hinterher und ziehe Anouschka an den sicheren Rand.

Richard arbeitet bei einer Tournee des Schauspielers Hannes Messemer, ein guter Mime, leider aber ein Alkoholiker. Zu Richards Pflichten gehört es, aufzupassen, dass der Star vor der Vorstellung nicht zu viel trinkt. Er lernt viel, Peter zeigt ihm wie man Licht setzt. Anschließend trampt Richard nach St. Tropez, wo sich seit den 60er Jahren die Reichen und die Schönen treffen. Er schickt mir eine Karte, er ist enttäuscht, was er dort gesucht hat, findet er nicht.

Die Postkarte aus St. Tropez.

Terry Melcher, ein Sohn von Doris Day, ist Songwriter und Musikproduzent. 1968 stellt ihm Dennis Wilson von den Beach Boys einen Musiker namens Charles Manson vor. Aber Melcher gefällt das Demo nicht das Wilson von Charles Manson aufgenommen hat. In der Folge besucht Manson Melcher mehrfach in dessen Haus 10050 Cielo Drive. Genervt zieht Melcher aus und das Haus wird an Roman Polanski und Sharon Tate vermietet. Am 8. August 1969 ermorden Mitglieder von Mansons Gefolgschaft, unter ihnen Susan Atkins, drei Freunde von Tate und einen zufälligen Zeugen. Anschließend ersticht Atkins die hochschwangere, um Gnade flehende Sharon Tate mit 16 Messerstichen. Danach schmiert sie das Wort PIG mit Tates Blut an die Hauswand.

Im provinziellen Berlin gibt es auch danach noch Beziehungen zwischen Promis wie Eva Renzi und „Hippies“ wie Richard und Peter. In St. Tropez hat sich die High Society aber bereits hermetisch vor Außenseitern abgeschlossen.

1975 wohne ich mit einer Freundin in der Joachimsthaler Straße. Richard besucht uns und schwärmt von Goa. Dort würden Hippie-Träume noch wahr und der Jet-Set schaut auch vorbei. Er will dort den Winter verbringen und uns mitnehmen. Ich kann mich mit der Idee nicht anfreunden, aber Ulrike überredet er. Beide werden viele Winter in Indien verbringen. Ulrike macht dort ein Restaurant auf, hat Erfolg, heiratet einen einheimischen Rechtsanwalt und bekommt zwei Töchter. Sie ist 2021 gestorben. Richard mietet die Villa Nunes und betreibt dort eine Pension.

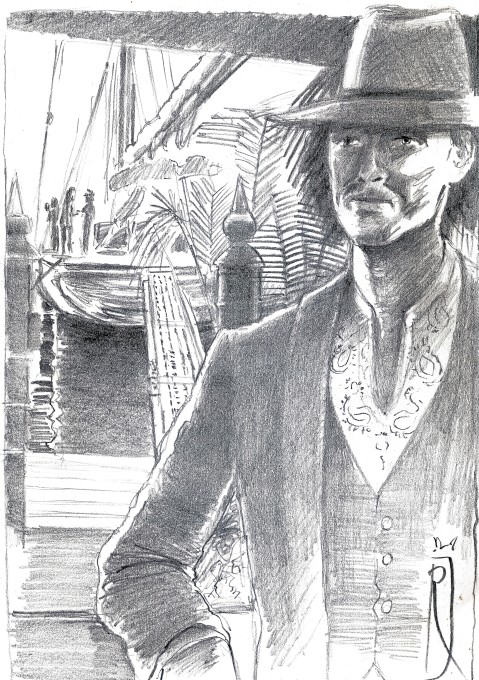

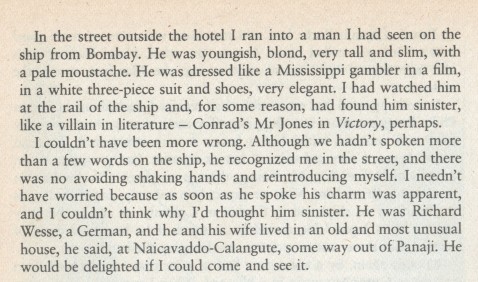

Der Reiseschriftsteller Gavin Young besucht ihn in der “Villa Nunes”, dem ehemaligen Haus eines portugiesischen Beamten von 1904. In “Slow Boats to China” findet er, das Haus hätte einen mysteriös-verwunschenes Aussehen. Richard beschreibt er als “youngish, tall, blond with a pale moustashe. He was dressed like a mississippi gambler with a three-piece-suit in a film, very elegant.” Gavin portraitiert Richard auf mehreren Seiten und zeichnet ihn auch in der Villa Nunes. Richard ist sehr stolz darauf. In Berlin schenkt er mir das Buch.

Oben: Richard mit Sohn und Freunden in Goa 1983. Unten: Gavin beschreibt sein Treffen mit Richard.

Unten: Gavin Youngs Zeichnung und Beschreibung der Villa Nunes.

Unten: Richard bei den Dreharbeiten zum Film “Jaipur Junction”.

Trotz Filmprojekten, irgendwann reicht Richard das beschauliche Hippieleben in Goa nicht mehr und er plant mit drei engen Freunden einen wirklich großen lukrativen Schmuggel durchzuziehen. Einmal richtig absahnen und sich dann mit einem kleinen Hotel zur Ruhe zu setzen. Sie kaufen eine Segelyacht, schippern nach Kerala in Südindien. Dort werden 250 Kilo bestes Haschisch im Boot versteckt. Anschließend lassen sie die Yacht per Schiffsfracht nach Kanada bringen.

Zwei Monate später sind sie in Toronto um das Geschäft über die Bühne zu bringen. Einen Vorschuss haben sie bekommen, sie wohnen in einem Luxushotel und beschließen sich die Haare schneiden zu lassen. Dazu gehen sie zum exklusiven Friseur Howard Barr, der die Rolling Stones für Videodrehs frisiert hat. Als sie sich nach der Kopfwäsche aufrichten, sehen sie sich von schwerbewaffneten Polizisten umringt.

Zum Prozess reist Richards Mutter nach Toronto, am Urteil kann sie nichts ändern. Sieben Jahre Haft, das ist mehr als er erwartet hat. Zuerst denkt er an Selbstmord, dann arrangiert er sich irgendwie. In den 70er Jahren sind kanadische Gefängnisse nicht ganz so übel, zu Weihnachten gibt es Seafood Salad. Richard schreibt mir, ihm ist wichtig, dass ich ihn auch jetzt noch akzeptiere.