Kindheitsbilder bei Onkel Hans und Tante Ida

Wenn ich mit meinem Vater Onkel Hans in seiner Neubauwohnung in der Birkenstraße besuchen fuhr, blieb meine Mutter zuhause. Obwohl ich erst fünf oder sechs Jahre alt war, registrierte ich es und war stolz darauf, zu einer Männerrunde zu gehören. Die rundliche Frau von Onkel Hans versorgte mich mit Saft und Keksen und einem Wilhelm Busch-Buch, um dann in der Küche zu verschwinden.

Der Onkel war groß, alles an ihm war groß. Seine riesigen, fleischigen Ohren beeindruckten mich als erstes, obwohl der Umstand, dass er auch zu Hause eine Seefahrermütze trug, vielleicht noch bemerkenswerter war. Mitten in Berlin, wo doch das Meer weit weg war, wirkte er wie ein gestrandetes Walross. Unter der Schirmmütze mit aufgenähtem Anker lugten, eng neben einer runden dicken Erdbeernase, spitzbübische Augen hervor. Wabbelnde Wangen rundeten das Bild im wahrsten Sinne des Wortes ab. Onkel Hans war ein Seebär, der schon im Ersten Weltkrieg in der Kaiserlichen Marine gedient hatte. Mein Vater schien ihn zu bewundern, vermutlich schon seit seiner Kindheit. Mit Kaffee und Kuchen hielten sich die beiden nicht lange auf, dann musste es Weinbrand sein. Düjardeng, wie die Berliner sagen oder vielleicht war es auch Asbach Uralt. Das Quietschen des Korkens passte zu den Busch-Illustrationen. Ich betrachtete eben, wie der Unglücksrabe Hans Huckebein nach allerhand Streichen sein Ende findet, weil er Alkohol genossen hatte. Lesen konnte ich damals sicher noch nicht, erst heute fällt mir auf wie passend der Text war: „Jetzt aber naht sich das Malheur, denn dies Getränke ist Likör.“

Ich lag wohl auf dem Teppich und als ich aufblickte schwenkte Onkel Hans den Cognacschwenker über seinem riesigen Bauch. Seine Zigarre qualmte weißgelblich, lange nicht so dunkel, wie die Schlote der Kriegsschiffe auf dem des Seestücks hinter ihm. Es war eine Reproduktion von Hans Bohrdts „Der letzte Mann“, darauf sah man einen Matrosen, verzweifelt die deutsche Kriegsfahne schwenkend, auf den wenigen Holzplanken seines Schiffes, die noch nicht untergegangen waren, in die Weite rufend. Eines von zwei sich beschießenden Schiffen näherte sich, es war nicht klar, ob es Freund oder Feind war.

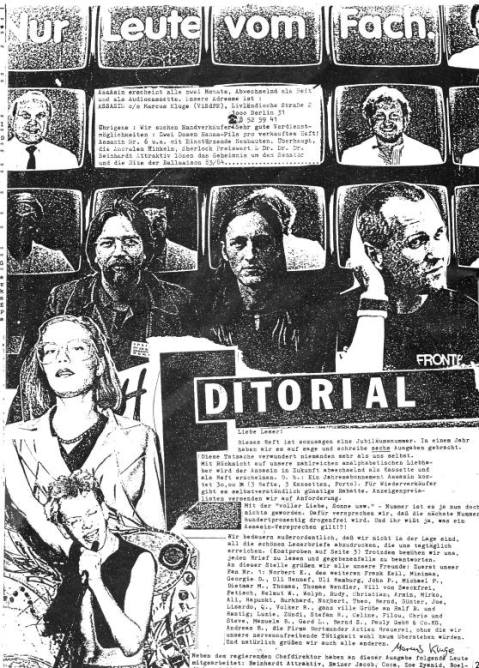

„Von Tirpitz“, ein Name wie ein Pistolenschuss, den trompetete Onkel Hans durch den Qualm seiner Handelsgold-Zigarre. Ich hatte jetzt den Stapel Groschenromane mit „SOS, Schicksale deutscher Schiffe“ entdeckt und die Titelbilder nahmen mich ganz gefangen. Später habe ich solche auch bei meinem Vater gefunden und den spannend geschriebenen Lesestoff verschlungen. Das es Nazi-Propaganda war, verstand ich damals noch nicht. Im gleichen Verlag, dem Pabel-Moewig Verlag, erschien bis 2013 auch der „Landser“, eine kriegsverherrlichende Heftromanreihe.

Der Altmännergeruch von Onkel Hans vermischte sich mit dem Zigarrennebel um mich herum, und als ich das Strickzeug seiner Frau in einer Kiste entdeckte, erschien es mir mörderischer als die Erzählungen von der Seefahrt, da der arme Hans Huckebein sich darin verstrickte, zufällig ausrutschte und vom Alkohol beschwingt, im Hochgefühl zu Grunde ging, ein Unglücksrabe eben.

Onkel Hans war mir nicht ganz geheuer. Und als ich älter wurde erschien mir die ganze Männerkumpanei zunehmend seltsam. Mann warf mit kraftvollen Begriffen nur so um sich: „dolles Ding“, „Bruttoregistertonnen“ oder „Kaventsmänner“. Gerade der „kleine Mann” bewundert doch immer das Mächtige. Kapitäne, Maschinen oder Kanonen, die bis hinter den Horizont schießen können. Gerissene Haudegen, die dem Schicksal eins auswischten, wie der Kapitän zur See, Hans Langsdorff, der mit der Admiral Graf Spee auf Kaperfahrt ging und zum Schluss das Schiff in Montevideo versenkte. Kaperfahrt? Früh hatte ich den Verdacht hier wurden augenzwinkernd, Piraten bewundert. Erst sehr viel später wurde ich durch eine Ausstellung im Maritime Museum in Greenwich aufgeklärt wie viele Piraten, Privateers, Buccaneers and Corsairs auf See unterwegs waren, alle räuberten und zahlten doch brav ihre Steuern. Also waren die Staaten kriminell? Freibeuter gab es wenige, die handelten meist mit Menschen, Sklaven, sie waren ganz unromantische Halsabschneider. Und die gesuchten, legendären Schätze gab es nie wirklich, da die Mannschaft auf direkte Ausbezahlung nach jeder Kaperfahrt bestand. Es wusste doch niemand, wie lange er lebte, in diesem kriegerischen Geschäft. In Kingstown, Jamaica, war zeitweise mehr Gold im Umlauf als im damaligen London. Also waren viele auf See nicht nur Glücksritter, sie entschieden sich dazu Verbrechern mit Verbrechen zu begegnen.

Die sentimentalen Geschichten vom Mann und dem gnadenlosen Meer verklärten die Räubereien und täuschten auch mich. Ich war damals noch jung und naiv, aber irgendein Glöckchen läutete in mir, den Erwachsenen nicht jedes Seemannsgarn zu glauben. Alle erzählten Märchen, sie erzählten sie sich gegenseitig, man machte sich etwas vor.

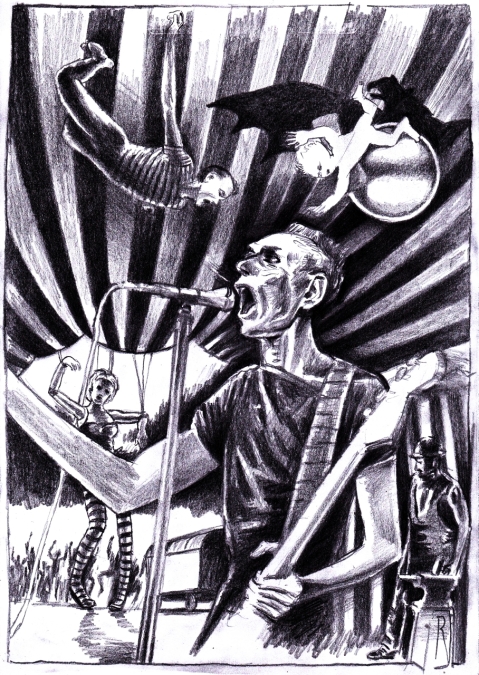

„Mein lieber Herr Gesangsverein, das war ein Stahlgewitter.“ Onkel Hans schob seinen kugelrunden Körper aufgeregt hin und her, wie der Äquator ging das Hosenbund um seinen Globus. Der Cognac im Glas schwankte wie ein Seemann auf den Planken eines Riesenpottes bei rollender Dünung. Unsympathisch war er mir nicht, mit seinen wabbelnden Wangen sah er aus wie Kapitän Blaubär und blau war er ja auch, nach all dem Düjardeng. Er warf mit Kraftausdrücke um sich, wie ein gigantisches Schlachtschiff, das aus allen Rohren feuert. Doch die echten Projektile trafen damals wirklich auf Metall und echte Menschen und die verreckten dann elendig und wurden noch im Wasser von auslaufendem, brennendem Öl gegrillt, aber warum sie das alles taten, wurde mir damals nicht klar. Seemannsgarn war das ja gar nicht, was der Seebär erzählte, sondern tödliche Realität. „Befehl ist Befehl und Schnaps ist Schnaps.“ Vor mir knarzte das Leder von Onkel Hans dicken Schnürstiefeln.

Ganz anders ging es zu bei Hannchen, Tante Ida und Margit, die wohnten in der Nähe vom Dennewitz-Platz, dritter Hinterhof, zweite Etage, in einer für Berlin so typischen Mietskaserne, mit ihren bis zu sieben Hinterhöfen. Im Treppenaufgang roch es nach Kellermief und feuchtem Holz. Die Wohnung war ein Frauenrevier, Hannelore war wohl die uneheliche Tochter von Ida, die, bevor Idas Verlobter in den Ersten Weltkrieg zog, gezeugt wurde. So genau sagte man mir das nicht, weil ich ja noch sehr klein war. Hier wohnten Opfer des Krieges, durch Tante Idas Schicksal wurde mir das klar. Sie hatte die Nachricht vom grausamen Tod ihres Mannes im Ersten Weltkrieg nicht verkraftet und blieb einfach im Bett. Da thronte sie nun mit verkümmerter Beinmuskulatur. Sie musste von der Familie überall herumgetragen werden und war umgeben von alten Bildern, tanzende Nymphen und anderem sentimentalen Kitsch. Doch ein bestimmtes Bild beeindruckte mich sehr. Ein Mädchen, allein im Ruderboot, verzweifelnd gegen die stürmischen Wellen ankämpfend. Sie hatte Panik in den Augen, ihren nassen Tod konnte man schon erahnen. Es war ein düsteres aufwühlendes Bild. Das war die junge Ida, so sah sie sich selbst, vergeblich ankämpfend gegen den Sturm. Ich mochte sie gleich, sie hatte etwas sehr warmherziges, gutmütiges und sicher einen tiefen Schock erlitten, als man ihr die Nachricht vom gefallenen Mann überbrachte. Als zu Beginn des Ersten Weltkrieges alle jubelten und die Gewehrläufe mit Blumenbündchen geschmückt wurden, dachte man da nur an das Abenteuer, Reisen in Ferne Länder und keiner an einen möglichen Tod? Angeblich war man Naturgewalten ausgeliefert. In Wirklichkeit waren es die Befehle eines deutschen Kaisers. Nicht Naturgewalt oder Gott wollten Krieg. Auch wenn der Kaiser sich darauf berief. Tante Idas lange graue Zöpfe verliehen ihr etwas Jugendliches. Das Bettzeug war teilweise geklöppelt, ansonsten war das Bett ein mächtiges Möbel, das den Raum beherrschte und durch die hohen geöffneten Flügeltüren nahm sie am Leben teil. Eigentlich spielte sich das ganze Familienleben um sie herum ab. Später tanzte ich mit Margit Twist und Rock ’n‘ Roll im Nebenzimmer, man spielte Elvis Presley und Bill Haley. Ida schaute zu und freute sich, wie die jungen Leute feierten. Es gab Lufthansacocktails. Knabberzeug und Salzstangen wurden auf einem zierlichen Nierentischchen angeboten.

Alfred Peter Friedrich von Tirpitz

Alfred Peter Friedrich von Tirpitz

Später erinnerte ich mich an „Die Ruderin“. Allein im Boot, dieses Motiv führt uns unsere Einsamkeit vor Augen, ausgeliefert einer entmutigenden Gleichgültigkeit der Natur gegenüber dem Menschen. Das riesige Meer verändert sich nicht, das korrespondiert mit dem Thema der Rettung durch die Gesellschaft, auch wenn wir keinen Sinn in den rohen Naturgewalten erkennen können, schafft sich der Mensch selbst seine geistige Kompensation. Er gestaltet sich ein Bild von Kameradschaft und Zusammenarbeit, von Gesellschaft. Auch wenn wir ausgeschlossen scheinen und ohne Bedeutung im Kosmos, wollen Menschen etwas, das ihnen Bedeutung verleiht. Man redet von Tragik um die höheren Kräfte nicht benennen zu müssen. Matrosen, mit der Propaganda von Feindschaft indoktriniert, durch billige Reproduktionen von Gemälden, die der Kaiser, gnädigst in Auftrag gegeben hatte. Man entscheidet sich ja nicht dafür, man wird eingezogen, man ist ja nur ein klitzekleines Rädchen im Getriebe einer anonymen Maschinerie. Eiserne Maschinenmenschen in einer mechanischen Zeit, aufgezogen und angetrieben von zackig gebellten Befehlen. Tante Ida hatte ein zu weiches Herz für diese Zeit, doch auch bei ihr hing ein mechanisches Ungetüm, eine große Uhr mit Pendel und zu jeder vollen Stunde wurden Gespräche durch das laute Schlagen des Glockenspiels zum Schweigen gebracht, man musste die einzelnen Stunden einfach mitzählen. Danach lauschte man noch in die unverhoffte Stille und dann erst nahm man das ebenfalls laute Ticken des Uhrwerks um so deutlicher wahr. Schicksalhaft, anscheinend unbeeinflussbar wirken beide Bilder nach, das hilflose Mädchen und der rufende Matrose. Von meiner „kleinen Oma Jacob“ gibt es noch eine frühe Tonbandaufnahme, auf der sie mit schon zitteriger Stimme „Die Uhr“ singend vorträgt. Ja, damals war „Time is on my side“ noch nicht denkbar, damals, war das alles neu und merkwürdig für mich, als kleiner Junge, doch meine Begeisterung für das Meer und den unendlichen Horizont hat sich nie in Bruttoregistertonnen ausdrücken lassen, ich male das Meer immer ohne Boote, ganz einfach, endlos, zeitlos.