Illustrierte Lesung: „Passbilder“ – Ein Jahrhundert Berlin in Wort und Bild

Im Periplaneta Literaturcafé* am 15. April um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Autor und Blogger Marcus Kluge liest aus seinen autobiografischen Romanen und Familiengeschichten. Er schlägt einen Bogen zwischen dem Jahr 1910, in dem seine Großmutter nach Berlin kam, um als Hausmädchen zu arbeiten, und der heutigen Hauptstadt der Berliner Republik. Ihn interessiert das Leben der einfachen Leute und wie die große Politik Einfluss auf sie nimmt.

Im seinem ersten Roman, „Xanadu ’73 – Liebe, Rausch und Rock’n’Roll“, schildert er den West-Berliner Underground der 70er Jahre. Der zweite Roman, „Ein Hügel voller Narren“, führt den Leser ins von Hausbesetzungen polarisierte Berlin des Jahres 1981.

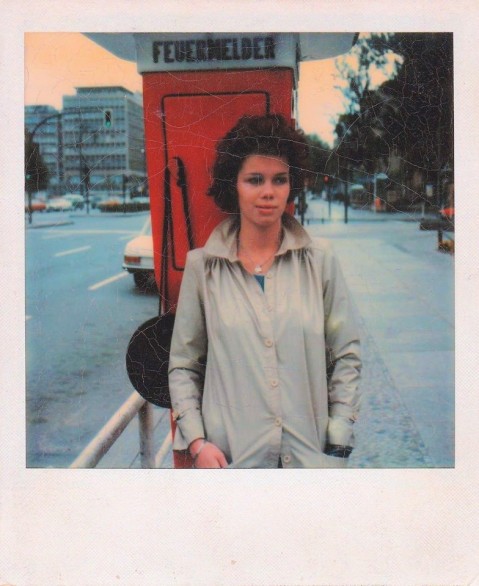

Der Illustrator und Artdirector Rainer Jacob zeigt zur Lesung historische Fotos und eigene Zeichnungen.

– Es begann zu Ostern im Jahr 2013. Das Wetter war schlecht und ich hatte einen seltenen Anfall von Langeweile. Einer Eingebung folgend ging ich in den Keller und holte einen Karton mit alten Fotos und Papieren hoch. Ich versenkte mich in die Geschichte meiner Familie und war fasziniert.

Meine Mutter hatte mir viel erzählt, andere Verwandte auch, doch die „Aktenlage” gab einiges her, über das nie gesprochen wurde.

Die Fotos, die einen Zeitraum von 1910 bis heute abdecken, halfen auch oft meiner Erinnerung auf die Sprünge. Ich schreibe nicht als Journalist oder als Familienchronist, eher als Geschichtenerzähler. Sicher ist auch etwas Sehnsucht nach dem alten Berlin beteiligt, in dem natürlich nicht alles besser war. Doch heute, 2016, ist auch die letzte Brache bebaut, jeder Kiez mit einer auswechselbaren Mall versorgt und jeder Freiraum zum Zwecke des Gelderwerbs vernichtet. Es fehlt mir mein altes Berlin, heute mehr denn je. – M.K.

Blog: https://marcuskluge.wordpress.com/

* Periplaneta Literaturcafé, Bornholmer Straße 81a, 10439 Berlin

Tel.: 03044673433 Internet: http://www.periplaneta.com/about/cafe/

–

Berlinische Leben – “Ein Hügel voller Narren” / Roman von Marcus Kluge mit Illustrationen von Rainer Jacob / West-Berlin Herbst 1981

– Der Text ist aktualisiert und ihr findet die Links zu 15 Kapiteln. Zwei stehen noch aus, dann ist auch dieser Roman fertig.-

– Der Text ist aktualisiert und ihr findet die Links zu 15 Kapiteln. Zwei stehen noch aus, dann ist auch dieser Roman fertig.-

Schon bevor ich “Xanadu ’73” abgeschlossen hatte, begann ich über eine Fortsetzung nachzudenken. Mitte Juli 2014 begann ich “Ein Hügel voller Narren” zu schreiben. Wie in Xanadu steht erneut eine “Schelmen-Figur” im Zentrum und erneut ist es ein ehemaliger Schulfreund, jemand der wie Beaky nie richtig erwachsen geworden ist. Anders ist, dass Roberto unbedingt sozial aufsteigen will. Er will die kleine Welt seiner Herkunft, den winzigen Fotoladen seines Vaters in der Pfalzburger Straße, hinter sich lassen und ein Mitglied des internationalen Jetsets werden. Ein paar Stufen hat er genommen, er hat sich mit dem Schauspieler und Playboy Alex Legrand und dessen Freundin Baby Sommer angefreundet. Er hat im Hippie-Paradies Goa eine Pension aufgebaut und dort auch prominente Gäste gehabt. Aber eben bevor ihn der Leser kennenlernt, hat er einen Rückschlag erlitten. Er hat hoch gepokert, in dem er 250 Kilo Haschisch nach Kanada geschmuggelt hat und er ist erwischt worden. Zwei Jahre war er in Kanada im Knast.

Am 22. September 1981 treffe ich den Rückkehrer im Café Mitropa, es ist der Tag an dem Klaus-Jürgen Rattay stirbt. Auf der Straße geraten wir in bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen und müssen vor der wildgewordenen Polizei flüchten. Roberto erkennt seine Heimatstadt kaum wieder.

Doch das ist nicht sein einziges Problem, Gangster sind hinter ihm her, sie wollen Geld zurück, das er mit seinem missglückten Schmuggel verloren hat. Als ich Roberto bei mir wohnen lasse, gerate auch ich in den Strudel einer atemberaubenden Geschichte mit überraschenden Wendungen, die bis zum Widerstand gegen das Nazi-Regime während des 2. Weltkriegs zurückführt. Daneben erkunden wir das legendäre Nachtleben, besuchen Klubs wie das SO 36 und die Music-Hall. Wir erleben Bands, zum Beispiel die “Einstürzenden Neubauten” und die “Goldenen Vampire” und treffen originelle Zeitgenossen.

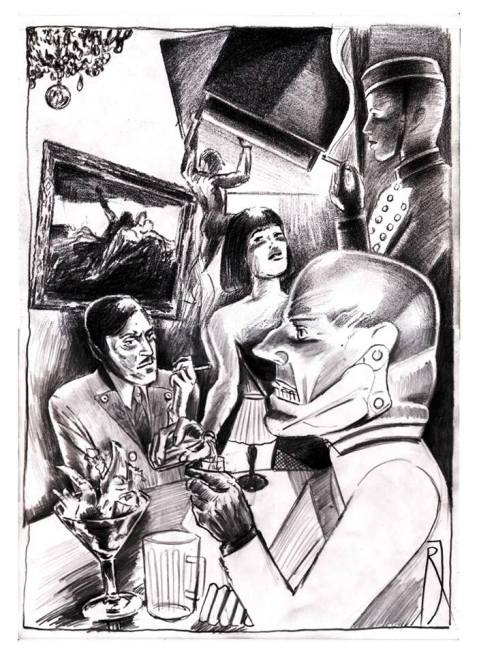

“Ein Hügel voller Narren” ist eine spannende Kriminalerzählung vor dem Panorama von Hausbesetzerbewegung und Punkszene im West-Berlin des Jahres 1981. Weitere Themen sind Liebe, Freundschaft und der Beruf des Schriftstellers. Besonders interessiert mich die Generation, der in den 50ern Jahren Geborenen. Die Eltern sind oft noch vom Krieg traumatisiert, aber es wird nie darüber gesprochen. Wir, ihre Kinder, begreifen nur langsam, dass eine Aufarbeitung der kollektiven Schuld nie stattgefunden. Das Dritte Reich wurde nur verdrängt und alte Nazis konnten weiter Karriere machen. Der Roman ist der zweite Band meiner West-Berlin-Trilogie. Jedes Kapitel wird mit einer Bleistiftzeichnung von Rainer Jacob illustriert.

Bisher erschienen sind diese Kapitel:

Kapitel 1: http://wp.me/p3UMZB-PT

Kapitel 2: http://wp.me/p3UMZB-QA

Kapitel 3: http://wp.me/p3UMZB-R1

Kapitel 4: http://wp.me/p3UMZB-RT

Kapitel 5: http://wp.me/p3UMZB-Sl

Kapitel 6: http://wp.me/p3UMZB-T5

Kapitel 7: http://wp.me/p3UMZB-Ux

Kapitel 8: http://wp.me/p3UMZB-VH

Kapitel 9: http://wp.me/p3UMZB-Xg

Kapitel 10: http://wp.me/p3UMZB-YI

Kapitel 11: http://wp.me/p3UMZB-11h

Kapitel 12: http://wp.me/p3UMZB-13k

Kapitel 13: http://wp.me/p3UMZB-18U

Kapitel 14: http://wp.me/p3UMZB-1d8

Kapitel 15: http://wp.me/p3UMZB-1mv

Schnelle Schuhe – „Landei, aufgeschlagen.“ / von Cordula Lippke / aus der Reihe: Punk in West-Berlin Teil 4

Meinen kleinen Rückblick zum 2. Geburtstag des Blogs, beende ich mit einer Zeitreise ins Jahr 1977, als sich im Punk House am Lehniner Platz die West-Berliner Punkszene konstituierte. Meiner Freundin Cordula Lippke bin ich für diese unterhaltsam-authentische Zeitstudie sehr dankbar, zumal ich selbst erst später in diese Szene kam. Ich lernte Cordula beim Zensor kennen, für den sie arbeitete und dadurch quasi automatisch die West-Berliner Musiker und hier gastierende Künstler kennenlernte. Zu gern würde ich deshalb eine Fortsetzung von Cordulas Text lesen und ich weiß, dass es vielen Lesern ebenso geht. Sie wird auch kommen, die Fortsetzung, da bin ich sicher. Aber wie ich gestern feststellte, manches kann man nicht erzwingen: “You Can’t Hurry Love” und auch das Schöpferische ist eigensinnig, es kommt wenn es da ist. Aber erst einmal: Vorhang auf für einen Besuch im West-Berlin der 70er Jahre. M.K.

Für meinen Sohn, der gerade 19 ist und seine Jugend an der XBox verschwendet.

1977 kam ich nach Berlin um Kunst zu studieren, eigentlich: Visuelle Kommunikation, der eben erst eingerichtete FB 4 der Hochschule der Künste (die seit 2002 Universität der Künste heißt). Meine Eltern hatten es für mich vorbereitet. Ich war schon zur Aufnahmeprüfung nach Berlin gereist, aus Bad Gandersheim, wo ich gerade mein Abitur bestanden und bei der Zeugnisausgabefeier meinen ersten Vollrausch erlebt hatte.

Berlin war mein Sehnsuchtsort aus vielen Gründen. Auch dieses Lied, das ich aus einem alten deutschen Spielfilm kannte, schwingt da mit:

“Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin … Da

gehörst du hin”* [„Der eiserne Gustav“ 1958].

Kurz zuvor war ich noch Bowie Fan gewesen. Bowie hatte mir zuerst meine Schwester im gemeinsamen Kinderzimmer vorgespielt: “There’s a starman waiting in the sky …” Das hatten wir 1972 im Chor gesungen.

1971 besuchten wir als Familie Berlin. Wir waren mit dem Flugzeug in Tempelhof gelandet, im Zoo und in Ost-Berlin gewesen und konnten einem Selbstmörder beim Nichtspringen vom Europa-Center zuschauen.

Ich hatte die Nase voll von den irritierten Blicken der Kleinstädter und Kurgäste, wenn meine roten oder blauschwarzen Haare, meine schrille selbstgeschneiderte Kleidung (eine Hommage an meine Oma Alwine, die immer alles selbst genäht hatte), ihr Weltbild störten. Im Frühjahr hatte ich die Aufnahmeprüfung an der HdK bestanden und war zum Studienbeginn mit Sack und Pack nach Berlin gezogen.

September 1977. In der Hochschule der Künste, im Konzertsaal, spielte Iggy Pop – das war mir wichtig! Er war ein Freund von David Bowie (wie wenig ich davon wusste, dass die Beiden kurz zuvor in Berlin gelebt hatten, wurde mir erst in diesem Jahr, 2014, in der grossen Bowie-Ausstellung bewusst). Ich bin allein zum Konzert gegangen, kannte ja noch Keinen in der großen Stadt, die ja noch eine halbe Stadt war und doch die größte Westdeutschlands, strictly West-Berlin.

Meine erste eigene Wohnung war eine recht teure möblierte Ein-Zimmer-Butze mit Aussenklo und ohne Bad in Neukölln (U-Bahnhof Grenzallee). Das war damals verbreitet in West-Berlin. Ich hatte mich bald daran gewöhnt ins Stadtbad zu gehen, um in einer der Kabinen ein Wannenbad zu nehmen. War auch gar nicht teuer.

Ja, ich war froh, von meiner Familie weg zu sein. “Das Dasein ist okay, aber Wegsein ist okayer!”, singt Funny van Dannen heute in mein Ohr. Die Familie hatte sich bald nach meinem Weggang aufgelöst (hinterrücks).

Bei mir in Berlin war Ausgehen angesagt, das war ja in Bad Gandersheim so gut wie unmöglich gewesen. Ich liess mich hierhin und dorthin treiben, was die Stadtmagazine eben so ankündigten (die taz war noch nicht gegründet, das zitty gerade erst) – ein Landei von 19 Jahren, auf der Suche nach dem Glück – und lernte viele seltsame Menschen kennen. Heute staune ich, dass mir trotz meiner grenzenlosen Naivität und Unerfahrenheit nicht mehr passiert ist als dieser Typ, den ich eigentlich meinen ersten Freund nennen müsste, wenn es nicht so peinlich wäre. Er hieß Harald und war heroin-abhängig, was mich als Fan von “The Velvet Underground” wahrscheinlich eher neugierig als vorsichtig machte, hatte ich doch bisher nur in Songtexten von dieser Droge gehört. Und das war Kunst, oder? Meine Drogen waren (und sind) Kaffee und Zigaretten. Selbst vom Alkohol wurde mir eher noch übel. Dieser Typ also hatte wunderbare lange blonde Locken und einen niedlichen süddeutschen Akzent. Die Hippiediskotheken, in die er mich ausführte, waren nicht ganz mein Geschmack. Ich hatte schon im Radio Punkmusik gehört (Niedersachsen war Einzugsgebiet vom BFBS, British Forces Broadcasting Service, wo auch John Peel sendete).

Eine neue Bekanntschaft empfand mein geringschätziges Naserümpfen über die üblichen Kneipen als Herausforderung und zeigte mir den neuesten Schuppen am Lehniner Platz: das Punk House. Von diesem Tag an war ich dort Stammgast, fuhr jeden Abend (das Nachtleben begann damals noch vor Mitternacht) mit dem 29er Bus vom Hermannplatz den Kudamm rauf. Ich hatte meine neue Heimat und viele Freunde gefunden, die zusammen mit mir das Punk-Sein in Deutschland gerade erst entwickelten. So kam es mir vor. Das war mein Ding. “Don’t know what I want but I know how to get it”. Jeder konnte so sein wie er wollte. Keine Vorschriften, keine Vorurteile. Nur Hippie durfte man nicht sein. Klar, dass ich mich von Harald trennen musste. Zum Abschied klaute er mir die paar Wertgegenstände, die mein möbliertes Zimmer hergab. Schmerzlich vermisste ich nur die Spiegelreflexkamera. Ich hatte meine erste Großstadtlektion gelernt, seitdem war ich Heroin-Usern gegenüber misstrauisch. Eine neue Kamera sollte ich erst drei Jahre später wieder bekommen, als mein irischer Freund mir eine aus einem Fotogeschäft klaute.

Aber das alles war jetzt nicht wichtig. Genauso wenig wie mein Studium. Das Nachtleben hatte mich voll im Griff und es war absolut erfüllend. “The Talking Heads” und viele andere Bands spielten live im Punk House, wo die Bühne nur ein abgeteiltes Stück Tanzfläche war, Auge in Auge mit den Fans, manche Musiker blieben hinterher noch ein Weilchen da. Wildes Pogo tanzen, sich vor Begeisterung gegenseitig mit Bier überschütten und ab und zu am Flipper austoben, solche Sachen waren jetzt wichtig. Ich lernte dort Nina Hagen kennen und schüttelte Rio Reiser die Hand.

Wie lange gab es das Punk House? Ich weiss es nicht. [Wolfgang Müller in „Subkultur Westberlin 1979-1989“ erzählt davon: „Im Sommer 1977 eröffnet das Funkhouse am Kurfürstendamm. Westberlin – Funky Town? Ein kapitaler Flop. Das Lokal läuft schlecht. Der Inhaber erkennt die Zeichen der Zeit. Eine kleine Buchstabenauswechslung hat große Folgen: Aus dem Funkhouse wird das Punkhouse. Und dieses Punkhouse entwickelt sich nun zum ersten Treffpunkt einer gerade erst im Entstehen begriffenen Westberliner Punkszene.“ ] Wenn ich die Vielfalt der Erlebnisse und der Konzerte dort addiere, komme ich auf gefühlte zehn Jahre. Es war aber wohl nur etwas mehr als ein Jahr.

Das Silvester zum Jahr 1978 erlebte ich schon mit meiner ersten Band, “DinA4”, die Mädchenband ohne Auftritte, aber mit Proberaum, den uns Blixa Bargeld in einem Keller in der Sponholzstrasse, Friedenau, besorgt hatte. Wir hatten uns im Punk House an der Theke kennengelernt und zusammengetan, Birgit, Barbara, Gudrun und ich. Wir entschieden uns für unsere Instrumente nach Gutdünken und Laune, denn Können war kein Kriterium. Silvester feierten wir in Gudruns Schöneberger Wohnung mit vielen Freunden und einem genialen Buffet voller Speisen, die mit Lebensmittelfarbe ihren ursprünglichen Charakter verlieren sollten: grüne Buletten, blauer Vanillepudding, sowas alles. Dazu mein erster LSD-Trip, eher unspektakulär.

Für mich war und ist Silvester allein schon ein Trip und dieses Feuerwerk über dem Wartburgplatz war einfach großartig. Ein paar Hippies waren auch da (aus Flensburg und Köln oder so), sie waren Musiker und hatten uns damit Einiges voraus. Sie waren okay, obwohl wir uns als Punks gern von den Hippies abgrenzten. Sie verhalfen uns später, als “Din A Testbild”, immerhin zum ersten richtigen Auftritt: 13. August 1978, Mauergeburtstag. Süße sechzehn Jahre Mauer wurden mit einer Torte gefeiert, die die

Berliner Punkband “PVC” von der Bühne herunter verteilte. Lecker! Ich glaube, es war schon eine gewisse Dankbarkeit für diesen Schutzwall vorhanden, der uns das besondere, zulagengeförderte, wehrdienstbefreite, West-Berliner Punkleben ermöglichte.

Beim Mauerfestival 1978 lernten wir die Düsseldorfer/Solinger Szene kennen. Musiker übernachteten bei uns und diese neuen Verbindungen brachten schöne Transitreisen mit sich. Wir spielten und tanzten im Ratinger Hof und in Hamburg. Ich erinnere mich heute nicht gut an die Einzelheiten. Liebesdinge spielten eine Rolle, Drogen natürlich und das, was wir definitiv nicht Rock’n’Roll nannten.

Zu der Zeit war ich bereits länger beim Plattenladen Zensor quasi “angestellt” um die Buchhaltung zu machen. Das brachte es mit sich, dass ich in Berlin alle Konzerte, die mich irgendwie interessierten, umsonst besuchen konnte. Ich bin gerade dabei eine Liste zu erstellen und die Länge, die Menge haut mich selbst um. Da wundert es mich nicht mehr, dass ich bald mein Studium geschmisssen habe. Das Leben war doch zu schön. Ich wollte es mir nicht von obskuren Aufgaben verderben lassen, die keinen Spaß machten und deren Sinn ich nicht erkennen konnte. Inzwischen wohnte ich auch in der Wartburgstrasse (Schöneberg), Parterre. Die Küche war schwarz lackiert, das Schlafzimmer bonbonfarben und das Wohnzimmer grün und blau, wie ich es heute noch schön finde. Der Vermieter regte sich fürchterlich auf und schrieb Briefe an meine Eltern und meine Hochschule. Das amüsierte mich. Es gab ein Klo in der Wohnung! Zum Baden ins Stadtbad gehen war kein Problem. Ein Problem war der Kohleofen, der sich meinen Heizkünsten fast immer verweigerte. Als ich, zu Silvester 1978/79, vom Weihnachtsbesuch bei der Familie in Westdeutschland zurückkam, hatte ich Glatteis im Flur. Es war der legendäre Schneewinter, (in Schneewehen steckengebliebene Züge, ausgefallene Heizung, Fahrgäste, die miteinander die letzten Rotweinreserven teilten). Ich kroch mit dicken Wollpullovern unter die Bettdecke. Die Silvesterparty im Übungsraum konnte ich eh nicht mehr erreichen. Am nächsten Tag erfuhr ich, wer alles in welche Ecke gekotzt hatte.

Der Zensor war ganz in der Nähe, Belziger Str. 23. Burkhardt freute sich, dass ich mich mit seiner elenden Zettelwirtschaft und den Anforderungen des Steuerberaters beschäftigen wollte. Ich wollte einfach nur ein bisschen Geld verdienen und mochte es, zwischen den Schallplatten (hatte doch selbst schon eine ansehnliche Sammlung zu Hause in den Obstkisten) und ihren Liebhabern zu arbeiten. Die vorderen Ladenräume gehörten dem Blue Moon, einem Rockabilly-Klamottenladen.

– wird fortgesetzt –

*”Du bist verrückt

Mein Kind

Du musst nach Berlin!

Wo die Verrückten sind

Da gehörst du hin!

Du bist verrückt

Mein Kind

Du musst nach Plötzensee.

Wo die Verrückten sind

Am grünen Strand der Spree!”

Berliner Volkslied. Die Melodie ist ein Marsch aus der selten gespielten und ersten abendfüllenden Operette “Fatinitza” (1876) von Franz von Suppé. Der Marsch ist im Libretto nicht textiert, die Worte hat der Berliner Volksmund hinzugefügt.

“Schnelle Schuhe” – Punk-Seite aktualisiert

Auch der vierte Teil der Serie “Landei, aufgeschlagen” von Cordula Lippke ist bei den Lesern sehr erfolgreich gewesen und wird fortgesetzt. Auch dieser Beitrag ist jetzt über die Punk-Seite “Schnelle Schuhe”, oben links im Kopf des Blogs zu erreichen.

Oder gleich hier:

Rätsel – Auflösung und Gewinner

Es war wohl doch ziemlich schwierig, trotzdem haben vier Einsender alle sechs Personen richtig ermittelt und sich für die Gewinne qualifiziert. Erstmal die richtigen Antworten:

Das Berliner Original mit dem Hang zu Kümmel und Butterstulle ist natürlich der Eckensteher Nante.

http://de.wikipedia.org/wiki/Eckensteher_Nante

–

Die Malerin, die selbst einen berühmten Maler zum Sohn hatte, ist Suzanne Valadon. Ihr Sohn Maurice Utrillo, aber der war ja nicht gefragt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Valadon

–

Der frühreife und früh verstorbene Dichter ist Arthur Rimbaud.

http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud

4: John Cage gilt mit seinen mehr als 250 Kompositionen als einer einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts.

http://de.wikipedia.org/wiki/John_Cage

–

Die Skandal erregende Tänzerin ist Valeska Gert. Der Wunsch in einem roten Sarg beerdigt zu werden, konnte ihr nicht erfüllt werden. Stattdessen umhüllten ihre Anhänger den schwarzen Sarg mit einem rotem Tuch.

http://de.wikipedia.org/wiki/Valeska_Gert

–

Die gesuchte “godmother of punk” ist Patti Smith. Der Fotograf, mit dem sie zusammen war: Robert Mapplethorpe.

http://en.wikipedia.org/wiki/Patti_Smith

Das wertvolle Mini-Album von den “Goldenen Vampiren” hat

Jeanette Chong gewonnen.

Die Doppel-LP der Band Mutter geht an:

Andrea Zimmermann.

Außerdem richtig waren die Einsendungen von:

Hcl Bazic

und Gabriele Fester.

Illustration oben: Selbstbildnis von Suzanne Valadon 1898.

Schnelle Schuhe – „Landei, aufgeschlagen.“ / von Cordula Lippke / aus der Reihe: Punk in West-Berlin Teil 4

Für meinen Sohn, der gerade 19 ist und seine Jugend an der XBox verschwendet.

1977 kam ich nach Berlin um Kunst zu studieren, eigentlich: Visuelle Kommunikation, der eben erst eingerichtete FB 4 der Hochschule der Künste (die seit 2002 Universität der Künste heißt). Meine Eltern hatten es für mich vorbereitet. Ich war schon zur Aufnahmeprüfung nach Berlin gereist, aus Bad Gandersheim, wo ich gerade mein Abitur bestanden und bei der Zeugnisausgabefeier meinen ersten Vollrausch erlebt hatte.

Berlin war mein Sehnsuchtsort aus vielen Gründen. Auch dieses Lied, das ich aus einem alten deutschen Spielfilm kannte, schwingt da mit:

“Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin … Da

gehörst du hin”* [„Der eiserne Gustav“ 1958].

Kurz zuvor war ich noch Bowie Fan gewesen. Bowie hatte mir zuerst meine Schwester im gemeinsamen Kinderzimmer vorgespielt: “There’s a starman waiting in the sky …” Das hatten wir 1972 im Chor gesungen.

1971 besuchten wir als Familie Berlin. Wir waren mit dem Flugzeug in Tempelhof gelandet, im Zoo und in Ost-Berlin gewesen und konnten einem Selbstmörder beim Nichtspringen vom Europa-Center zuschauen.

Ich hatte die Nase voll von den irritierten Blicken der Kleinstädter und Kurgäste, wenn meine roten oder blauschwarzen Haare, meine schrille selbstgeschneiderte Kleidung (eine Hommage an meine Oma Alwine, die immer alles selbst genäht hatte), ihr Weltbild störten. Im Frühjahr hatte ich die Aufnahmeprüfung an der HdK bestanden und war zum Studienbeginn mit Sack und Pack nach Berlin gezogen.

September 1977. In der Hochschule der Künste, im Konzertsaal, spielte Iggy Pop – das war mir wichtig! Er war ein Freund von David Bowie (wie wenig ich davon wusste, dass die Beiden kurz zuvor in Berlin gelebt hatten, wurde mir erst in diesem Jahr, 2014, in der grossen Bowie-Ausstellung bewusst). Ich bin allein zum Konzert gegangen, kannte ja noch Keinen in der großen Stadt, die ja noch eine halbe Stadt war und doch die größte Westdeutschlands, strictly West-Berlin.

Meine erste eigene Wohnung war eine recht teure möblierte Ein-Zimmer-Butze mit Aussenklo und ohne Bad in Neukölln (U-Bahnhof Grenzallee). Das war damals verbreitet in West-Berlin. Ich hatte mich bald daran gewöhnt ins Stadtbad zu gehen, um in einer der Kabinen ein Wannenbad zu nehmen. War auch gar nicht teuer.

Ja, ich war froh, von meiner Familie weg zu sein. “Das Dasein ist okay, aber Wegsein ist okayer!”, singt Funny van Dannen heute in mein Ohr. Die Familie hatte sich bald nach meinem Weggang aufgelöst (hinterrücks).

Bei mir in Berlin war Ausgehen angesagt, das war ja in Bad Gandersheim so gut wie unmöglich gewesen. Ich liess mich hierhin und dorthin treiben, was die Stadtmagazine eben so ankündigten (die taz war noch nicht gegründet, das zitty gerade erst) – ein Landei von 19 Jahren, auf der Suche nach dem Glück – und lernte viele seltsame Menschen kennen. Heute staune ich, dass mir trotz meiner grenzenlosen Naivität und Unerfahrenheit nicht mehr passiert ist als dieser Typ, den ich eigentlich meinen ersten Freund nennen müsste, wenn es nicht so peinlich wäre. Er hieß Harald und war heroin-abhängig, was mich als Fan von “The Velvet Underground” wahrscheinlich eher neugierig als vorsichtig machte, hatte ich doch bisher nur in Songtexten von dieser Droge gehört. Und das war Kunst, oder? Meine Drogen waren (und sind) Kaffee und Zigaretten. Selbst vom Alkohol wurde mir eher noch übel. Dieser Typ also hatte wunderbare lange blonde Locken und einen niedlichen süddeutschen Akzent. Die Hippiediskotheken, in die er mich ausführte, waren nicht ganz mein Geschmack. Ich hatte schon im Radio Punkmusik gehört (Niedersachsen war Einzugsgebiet vom BFBS, British Forces Broadcasting Service, wo auch John Peel sendete).

Eine neue Bekanntschaft empfand mein geringschätziges Naserümpfen über die üblichen Kneipen als Herausforderung und zeigte mir den neuesten Schuppen am Lehniner Platz: das Punk House. Von diesem Tag an war ich dort Stammgast, fuhr jeden Abend (das Nachtleben begann damals noch vor Mitternacht) mit dem 29er Bus vom Hermannplatz den Kudamm rauf. Ich hatte meine neue Heimat und viele Freunde gefunden, die zusammen mit mir das Punk-Sein in Deutschland gerade erst entwickelten. So kam es mir vor. Das war mein Ding. “Don’t know what I want but I know how to get it”. Jeder konnte so sein wie er wollte. Keine Vorschriften, keine Vorurteile. Nur Hippie durfte man nicht sein. Klar, dass ich mich von Harald trennen musste. Zum Abschied klaute er mir die paar Wertgegenstände, die mein möbliertes Zimmer hergab. Schmerzlich vermisste ich nur die Spiegelreflexkamera. Ich hatte meine erste Großstadtlektion gelernt, seitdem war ich Heroin-Usern gegenüber misstrauisch. Eine neue Kamera sollte ich erst drei Jahre später wieder bekommen, als mein irischer Freund mir eine aus einem Fotogeschäft klaute.

Aber das alles war jetzt nicht wichtig. Genauso wenig wie mein Studium. Das Nachtleben hatte mich voll im Griff und es war absolut erfüllend. “The Talking Heads” und viele andere Bands spielten live im Punk House, wo die Bühne nur ein abgeteiltes Stück Tanzfläche war, Auge in Auge mit den Fans, manche Musiker blieben hinterher noch ein Weilchen da. Wildes Pogo tanzen, sich vor Begeisterung gegenseitig mit Bier überschütten und ab und zu am Flipper austoben, solche Sachen waren jetzt wichtig. Ich lernte dort Nina Hagen kennen und schüttelte Rio Reiser die Hand.

Wie lange gab es das Punk House? Ich weiss es nicht. [Wolfgang Müller in „Subkultur Westberlin 1979-1989“ erzählt davon: „Im Sommer 1977 eröffnet das Funkhouse am Kurfürstendamm. Westberlin – Funky Town? Ein kapitaler Flop. Das Lokal läuft schlecht. Der Inhaber erkennt die Zeichen der Zeit. Eine kleine Buchstabenauswechslung hat große Folgen: Aus dem Funkhouse wird das Punkhouse. Und dieses Punkhouse entwickelt sich nun zum ersten Treffpunkt einer gerade erst im Entstehen begriffenen Westberliner Punkszene.“ ] Wenn ich die Vielfalt der Erlebnisse und der Konzerte dort addiere, komme ich auf gefühlte zehn Jahre. Es war aber wohl nur etwas mehr als ein Jahr.

Das Silvester zum Jahr 1978 erlebte ich schon mit meiner ersten Band, “DinA4”, die Mädchenband ohne Auftritte, aber mit Proberaum, den uns Blixa Bargeld in einem Keller in der Sponholzstrasse, Friedenau, besorgt hatte. Wir hatten uns im Punk House an der Theke kennengelernt und zusammengetan, Birgit, Barbara, Gudrun und ich. Wir entschieden uns für unsere Instrumente nach Gutdünken und Laune, denn Können war kein Kriterium. Silvester feierten wir in Gudruns Schöneberger Wohnung mit vielen Freunden und einem genialen Buffet voller Speisen, die mit Lebensmittelfarbe ihren ursprünglichen Charakter verlieren sollten: grüne Buletten, blauer Vanillepudding, sowas alles. Dazu mein erster LSD-Trip, eher unspektakulär.

Für mich war und ist Silvester allein schon ein Trip und dieses Feuerwerk über dem Wartburgplatz war einfach großartig. Ein paar Hippies waren auch da (aus Flensburg und Köln oder so), sie waren Musiker und hatten uns damit Einiges voraus. Sie waren okay, obwohl wir uns als Punks gern von den Hippies abgrenzten. Sie verhalfen uns später, als “Din A Testbild”, immerhin zum ersten richtigen Auftritt: 13. August 1978, Mauergeburtstag. Süße sechzehn Jahre Mauer wurden mit einer Torte gefeiert, die die

Berliner Punkband “PVC” von der Bühne herunter verteilte. Lecker! Ich glaube, es war schon eine gewisse Dankbarkeit für diesen Schutzwall vorhanden, der uns das besondere, zulagengeförderte, wehrdienstbefreite, West-Berliner Punkleben ermöglichte.

Beim Mauerfestival 1978 lernten wir die Düsseldorfer/Solinger Szene kennen. Musiker übernachteten bei uns und diese neuen Verbindungen brachten schöne Transitreisen mit sich. Wir spielten und tanzten im Ratinger Hof und in Hamburg. Ich erinnere mich heute nicht gut an die Einzelheiten. Liebesdinge spielten eine Rolle, Drogen natürlich und das, was wir definitiv nicht Rock’n’Roll nannten.

Zu der Zeit war ich bereits länger beim Plattenladen Zensor quasi “angestellt” um die Buchhaltung zu machen. Das brachte es mit sich, dass ich in Berlin alle Konzerte, die mich irgendwie interessierten, umsonst besuchen konnte. Ich bin gerade dabei eine Liste zu erstellen und die Länge, die Menge haut mich selbst um. Da wundert es mich nicht mehr, dass ich bald mein Studium geschmisssen habe. Das Leben war doch zu schön. Ich wollte es mir nicht von obskuren Aufgaben verderben lassen, die keinen Spaß machten und deren Sinn ich nicht erkennen konnte. Inzwischen wohnte ich auch in der Wartburgstrasse (Schöneberg), Parterre. Die Küche war schwarz lackiert, das Schlafzimmer bonbonfarben und das Wohnzimmer grün und blau, wie ich es heute noch schön finde. Der Vermieter regte sich fürchterlich auf und schrieb Briefe an meine Eltern und meine Hochschule. Das amüsierte mich. Es gab ein Klo in der Wohnung! Zum Baden ins Stadtbad gehen war kein Problem. Ein Problem war der Kohleofen, der sich meinen Heizkünsten fast immer verweigerte. Als ich, zu Silvester 1978/79, vom Weihnachtsbesuch bei der Familie in Westdeutschland zurückkam, hatte ich Glatteis im Flur. Es war der legendäre Schneewinter, (in Schneewehen steckengebliebene Züge, ausgefallene Heizung, Fahrgäste, die miteinander die letzten Rotweinreserven teilten). Ich kroch mit dicken Wollpullovern unter die Bettdecke. Die Silvesterparty im Übungsraum konnte ich eh nicht mehr erreichen. Am nächsten Tag erfuhr ich, wer alles in welche Ecke gekotzt hatte.

Der Zensor war ganz in der Nähe, Belziger Str. 23. Burkhardt freute sich, dass ich mich mit seiner elenden Zettelwirtschaft und den Anforderungen des Steuerberaters beschäftigen wollte. Ich wollte einfach nur ein bisschen Geld verdienen und mochte es, zwischen den Schallplatten (hatte doch selbst schon eine ansehnliche Sammlung zu Hause in den Obstkisten) und ihren Liebhabern zu arbeiten. Die vorderen Ladenräume gehörten dem Blue Moon, einem Rockabilly-Klamottenladen.

– wird fortgesetzt –

*”Du bist verrückt

Mein Kind

Du musst nach Berlin!

Wo die Verrückten sind

Da gehörst du hin!

Du bist verrückt

Mein Kind

Du musst nach Plötzensee.

Wo die Verrückten sind

Am grünen Strand der Spree!”

Berliner Volkslied. Die Melodie ist ein Marsch aus der selten gespielten und ersten abendfüllenden Operette “Fatinitza” (1876) von Franz von Suppé. Der Marsch ist im Libretto nicht textiert, die Worte hat der Berliner Volksmund hinzugefügt.

Berlinische Leben – “Hinter der grünen Tür” / Ein Hügel voller Narren Kapitel Fünf / von Marcus Kluge / Oktober 1981

Roberto hatte noch etwas Schwierigkeiten mit dem Bentley. Die Renn-Grün lackierte Limousine war zwar eine Augenweide, doch die Gangschaltung war hakelig und ohne Servolenkung war das Einparken Maßarbeit. Aber sein Chef schien darüber hinwegzusehen, überhaupt war der Antiquitätenhändler ein leutseliger Typ:

“Sehen sie dort, Roberto, die nächste Auffahrt müssen sie nehmen. Das ist das Lager der grenzüberschreitenden Okkassionen.” Er gab eine Art Glucksen von sich. Roberto war zunächst als Fahrer bei ihm beschäftigt, aber es sollte “mehr” werden und das “mehr” würde lukrativ sein.

Roberto und sein Chef betraten ein marodes Fabrikgebäude. Ihr eigener Aufzug stand in Kontrast zu dem alten Bauwerk. Roberto trug ein schickes weißes Rüschenhemd und sein Chef ein marineblaues Klubsacco. Der ältere Herr mit dem Bäuchlein hatte ein Tuch von Hermes um den Hals und er stützte sich auf einen Gehstock mit Silberknauf.

Sie fuhren im Lastenaufzug in den vierten Stock und betraten, durch eine grün gestrichene Stahltür, eine Fabriketage, die vollgestopft mit Antiquitäten war. Die unterschiedlichsten Gegenstände waren hier versammelt, Schränke, Sitzmöbel, Lampen, Emailleschilder und Gemälde machten das Gros aus. Es waren sogar einige Altarbilder und Kreuze dabei. An jedem Stück hing eine diskrete Karte mit einer Datierung, einer Nummer und einer Summe, für die man das Teil erwerben konnte. Roberto fragte neugierig: “Wo kommen die Sachen denn her?”

Sein Chef hatte nur darauf gewartet ein Stichwort zu bekommen und begann zu referieren: “Das sind alles Stücke von unseren Brüdern und Schwestern aus der DDR. Genauer gesagt von meinem alten Kollegen Schelm, der damit Valuta für den Realsozialismus eintreibt.”

Roberto unterbrach ihn: “Ich habe mal gehört, das gar keine Antiquitäten aus der DDR ausgeführt werden dürfen?”

“Licet iovi non licet bovi, sagten die Lateiner zurecht. Also was dem Jupiter erlaubt ist, darf der Ochse noch lange nicht. Will sagen, die Bonzen dürfen das, gemeines Volk natürlich nicht. Und das Angebot hier ist zwar alles andere als offiziell, aber es ist von ganz oben abgesegnet, eben weil unsere Brüder und Schwestern so chronisch pleite sich, was Valuta angeht. Die DDR muss ja gewisse Dinge auf dem Weltmarkt oder beim Klassenfeind kaufen. Bestimmte Rohstoffe, hochwertige Technik, die sie selbst nicht hinkriegen, oder ganz schlicht Rohkaffee. Die hätten doch sehr schnell eine révolte ihres geliebten Proletariats am Hals, wenn sie ihr Volk auf Kaffee-Entzug setzen würden. Um diese Preziosen zu bezahlen brauchen sie Valuta, harte Devisen. Ihre blauen Karl Marx Portraits sind ja wertlos und deshalb bringen einmal in der Woche Lastwagen diese antiquités zum umrubeln nach West-Berlin.”

Roberto kapierte schnell: “Also sie verkaufen ihr Tafelsilber in der selbständigen politischen Einheit Westberlin.”, wobei er die offizielle Floskel der Ost-Medien für West-Berlin benutzte.

“Genau, Roberto, das Tafelsilber. Wobei so ein 18 Millionen Volk eine Menge Besteck hat. Alles was aus Nachlässen und bei politischen Gegnern abfällt, ganz zu schweigen von den Kirchen und den Archiven der Museen, ist alles volkseigen, ha ha. Aber nun lassen sie uns arbeiten.”

Roberto holte einen Notizblock und Stift hervor und begann die Nummern aufzuschreiben, die sein Chef ihm diktierte. Dann verschwand der Ältere in einem Büro, wo das Geschäftliche abgewickelt wurde. Anschließend musste Roberto einige Gemälde in den Bentley bringen, sein Chef selbst trug eine “Anna selbdritt”, ein Altarbild, das die heilige Anna, ihre Tochter Maria und ein grinsendes Jesuskindlein zeigte, in das er sich verguckt hatte: “Frühes 16. Jahrhundert, das gibt richtig Penunze!” Offensichtlich schätzte er nicht nur die künstlerische Darstellung, sondern auch den schnöden Mammon, den er damit verdienen würde. Der Rest des Einkaufs, die Möbel und die großformatigen Bilder würden direkt in die Schlüterstraße geliefert werden, es war eben ein Geschäft unter Freunden, das nach Treu und Glauben abgewickelt wurde. Roberto lernte auch, diese Fabriketage stand nicht etwa jedem West-Berliner Händler offen, sondern nur einem kleinen Kreis von Eingeschworenen. Den es sollte auf keinen Fall publik werden, wie die DDR hier ihre Devisenbeschaffung betrieb. So wurde Roberto auch ein Schwur abgenommen, über das was er hinter der grünen Tür gesehen hatte, Stillschweigen zu bewahren.

Im Gegensatz zu mir war Roberto, trotz seines Veilchens, bester Laune: “Ich habe einen tollen neuen Job. Antiquitäten im grenzüberschreitenden Verkehr. Da ist richtig Knete drin.”

Ich war immer noch etwas verwirrt und ängstlich nach meinem Panikanfall am Nachmittag. Mich nicht mehr auf den eigenen Beinen halten zu können, stellte eine beunruhigende, neue Dimension dar und ich befürchtete eine weitere Verschlimmerung. Trotzdem freute ich mich über mein erfolgreiches Bewerbungsgespräch: “Ich habe auch einen neuen Job, ich schreibe als Copywriter für eine Werbeagentur. Über Filme! Ich hoffe nur, ich begreife noch, was mein neuer Chef Rittlin mit knackig meint. Aber sag mal grenzüberschreitend, das hört sich nach Schmuggel an. Vielleicht solltest du die Finger von solchen Geschichten lassen, du bist doch auf Bewährung, oder?”

“Nee, ist alles amtlich, pass auf. Ich hab doch da diesen Antiquitätenhändler kennengelernt, toller Typ, schon älter, war früher Agent. Der kennt aus seiner Agentenzeit einen “Schelm-Dombrowski” oder so. Der ist jetzt ein hohes Tier in der DDR und für Devisenbeschaffung zuständig. Schelm-Dombrowski verscherbelt wertvolles Zeug an meinen Chef im Westen, der es hier in seiner Galerie in der Schlüterstraße teuer verkaufen kann und alle verdienen klotzig dabei.”

Bei Agent und Schlüterstraße kam mir ein Verdacht: “Sag mal, heißt der Typ etwa Puvogel?”

“Ja, genau, woher weißt du das?”

Auf die Gefahr den Miesepeter zu spielen, klärte ich meinen Freund auf: “Oh je, der Mann hat eine üble Rolle beim Tod eines alten Schulfreundes gespielt. Pass bloß auf, der ist pervers, der arbeitet mit K.O.-Tropfen und allen möglichen dirty tricks.”

“Aber der ist total nett.”

Ich zeigte auf sein blaues Auge und fragte: “Wie bist du denn mit den Arabern verblieben? Müssen wir hier mit Überfällen rechnen?”

“Nee, keine Panik. Die bekommen jede Woche einen Riesen von mir, dann halten die still.”

“Viertausend Mark im Monat ist ganz schön happig.”

“Doch das klappt. 2000 bekomme ich für jeden Transport aus Ost-Berlin.”

Ich gab auf, wenn Roberto unbedingt solche Risiken eingehen wollte, konnte ich ihn nicht zur Vorsicht zwingen. Er müsste seine Erfahrungen selbst machen, auch wenn die schmerzhaft waren. Noch schmerzhafter als das blaue Auge, das er schon hatte. Doch bevor ich wieder in brütendes Nachdenken versinken konnte, schlug Roberto vor, wir sollten unsere neuen Jobs mit ein paar Bier begießen: “Sagtest du nicht, es gibt hier so einen Klub wo auch Bands spielen? Music-Cabaret, oder so?”

“Cabaret weniger, aber Music-Hall, ja. Da spielen meist schräge neue Bands. Monika Döring veranstaltet die Konzerte, die findet die tollsten Bands und holt sie hier in die Rheinstraße. Und das beste ist, sie lässt mich immer umsonst rein, weil ich ihr erzählt habe, dass ich über Musik schreibe. Keine Ahnung was da heute läuft, aber ja, da gehen wir hin.” Roberto hatte wahrscheinlich Recht und ich machte mir zuviel Gedanken. Um meine Laune zu verbessern legte ich eine Platte auf, “The Saints”. “I’m Stranded” sorgte immer für gute Stimmung bei mir. Ich holte zwei Hansa-Pils aus dem Kühlschrank, die waren zur Zeit das billigste Bier das Real führte und damit mein Hausgetränk. Eins gab ich Roberto, mit dem anderen setzte ich mich an meinen Schreibtisch, vor den dreiteiligen Spiegel, an dem ich gewöhnlich mein Make-Up machte. Ich trank erstmal einen herzhaften Schluck und goss dann eine Pfütze in meine linke Handfläche, die ich großzügig auf meinen Haarstoppeln verteilte, bis die Haare schön pieksig in die Höhe zeigten. Auch hinten mussten sie hochstehen, daher brauchte ich den dreiteiligen Klappspiegel. Abschließend schminkte ich noch die Augen mit einem Kajalstift und bewunderte zufrieden das Ergebnis. Roberto hatte sich umgezogen, nun hatte er wieder sein Marijuana-T-Shirt an, darüber eine Jacke, die er sich in Indien aus einer großen Coca-Cola-Fahne schneidern gelassen hatte. Ich komplettierte meine Garderobe mit einer neu aussehenden brauen Lederjacke, ein Fehler, denn ich später bereuen sollte.

Die Music-Hall lag am Ende Rheinstraße, kurz vor dem Walter-Schreiber-Platz. Monika saß an der Kasse, sie hatte hellblaue Strähnen in ihren kurzen blonden Haaren und ein hellblaues Stirnband gab ihr gewisse Ähnlichkeit mit einem Osterei. Monika Döring war damals eine Institution in Berlin, sie veranstaltete die besten Konzerte. Hinter ihr hing ein selbstgemalter Zettel, auf dem stand: “Die Goldenen Vampire – Eintritt 3 Mark”.

“Ist schon wieder Ostern?”, fragte ich, in dem ich auf ihre Frisur zeigte.”Verarsch mich doch, Marcus. Dabei will ich mich doch nur für euch hübsch machen.”, sie drehte ihren Kopf hin und her.

“Du siehst heute wieder absolut geil aus, Monika! Wer sind den die goldenen Vampire? Ich kenne nur einen drittklassigen italienischen Horrorfilm, der so heißt”

“Eine brilliante neue Gitarrenband um Kristof Hahn und Olaf Krämer, den Sänger. Ist ein Überraschungsgig, wir haben kaum Werbung gemacht, die drei Mark sind nur um die PA zu bezahlen.”

Kristof hatte mal auf einer Party kennengelernt, ich freute mich, das hörte sich spannend an. Natürlich kam ich umsonst rein, Roberto zahlte. Der Laden war halbvoll, fast nur Punks saßen auf den Podesten an den Wänden. Während Roberto und ich, links an der Tanzfläche vorbei, durch die ganze Kneipe zum Tresen liefen, zerschellten einige Biergläser an unserern Schuhen. Das passierte mir immer, wenn ich nicht die schwarze, sondern die braune Lederjacke anhatte, das mochten die Punks nicht, in Kleidungsvorschriften waren sie sehr streng, Robertos T-Shirt brachte ihn wohl auch in Hippie-Verdacht. Er schaute etwas irritiert, aber ich versicherte ihm, bei den auf uns geworfenen Gläsern handelte es sich um einen freundlichen Kommentar auf unsere Andersartigkeit.

Wir stellten uns an die Bar und bestellten bei Mike, dem Barkeeper, Bier. Der DJ spielte “The Passenger” von Iggy Pop, wie jeden Abend in der Hall, normalerweise kam es allerdings später, der DJ versuchte Stimmung zu machen, um wenigstens ein paar Leute auf die Tanzfläche zu bekommen. Eine hübsche Blondine in Minirock, Stiefeln und Lederjacke begann zu tanzen. Es tippte mir jemand auf die Schulter, es war der ältere Rothaarige aus dem SO 36.

“Was treibt dich her? Die Goldenen Vampire?”

Ich war es nicht gewöhnt angesprochen zu werden und hätte beinahe die Flucht ergriffen, aber die heisere Stimme war so freundlich, dass ich mir ein paar Worte abrang: “Nö, war mehr Zufall. Aber Kristof soll ein guter Gitarrist sein. Er hat auch schon mit Frieder Butzmann zusammen gespielt.”

“Ich bin übrigens Pappirossi, ich schreibe für die TAZ.”

Jetzt erst erkannte ich Pappirossi, jeder der in linken Kultur- und Sub-Kultur-Szene von West-Berlin unterwegs war, kannte den Mann mit den kupferfarbenen Haaren, oder wenigstens seine wohlwollenden, aber oft spitzfindigen Artikel: “Deine Sachen lese ich gern. Ich bin ja auch Autor. Marcus heiße ich. Marcus Kluge”

“Wo schreibste denn?”

“Na, in der Werbung und so privat. Ich würde auch gern veröffentlichen, ich weiß bloß nicht worüber ich schreiben soll.”

“Oh je, Werbung, das verdirbt dir nur den Stil!”, dann zeigte er auf die Bühne, “wieso schreibste nicht über Bands wie die hier. Sowas könnte man vielleicht. sogar in der TAZ unterbringen oder du machts einfach ein Fanzine? Du weißt doch, was ein Fanzine ist?”

Ich nickte, obwohl ich nur einen blassen Schimmer hatte, was ein Fanzine war. Genau so wenig, wie ich genau wusste, was knackig sein sollte, wusste ich nicht was ein Fanzine sein sollte, aber ich würde recherchieren und dann vielleicht ein knackiges Fanzine machen. Ich beobachtete die Blondine auf der Tanzfläche, sie schwenkte ihre Arme, wie ein Go-Go-Girl aus den 60er Jahren. Es hatte was.

Auf der Bühne bauten sich inzwischen vier finster aussehende Jungs auf. Sie hatten löcherige Jeans und alte Lederjacken an, ihre Haare verdeckten fast die Augen und zwei trugen sogar Sonnenbrillen, obwohl die Bühne nur spärlich beleuchtet war: lichtscheue Elemente. Der Sound war laut, knisternd, es erinnerte an frühe Surfmusik, MC5, sowie an Bauhaus. Das Vampirthema zogen sie auch in den Texten durch: “Eine silberne Kugel zu gut getroffen, aus und vorbei!” Eigentlich erstaunlich, dass noch keine Band außer Bauhaus so ein Vampir-Image benutzt hatte, es war doch naheliegend, bei den vielen düster klingenden Bands, die zu der Zeit auftauchten. Kristof spielte komplizierte Solos, die mich an meinen Freund Andi denken ließen. Die Punks wippten nur mit ihren Füßen, zwei, drei Leute tanzten, für Pogo eignete sich die Musik nicht. Mit gefiel es gut, ein Seitenblick auf Roberto zeigte, das er nicht so begeistert war. Unser Musikgeschmack hatte sich definitiv auseinander entwickelt.

Wir bestellten mehr Bier und Roberto zeigte mir, wie man Tequila mit Salz und Zitrone trinkt. Nach zwei Runden davon schob ich mein Bier zur Seite und beschloß langsamer zu trinken. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der Abend würde noch eine Überraschung bringen. Nach dem Gig kam Kristof an die Theke, ich lobte ihn, doch er war nicht zufrieden: “Ach nee, ich habe einiges in den Sand gesetzt. Es schmeichelt mir ja, das es dir gefallen hat. Aber sein wir mal ehrlich, wer von uns beiden ist der Bücher-Junkie und wer ist der Musiker?”, er grinste und spielte darauf an, dass ich mich mal einen Bücher-Junkie genannt hatte. Ja, das war ich wohl, wobei ich die Bücher nicht nur kaufte, sondern auch las. Roberto hatte die Spendierhosen an und so tranken wir auch mit Kristof eine Runde Tequila.

Eben stellte Roberto fest, dass der Barkeeper eine Ähnlichkeit mit dem jungen Paul McCartney hatte, als die Blondine von der Tanzfläche kam und sich direkt neben mich stellte. Unter ihrer knappen schwarzen Lederjacke blitzte ein lindgrüner BH aus durchsichtigem chiffonartigen Stoff vor. Nicht nur deshalb fand ich sie aufregend. Sie schwitzte und ich sprach sie an: “Leder ist Klasse, aber man schwitzt leicht.” Sie blickte überrascht, aber quittierte meinen nicht gerade originellen Spruch mit einem freundlichen Lächeln. Ich rechnete mir Chancen aus. Sie nahm eine Zigarette von mir und wir kamen ins Gespräch. Sie machte eine Ausbildung auf der Lette-Schule, irgendwas mit Mode. Ich stellte mich als Werbetetexter vor, der ich ja seit circa sechs Stunden war.

“Man nennt das auch Copywriter, übrigens, ich heiße Marcus, und du?”

Sie zog die Stirn in Falten, als ob sie etwas Trauriges mitzuteilen hätte: “Uschi! Ich weiß, das hört sich blöd an, aber wenn man Ursula heißt, ist Uschi schon eine Verbesserung.”

“Ursula, die Bärin. Ist doch gar nicht schlecht.”, in Gedanken probierte ich “Bärchen” aus.

“Vielleicht suche ich mir ein Pseudonym, wenn ich erst Modedesignerin bin. Etwas wie Eve Saint-Laurent oder Karla Lagerfeld.”

Roberto war verschwunden, entweder er hatte selbst jemand kennengelernt oder er hatte sich diskret zurückgezogen. Uschi und ich tranken Tequila, ich fühlte mich nicht betrunken, das Zeug war toll. Der Reißverschluss von ihrer Lederjacke war weit offen, so dass mein Blick unwillkürlich immer wieder auf ihren grünen BH fiel. “Hast du den selbst geschneidert?”, wollte ich wissen.

“Ja, toll oder? Aus einem Stoff aus den 1940er Jahren. Den Schlüpper auch.”, wobei sie ihren Minirock kurz anhob, um mir ihren grün verhüllten Unterleib zu zeigen. Uschis Körpersprache war recht eindeutig. Wir begannen nonverbal zu kommunizieren. Ich hätte nicht sagen können, wer angefangen hatte, wahrscheinlich beide gleichzeitig. Wir küssten und befingerten uns, bis ich den Vorschlag machte, zu mir zu gehen. Ziemlich angeheitert und Arm in Arm liefen wir die 1000 Meter bis zur Rheinstraße 14. Uschi hatte ihr Bier mitgenommen, ab und zu tranken wir einen Schluck, bis wir das leere Glas auf einem Schaltkasten an der Kaisereiche zurückließen. Bei mir oben angekommen zogen wir uns ohne weitere Verzögerung gegenseitig aus, wir knutschten heftig und erkundeten unsere Körper. Schließlich zog Uschi auch ihre lindgrüne Unterhose aus und machte eine einladende Geste: “Ich will das du mit mir schläfst, Marcus!”

Ich war zwar sehr erregt, doch ich musste trotzdem den Vorbehalt ansprechen, der mir durch den Kopf ging: “Was ist denn mit Verhütung?”

Uschi machte eine wegwischende Handbewegung und versicherte mir: “Mach einfach, es kann nichts passieren.”, und als ich trotzdem nicht einfach machte, ergänzte sie: “Denk nicht drüber nach, ich hab die Sache im Griff!”

Trotz des Alkohols und meiner Geilheit sah ich plötzlich eine rote Flagge vor meinem inneren Auge aufziehen. Im Bruchteil einer Sekunde wurde mir bewusst, dass hier irgendetwas Verdächtiges vor sich ging, ich wusste nicht genau was, aber ich hatte das fatale Gefühl manipuliert zu werden. Und ebenfalls in kürzester Zeit schrumpfte meine Männlichkeit auf ihr Mindestmaß und ich fühlte mich schlagartig nüchtern. Uschi war nicht erfreut. Nach einem Moment des Atemholens zündete ich eine Zigarette an, zog zweimal daran und reichte sie dann an Uschi weiter. Ich hatte das Bedürfnis, die Angelegenheit zu besprechen: “Bist du jetzt sauer auf mich?”

“Ja, irgendwie schon, ich versteh nicht wieso du mittendrin aufgehört hast?”

“Na, das ist doch klar, oder? Ich will auf keinen Fall Vater werden.”

“Ach, so schnell wird man doch nicht Vater!”

“Doch doch”, bestand ich darauf: “genau so schnell wird man Vater, nach meinem Kenntnisstand.”

Offensichtlich waren wir an diesem Punkt unterschiedlicher Meinung. Uschi stand auf, zog sich an, kritzelte ihre Telefonnummer auf einen Zettel, sagte noch, ich könne ja mal anrufen und dann war sie weg.

Den Bentley wollte Roberto am Bahnhof Zoo parken und dann mit der S-Bahn bis Friedrichstraße fahren. Die 25.- D-Mark für den Zwangsumtausch hatte ihm Puvogel in die Hand gedrückt. Am Kranzler-Eck musste Roberto bei Rot halten und die Fußgänger strömten vor ihm über den Zebrastreifen. Das schöne Herbstwetter hatte viele Touristen in die Stadt gelockt. Ein großer junger Mann fiel ihm auf, er kannte diesen Gang. Piloten- Sonnenbrille und ein hochgestellter Trenchcoat-Kragen versteckten das Gesicht, aber Gestalt und Gang sahen aus, als ob Ari eben vor ihm über die Straße gelaufen wäre, doch das war ja gar nicht möglich. Ari war tot, von einem acht Gramm schweren Vollmantel-Kegelstumpf-Geschoss, aus einer alten Walther P38, in Wien, tödlich getroffen. Das Hupen der Fahrer hinter ihm riss ihn aus seinen Gedanken, er ließ die Kupplung kommen und würgte den Bentley ab. Nun wurde das Hupen lauter und ungeduldiger. Endlich setzte sich die grüne Bentley-Limousine in Bewegung. Ari? Nein, das konnte nicht sein! Er hatte wohl ein Gespenst gesehen, eine Halluzination, dabei war er völlig nüchtern. Eine komische Sache. Er versuchte zu lachen, doch es gelang ihm nicht.

– wird fortgesetzt –

Die Illustration hat Rainer Jacob gezeichnet.

Berlinische Leben – “Deutschland Deutschland alles ist vorbei” / Ein Hügel voller Narren – Kapitel Zwei / von Marcus Kluge / 1981

Die Geschichte, die ich zu erzählen begonnen habe, ereignete sich vor rund 33 Jahren. Ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern, manche Situationen scheinen mir so frisch zu sein, als ob sie gestern erst passiert wären. Trotzdem habe ich ein Problem sie zu beschreiben. Wie kann ich die Dinge so schildern wie sie damals wirklich passiert sind und wie ich sie erlebt habe? Denn es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen mir damals und mir heute. Denn damals hatte ich keine Ahnung, was in den vor mir liegenden 33 Jahren passieren würde.

Ich hatte nicht die leiseste Ahnung….

Zum Beispiel hätte ich nie geglaubt, das 1989 die Mauer fallen würde und ein Jahr später die DDR der Bundesrepublik Deutschland beitritt.

Ich hatte keinen Schimmer davon, das ein riesiges “Internet” genanntes Netzwerk, ab den 1990er Jahren die menschliche Zivilisation völlig umkrempeln würde. Vielleicht gab es Experten, die so etwas geahnt hatten, aber ich kannte sie nicht und ich wusste nichts davon.

Es hätte mich sehr überrascht zu erfahren, dass eine rot-grüne Bundesregierung zu Beginn der Nuller-Jahre die Soziale Marktwirtschaft mit einem Gesetzeswerk namens “Agenda 2010” weitgehend abschaffen würde. Ich hätte noch nicht einmal verstanden, was Nuller-Jahre bedeutet.

Und ich hätte jede Wette gehalten, dass niemals eine protestantische, in der DDR sozialisierte Frau, als CDU-Bundeskanzlerin, neun Jahre regieren würde.

Nichts davon wusste ich, nichts konnte ich mir vorstellen.

Und dazu kommt noch, dass das Leben in West-Berlin ohnehin immer eine gewisse Vorläufigkeit hatte. Nicht nur unsere Personalausweise trugen die Bezeichnung “behelfsmäßig”, auch unsere Zukunft war vorläufig und kaum vorhersagbar, weil ja jederzeit eine politische Entwicklung über uns hinwegrollen könnte, die dem Leben in West-Berlin, wie wir es lebten, ein Ende setzen mochte. In keiner anderen Stadt der Welt wird damals “no future” soviel Wahrheit und Bedeutung gehabt haben, als in meiner Heimatstadt. Wie kann ich also das West-Berlin von 1981 so darstellen, wie ich es damals empfunden habe, so ganz ohne Zukunft? Die einzige Lösung, die mir einfällt ist, ich werde mir dieses West-Berlin so vorstellen, als ob es eine ferne Zukunft wäre, oder aber auch ein exotischer Platz, der nie existiert hat und meiner Phantasie entsprungen ist, oder als ob diese Geschichte in einem Parallel-Universum stattgefunden hat, in dem alles ein wenig anders verlaufen ist, als in meiner und ihrer Erinnerung. Das werde ich versuchen und ich schlage vor, dass sie sich mir anschließen. Nehmen wir an, wir seien Anthropologen, die eine noch unbekannte menschliche Zivilisation erforschen. Und nun folgen sie mir bitte.

Ein paar Tage, nach unserem Treffen am 22. 9. 1981 rief Roberto mich an. Er müsse mich dringend sprechen, sagte er.

“Komm doch mit ins SO 36 heute abend, das wird bestimmt sehenswert.” Ich erklärte ihm, dass da die Einstürzenden Neubauten spielten und das er die neue Welt verschlafen würde, wenn er das nicht erlebte. Roberto fragte: “Ach, der Typ mit der Ananas-Frisur und der Gummijacke. Wichser Wahrheit, oder?”

“Nicht ganz, obwohl das auch passen würde. Blixa Bargeld nennt er sich, nach dem Dadaisten Baargeld.” Klammheimlich hegte ich die Hoffnung, die Neubauten würden so richtig durchfallen mit dem Krach, den sie statt Musik veranstalteten. “Auf jeden Fall wird es spektakulär”, lockte ich Roberto. Von Bühne verstand Roberto was, er hatte eine Zeitlang beim Theater gearbeitet. Er war sogar mit dem bekannten Schauspielerpaar Alex Legrand und Baby Sommer befreundet, mit denen er mal eine Tournee gemacht hatte, wo er für Licht verantwortlich war. Ich war ziemlich gespannt auf seine Reaktion auf die “Neubauten”

Vorher war ich noch in der Hobrechtstraße verabredet, bei Stefan Brennerloh, einem Maler, den ich kannte. Ich wollte mir eins seiner Objekte ansehen. Nachdem ihm, wie praktisch jedem Berliner, mehrere Fahrräder geklaut wurden, hatte er den Rahmen seines Rennrades komplett angeschmirgelt und dann zwei Wochen im Hof stehen lassen. Bei Wind und Regen bildete sich sehr schnell Rost, “Edelrost”, wie Stefan ihn nannte. Ich spielte mit dem Gedanken mein Fahrrad, auch von ihm veredeln zu lassen. Tatsächlich sah sein Rad aus wie die letzte Gurke, er schloss es nicht mal mehr ab. Ich konnte mir nicht vorstellen mein schönes neues Kalkhoff-Rad aus der Heimstraße, derart verschandeln zu lassen. Unsere ästhetischen Vorstellungen divergierten da erheblich, wobei mir seine Bilder gut gefielen. Er malte eigentlich immer Fassaden, meist von romantischen Ruinen und das konnte er damals schon perfekt. Er war sehr zielstrebig, nicht ehrgeizig, aber er hatte ein Ziel und erreichte es. Zum Beispiel für sein richtig schwarzes Schwarz hatte er monatelang experimentiert, bis ihm die Farbe gefiel. Auch modisch hatte er ganz eigenen Vorstellungen. Am liebsten wäre Stefan mit Toga und Kurzschwert herumgelaufen, aber das war selbst für ihn zu aufwendig, also begnügte er sich mit der Uniform dieser Tage, Jeans und T-Shirt in schwarz.

Roberto hatte ich gebeten seinen hellblauen Anzug daheim zu lassen, er kam mit Marijuana-T-Shirt und Bundfaltenhose, wenigstens die war schwarz. Ich hatte eine Motorradlederjacke an und meine Haare punkig nach oben gegelt. Ich stellte die beiden vor: “Stefan der Maler und Materialforscher und das ist Roberto, mein Freund der Drogenschmuggler.”

Stefan hatte kein Interesse an Drogen, aber das Schmuggeln, besonders das Handwerkliche dabei, interessierte ihn. Roberto schilderte, wie die spezialisierten Bootsbauer in Kerala, erst das Holzboot auseinander genommen hatten und überall schwere durch leichte Bauteile ersetzten. Die zusätzlichen 250 Kilo Haschisch durften ja nicht zu sehr auffallen. Das Boot wäre auch nicht mehr seetüchtig gewesen, es wäre umgehend mit Maus und Mann untergegangen. Aber das brauchte es ja auch nicht, es wurde mit einem Frachter rund um die halbe Welt geschippert. Wir liefen den Kottbusser Damm entlang, Stefan und Roberto waren ins Gespräch vertieft, doch ich sah einige Skinheads uns entgegen kommen. Es war kurz vor der Ecke, an der freitags der Türkenmarkt beginnt. Die Glatzen waren zwar auf Kollisionskurs, trotzdem machte ich mir keine Gedanken, es waren noch Kinder., 13, 14 oder 15 Jahre alt. Als sie uns kreuzten, rempelten sie uns an, mehr passierte nicht. Erst als ich die Ecke passierte, sah ich den Pulk von älteren Skins, mindestens ein Dutzend, und ehe ich reagieren konnte, hatte ich schon den ersten Schlag ins Gesicht bekommen. Roberto und ich versuchten erstmal nur nicht zu Boden zu gehen, während Stefan einige der Glatzen freundlich begrüßte, er kannte sie. Das war Robertos und mein Glück. Die Schläger machten eine Pause, die Roberto und ich nutzen, um Reißaus zu nehmen und Stefan, der ja nicht gefährdet war, zurückzulassen. An der Skalitzer Straße blieben wir an einer Currywurst-Bude stehen und Roberto spendierte Bier.

“Ich will zurück in meine Zelle”, Roberto tastete sein Gesicht ab. “Das ging doch, da gibt es schlimmere Stories über Glatzen”, versuchte ich ihn zu beruhigen, aber auch mir war der Schreck in die Glieder gefahren und ich trank das Bier in großen Schlucken. Nach einem zweiten Bier wurde das Zittern in den Knien besser und wir liefen zum Heinrichplatz. Immer in dieser Gegend hatte ich den Eindruck, eher in einer türkischen als einer deutschen Stadt zu sein. Die meisten Geschäfte wurden von Türken geführt. Auch im SO36 genannten Kulturzentrum fanden manchmal türkische Veranstaltungen statt, heute sah es nicht danach aus.

Das SO 36 war ein langer Schlauch, der von Neonröhren grünlich hell beleuchtet war. Der Raum ähnelte einer Fabrikhalle, das einzige Mobiliar waren einige Mülleimer, in die das Publikum die leeren Bierdosen kickte. Links war ein großer Tresen, hinter dem über ein Dutzend Kühlschränke standen. Die Tresenkräfte holten nach einem nicht nachvollziehbaren Plan die Getränke aus den Schränken. Fast alle Besucher tranken Bier. Das helle Licht machte für Roberto besonders deutlich, dass anscheinend eine Umkehrung der ästhetischen Werte stattgefunden hatte. Früher achtete man darauf das das Haar saß, man beseitigte Pickel und Sonnenbräune galt als schick. Nun schien ein Wettbewerb stattzufinden, wer am abgefucktesten aussah. Besonders bei den Jungs dominierten bleiche, kränkliche Gesichter, Typen die sich Löcher in das Haar geschnitten hatten und ihre Kleidung anscheinend aus versyfften Müllcontainern gezogen hatten. Die Mädchen kombinierten diesen Look mit ausdrucksstarkem Make-Up und knalligen Haarfarben. Einige Langhaarige waren auch dabei, einer grüsste mich sogar. Er war älter als die meisten, hatte Sommersprossen, aber das Auffallenste an ihm waren seine rotlockigen Haare, die wie ein Dach sein Gesicht einrahmten. Er grinste mich freundlich an und wünschte mir mit einer heiseren Stimme: “Viel Spaß!” Ich war überrascht und brachte eben noch ein “Danke” heraus. Aus den Boxen tönten die Fehlfarben mit “Militürk”.

“Miliyet für die Sowjetunion,

in jeder Imbißstube ein Spion.

Im ZK Agent aus Türkei,

Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei.”

Roberto nickte zustimmend: “Das würde ich auch sagen, wenn ich mich hier umkucke.”

Der Auftritt der Neubauten war weniger ein Konzert, als ein Rezitationsabend mit Geräuschen, sehr lauten Geräuschen. Blixa skandierte einzelne Sätze. “Nach wie vor, nach wie vor, nach wie vor, wir sorgen für dich, wir sorgen für dich. Nach wie vor, nach wie vor.” Die Band bemühte sich dazu rhythmisch ihre Instrumente zu benutzen. Ich war mir nicht klar darüber, wieviel davon improvisiert war und wieviel sie einstudiert hatten. Das wichtigste schien der Ausdruck zu sein, alles andere war nebensächlich. Das Publikum war fasziniert, das musste ich zugeben. Einige Besucher tanzten sogar zu dem martialischen Krach. Jetzt wiederholte der Sänger immer wieder. “Der Funke springt über, der Funke springt über.” Ein kräftiger Typ, der unter dem Namen F.M. Einheit bekannt war begann mit einem Trennschleifer herumzuhantieren. Er zersägte einen Stuhl und erzeugte dabei einen effektvollen Funkenregen, schließlich malträtierte er den Bühnenrand. Der Veranstalter würde sich ärgern, dachte ich. Vielleicht war der Schaden auch schon vorher einkalkuliert worden. Mein Eindruck etwas Improvisiertes zu sehen mochte täuschen, möglicherweise sah ich eine ausgeklügelte Inszenierung, die bei jedem Auftritt die Gleiche war. Die Luft war nun zum schneiden dick, vom Rauch zahlloser Zigaretten und Joints und dem Dunst der schwitzenden Menge, die das Bier von einem flüssigen in einen gasförmigen Aggregatzustand verwandelte. In der Mitte der Tanzfläche rempelten sich die Punks an und tanzten ihren Pogo. Es funktionierte auch ohne Rock und Bluesschema. Roberto machte einen genervten Eindruck, ich hatte die vermutet das Chaos würde ihm Spaß machen, doch ich hatte mich geirrt. Auch zu mir war der Funke der Band nicht übergesprungen. Wir verständigten uns wortlos und verließen den Saal. Draußen auf der Oranienstraße saugten wir begierig die frische Nachtluft ein, und ich fühlte mich sofort besser. Roberto sah immer noch bedrückt aus. Zeit mir anzuhören, was er auf dem Herzen hatte.

“Meiner Schwester gehts nicht gut. In der Nacht, als wir uns gesehen haben, kam sie mit Unterleibsschmerzen nach Hause. Die Bullen hatten sie umgerannt und sie ist gestürzt. Ich bin mit ihr ins Krankenhaus, wir mussten ewig warten, weil die Notaufnahme voll mit Verletzten war. Es ist alles OK mit dem Kind, aber sie ist merkwürdig seitdem. Jetzt will sie das ich ausziehe, sie will allein sein. Ich versteh’s nicht, sie ist irgendwie traurig.”

Wir hatten inzwischen den U-Bahnhof am Kotti erreicht und liefen die Treppe hoch zum Bahnsteig. Roberto tat mir Leid, so kannte ich ihn gar nicht: “Dann brauchst du ‘ne Bleibe?”

“Ja, es ist ja nur für ein paar Tage. Ich will mir ‘ne Wohnung suchen, ich arbeite ja und kann eine Verdienstbescheinigung vorlegen.”

“Was macht du denn, Roberto?”

“Lach nicht, aber ich verkaufe Stoff. Ich bin Stoffdealer im Ka De We. Glücklichweise nur halbtags, der Job nervt ziemlich.”

Wir stiegen in den Zug in Richtung Ruhleben. Mit uns stiegen ein Dutzend schwarze Gestalten in das fast leere Abteil. Im grellen Licht sahen die meisten krank und unterernährt aus. Ich stellte mir vor, es wäre 1945, kurz nach dem Krieg. Die bunten Haarsträhnen, die Badges und Bemalungen der Jacken passten nicht dazu: “No Future”, “Anarchy”, “Punx not dead”. Die kranken Gestalten mit den dünnen Gliedmaßen schon.

“Also, wenn du keine großen Ansprüche hast, könntest du ein paar Nächte in meinem Büro übernachten.”

Roberto sah mich an: “Du hast ein Büro? Wozu denn?”

Als ob es selbstverständlich wäre, antwortete ich: “Zum schreiben. Ich will doch Schriftsteller werden. So kann ich morgens nach dem Kaffee zur Arbeit gehen. Na ja, es ist nicht weit, nur ein paar Schritte. Wenn du willst, komm einfach mit, ich zeig dir’s. Aber es ist wirklich primitiv. Es gibt kein Badezimmer, keine Küche und aufs Klo musst du im Treppenhaus gehen.”

“Damit hab ich keine Probleme, ich bin nicht verwöhnt.”

Wir stiegen Kurfürstenstraße aus der U-Bahn hoch und mein Blick wandte sich unwillkürlich nach rechts, wo auf der anderen Seite der Potsdamer Straße ein Blumenmeer auf dem Fußweg an den Tod von Klaus-Jürgen Rattay erinnernte. Ich machte eine fragende Kopfbewegung und Roberto war einverstanden, wir schauten uns den Ort des Gedenkens aus der Nähe an. Es war das größte Blumenmeer, das ich je gesehen hatte, teilweise waren die Blumen bereits verwelkt, andere waren frisch. Dazwischen brannten Grablichter und Kerzen, improvisierte Kreuze und Plakate lagen zwischen professionell gefertigten Kränzen mit Schleifen. Über 30 Menschen standen dabei, die meisten hatten den Kopf gesenkt, es herrschte eine gedrückte Stimmung. Ein paar Meter weiter stand ein Kamerateam, die Kamera war mit einem wuchtigen Video-Aufnahmegerät verbunden, auf einem Sticker stand: “NDR EB17”. Ein Journalist mit Nickelbrille befragte mit einem Mikrofon einen Langhaarigen. Ich kanne den Reporter aus dem Fernsehen, zufällig hatte er Rattay zwei Tage vor dessen Tod befragt, nun schien er weiter zu recherchieren, noch war der Todesfall ungeklärt, doch Politik und Polizei trugen schon jetzt moralische Schuld. Für den Journalisten würde es beruflich ein Glücksfall sein, so traurig der Anlass auch war. Ich will nicht sagen, das ich ihn beneidete, aber zumindest hatte der sein Thema gefunden, während ich noch nicht einmal wusste, worüber ich schreiben sollte? Schweigend liefen wir weiter, wir überquerten die Bülowstraße und nahmen den 48-Bus bis Kaisereiche.

Ja, ich wollte schreiben. Viele Texte nahm ich mir vor. Wütende Texte gegen das System, das mir Abi und Studium verwehrt hatte. Gegen einen lokalpolitischen Filz, der an den Bedürfnissen der Menschen, die einfach nur wohnen und arbeiten wollten, vorbei, Riesenprojekte plante, um sich selbst die Taschen zu füllen. Gegen die Fraktion der “Schultheiss-Berliner” wie ich sie nannte, die quasi-faschistisch gegen alles wütete, das anders oder ungewöhnlich war, Punks, Schwule, selbst alleinerziehende Mütter wurden beschimpft und belästigt. Auch 36 Jahre nach Ende des Dritten Reichs schien das Nazi-Gedankengut noch lebendig zu sein. Es gab eine dünne Schicht, die das Braun verdeckte, eine Konvention, sein Nazi-Gedankengut nicht öffentlich zu äußern, aber es war da und manchmal kam es zum Vorschein. Wie bei dem BVG-Busfahrer, der einfach mit seinem 18 Tonnen schweren Bus über den “Chaoten”, den “Untermenschen” Rattay, gefahren war. Oder wie zum Beispiel an Stammtischen, wo man auch hörte, wie viel faschistisches Denken noch übrig war. Das sollte mein Hauptthema sein, aber außer solchen Einschätzungen, fiel mir keine Geschichte ein, die ich darüber erzählen könnte.

Dann wollte ich Krimis schreiben, über Giftmorde und seltene Drogen, absonderliche Sexualpraktiken und perfekte Verbrechen von nie zuvor gekannter Raffinesse. Nur der Beginn wollte mir nicht gelingen. Schon am ersten Satz, der ja wie ich wusste entscheidend war, scheiterte ich.

Und schließlich wollte ich über Film, Kunst und Musik schreiben, mir fiel sehr viel ein, nur wenn ich an der Schreibmaschine saß, war mein Hirn plötzlich wie leergefegt, ich verstand es nicht. Ich probierte es mit Ritualen, mit Kaffee und auch mit Zigaretten. Nichts passierte. Einmal besorgte ich mir Speed, da schrieb ich tatsächlich mehrere Seiten voll. Nur leider war es erbärmliches Zeugs, wie ich am nächsten Morgen nüchtern feststellen sollte. Auf meinen Kontoauszügen stand “M. Weise, Autor”, nur bekam ich nie ein Honorar überwiesen. Es machte also wirklich nichts aus, mein sogenanntes Büro für ein paar Tage Roberto zur Verfügung zu stellen.

Zwischen den hell erleuchteten Schaufenstern von Schuh-Leiser versteckte sich der Eingang zum Hof der Rheinstraße 14. Hier war es dunkel, das Licht war kaputt, ich lotste Roberto in das Nebengebäude und zeigte ihm die winzige Butze. Vielleicht 20 Quadratmeter, neben einem Tisch und zwei Stühlen bildete eine alte Matratze die einzige Einrichtung.

“Und meinst du, das reicht für dich?”

“Ja, klar, hast du vielleicht noch ne Decke und ein Kissen, dann würde ich gleich hier übernachten?”, fragte er mich.

“Natürlich. Komm doch kurz mit rüber.”

Meine Wohnung war auf der anderen Seite des zweiten Stocks. Ich begann Bettwäsche und Bettzeug zusammen zu suchen, als Roberto fragte, ob er telefonieren dürfte. Ich zeigte ihm das alte schwarze Bakelit-Gerät auf dem Schreibtisch und bot ihm einen Stuhl an.

“Huhu Cora, ich bins. Ja… Mhm… Du, ich übernachte bei Marcus, hier kann ich auch ‘ne zeitlang wohnen. Ist alles OK mit dir? … Du, mach dir da keine Gedanken, es sind Pistazienschalen, nichts weiter. Nein, die wollen nichts von dir. Sag einfach, du weißt nicht wo ich bin. … Ja, Ciao, Cora.”

Es war nicht zu vermeiden, dass ich zuhörte und ich beschloss zu fragen, was mich beschäftigte. Immerhin ließ ich Roberto bei mir wohnen: “Was ist das mit den Pistazienschalen? Irgendwas ist da doch hinter, oder?”

Er blickte mich an, rieb sich das Kinn und holte dann Tabak, Blättchen und ein Piece Haschisch aus der Tasche. Er begann einen Joint zu drehen und sprach langsam und bedächtig: “Also, es gibt da Leute, die meinen, Ari würde ihnen etwas schulden. Und jetzt da Ari nicht mehr lebt, meinen sie, ich müsse für dafür gerade stehen. Das sind Araber, unangenehme Leute, aber wenn die merken, das bei mir im Moment nichts zu holen ist, werden die schon aufgeben.”

Er zündete den Joint an, nahm ein paar Züge und wollte ihn dann an mich weiterreichen. Ich lehnte ab, wie immer. Drogen bekamen mir nicht, außer ein paar Bier ab und zu, blieb ich lieber abstinent. Ich fragte ihn nach den Pistazienschalen, das war seiner Schwester wohl auch aufgefallen.

“Die Pistazien sind so eine Art Markenzeichen bei denen, die knabbern sowas ständig und verstreuen die Schalen dann, so wie Tiere ihr Revier markieren.”

“Ich kann ja verstehen, dass du deine Schwester da raushalten willst, aber woher weißt du, das die jetzt nicht hier auftauchen und die Türen eintreten?”

“Ich werde mit denen reden und ihnen meine momentane Zahlungsunfähigkeit klarmachen. Außerdem gibt es ein Jobangebot, da würde ich deutlich mehr verdienen, als im Kaufhaus des Westens. Ich kenne so einen Antiquitätenhändler, da könnte ich einsteigen. Ich versprech dir, die werden hier nicht auftauchen”

Ich war nicht begeistert, aber eine unmittelbare Gefahr bestand wohl nicht. Ich gab Roberto das Bettzeug, einen Wecker und den Zweitschlüssel für mein Büro. Dann legte ich mich hin und das Lied von den Fehlfarben kam mir in den Sinn.

“Kebabträume in der Mauerstadt,

Türk-Kültür hinter Stacheldraht.

Wir sind die Türken von morgen.

Wir sind die Türken von morgen…”

– wird fortgesetzt –

Zum vergrößern anklicken. Die Illustration hat Rainer Jacob gezeichnet:

Zum vergrößern anklicken. Die Illustration hat Rainer Jacob gezeichnet:

rainerjacob.com

Anmerkungen:

“Militürk” erschien 1980 auf der LP “Monarchie und Alltag” von Fehlfarben und wurde damit einem größeren Publikum zugänglich. Vorher war er auf einer Doppelsingle von Mittagspause. Den Text schrieb Gabi Delgado-López von der mit den Fehlfarben befreundeten Band “Deutsch-Amerikanische Freundschaft”, die den Song unter dem Titel “Kebabträume” ebenfalls veröffentlichten.

“Ein Hügel voller Narren” ist zwar von tatsächlichen Geschehnissen und realen Personen inspiriert, wie das im Grunde bei jeder Form von Literatur der Fall ist, entstanden ist jedoch eine fiktive Geschichte. Trotzdem habe ich Namen verändert, ebenso wie ich Details verschlüsselt habe, um keine Persönlichkeitsrechte zu verletzen. Auch der Erzähler “Marcus” hat zwar Ähnlichkeit mit mir, ist aber ein gänzlich erfundener Charakter, der nie gelebt hat. Das dritte Kapitel erscheint demnächst, es trägt den Titel “Der heilige Gral der Fotofreunde”.