Familienportrait – “Am Draht” / Die Legende von Xanadu Kapitel Vier / 1973

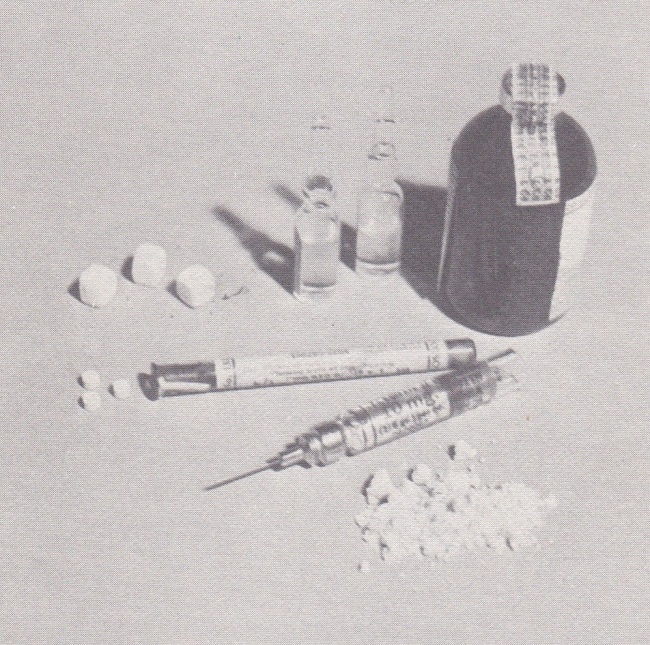

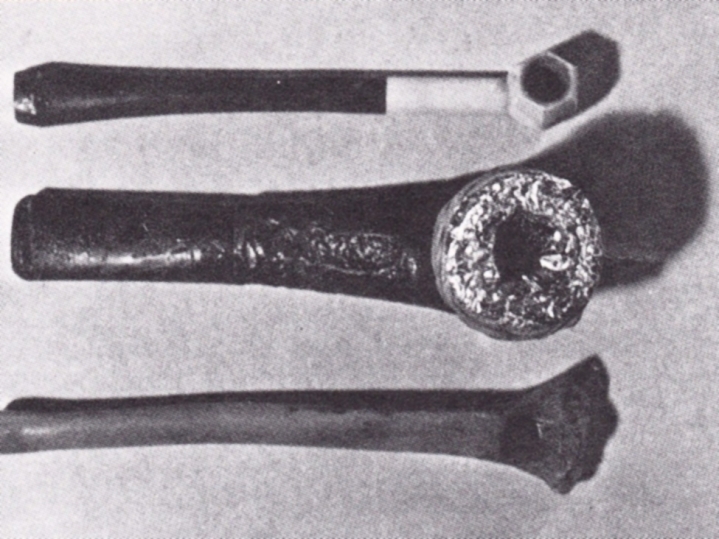

Von Anfang an war klar, wer das Zeug testen würde. Speedy, nomen est omen, ist ein durchgeknallter Ex-DDR-Bürger, der drüben im Knast saß und freigekauft wurde. Im Westen stürzt er sich in die Drogenszene, wobei er eine Vorliebe für alles was schnell macht zu haben scheint. Das Rezept hat Beakys Freund, der Doktor, von einem G.I. gekauft.

Sie brauchen ein Schlankheitsmittel aus der Apotheke, das gibt etwas Rennerei. Mehr als zwei Monatsvorräte wollen sie nicht auf einmal kaufen. In der Drogerie ist es einfacher, Beaky kauft gleich 20 Packungen von einer bestimmten blauen Stofffarbe. Er murmelt etwas von T-Shirts und Batik. In einer weiteren Drogerie kommt noch eine Art Katalysator dazu und dann können sie loslegen. Es wird natürlich kein lupenreines Amphetamin, was sie da brauen, aber eine Art Speed soll es schon sein. Es macht angeblich hammerwach, euphorisch und die Wirkung soll für mehrere Stunden anhalten.

Die Herstellung ist schwieriger als vermutet. Erst beim zweiten Versuch, nach einer knappen Woche Arbeit, gelingt es ihnen bläuliche Kristalle herzustellen. Speedy sitzt gerade auf dem Trockenen und ist mehr als motiviert das Eigengebräu zu testen. Der Doktor zerstößt die Kristalle und formt zwei lange, einladende Linien auf einem Spiegel. Er soll erstmal eine nehmen, doch er zieht sich blitzschnell gleich beide in die Nase. Nach wenigen Minuten sackt Speedys Kreislauf weg. Er wird leichenblass und der Doktor kann kaum mehr einen Puls fühlen, Speedy hat die Augen geschlossen und ist nicht mehr ansprechbar. Damit haben sie nun garnicht gerechnet, ein fataler Anfängerfehler. Der Doktor kommandiert, sie schleppen ihn ins Badezimmer und legen ihn in die Badewanne. Dort verabreichen sie ihm eine kalte Dusche und der Doc gibt ihm einige sanfte Ohrfeigen, tatsächlich hat beides eine Wirkung. Alle atmen auf und langsam bekommt Speedy wieder Farbe im Gesicht, schließlich schlägt er die Augen auf, grinst und fragt: “Habt ihr noch mehr davon?”

Im Frühjahr des Jahres 1973 sitze ich im Café Bleibtreu, es ist noch früh. Ich bin eben erst aufgestanden, noch nicht richtig wach und schwatze mit der Kellnerin. Wir reden über die Musik der 60er Jahre und fragen uns, wieso das Jahrzehnt, in dem wir leben so wenig tolle Popmusik hervorbringt. Sie kennt sich sehr gut aus und gibt ihr gesamtes Trinkgeld für Platten aus. Hanna ist nicht sehr groß, keine Twiggy, hat blonde halblange Haare und entzückende Grübchen. Sie ist eine Freundin meiner Freundin Ilona, sie kommt aus Bielefeld und studiert nicht sehr zielstrebig Psychologie. Was sie wirklich mit ihrem Leben machen will, weiß sie noch nicht. Als Kellnerin ist sie eine Idealbesetzung, sie kommt mit jedem klar. Ein Mann der auf sein Frühstück wartet reklamiert und Hanna kümmert sich um ihn. Der untersetzte Mittdreißiger lümmelt einige Meter entfernt, mit dem Rücken zur Wand in der Mitte der Bistrobank, die Arme und Beine lang ausgestreckt. Er ist offensichtlich ein aufbrausender Charakter, Hanna beruhigt ihn und bringt ihm sein Frühstück, aber es fehlt nicht viel, beinahe wäre der Kerl explodiert.

Der Herr ist etwas untersetzt, hat bereits tiefe Geheimratsecken und wirkt recht durchschnittlich. Zwei Aspekte heben ihn aus der Menge, zum einem seine hochhackigen, auf Hochglanz polierten Chelsea-Boots und seine sorgfältig manikürten Fingernägel. Während er seine Mahlzeit verputzt, liest er in einem dicken Hefter. An irgendjemand erinnernt er mich.

Ich widme mich dem Tagesspiegel, wieder einmal bestimmt die Watergate-Affäre den Auslandsteil. Richard Nixon hat seinen Kontrahenden mit Wanzen im Watergate-Hotel in Washington abhören lassen und nun gefährdet der Skandal seine Präsidentschaft. Kaum zu glauben, in Deutschland kann ich mir derartiges nicht vorstellen. Im Inland dominiert die Bayerische Landesregierung die Seiten, sie hat Verfassungsbeschwerde gegen den deutsch-deutschen Grundlagenvertrag eingelegt. Bayern, frage ich mich, gehört das überhaupt zum Inland? In diesem Moment läuft jemand am Café Bleibtreu vorbei, dessen Silhouette ich kenne. Ist das nicht Beaky? Ich besiege die vormittäglich mächtige Schwerkraft und flitze raus aus dem Lokal dem rothaarigen, ehemaligen Schulfreund hinterher. Er ist es und ich lade ihn zum Kaffee ein.

Erneut hat er sich auffallend verändert, obwohl das letzte Treffen nur ein paar Monate zurückliegt. Er ist schmaler geworden, die Wildlederjacke ist ihm zu groß und ein enggeschnürter Gürtel hält die weite Jeans. Die Hände wirken ungepflegt, er hat Nikotinflecken und er scheint an den Nägeln zu kauen. Er wirkt fahrig und seine Pupillen sind unnatürlich weit.

Ohne Punkt und Komma beginnt er sprechen, es dauert einen Moment, bis ich Anschluss bekomme und verstehe worauf er heraus will. Es ist eine Verschwörungstheorie, die er mir in seinem aufgeputschten Zustand erklären will. Sie handelt von einem “Tavistock-Institut” in England, angeblich soll es die Beatles, das Hippietum und die gesamte 68er Revolte geplant und eingefädelt haben, als Teil eines Plans zur Errichtung einer neuen Weltordnung. Danach versuchen Hochfinanz und andere Profiteure mit der Grundmethode “Permanenter Schockzustand” ein Klima von Angst und Bedrohung zu etablieren. Ölkrise, Waldsterben und Terror sollen die Menschen in Rückzug und Realitätsflucht treiben. Über ein “Unterhaltungsprogramm” könnten dann die Massenmedien die durch Ängste erzeugte Wut kanalisieren. Oh, Mann!

An diesem Punkt seiner wüsten Tirade versuche ich ihn zu unterbrechen. Das hätte ich schon früher tun sollen, aber Müdigkeit und Überraschung hatten mich scheinbar gelähmt. “Das ist starker Tobak, Beaky. Wo hast Du denn die Räuberpistole her?”

“Der Doc und ich sind doch jetzt im Speed-Geschäft. Einer unserer besten Kunden ist ein älterer Ami, der sagt, er war früher beim CIA und er hat da mitgemacht”, Beakys Monolog hat etwas am Fahrt verloren und ich bremse ihn nochmal ab: “Komm, lass uns erstmal was zu trinken bestellen.”

Ich rufe Hanna und stelle beide einander vor. Sie schütteln sich die Hände, etwas länger als es normal wäre, habe ich den Eindruck und dann verlässt uns die Kellnerin wieder um Beaky eine Cola und mir einen weiteren Kaffee zu bringen.

Ich würde das Thema gern zum Abschluss bringen, also frage ich Beaky, was den diese Verschwörung direkt mit ihm zu tun haben sollte, denn mir scheint das alles sehr global und spekulativ zu sein.

“Na ja, die Drogen. Ist dir nie aufgefallen, das plötzlich irgendwann in den 60er Jahren überall Drogen aufgetaucht sind. In den USA, in Europa, sogar in Vietnam. Das haben die gesteuert.”

“Aber wer sind denn DIE?”

“Die hinter dem Tavistock-Institut stehen, die haben dann vom Drogenhandel profitiert. Wirtschaftsbosse, Geheimdienste, was weiß ich?”

Das Speed für paranoide Empfindungen sensibel macht, ist ja nichts Neues. Und so sieht Beaky sich in diesem Moment, im Frühsommer 1973, als Marionette unheimlicher Kräfte, die ein Interesse hatten, eine ganze Generation erst in die Rebellion und dann zu den Drogen zu treiben. So wild diese Gerüchte sein mögen, vielleicht ist ein Körnchen Wahrheit in ihnen verborgen, sage ich mir. Aber etwas nicht völlig von der Hand zu weisen ist etwas anderes, als es zu glauben. Beaky jedenfalls scheint, als er mir seine wilde Theorie im Café Bleibtreu präsentiert, gläubig zu sein. So als ob es seine momentane Religion wäre. Ich hoffe, er wird möglichst bald zu etwas Vernünftigerem bekehrt werden.

Glücklicherweise haben wir das Thema nun hinter uns gelassen, doch Beakys nächster Gesprächsgegenstand begeistert mich auch nicht. Denn er erzählt mir von dem Speed-Rezept und davon, dass er fast unbegrenzt viel von dem Zeug bekommen kann. Was garnicht gut ist für den labilen Beaky, denke ich.

Obwohl ich mir zuerst vorkomme, als ob ich gegen eine Wand rede, mache ich den Versuch, ihm das Zeug auszureden. Ich erkläre ihm, es ist die Droge, die am schnellsten Körper und Geist kaputt macht. Es liegt mir fern, den Moralapostel zu geben, aber Speed nehmen ist so dumm und folgenschwer. Ich argumentiere: “dümmer und folgenschwerer als andere Drogen, mit Ausnahme von Klebstoff schnüffeln. Es ist als ob man eine 30jährige Trinkerkarriere in drei Jahren absolvieren würde.”

Ich kann mich irren, aber meine Worte scheinen auf ihn zu wirken. Während ich mit Beaky spreche beobachte den kleinen Mann mit den “Beatles-Stiefeln”. Während er liest macht sein Körper die Andeutung von Gesten und mir wird klar, dass es ein Schauspieler ist, der eine Rolle lernt. Aber welche? Und woher kenne ich den Mimen?

In diesem Moment wechselt die Musik, Hanna hat “Dr. Hook and the Medicine Show” in den Kassetten-Spieler gelegt. “Sylvias Mother” läuft, der erste Track vom ersten Album der Band mit dem Drogen-Image. Dabei schaut sie zu unserem Tisch hinüber und grinst. Ich kenne Hannas Humor und vermute in der Musikauswahl einen Kommentar auf meinen Bekannten Beaky, der heute nicht verbergen kann, dass er “high” ist. Kein böser Kommentar, eher das was englisch “tongue in cheek” heißt, also “augenzwinkernd”. Ich fange Hannas Grinsen auf und lächle zurück, auch Beaky lächelt, er mag wohl Dr. Hook, Hannas milde Ironie entgeht ihm aber, aufgeputscht wie er ist.

Um Beaky aufzuheitern frage ich ihn nach Xanadu, seinem Lieblingsthema, ob er denn jetzt bald dorthin aufbräche. Genau wie eben bei seinen Verschwörungstheorien zieht sich seine Stirn kraus und er poltert los, Xanadu gäbe es garnicht wirklich. Kublai Khan, der Enkel des Dschingis Khan, habe da zwar ein Lustschloss errichten lassen. Doch 100 Jahre danach, im 13ten Jahrhundert, hätten die Chinesen Xanadu bereits wieder zerstört und der Erde gleichgemacht. Und Marco Polo wäre auch nie dagewesen.

Ich überlege krampfhaft mit welchem Thema ich Beaky auf andere Gedanken bringen kann, der arme Kerl ist wirklich arg neben der Spur. Schliesslich habe ich eine Idee und rufe Hanna an unseren Tisch und bitte sie sich einen Moment zu setzen, das Café ist nicht voll. Ob sie Dr. Hook-Fan ist, frage ich sie. Nein, Fan ist zuviel gesagt, die Musik sei ja eher spaßig gemeint. Beaky wirft ein, das das zweite Album sowieso besser sei, “Cover of the Rolling Stone” wäre doch großartig, worauf Hanna nickt. Zwischen den beiden entspannt sich ein Gespräch und ich ziehe mich kurz auf die Toilette zurück.

Als ich zurückkomme stellen beide fest, riesige Bob Dylan Fans zu sein. Fast im Chor ergänzen sie, das das besonders für die frühen Jahre des Musikers gilt. Sie lächeln sich an. Dann frage ich sie: “Kuckt da jetzt nicht hin, aber der kleine Mann dort, ist das nicht ein Schauspieler?” Natürlich kucken beide sofort hin. Beaky schüttelt den Kopf, aber Hanna weiß was. “Ja doch, mir dämmert es.” Sie verspricht beim Abräumen auf das Manuskript zu kucken, vielleicht hilft uns das weiter.

Beaky fällt auf, dass es schon nach zwölf ist und er einen Termin hat. Sein Job, wie er sagt. Weil er auf Bewährung ist, arbeitet er für einen Antiquitätenhändler und Galeristen, als Fahrer, Lagerarbeiter und alles was so anfällt. In Wirklichkeit macht er auch kleine Deals für seinen Chef, der wie viele seiner Kollegen damals nebenbei Drogengeschäfte macht. Dafür bescheinigt dieser, dass Beaky 40 Wochenstunden bei ihm beschäftigt ist, obwohl es meist nur zwei Tage sind. Beaky muss also los, aber er nimmt sich die Zeit nach Hanna zu fragen. Ob sie einen Freund habe?

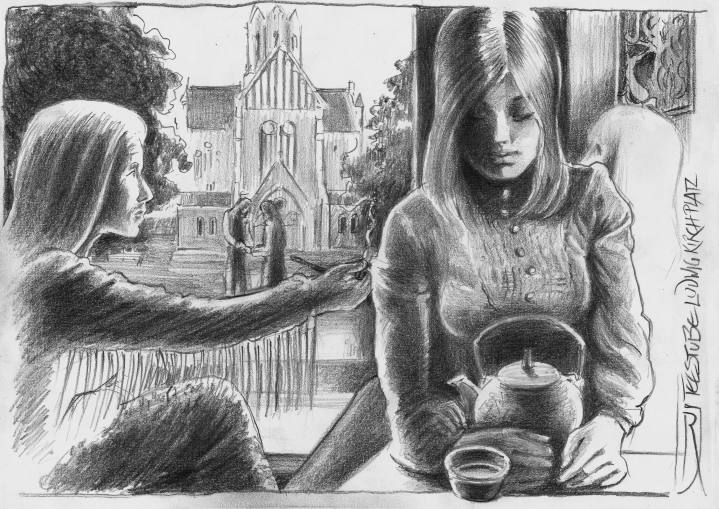

Inzwischen hat Hanna versucht dem kleinen Mann mit dem schütteren Haar seine Geheimnisse zu entlocken. Ein Titel steht auf dem Manuskript, “Welt am Draht” und noch ein Name: “Fassbinder”. Auch der Name des Schauspielers ist ihr eingefallen: “Klaus Löwitsch”. Natürlich. Wir überlegen was Fassbinder, das Film- und Theater-Wunderkind aus München da wohl wieder inszeniert. Schon damals fiel uns auf, wieviel dieser Rainer Werner Fassbinder produziert und in wie kurzer Zeit. Als ob er wüsste, dass er nicht viel Zeit haben würde.

Als ich gehe und mich von Hanna verabschiede fragt sie nach Beaky. Ob er viele Drogen nimmt. Ja schon, antworte ich, doch wenn er mal eine wirklich liebe Frau kennenlernte, könne er das überwinden. Und Hanna murmelt nachdenklich: “Eigentlich ist er ziemlich niedlich.”

Fortsetzung folgt

“Welt am Draht” ist ein zweiteiliger Fernsehfilm von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahre 1973. Die Science-Fiction Geschichte handelt von einer Welt, die sich als eine Computersimulation herausstellt. Die Hauptfigur Fred Stiller wird vom Schauspieler Klaus Löwitsch verkörpert.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=URq7m3-SOtA

„Mit seiner von einem ‚Goldmann Weltraum Taschenbuch‘ inspirierten Story nimmt Welt am Draht eine Diskussion vorweg, die erst später in vollem Umfang ausdiskutiert werden sollte. Fassbinder fragt nach grundlegenden philosophischen Konzepten des Seins, der Realitätswahrnehmung, und eben auch der Videoüberwachung. Er fragt nach dem Objektstatus von überwachten Subjekten und skizziert den Alptraum, als Individuum mit dem Glauben an seine eigene Existenz lediglich einem Trugbild zum Opfer zu fallen (sicher nicht zufällig heißt der Supercomputer des Films Simulakron). Zahlreiche aktuelle Filme nehmen diese Thematik auf, von Cronenbergs eXistenZ über Matrix von den Wachowsky Brothers (sic!) oder Dark City von Alex Proyas. Ein Rückblick auf Fassbinders Werk bringt dem Zuschauer sicherlich einige neue Erkenntnisse, denn Fassbinder inszeniert zwar möglicherweise ein wenig langsamer als genannte Kollegen, dafür allerdings auch mit ein wenig mehr Tiefgang.“

Benjamin Happel, Welt am Draht. Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter. filmzentrale.com, abgerufen am 10. Mai 2013. Zitiert nach WiKi.

Das Fersehspiel verschwindet nach der Erstsendung für Jahrzehnte im Archiv. Zur Berlinale 2010 wird eine restaurierte Fassung hergestellt. Michael Ballhaus, der Kameramann des Films, leitet die Arbeiten daran. Bereits 1999 wird der Stoff unter dem Titel “The Thirteenth Floor” neu verfilmt. In der US-amerikanisch-deutschen Produktion spielt Armin Müller-Stahl die Rolle des Helden.

-Der Regisseur, Autor und Schauspieler Rainer Werner Fassbinder stirbt im Alter von 37 Jahren am 10. Juni 1982 in München. Die Todesursache ist Herzversagen, vermutlich ausgelöst durch eine Mischung aus Überarbeitung, Kokain, Schlaftabletten und Alkohol.

-Der Schauspieler Klaus Löwisch stirbt am 3. Dezember 2002 in München an Krebs, er wurde 66 Jahre alt.

–

Die Tavistock Verschwörung:

http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Tavistock_Institute

–

Die Illustration hat Rainer Jacob gezeichnet. Das nächste Kapitel erzählt wie es mit Beaky und Hanna weitergeht. Wird Beaky seine Drogenprobleme in den Griff bekommen? Die fünfte Episode hat den Titel: “Die Einschiffung nach Kythera”: https://marcuskluge.wordpress.com/2014/06/05/familienportrait-einschiffung-nach-kythera-die-legende-von-xanadu-kapitel-funf-1973-von-marcus-kluge/

“Die Legende von Xanadu” beruht auf wahren Begebenheiten, die ich mit Erfundenem vermischt habe. Im Ergebnis ist “Die Legende von Xanadu” eine fiktive Geschichte. Um Persönlichkeitsrrechte zu schützen habe ich außerdem Namen und Details verändert.

Familienportrait – “Uhrwerk” / Die Legende von Xanadu Kapitel Drei / von Marcus Kluge / 1973

1973 lebe ich mit meiner Freundin Ilona in einer WG in der Schlüterstraße 34. Seitdem ich 1970 vom Gymnasium geflogen bin, habe ich Beaky nicht mehr gesehen. Ich habe öfter an ihn gedacht und mich gefagt, was wohl aus ihm geworden ist. Deshalb freue ich mich, als er anruft und vorschlägt mit mir ins Kino zu gehen. Ich habe “Uhrwerk Orange” von Stanley Kubrick schon gesehen, schaue ihn mir aber gern nochmal an. Beaky holt mich ab und ich bekomme einen Schreck. Er wirkt älter, deutlich älter als die 21, die er jetzt alt sein müsste. Er ist blass und seine Haare sind zwar immer noch lang, doch nicht mehr so gepflegt wie früher. Da er etwas spät ist, die Uhr zeigt schon nach drei, hetzen wir los. Wir laufen den Kudamm in Richtung Halensee hoch oder hinunter, je nach dem, die Berliner können sich in diesem Punkt nicht einigen.

Kurz hinter der Leibnizstraße stoppt mich Beaky, er will sich noch einen kleinen Joint bauen. Ohne auf die Passanten um sich herum zu achten, zieht Beaky eine Platte Haschisch aus seiner braunen Wildlederjacke. Die mit den Fransen, die ich von früher kenne, sie sieht immer noch cool aus, edelgammlig könnte man sagen. Er beißt ein kleines Piece ab, dann schiebt er das große Stück, ich schätze es wiegt 200 Gramm oder mehr, achtlos wieder weg. Nachdem er Blättchen und Tabak hervorgeholt hat, läuft er wieder los. Ich haste hinterher und beobachte wie er im Laufen, mit der Geschicklichkeit eines Taschenspielers einen kleinen Joint dreht, der wie eine normale Zigarette aussieht. Ich frage, wo er dieses Kunststück gelernt hat und er erwidert: “Im Knast”, während er mich kurz prüfend ansieht. Ich bin bestürzt und meine Miene zeigt das wohl auch.

Wir kommen im Kino Studio an, es muss das letzte Mal gewesen sein, dass ich dort war. Das Lichtspieltheater im Mendelsohnbau schließt bald danach. Heute beherbergen diese Räume die Schaubühne, das berühmte von Peter Stein geprägte Theater. Wir haben Glück, die Vorstellung hat noch nicht angefangen, es sind nur wenige Zuschauer gekommen, man noch gewartet. Als die Werbung beginnt, geht Beaky aufs Klo. Als zurück kommt, hat der Film bereits begonnen. Dann konzentrieren wir uns auf die traurige Geschichte von Alex und seinen Droogs.

Der ausgezeichnete Film fesselt mich erneut. Ich verfolge die bösen Taten des Helden und leide mit ihm, als er in den Knast kommt. Als Alex schließlich eine Aversionen erzeugende Droge gespritzt bekommt und festgeschnallt stundenlang “horrorschaumäßige” Filme ansehen muss, fällt mir auf, dass Beaky neben mir mit schreckgeweiteten Augen auf die Leinwand starrt und seine Fingernägel in die Oberschenkel drückt. Er wirkt wie ein Spiegelbild von Alex. Ich frage ihn und erst später wird mir bewusst, dass das eine ziemlich blöde Frage war: “Bist du OK?” Statt zu antworten schüttelt er den Kopf. Ich zerre ihn aus der Stuhlreihe, wir verlassen den Saal und finden uns in einem der runden Gänge, die um die Säle herum führen. Beaky ist noch bleicher geworden und mir fällt auf, dass er Stecknadelpupillen hat.

Ich verwerfe meine erste Theorie, nach der Beaky eine Panikattacke erlitten hat. Ganz offensichtlich hat er auf dem Klo noch weitere Drogen genommen, wahrscheinlich hat er ein Opiat gespritzt. In den frühen 70er Jahren dachte man relativ schnell an Heroin, weil es in Berlin billig und leicht zu beschaffen war. Außerdem hatten die meisten Angehörigen meiner Generation Heroinsüchtige in der näheren oder weiteren Bekanntschaft erlebt und man kannte die Anzeichen. Leider hatte auch fast jeder aus meinem Bekanntenkreis jemand durch Heroin verloren.

Aber Beaky? Natürlich, er hatte zwar schon früher gekifft und Trips genommen. Aber ansonsten war er ja fast sowas wie ein Gesundheits-Freak. Kein Alkohol! Kein Tabak! Und nun Heroin? Fixen? Mir fällt ein, wie er Anfang 1970 auf einem Pink Floyd Konzert im Audi Max der TU eine Handvoll mit LSD getränkte Löschpapierabschnitte eingeworfen hatte, ohne jedes Bedenken. Damals war er auf einen Horrortrip gekommen, Andi und ich mussten ihn nach Hause bringen und die Stunden abwarten, bis er wieder im Hier und Jetzt Fuß gefasst hatte. Damals hatte ich schon einmal gedacht, dass es wohl so etwas wie Dämonen geben musste, die dem introvertierten Jungen in schlimmen Stunden zusetzen würden. Doch wo kamen sie her? Seine Mutter war ein stilles Wasser, lieb und fürsorglich.

Es war wohl eher der Vater, der seine Kriegserfahrungen wie die meisten Männer in sich begrub, wo sie vor sich hin faulten, gärten und sich Wege bahnten, um nach außen zu gelangen. Das wiederum bekämpfte Beakys Vater mit Alkohol, jeden Abend in seiner Kneipe, nach einem genauen Plan. Jede Stunde nur ein Drink, diesen aber pünktlich. Was mir noch einfällt ist das Schweigen von Beakys Vater, sein Unvermögen über Gefühle zu sprechen, überhaupt über irgendetwas zu sprechen, das nichts mit Sport, Politik oder Autos zu tun hatte. Dieses Schweigen, das die Mutter nicht aushielt und das möglicherweise zum Ende der Ehe führte, als Beaky noch der kleine Frieder war und seine Mutter ihn schützen wollte, vor einem Vater, der kalt und hohl wirkte. Dieses Schweigen musste wohl Folgen gehabt haben. Schon früh, als der kleine Junge in einer besonders sensiblen Phase war, muss etwas passiert sein, das dem Kind schadete. Und später änderte sich nichts mehr daran, auch nicht das der Vater den Jungen, pünktlich wie ein Uhrwerk, jeden Sonntag abholte und mit ihm in den Zoo ging oder noch lieber ins Kino. Auch da war das Schweigen prägend für den kleinen Frieder, der später auch meist den Mund hielt. Denn das er sich mir anvertraute und solche intimen Dinge erzählte war wohl die große Ausnahme, die die Regel bestätigt.

Inzwischen habe ich den blassen Beaky in den Waschraum gebracht, ihm die Wildlederjacke ausgezogen und Wasser über seine Arme laufen lassen. Jetzt sehe ich die unverkennbaren Zeichen des Konsums von harten Drogen über die Venen. Einstiche, ganze Reihen von Einstichen, die wie Ameisenkarawanen über die Unterarme laufen und Narben und ein Abszess, der dringend versorgt werden müsste, bevor die eitrige Entzündung zu Fieber und Schüttelfrost führt.

Eine Stunde später kommen wir aus dem Kino, zurück in die Realität eines späten Frühsommernachmittags, dem eben die Sonne die letzten Strahlen des Tages schenkt. Beaky hat sich erbrochen und während wir den Rest des Filmes sehen zwei Flaschen Cola getrunken und sich erstaunlich schnell erholt. Nun gibt es ein anderes Problem, Beaky klopft auf seine Jackentaschen, er sucht aber findet nichts. “Der Haschisch ist weg.” Aus irgendeinem Grund benutzt er den Begriff gern als männliches Hauptwort. Er hat also fast ein halbes Pfund bestes marokkanisches Haschisch im Wert von über 1000.- DM verloren. Er vermutet es sei beim eiligen Jointdrehen passiert.

Wir gehen zurück auf dem Kudamm bis an die fragliche Stelle, aber dort liegt nichts. Gleich daneben klafft eine offene Baugrube, davor streiten sich ein Polizist und ein Bauarbeiter. Der Beamte bemängelt, das die Grube nicht richtig umzäunt ist und eine Beleuchtung fehle auch, inzwischen ist es ja fast dunkel geworden. Ich kann kaum glauben, was ich als dann sehe. Beaky springt plötzlich in die Grube, bückt sich, hebt etwas auf und klettert wieder heraus. Nicht nur ich, auch die beiden Kontrahenden blicken Beaky etwas ungläubig an. Beaky zieht ein Schlüsselbund aus der Tasche und erklärt so beiläufig wie möglich: “Meine Schlüssel. Muss sie vorhin verloren haben. Ein Glück, sie waren noch da.” Der Herr in der grauen Polizei-Uniform erholt sich am Schnellsten: “Da ham se aba Jlück jehabt, junger Mann.” Und er wendet sich wieder dem fahrlässigen Bauarbeiter zu. Damals wussten nur Eingeweihte, was das war, diese graugrüne zehn mal zehn Zentimeter große Platte. Jemand wird es für Müll gehalten und in die Grube gekickt haben.

Beaky und ich laufen zurück in Richtung Lehniner Platz, um im Athenergrill, dem wahrscheinlich beliebtesten Selbstbedienungsrestaurant dieser Jahre, einzukehren. Ich bin dort immer wieder gewesen bis in die 90er Jahre, als ich eine Kakerlake in aller Ruhe durch die Vorspeisenvitrine laufen sah. 1973 habe ich noch Vertrauen in die Restauration und hole mir zwei von den kleinen Mimis Dönern in Pita-Brot, die damals 1.50 kosteten. Beaky isst eine quietschsüße, griechische Angelegenheit aus Joghurt und Honig, auch das bestätigt meine Idee, das er vor allem dem Heroin zugetan war. Denn alle Heroin-Junkies, die ich kennenlernte waren Süßschnäbel, wieso auch immer. Ich trinke Fanta dazu und Beaky schwarzen Kaffee, von dem er im Lauf des Abends vier oder fünf Tassen trinkt, denn wir sitzen lange im Athenergrill. Das war ja das Gute an diesem Etablissement, es schloss nie. Irgendwann gegen morgen kamen zwei mürrische Putzfrauen und vertrieben die Gäste, aber nur für eine kurze Weile, dann kehrten die üblichen Gestalten zurück und man hatte den Eindruck, sie seien nie weg gewesen.

In dieser Nacht verpassen wir die Putzkolonne, doch es ist deutlich nach Mitternacht, als wir uns verabschieden. Die meiste Zeit hatte Beaky gesprochen, er legte wieder soetwas wie eine Beichte bei mir ab und ich hörte zu. Ich hörte gerne zu, ich mag es wenn man mir Geschichten erzählt und man sagt, ich sei ein guter Zuhörer.

Beaky begann, indem er mir von dem Einbruch in das Medikamentenlager berichtete. Wie er verhaftet wurde mit einer Tasche voll geklauter Medizin, weil ein Anwohner, ein Fleischergeselle aus Bayern, die Polizei gerufen hatte, nachdem er den Lärm der umkippenden Mülltonne gehört hatte. Beaky meinte, er hätte Glück gehabt. Er wurde als Ersttäter nach dem Jugendstrafrecht recht milde bestraft, eigentlich waren es mehr Maßnahmen als Strafen, die er über sich ergehen lassen musste.

Er schafft sogar mit zwei Jahren Verstätung die Mittlere Reife. Dann fällt er in ein metaphorisches Loch. Er hat keine Vorstellung über Beruf, Arbeit oder Karriere. Er vermeidet standhaft über solche Themen nachzudenken. Da sind die Drogen sehr hilfreich, er kifft wieder ziemlich viel, dealt auch. Den Schmerzmittelmissbrauch hat er scheinbar überwunden. Aber er kommt wieder mit dem Gesetz in Konflikt, mit einem Kilo Haschisch und 50 Gramm Heroin wird er aus dem Zug geholt. Noch einmal bekommt er Bewährung, doch die hält nicht lange und ein übellauniger Richter schickt den eben 20-jährigen in den Bau. Da drinnen gibt es Heroin, aber noch mehr ärgert ihn der Tabak, den er dort rauchen lernt. Er hilft die grausam langgedehnte Zeit zu überstehen. In das ewig Gleiche Einerlei des geregelten Tagesablaufs brennt der Tabak kleine Löcher, durch die der Häftling für kurze Zeit, wenn auch nur im Geiste der Unfreiheit entfliehen kann.

Etwas Gutes hat er dennoch erlebt als Häftling, in der Bücherei hatten sie ein Buch über das Mittelalter in Asien. Endlich erfährt er alles über Kublai Khan und sein prunkvolles Schloss Xanadu. Während er mir das erzählt, hellt sich seine Miene auf und er wird fast wieder zu dem jungen Beaky, wie ich ihn auf dem Schulhof in Erinnerung habe. Er scheint sich selbst zu glauben, als er davon spricht nach China und in die Mongolei zu reisen. Er muss nur noch ein paar Geschäfte abwickeln vorher, dann hätte er genug Geld zusammen und nichts hielte ihn dann noch auf. Ich nicke freundlich, ich will ihm glauben, ich wünsche es ihm von Herzen. Und da ich nach diesem Abend längere Zeit nichts von ihm sehe oder höre, hoffe ich, es hat geklappt mit seinen Reiseplänen.

Fortsetzung folgt

Die Illustration hat Rainer Jacob gezeichnet.

Die nächste Episode beginnt im Café Bleibtreu gegenüber des Kinos Filmkunst 66. Ich unterhalte mich mit Hanna, der Kellnerin, als Beaky auf der Straße vorbeiläuft. Nun trifft Beakys Hektik auf meine morgendliche Lethargie, das Kapitel hat den Titel “Am Draht”.

“Die Legende von Xanadu” beruht auf wahren Begebenheiten, die ich mit Erfundenem vermischt habe. Im Ergebnis ist “Die Legende von Xanadu” eine fiktive Geschichte. Um Persönlichkeitsrrechte zu schützen habe ich außerdem Namen und Details verändert.

Familienportrait – “Osterspaziergang” / Die Legende von Xanadu Kapitel Zwei / von Marcus Kluge / 1970

Seit er mit zwölf am Knie operiert wurde, hat Beaky ab und zu Schmerzen und er zieht ein Bein nach. Sein Freund, der “Doktor” genannt wird, bietet ihm regelmäßig ein Schmerzmittel an, aber Beaky will das nicht. Erst als die Schmerzen ihn über eine Woche quälen und er schon Probleme mit dem Treppensteigen bekommt, willigt er endlich ein, das Medikament zu probieren. Immerhin ist es etwas Medizinisches und stammt nicht von der Szene und ist nicht mit werweißwas gestreckt worden. Das Präparat heißt Validol und “Doktor” gibt ihm 20 Tropfen aus der Flasche auf einem Löffel. Nach einer Stunde sind die Schmerzen weg und Beaky fühlt sich pudelwohl. Er muss an seine OP denken, und wie er damals durch den Garten der Klinik gerollt wurde.

Er gewöhnt sich an das Mittel. Der Doktor hat Vorräte davon, es fällt auch nicht unters Betäubungsmittelgesetz, also kann es nicht so gefährlich sein. In gewisser Weise normalisiert sich sein Leben, er kifft weniger und er steht jeden Morgen auf und geht wieder regelmäßig zur Schule. Das Mittel macht ihn irgendwie cool, er hat keine Angst mehr sich zu blamieren oder rot zu werden. Er steht einfach darüber. Selbst seine Noten werden besser. Seine Mutter freut sich.

Seitdem er seine Geschäfte überwiegend zuhause abwickelt, liest er viel. Romane, Reiseberichte und auch Sachliteratur. Er nimmt ein Büchlein zur Hand, das in die Einsteinsche Relativitätstheorie einführt und er liest 50 Seiten am Stück. Zum ersten Mal hat er das Gefühl die Formel des Physikgenies, E=mc2, zu verstehen. Es bereichert ihn, aber es hat etwas von einer Flucht, wie er sich in die Welt der Bücher begibt. Er probiert, auf meine Empfehlung, “Doktor Faustus” von Thomas Mann zu lesen und ist fasziniert von der alten Geschichte über den Pakt mit dem Teufel. Dieser vielleicht deutschesten aller Geschichten vom Gelehrten Faust, der sich an der eigenen Größe berauscht und dafür die Hölle in Kauf nimmt. Danach stürzt er sich in die Lektüre des “Zauberberg”. Der umfangreiche Roman über den jungen Hans Castorp fesselt ihn nachhaltig. Vielleicht identifiziert er sich mit diesem, der statt ein beschwerliches aber wirkliches Leben zu führen, seine Jahre in der bequemen doch irrealen Welt des Davoser Edelsanatoriums “Berghof” zubringt. Beaky beneidet ihn förmlich um dessen Krankheit, die eine unabweisliche Entschuldigung darstellt, sich nicht den Nöten eines Erwachsenenlebens zu stellen.

Eine andere Lektüre, die ihn begeistert ist eine Erzählung der Reisen Marco Polos. Besonders die Schilderungen von Chang-Du, dem eigentlichen Xanadu, verschlingt er geradezu. Wieso Dave Dee & Co das Märchenschloss nach Mexiko verlegt haben, bleibt ihm rätselhaft. Er nimmt den Schulatlas zur Hand und verfolgt Marco Polos Reiseroute. Er ist nie gern verreist, aber Asien muss schon traumhaft sein. Indien würde er gern sehen, aber auch China. Es ist die Zeit, da viele Hippies und Drogenjünger aus Europa und Nordamerika nach Asien aufbrechen, um dort zu leben, zu sterben oder an Erfahrung reicher zurückkehren.

Im Royal Kino im Europa-Center läuft “2001-Odyssee im Weltraum”. Sie schwänzen die letzte Stunde und gehen in die Vorstellung um 13.30 Uhr. 10 Mark kostet die Raucherloge, der Vorteil ist, sie sind allein da. Es wird gekifft und mehrmals holt jemand Langnese-Eistüten. In die lange psychedelische Farbsequenz werden sie förmlich hereingezogen. Anschließend sitzen sie in der Teestube am Ludwigkirchplatz, trinken Jasmintee und diskutieren stundenlang über den Schluss. Sie kommen zu keinem Ergebnis. Jahre später lese ich, Kubrick war sich im klaren darüber, dass der Film keine Antworten gibt, sondern nur Fragen stellt. Ebendas war sein Ziel.

Nicht nur die chemische Unterstützung macht Beaky cool, auch sein kleines Geschäft stärkt sein Selbstbewusstsein. Seine Kunden kommen zu ihm, manche unsicher und ängstlich, andere gutgelaunt und aufgedreht. Aber alle sind sehr freundlich zu ihm, teilweise bis zur Schmeichelei. Sie bitten Beaky um seine Expertise, er doziert über Haschsorten, Herkunftsländer und die verschiedenen Formen des Konsums. Er ist begehrt, wenigstens nimmt er es so wahr. Das es seinen Besuchern letztlich nur um die Drogen geht, kann er leicht verdrängen. Besonders bei den weiblichen Kunden hält er für Flirten, was eigentlich nur die Pflege einer Geschäftsbeziehung ist.

Zwei Wochen vor Ostern ist der Doktor verschwunden. Schon seit mehreren Tagen hat ihn keiner auf der Szene gesehen. Beaky weiß, der Ältere übernachtet manchmal bei Frauen. Doch normalerweise dauern diese Besuche nicht lange. Ein zwei Tage und Nächte maximal. Die Medizin ist alle und Beaky hat Schmerzen am Knie. Er fühlt sich wie bei einer Grippe, nur ohne Schnupfen und Husten. Die Nachtstunden vergehen nur langsam, ohne Schlaf, so als ob jemand Sand in das große, universale Uhrwerk geschüttet hätte.

Statt in die Schule geht er zum Arzt. Als er nach Validol fragt, wird der alte Hausarzt ungemütlich. Ob er sich nicht im klaren wäre, dass das Teufelszeug sei. Schmerzen müsse man aushalten, zur Not gäbe es rezeptfreie Mittel. Aber starke Schmerzmittel habe der liebe Gott nur für Sonderfälle geschaffen. Bei Krebs und anderen letalen Heimsuchungen, bei sehr alten Menschen und vor allem im Krieg, wenn “tapfere Männer im Stahlbad verwundet werden, sind die Segnungen des Schlafmohns angebracht”. Lediglich eine entzündungshemmende Spritze verabreicht ihm der Mediziner. Der betagte Herr hat studiert, als der Nationalsozialismus die Werte bestimmte und die meisten Deutschen ebenso dachten. In den Hörsälen für Medizin wirkte dieses Denken noch lange nach. “Hart wie Kruppstahl, ein Deutscher kennt keinen Schmerz.” Nach dieser Ideologie sollten wir sein wie Karl Mays “edle”, aber erfundene Indianer.

Beaky probiert es in der Apotheke, auch dort hat er keinen Erfolg. Aber der Apotheker hat wenigstens eine Empfehlung für ihn. Eine teures Mittel, das Grippekranken den Nachtschlaf erleichtern soll, “Mediluna” heißt es. Mit verschwörerischem Zwinkern deutet der Herr im weißen Kittel an, man könne durchaus mehr nehmen, als auf dem Waschzettel stehe. Es ist rezeptfrei und zusammen mit Aspirin bringt es Beaky Erleicherung und der Apotheker bekommt einen neuen Stammkunden. Eine halbe Flasche am Tag braucht es schon.

Nach einer knappen Woche taucht der verschollene Freund mit der Arzttasche wieder auf. “War ‘ne echte Honeymoon-Phase.” Er hat tolle Neuigkeiten, behauptet er. “Riesig, Alter, riesig. Allet wat dein Herz begehrt.” Er hat bei einer Freundin in der Brandenburgischen Straße gewohnt und dort einen Raubzug ausbaldowert. Vom Hinterhof der Freundin könne man über zwei Mauern zur Hintertür eines Medikamentengroßhandels gelangen. Dort drinnen befände sich eine paradiesische Auswahl an Drogen und Medikamenten. “Das ganze Zeug wartet nur auf moi.”

Beaky ist erstmal skeptisch, es sei doch sicher alles gut verschlossen. Ja, aber da wäre eine Schwachstelle, ein uraltes Gitter. Allerdings bräuchte es einen zweiten Mann, um die ganzen Schätze wegzutragen. Beaky fühlt sich zwar angesprochen, doch er kann sich nicht vorstellen bei einem “Bruch” mitzuwirken.

Der Doktor hat ihm Validol mitgebracht. Beaky geht es schlagartig besser. Er fühlt sich quicklebendig und vergisst ersteinmal die Pläne des Doktors. Aber der lässt nicht locker. Er bearbeitet Beaky immer wieder und irgendwann vernachlässigt Beaky seine Deckung. Nun lässt der Doktor nicht mehr locker bis klar ist, dass sie beim Einbruch Partner sein werden. Beaky braucht noch nicht einmal mit in die Räume kommen. Er soll nur draussen Schmiere stehen und beim Abtransport der Kostbarkeiten helfen. “Das wird der reine Osterspaziergang”, verspricht der Doktor. Beaky fühlt sich als ob er “zwei Seelen in seiner Brust” hätte, eine waghalsige und eine ängstliche. Er traut sich einfach nicht nein zu sagen. In der Nacht träumt er wildes Zeug, von einem schwarzen Hund und einem Kasperle-Spiel, in dem sich Kasperle, der Teufel und ein Gendarm gegenseitig mit Pritschen auf die Köpfe schlagen. Als er erwacht hat er das Gefühl, der Traum will ihm etwas sagen. Aber was? Und dann ist da auch schon Doktor, der bei Bolle Frühstück geklaut hat. Nach dem Frühstück legen sie sich wieder hin und verschlafen den halben Tag. Zwischendurch liest Beaky.

Dann ist es endlich soweit, gegen Mitternacht kommen sie bei Docs Freundin an. Sie tragen dunkle Kleidung und Doktor hat sein Einbruchswerkzeug dabei. Sie beobachten an einem Fenster zum Hof wie langsam überall die Lichter verlöschen. Die braven Bürger gehen schlafen.

Kurz nach zwei beschließt der Doktor nun wäre es optimal. Sie schleichen, ohne Licht zu machen, die Treppe herunter. Sie haben Schlüssel für die Hintertür und sind bald im Hof. Die erste Mauer ist gut zu überwinden, doch die zweite stellt ein Problem dar. Sie benutzen eine der runden, blechernen Mülltonnen als Stufe. Beaky hält die Tonne fest, während Doktor auf die Mauer klettert. Dann ist Beaky an der Reihe, als er sich abstösst kippt die Tonne, die nun keinen Halt mehr hat um. Ein unglaublich lautes Scheppern erfüllt die Nacht.

Die beiden springen in den nächsten Hof, dem Hof hinter dem Arzneigroßhandel. Sie verstecken sich im Schatten der Mauer. Irgendwo geht ein Licht an. Sie hören wie ein Fenster geöffnet wird, eine Männerstimme. Ist es bayrisch, was der Mann dort flucht? Egal, sie warten bis sich alles um sie wieder beruhigt hat. Sie warten lange, sehr lange. Beaky fragt flüsternd, ob es nicht besser wäre, die Aktion abzublasen? Aber der Doktor ist nicht aufzuhalten so kurz vor dem Ziel.

Also beginnt Doktor das alte Gitter am Hintereingang des Medikamentenlagers aufzubiegen, es gelingt ihm scheinbar mühelos, Beaky ist beeinduckt. Dann setzt der Ältere einen Sauger auf das milchige Fensterglas und schneidet mit einem Glasschneider ein Loch, gerade groß genug um hindurch zu greifen und das Fenster zu öffnen. Der Doc zwängt sich durch die Gitterstäbe und lässt sich dann in den Raum unter ihm fallen. Gleich darauf hört Beaky einen Schmerzensschrei. Flüsternd verständigen sie sich. Der Doktor hat sich den Knöchel verstaucht oder so etwas. Er beisst die Zähne zusammen und erkundet das Lager. Er kann sich nur auf einem Bein hüpfend vorwärts bewegen. Er rafft einige Psychopharmaka und Aufputschmittel zusammen und wirft die Tasche nach draussen. Betäubungsmittel findet er nicht, wahrscheinlich sind diese in einem verschlossenen Schrank. Er sucht weiter. Wieso dauert das solange?

Draussen im Hof hört Beaky eine Polizeisirene. Erst in weiter Entfernung, dann kommt sie immer näher. Er verständigt den Doc, der zischt zurück: “Mach die Fliege, Beaky. Jetzt, sofort.” Beaky tritt ratlos von einem Fuß auf den anderen. Er muss sich entscheiden. Er beschließt den Rat zu befolgen. Er hechtet mit ungeahnter Kraft auf die Mauer und in dem Moment, als er sich in den Hinterhof unter sich fallen lassen will, geht dort das Licht an. Zwei Polizisten betreten die Szene, gefolgt von einem dicken Mann mit einem schwarzen, frisch getrimmten Pudel, der unablässig bellt. In unverkennbar bayrischem Dialekt hört Beaky die Worte: “Ah geh, Teifi. Aus, aus sag i!”

Fortsetzung folgt

Im nächsten Kapitel treffe ich Beaky nach drei Jahren wieder und bin bestürzt über seine Veränderung. In der Episode besuchen wir ein Kino am Lehniner Platz und den Athener Grill, legendäre Orte der Berliner Mauerjahre. Der dritte Abschnitt hat den Titel “Uhrwerk”.

Illustration: Rainer Jacob

“Die Legende von Xanadu” beruht auf wahren Begebenheiten, die ich mit Erfundenem vermischt habe. Im Ergebnis ist “Die Legende von Xanadu” eine fiktive Geschichte. Um Persönlichkeitsrrechte zu schützen habe ich außerdem Namen und Details verändert.

Familienportrait – “Pop” / Die Legende von Xanadu Kapitel Eins / 1968-69 / von Marcus Kluge

Um halb acht kam die Schwester und gab ihm eine Spritze. “Die ist gegen Angst vor der O.P.” O.P. stand für Operation und Angst hatte er sowieso nicht, er war ja schon zwölf. Aber hier im Krankenhaus behandelten sie ihn wie ein kleines Kind.

Er blätterte in der Bravo, die ihm sein Vater mitgebracht hatte. Normalerweise interessierten ihn die Klatschgeschichten nicht die darin standen, aber am diesem Morgen war es anders. Nun fand er es spannend über Popmusik, Bands und Schauspieler zu lesen. Er stellte sich vor, wie er als Erwachsener berühmt und reich werden würde. Es war wie ein Rausch und das erste Mal überhaupt, dass er sich auf seine Zukunft freute. Kurz nach neun kam ein gutgelaunter Pfleger und schob ihn mit dem Bett aus der Station in den Park der Auguste-Viktoria-Klinik ein paar hundert Meter weit durch ein Schneegestöber, zum Haus mit den Operationsälen. Einzelne Schneeflocken landeten auf seinem Gesicht und berührten ihn auf eine kühlende, belebende Weise. Nein, er hatte keine Angst, ganz im Gegenteil, er fühlte sich sicher und geborgen und er hoffte dieses Gefühl würde für immer anhalten.

Er hieß Frieder, doch das war in seinen Ohren ein völlig unmöglicher Name für einen Jungen. Deshalb hatte er sich den Spitznamen Beaky zugelegt. Einerseits weil er ein großer Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich Fan war und andererseits weil seine Eltern ihn als Kleinkind Schnute genannt hatten. Es hatte die Angewohnheit, wenn er überrascht war oder nicht wusste was er sagen sollte, seine Lippen zu einem Schmollmund zu verformen. Da Schnute sich eher wie ein Tiername im Zoo anhörte, wählte er sich das englische “Beaky” aus. Es dauerte eine Weile bis er tatsächlich auch so genannt wurde. Erst waren es nur ein paar befreundete Mitschüler, dann fast alle die ihn kannten. Seine Eltern wollten sich partout nicht daran gewöhnen. Da waren sie sich einig, erstaunlich, wo sie fast immer unterschiedlicher Meinung waren.

Mir fiel Frieder zuallererst auf, weil er diese auffälligen Hosen mit verschiedenfarbigen Hosenbeinen trug. Er war überhaupt der Einzige, den ich je in Berlin sah, der sich mit diesem Look als Fan der britischen Popgruppe Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich zu erkennen gab. Außerdem hatte er, neben Burkhardt Seiler und mir, die längsten Haare von allen Schülern. Es waren helle rotblonde Haare. Er war kein hübscher Junge mit seiner sehr hellen Haut und den Sommersprossen, eher so jemand wie Boris Becker mit einem Schmollmund. Schlagfertig war er auch nicht, aber ein netter Kerl wenn man ihn näher kannte.

Er lebte bei seiner Mutter, die Verkäuferin war und sah seinen Vater meistens Sonntags, dann ging dieser mit ihm in den Zoo oder ins Kino. Er mochte seinen Vater gern, auch wenn dieser meist schweigsam war. Als er zwölf oder dreizehn wurde, begann er in der Kneipe seines Vaters zu arbeiten. Er bekam keinen großen Stundenlohn, doch wenn er die Stammgäste bediente, steckten die ihm Trinkgeld zu. Natürlich trank er nicht, er war sehr gesundheitsbewusst und lehnte Alkohol und Tabak ab. Wahrscheinlich hatte er durch die Kneipe genug Anschauungsmaterial, was Alkohol so anrichten konnte. Es war auch das Einzige, was ihn bei seinem Alten störte, dass der als Wirt jeden Abend mit seinen Kunden trank. Wir beneideten Frieder, er hatte immer Geld in der Tasche, eine tolle Anlage und konnte sich Platten und Klamotten kaufen. Mit Geld schien er umgehen zu können.

Am 20. Februar 1968 erscheint die Single “The Legend of Xanadu” von Frieders Lieblingsband Dave Dee & Co. Er holt sich die Scheibe bei Musicland in der Uhlandstraße. Noch etwas passiert an diesem Tag. In der Teestube am Ludwig-Kirch-Platz kauft er für fünf Mark einen Trip, daheim nimmt er zum ersten Mal LSD. Die Popgruppe vermutet Xanadu in Mexiko. Frieder ist begeistert von den Mariachi-Trompeten und dem Peitschenknall, der den Refrain aufpeppt. Das Halluzinogen erzeugt immer neue Bilderfluten, die sich in Frieders Bewusstsein übertrumpfen, es ist ein fast religiöses Erlebnis für den materialistisch geprägten jungen Mann. Die Erfahrung verändert ihn.

Er liest Timothy Leary und wird Anhänger von dessen populärer, psychedelischer “Neu-Programmierung” nach dem Slogan: “Turn on, tune in and drop out.” In der Folge fängt Frieder an, Haschisch zu rauchen. Allerdings nur pur, Tabak lehnt er weiter ab. Doch Trips und Haschisch hält er für förderlich für die Gesundheit, für die geistige allemal und für die körperliche auf jeden Fall für nicht schädlich. In dieser Zeit beginnt wohl seine Transformation zu Beaky. Er taucht in die Drogenszene ein und wird selber zum Kleindealer. Dort auf der “Szene”, die Berliner sagen “Szien” mit scharfem Ess-Zett vorne, akzeptiert man auch seinen selbstgewählten Spitznamen. Nun trägt er nicht mehr die knallbunten Dave Dee-Klamotten, er bevorzugt nun Cord und Samt in Farben wie purpur, lila oder flaschengrün. Dazu hat er oft eine Wildlederjacke mit Fransen an, wie Dennis Hopper in “Easy Rider”.

Bald weiß man, dass Beaky gute Trips und guten “Shit” hat. Am Nachmittag ist er in der kleinen Teestube am Ludwig-Kirch-Platz oder im Danys Pan in der Fasanenstraße. Abends treten dort Liedermacher auf, am früheren Tage jedoch gehört der Laden den Dealern und ihren Kunden. Anfänglich findet der Handel vor der Tür statt, doch dann gibt es das Gerücht, aus dem gegenüber liegenden Kempinski-Hotel würde das Rauschgift-Dezernat, von den Szenegängern RD genannt, die Straße vor dem Pan überwachen. Also verlagert sich der Handel nach innen. Er verlagert sich auf die Toiletten, aber Beaky macht seine Geschäfte direkt am Tisch, wo er seine Grapita trinkt, eine Grapefruit-Limo. Die Kellner sind sehr freundlich zu ihm und keiner scheint etwas gegen sein Geschäft einzuwenden haben. Im nachhinein kommt es mir fast so vor, als ob der Drogenhandel Schutzengel gehabt hätte in diesen Jahren, als bei einer Generation, die eben noch revoltierte, weiche und später harte Drogen populär wurden. Im Danys Pan jedenfalls, das in der Fasanenstraße in einer Villa residierte, wurde die Dealerei geduldet, solange es sich nicht um harte Drogen handelte.

Abends geht Beaky ins Park am westlichen Kudamm, wo eine 2000 Watt Dynacord-Gigant Anlage die Tänzer antreibt, die sich bis zur Erschöpfung auspowern. Der im Untergeschoss gelegene Tanzschuppen ist über eine freistehende Treppe erreichbar. Eines Abends steht Beaky auf jener Treppe, als ein stark blutender Mann, von einem Angreifer mit Messer verfolgt, am ihm vorbeihastet und ihn mit Blut bespritzt.

Nach diesem Erlebnis zieht er abends das Black Korner vor, ein kleine Disco, in dessen Räumen später Franz de Byl seinen Jazz-Klub Flöz betreiben wird. Dort trifft er nicht so viele Kunden, aber der Geschäftsführer macht ihm ein Angebot, das er kaum abschlagen kann. Er darf die Kasse übernehmen, verkauft Verzehrbons und kassiert am Wochenende Eintritt. Gleichzeitig verkauft er Shit und Trips im kleinen Kassenhäuschen. Um 1 oder um 2 verlässt er das Black Korner. Er braucht nur durch den Volkspark zu laufen und ist fast zu Hause, in der Wohnung seiner Mutter am Bundesplatz. Morgens schleppt er sich zur Schule, wenn er garnicht hochkommt, schreibt ihm seine Mutter Entschuldigungsbriefe.

Beakys Mutter merkt natürlich, dass etwas mit ihrem Sohn passiert. Etwas gegen das sie nichts ausrichten kann. Sie will wenigstens wissen, wo er hingeht und was er treibt, sie beginnt nachzufragen. Beaky hat ein enges Verhältnis zu seiner Mutter, also zieht er sie ins Vertrauen, macht ihr deutlich, das Hasch längst nicht so ungesund ist wie Alkohol. Bald steckt er der Mutter regelmäßig Geld zu, die mit ihrem schmalen Verkäuferinnenlohn notorisch klamm ist. Sie kann nicht umhin, sich über die grünen, braunen und blauen Scheine zu freuen. Es entlastet sie und die Gefahr, dass Frieder erwischt wird beim Dealen, ist hypothetisch und fern. Es ist ihr sogar lieb, wenn ihr Sohn daheim Kunden empfängt, draußen ist das Risiko größer. Sie hilft ihm auch bei der Aufbewahrung und versteckt größere Mengen im Keller einer Freundin.

1969 lernt unser Held im Zodiac Free Arts Lab den Junkie “Doktor” kennen. Doktor ist eine Berühmtheit in der “Szien”. Der schmale, untersetzte Dunkelhaarige ist Ende 20, sieht aber deutlich älter aus. Die Haare lichten sich bereits, dafür hat er lange Koteletten und immer trägt er eine alte Arzttasche mit sich. Darin befinden sich diverse illegale Drogen, aber auch Medikamente, frei erhältliche, rezeptpflichtige und Betäubungsmittel. Der gebildete Ältere, der tatsächlich einige Semester Medizin studiert hat, macht großen Eindruck auf Beaky. Er kann sich ausdrücken, ist schlagfertig und hat auch Erfolg beim schönen Geschlecht. In seinem berlinisch angehauchten Idiom hat er meist einen coolen Spruch drauf. “Unbehagen? Doktor fragen.” oder “Am Morgen ein Joint und der Tag ist dein Freund.”

Da Doktor keine eigene Bleibe hat, lässt ihn Beaky bei sich übernachten. Dabei lernt er die Arbeitsweise des Docs kennen, schon lange hatte er gegrübelt, wie der Ältere immer so gut versorgt sein kann. In später Nacht zieht der Doc los, in der obligatorischen Arzttasche hat er lediglich Einbruchswerkzeug verstaut. Dann steuert er zu Fuß Apotheken an, die er am Tage zuvor ausbaldowert hat. Damals sind Apotheken noch nicht so gut gesichert wie heute und entscheidender, es gibt noch “Giftschränke”. Dort werden todbringende Mittel, wie E 605, das sogenannte “Schwiegermuttergift” verwahrt, aber auch Betäubungsmittel wie Morphium und Aufputschmittel.

Wenn der Doktor sich überzeugt hat, dass die Gegend zur Ruhe gekommen ist, knackt er Schlösser, manchmal verbiegt er auch ein paar Gitterstäbe. Er ist kräftig, obwohl er die Statur eines Kindes hat. Einmal drin im Schlaraffenland lässt er sein Werkzeug zurück und stopft die Tasche voll, mit allem was schwindlig macht oder sich verkaufen lässt. Neben BTM lässt er Valium mitgehen, ein populäres Beruhigungsmittel, das in der Szene als Antidot gegen schlechte Trips benutzt wird oder Cappies und AN1, Tabletten die Studenten als chemische Lernhilfe dienen. Nach wenigen Minuten ist seine Tasche voll und er kann den Tatort verlassen. Manchmal bricht er auf dem Rückweg noch in einer Kneipe ein, um Zigaretten zu klauen oder ein paar Langnese-Eistüten. Auch zum Frühstück bringt er was zu Beaky mit. In der Mainzer Straße ist eine Bolle-Filiale, nachts wird dort Milch und Joghurt angeliefert. Verstaut werden diese Waren in einer Holzkiste, die nur mit einem kleinen Bügelschloss gesichert ist und für den Doktor kein Hinderniss darstellt. Als Beaky mir von den Aktionen des Doktors erzählt, bekomme ich große Augen angesichts solcher Dreistigkeit. Da merke ich, dass ich doch sehr behütet und mit einem Glauben an Moral aufgewachsen bin. Ich tue mich schon schwer, bei Rot über die Straße zu gehen. Ich bin 14, Beaky zwei Jahre älter.

Beaky erzählt mir oft von seinen und des Doktors Abenteuern, während wir die große Pause in der Raucherecke verbringen. Ich finde seine Berichte aus der Drogenszene zwar spannend, aber ich befrage ihn nicht. Er scheint das Bedürfnis zu haben, sich bei mir auszusprechen. Ein wenig komme ich mir vor, wie ein Priester, der die Beichte abnimmt und indem ich zuhöre und nicke, gebe ich ihm eine Absolution.

An einem Montag im Herbst stehe ich wieder in der Raucherecke und ich drehe mir mit Drum eine filterlose Zigarette. Beaky steht ein paar Meter weg mit einem Mädchen und einem Jungen aus der Oberstufe. Die Drei rauchen eine Purpfeife. Irgendetwas geht vor, ich kann es nur noch nicht einordnen. Im rechten Augenwinkel sehe ich zwei Lehrer, ich blicke nach links, von dort nähern sich auch einige Lehrer. Als die Glocke die Pause beendet, hindern die Pauker mich, Beaky und sechs weitere Schüler, die Raucherecke zu verlassen. Als wir die Pädagogen fragen, was das soll, bekommen wir keine Antwort. Sie haben wohl Funkstille vereinbart. Die anderen Schüler hängen aus den Fenstern und glotzen. Als nach einer knappen Viertelstunde Polizisten den Schulhof betreten, bin ich nicht wirklich erstaunt.

Wir acht werden also wie Verbrecher abgeführt, die restlichen Zöglinge in den Fenstern johlen und pfeifen. Wofür oder wogegen sich diese Akklamation richtet ist nicht völlig klar. Meiner Einschätzung nach richtet sich der lautstarke Protest gegen unsere polizeiliche Festnahme. Wir, die Delinquenten, finden uns in einer Arrestzelle in der Polizeiwache Rudolstätter Straße wieder. Wir werden erstmal in Ruhe gelassen, man wartet wohl auf Spezialisten aus dem Rauschgiftdezernat. Beaky hat noch die Pfeife und ein klelnes Stück Haschisch dabei. Die Fenster sind zwar vergittert, aber man kann sie öffnen und Beaky kann die Konterbande in einer Regenrinne verstecken, so das niemand von uns etwas Belastendes bei sich trägt.

Meine Mutter ärgert sich, dass sie mich abholen muss, aber vor allem weil sie das Vorgehen der Schule für völlig überzogen hält.

Das tun die Schüler auch, zumindest die meisten. Es gibt ein paar Junge Unionler, die auf Law and Order pochen, oder was sie dafür halten. Später werde ich auch JU-Mitglieder kennenlernen, die für die Freigabe von Cannabis sind und kiffen, aber damals waren die Fronten klar. Zusammen mit Schülern von der Schüler-Selbst-Verantwortung bildet sich ein Arbeitskreis, der die Handlungsweise der Schule kritisch beleuchten will. Einige Lehrer versuchen mit gruseligen, unsachlichen Behauptungen das “gefährliche Rauschgift” Cannabis zu verteufeln. So in der Art, “einmal Haschisch spritzen reicht, um lebenslang süchtig zu werden”. Besonders die Pauker mit einer abgeschlossenen nationalsozialistischen Werteordnung tun sich da groß.

Der Arbeitskreis bittet mich um Mithilfe, weil ich mich doch so gut ausdrücken könne. Natürlich mache ich mit. Ein Flugblatt soll die Schüler und Lehrer aufklären, wie der Stand der Wissenschaft Cannabis einschätzt. Ich schreibe den Text, zitiere diverse Studien, die in Fachzeitschriften wie Lancet erschienen sind und den berühmten La Guadia-Report. Eine umfangreiche Untersuchung, die der legendäre New Yorker Bürgermeister in Auftrag gegeben hat und die zum Ergebnis kommt, dass Haschisch und Marijuana deutlich weniger schädlich sind als Alkohol und Tabak. Natürlich vergesse ich nicht zu erwähnen, dass Cannabis in Deutschland illegal ist, seit die Nazis 1936 das BTM-Gesetz verschärften.

Wir kopieren die mehrblättrige Flugschrift beim republikanischen Klub in der Schlüterstraße und wir “bumsen” sie dort auch. So nennt man damals das Zusammenheften mit Heftklammern in Revoluzzerkreisen. Am nächsten Morgen verteilen wir die Flugblätter vor der Schule, drinnen dürfen wir nicht. Die Resonanz der Schüler ist sehr positiv. Womit wir nicht gerechnet haben ist die Springer-Presse. Wir landen auf der Titelseite der Berliner Bild-Ausgabe. “Schüler werben für Rauschgift” steht da in riesigen Lettern.

Fortsetzung folgt

Update 20. April 2015:

Z.Z. suchen wir Unterstützer für die Buchausgabe von Xanadu. Bücher, Illus und Fanzines kann man hier bestellen:

https://www.startnext.com/xanadu-west-berlin-buch

Illustration: Rainer Jacob

Das nächste Kapitel trägt den Namen “Osterspaziergang”, es beschreibt wie der Einfluss von “Doktor” Beaky verändert und in gefährliche Situationen bringt. Natürlich kommt auch ein Pudel vor.

“Die Legende von Xanadu” beruht auf wahren Begebenheiten, die ich mit Erfundenem vermischt habe. Im Ergebnis ist “Die Legende von Xanadu” eine fiktive Geschichte. Um Persönlichkeitsrrechte zu schützen habe ich außerdem Namen und Details verändert.

Editorial – “Berlinische Räume” / Ein Zwischen- und Auf-Ruf

Vor ein paar Wochen schickte mir meine Facebook-Freundin Conny ein Manuskript: “Alle meine Wohnungen”. Ich fand die Idee toll, einfach mal zu erzählen, wie es früher war, in Berlin eine erste eigene Wohnung zu finden und wie weit dieser Weg werden konnte. Manchmal, wie in Connys Fall, führte er über ein möbliertes Zimmer. Oder wie bei mir über mehrere Wohngemeinschaften. Und ebenfalls interessant fand ich, wie es war unter Bedingungen zu leben, die man sich heute kaum noch vorstellen kann. Mit mürrischen oder zwangsgestörten Wirtsleuten, mit Kohleofen oder Allesbrenner und Außenklo. Aber ohne Warmwasser und Kühlschrank. Mir kam der Gedanke aus “Alle meine Wohnungen” so etwas wie eine Reihe zu machen und weitere Stimmen dazu einzufangen.

In 20 Jahren, wenn meine Enkeltochter Neala erwachsen sein wird, werden wahrscheinlich nur noch wenige Zeugen übrig sein, die von dieser fremden, vergangenen Zeit berichten können. Deshalb möchte ich schon heute damit beginnen, Erinnerungen zu sammeln, die davon erzählen.

Und jetzt kommst Du ins Bild, liebe Leserin und auch Du, lieber Leser. Hast Du nicht Lust uns ein wenig an Deinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Vielleicht schreibst Du ein paar Zeilen oder etwas mehr? Möglicherweise hast Du noch das eine oder andere Foto? Ich werde die Texte und Bilder zusammenfügen, in meinem Blog veröffentlichen und damit vielleicht ein wenig reales Berlinisches Leben vor dem Vergessen zu bewahren.

Bis jetzt sind außer Connies Text, welche von mir und von annemarie in Arbeit, weitere sind angefragt. Durch meine Zahnmalessen und die Arbeit an der “Xanadu-Erzählung” ( das neue Kapitel kommt morgen) habe ich noch nicht wirklich strukturiert an der “Berlinischen Räumen” gearbeitet, wollte aber doch mal diesen Aufruf ausrufen.

Foto: Cornelia Grosch

Familienportrait – Building West-Berlin / Black & White Photographs from 1960 / Part 1 & 2

Weinhandlung Bundesallee Ecke Am Volkspark

Weinhandlung Bundesallee Ecke Am Volkspark

Blissestraße Ecke Brandenburgische Straße

Blissestraße Ecke Brandenburgische Straße

–

Colour Photographs from the late 50s:

Family-Portrait / Childhood Revisited / Colour photographs from the late 1950ties

Familienportrait – Käte / Die Kletterweste – Groß werden im Faschismus / 1933-39 / von Marcus Kluge

Am 30. Januar 1933 übernehmen die Nazis mit ihren Verbündeten die Macht in Deutschland. Ein kleiner Österreicher mit einem lächerlichen Schnurrbart wird Kanzler und bildet eine Regierung. 44% der Deutschen bestätigen die NSDAP bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933. Zusammen mit ihren Partnern hat die NSDAP eine absolute Mehrheit. Mit legalen und illegalen Mitteln festigen sie ihre Macht um, wie sie erklären, ein 1000jähriges Reich zu errichten. Käte, meine Mutter, ist eben zehn geworden.

Sonntagskaffee bei der Straßenbahn-Schaffner-Familie (in der Mitte, Opa Werner, Oma Elisabeth, Tochter Käte, außen sitzt ein befreundetes Paar)

Sonntagskaffee bei der Straßenbahn-Schaffner-Familie (in der Mitte, Opa Werner, Oma Elisabeth, Tochter Käte, außen sitzt ein befreundetes Paar)

–

Käte ist politisch interessiert, liest die Morgenzeitung und sieht durchaus Positives im “Dritten Reich”. Die Arbeitslosen werden weniger, scheinbare “Verbrecher” werden verhaftet, sogar gegen die Prügelstrafe in der Schule sprechen sich die braunen Machthaber aus. Für ein naives kleines Mädchen wirkt das durchaus positiv. Als die Lehrerin eine Schülerin ohrfeigt, steht Käte auf und protestiert. Die Aktion endet beim Rektor, zähneknirschend gibt man ihr Recht.

Bald treten viele Mädchen in den Bund Deutscher Mädel ein. Noch ist es nicht Pflicht, aber Käte würde auch gern mittun. Oma ist natürlich dagegen, sie hat nicht umsonst 1918 die rote Fahne durch Berlin getragen, sie klärt Käte über die wahren Absichten der Nazis auf. Das Kind ist beeindruckt, aber sie möchte wenigstens eine braune Kletterweste haben, wie sie die BDM-Mitschülerinnen tragen. Das Kleidungsstück übte wohl ähnliche Anziehungskraft aus, wie manche Markenkleidung auf die heutige Jugend.

BDM-Mitglied mit Kletterweste bei einer Propaganda-Veranstaltung

BDM-Mitglied mit Kletterweste bei einer Propaganda-Veranstaltung

–

Nicht alle BDM-Erfahrenen erinnern sich positiv an die knapp taillenlange Jacke. Sie hatte den Nachteil, sich am Oberkörper hochzuziehen, Frau scherzt, eben deshalb hieße sie “Kletterweste”. “Affenhaut” wird sie auch genannt. Aber der alterstypische Neid ist ausgeprägt, vor allem will sich Käte nicht ausgeschlossen fühlen.

Das Weihnachtsfest kommt, meine spätere Mutter hofft noch immer auf das von ihr begehrte Kleidungsstück. Unter dem Christbaum liegt dann tatsächlich eine Kletterweste, eine marine-blaue. Käte ist sauer, Oma hat sich durchgesetzt.

1936 finden Olympische Spiele in Berlin statt. Noch einmal wird die Stadt zu einer quirligen Metropole, bevor der braune Mief sich endgültig wie ein Schleier über Berlin legt. Käte ist begeistert, zum einen von den Sportlern aus aller Welt, dem Trubel Unter den Linden und zum anderen von der leckeren Coca-Cola, die sie zum ersten und für viele Jahre letzten Mal genießt.

Olympia 1936, Käte mit dunkler Jacke schaut den Fotografen an (Foto: Paul Springer)

–

Jesse Owens, der dunkelhäutige Athlet, der mit vier Goldmedaillen der erfolgreichste Sportler wird, beeindruckt sie nachhaltig. Sie registriert, dass Hitler dem “Neger” den Handschlag verwehrt. Oma erklärt ihr den Rassismus, der dahinter steckt. Käte ist 13.

Am 1. Dezember 1936 wird die BDM-Mitgliedschaft Pflicht. Käte wird mit Vorbereitung eines “Kulturabends” betraut. Meine Mutter rezitiert Hölderlin und Goethe, die Scharführerin ist entsetzt, danach braucht Käte keine Aufgaben mehr in der weiblichen Ausgabe der Hitlerjugend zu übernehmen. Zur Mitläuferin gezwungen, erlebt sie die “Heimabende” als krampfhaft und langweilig.

Dorotheen-Oberlyzeum, Käte mit zwei Freundinnen, 1937

Dorotheen-Oberlyzeum, Käte mit zwei Freundinnen, 1937

–

Am Dorotheen-Ober-Lyzeum empfindet sie das Klima als zunehmend unangenehm, politische Stellungnahme ist gefragt. Meine Mutter möchte unbedingt Abitur machen, auch wenn sie weiß, dass ein Studium außerhalb der finanziellen Möglichkeiten ihrer Familie ist. Das Einkommen eines BVG-Schaffners reicht gerade fürs Nötigste, vielleicht würde Onkel Paul, der sie sehr gern mag, ihre Ausbildung unterstützen. Aber Oma Elisabeth, resolut wie sie war, bereitet diesen Träumen ein Ende. Mit Beginn der Sommerferien 1938 ist für Ma die Schulzeit vorbei. Omas Überlegung war erstmal schmerzhaft für Käte, aber Elisabeth kalkuliert richtig, es wird für eine junge Berufstätige leichter sein, unter dem Radar des Regimes zu schwimmen, als für eine Abiturientin und Studentin.

Von nun an wird Käthe auf das h in ihrem Vornamen verzichten, Käte findet sie moderner, einfach sachlicher. Sachlich ist ein Schlüsselwort für junge Frauen, die sich in der Arbeitswelt durchsetzen wollen, schon seit den 20er Jahren. Romantik, oder gar Liebe, spielt in ihrem Leben keine Rolle, dass wäre ja auch sehr unsachlich.

Im Sommer 1939 geht sie wandern mit Onkel Paul und Tante Lotte (Foto: P.S.)

–

Sie hat keine Ahnung, was sie aus ihrem Leben machen soll. Sie ist fast verzweifelt, sie glaubt nirgendwo gebraucht zu werden. Fast jeder von uns kann sich an eine solche Phase erinnern. Bei mir hat sie fast zehn Jahre gedauert, was heute bei der Generation “Praktikum” auch leider die Regel wird.

–

Bei Käte sind es ein paar Monate, dann bekommt sie ihr “Arbeitsbuch” und das Arbeitsamt schickt sie zur Wirtschaftsgruppe Glasindustrie. Man stellt sie als Bürogehilfin ein. Sie hat einen Platz im Leben gefunden, sie verdient Geld, kann ihre Eltern unterstützen. Eine Zeitlang ist sie sehr zufrieden, fast glücklich. Am 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen. Der Krieg wird Kätes persönliche Welt nachhaltig und unwiderruflich erschüttern. Doch sie wird auch die Liebe ihres Lebens kennenlernen in diesen furchtbaren Jahren.

–

Familienportrait – Easy Andi Solo Gitarre / 1970-99

Drei Uhr am Nachmittag, trotz der Sonnenstrahlen ist es eiskalt im Tiergarten. Wir drücken uns um eine Bank herum und rauchen. Das Kino fängt erst um halb vier an. “Easy Rider” läuft im Kino Bellevue am Hansaplatz. Zuerst ist es im Kino auch noch kalt, doch dann wird uns fast so warm wie den beiden Bikern im Film, auf der Leinwand vor uns. Trotz des traurigen Endes, die von Peter Fonda, Dennis Hopper und Jack Nicholson gespielten Figuren sterben, haben wir gute Laune. Der Film hat uns Kraft gegeben. Andi, Richard und ich spinnen rum, wie wir durch Amerika biken, große Deals machen und uns als Rockband feiern lassen. Das meiste davon ist utopisch, doch die Geschichte mit der Band verfolgen wir weiter. Es ist der 13. März 1970.

In diesem Sommer und Herbst werde ich mir immer wieder die Nase an Otto Simonowskis Musikhaus am Zoo plattdrücken…

View original post 2,491 more words

Berlinische Leben – “Hauptsache Berlin” / Von H.P. Daniels

1972

Rikki, Richard, nannte sich neuerdings “Riccard” – mit zwei c. Eine Marotte von ihm. Er fand das schick. Auffällig. Was Besonderes. Er sprach das Rickard aus, wie Richard, nur mit k. Sie sagten trotzdem weiter “Rikki”. Und wenn Petty ihn Riccard nannte, dann tat er’s völlig übertrieben … französisch, mit einem leicht ironischen Unterton. Als würde er den Namen mit spitzen Fingern anfassen, ein bisschen tuntig: “Rickaaahr”.

Rikki war der Erste von ihnen. Der Erste in Berlin. Aus dem engeren Zirkel, von der geplanten Wohngemeinschaft. Rikki hatte das Abitur schon vor den anderen, vor dem Rest. Rikki war die Avantgarde. Rikki hatte es auch am eiligsten, er hatte den Einberufungsbefehl schon im Briefkasten. Es war schnell gegangen. Schriftliches Abitur, mündliches Abitur, Einberufungsbefehl. Berlin. Lage sondieren: Universität und Wohnung. Und er sollte eine Fünf-Zimmer-Altbauwohnung besorgen, mindestens fünf Zimmer, besser sechs, für die Kommune, die Wohngemeinschaft. Dass sie alle ein eigenes Zimmer hätten, jeder von ihnen, und vielleicht noch einen Gemeinschaftsraum.

“Fünf- bis Sechzimmerwohnung! Mann, du hast Vorstellungen!” knurrte Rikki, nachdem Petty ihn gefragt hatte, was denn nun sei? “Hast du nach ner großen Wohnung geschaut für uns? Hast du was gefunden?”

“Nee, ne Einzimmerwohnung in Neukölln hab ich!”

“Du hast ja nicht mal geschaut, hast dich nicht mal bemüht!”

“Ach, lass mich in Ruhe!”

Rikki war noch einmal von Berlin zurückgekommen, um seine Klamotten zu holen.

Rikki erzählte, dass er nach seiner Ankunft in Berlin erstmal zum Tempelhofer Ufer gegangen ist. Zur Wohngemeinschaft der “Ton Steine Scherben”, um zu fragen, ob er ein paar Tage bei ihnen wohnen kann – als alter Anarcho und Ton-Steine-Scherben-Fan aus Frankfurt. Und dass er sie gesehen hätte, damals im Frankfurter Sinkkasten, hat er ihnen erzählt. Als sie nach einem furiosen Konzert die Betreiber des Ladens schwer unter Druck gesetzt haben: Dass die gefälligst noch zweihundert Mark auf die Gage drauflegen sollten … als Spende für die politischen Gefangenen. Oder sie würden ihnen die Bude zu Scherben kloppen. Dass er das toll gefunden hätte. Und wie die Typen vom Sinkkasten dann zornig murrend, aber kleinlaut, bezahlt hätten. Eine Spende für die politischen Gefangenen. Toll! Und dass das doch eine richtig gute und ja auch wirklich gerechtfertigte Aktion gewesen sei. Erzählte Rikki den Scherben. Und dass er schwer angetan sei von ihrer LP “Warum geht es mir so dreckig”. Und ob er jetzt ein paar Tage bei ihnen wohnen könne … bis er eine Wohnung gefunden hätte? Solidarität unter Anarchisten und so … und gemeinsam sind wir stark und so … und keiner wird uns mehr aufhalten können. Uns nicht und die Revolution nicht. Und Venceremos und so.

Die Scherben haben Rikki in ihrer Wohnung am Tempelhofer Ufer auf dem Fußboden schlafen lassen. Aber sie waren reserviert, haben ihn ziemlich unfreundlich behandelt. Sagt er jedenfalls. Ihnen war er verdächtig, wie er da so plötzlich aus dem Nichts bei ihnen aufgetaucht war. “Die haben mich für einen Bullenspitzel gehalten, diese paranoiden Idioten!” Seitdem waren Rikkis Sympathien für Ton Steine Scherben gedämpft.

Er hatte einen Tisch, einen Fernseher, einen Kleiderschrank, eine Couch, eine Reiseschreibmaschine, ein Radio, einen Plattenspieler, zwei Stühle einen Koffer und einige Kisten mit Schallplatten, Zeitschriften, Büchern. Das musste nach Berlin.

“Könnt ihr mir helfen?”

Ricky belud mit Petty und Schlaff einen gemieteten Ford Transit. Inter Rent. Schlaff fuhr, Schlaff, den sie Schlaff genannt hatten, eben weil er genau so war: “schlaff”. Ein großer breiter Teddybär mit hängenden Schultern, hängenden Armen: schlaff. Schlaff fuhr. Rikki hatte keinen Führerschein. Petty erst seit kurzem. So eine große Karre traute er sich noch nicht zu. Also fuhr Schlaff. Der ja immer fuhr. Normalerweise mit seinem weißen R4. Mit dem sie immer mitfuhren. Überall hin. Überall in der Gegend rum. Ohne Schlaff wären sie nirgendwo hingekommen. Ohne Schlaff wären sie aufgeschmissen gewesen. Und Schlaff, so schlaff er sonst war, der große gutmütige Bär mit schlaffem Ausdruck, schlaffer Körperhaltung, fuhr Auto alles andere als schlaff. Dass ihnen manchmal Hören und Sehen verging, wenn er in die unzähligen Taunus-Kurven stach und bretterte. Durchs Lorsbachtal.

“Einen R4 schmeißt du nicht um!” war so eine Redensart. “Schaffst du nicht! Das schaff nicht mal ich!” sagte Schlaff. Er hat ihn auch nie umgeschmissen, seinen weißen R4, wenn es auch manchmal bedrohlich nahe dran war, wenn es gefährlich geschaukelt und gequietscht hat. Nach Berlin ging es ohnehin meistens geradeaus: Autobahn. Schlaff fuhr. Immer geradeaus. Autobahn. Berlin.

“Und was machen wir an der Grenze? Wenn uns die DDR-ler die Karre auseinander nehmen? Wenn die gucken wollen, was wir da hinten drin haben? Wenn die in die Kisten schauen?”

“Weißt du, was, Rikki? Du packst einfach den ganzen Anarcho-Krempel, Ton Steine Scherben, Bakunin, Kroptkin, Stirner, Landauer, Mühsam und das ganze Zeugs, die SDS-Schriften, Kommune 1 und Kommune 2, Dutschke und Biermann … das packst du nach ganz unten in die Kisten. Und oben drauf dann die Gesamtausgabe von Brecht … hast du die überhaupt? Und Lenin “Was tun?” und “Staat und Revolution”. Und Karl Marx: “Das Kapital” … die blauen Bände aus dem Dietz Verlag. Und die ganze Kuba-Literatur von deiner Abiturprüfung. Das alles oben drauf. Und bei den Platten machst du’s genauso. Packst Biermann und Neuss ganz nach unten. Und oben drauf den Degenhardt: “Mutter Mathilde”. Den haben sie doch gerade erst aus der SPD rausgeschmissen, weil er zur Wahl der DKP aufgerufen hat. Und die Arbeiterlieder von Ernst Busch und son Zeug. Auch oben drauf. Am besten noch auf Amiga. Hast du sowas? Da lassen die uns sofort weiterfahren…”

Rikki fand die Idee gut und packte seinen Kisten entsprechend um. Das eine nach unten. Das andere nach oben. Es funktionierte.

“Ham Sie Kinder dabei?”

“Nee!”

“Waffen oder Munition?”

“Nee!”

“Machen Sie mal auf! Was ham sie in den Kisten?”

“Nur Schallplatten und Bücher…”

“Machen Sie mal die Kiste auf!”

Der Grenzposten sieht Blaue Bände … Das Kapital.

“Danke, Sie können weiterfahren!”

“Na, hab ich’s dir gesagt, Rikki?”

“Das blaue Wunder! Und unten drin liegt das ganze Anarcho- und Anti-DDR-Zeug. Sehr lustig!” Sie freuten sich. Rikki und Petty lachten. Schlaff fand diesen ganzen politischen Kram eher ein bisschen “überzogen”.

“Ach, wisst ihr, diese ganze Revolution, das ist eigentlich nicht so mein Ding!”

“Schlaff…!” Rikki sprach seinen Namen streng aus, ermahnte ihn, er solle mal nicht so reaktionär daherquatschen “Die Revolution kommt, Schlaff. Das wirst auch du nicht verhindern. Und diese Revolution wird alles wegfegen. Diese ganzen Spießer- und Kapitalistenschweine, und diesen ganzen miesen, grauen, grauenhaften, verspießerten DDR-Scheißdreck hier. Dieses ganze unfreie Scheißland, wo sie den Sozialismus einmauern müssen. Das ist doch kein Sozialismus. Wenn man den einmauern muss. Das ist doch n Scheißdreck, das will doch keiner haben. Und was ham die hier überhaupt für ne Autobahn? Das ist doch keine Autobahn. Diese elende Rumpelpumpel-Strecke. Das ist doch keine Straße! Du wirst sehen, Schlaff, das wird die Revolution alles wegfegen. Und du wirst es nicht aufhalten, du nicht, Schlaff. Und auch sonst niemand. Und wenn es hart auf hart kommt, wird die Revolution auch dich wegfegen. Wenn du dich dagegenstellst. Denn entweder du bist dann für die Revolution. Oder du bist dagegen. Und dann fegt sie dich halt weg. Alles Schlaffe sowieso.”

Rikki zündete sich eine Reval an.

“Tssi, tssi, tssi” machte Schlaff mit seiner hohen Mädchenstimme.

“Du wirst es sehen!”

Elende Rumpelstrecke durch die DDR. Hundert Stundenkilometer. Mehr ist nicht erlaubt. Schlaff.

Als sie den ganzen Krempel ausluden, ins Haus reintrugen, Stuttgarter Straße, Neukölln, sahen ihnen zwei Typen von gegenüber zu. Die hingen da im Fenster. Sie winkten. Warum winken die? Meinen die uns? Was wolln die?

“Ey, was machst du denn hier?” Die meinten Petty. Er sah genauer hin. Ein großer Blonder mit einer Motorradlederjacke. Und ein Kleinerer.

“Ey, das is ja n Ding! Was macht ihr denn hier?”

Friedrich Erdmann und Michael Popp aus München.

“Wir wohnen hier!”

Ausgerechnet gegenüber der neuen Wohnung von Pettys Freund Rikki aus Frankfurt wohnen zwei alte Bekannte von Petty aus München. Ja, sie hatten auch nach Berlin gewollt, von München. Das hatten sie ihm mal erzählt. Schon vor längerer Zeit. Und jetzt das: “Jetzt sind sie hier. Und wir sind auch hier. Was für ein Zufall. Alle hier. Iss ja n Ding, Mann! In Berlin kommt alles zusammen.”

Rikkis neue Wohnung war ein dunkles Loch: ein Zimmer mit Kachelofen, ein kleiner Flur, von dem eine Toilette abging und eine winzige Küche. Ohne Bad. Adresse war eigentlich Sonnenallee, aber man konnte auch von hinten rein, über die Stuttgarter Straße.

“Na, gefällt’s euch?”

“Hmm…”.

Schön, war es nicht, aber das war auch nicht wichtig. Schön war nicht wichtig. Hauptsache Berlin. Und eine eigene Wohnung. Und nicht so teuer. Und weit weg von den Eltern. So weit war Rikki schon mal. Darum beneidete Petty ihn. Und alles, was Rikki brauchte, war jetzt auch da. Seine Klamotten, seine Bücher und die Schallplatten. Und der Fernseher. “Ja, Mann, der ist wichtig! Wegen der Sportschau. Eintracht. Und Tatort…”

Rikki legte keinen besonderen Wert auf Gestaltung. Die Bude war schnell eingerichtet. Auf der Längsseite die Couch, oben drüber: Che Guevara, Fernseher gegenüber auf einer Kiste, das war erstmal am wichtigsten. Sportschau, Eintracht, Tatort. Der Schrank auf der Schmalseite gegenüber vom Fenster. Schlaff bestand darauf, dass sie den so hinrückten, dass zwischen dem großen Kachelofen und dem Schrank gerade so viel Platz bliebe, dass der thronartige Holzstuhl mit der hohen Rückenlehne und den beiden Armlehnen genau dazwischen passte. Exakt zwischen Ofen und Schrank. Das passte. Wie nach Maß. War ja auch nach Maß. Und der massige Schlaff, der Petty optisch immer an Chris Farlowe erinnerte. Rikki fand das auch, spätestens seit dem Konzert von Colosseum in der Frankfurter Messehalle: “Ja, du hast Recht. Der Schlaff sieht aus wie Chris Farlowe. Nur dass er nicht so eine schicke Fransenlederjacke trägt wie der…”

“Aber schlaff ist der Farlowe auch!”

“Ziemlich schlaff!”

Schlaffs Stammplatz in Rikkis neuer Wohnung: Eingeklemmt auf dem großen Holzstuhl, zwischen Kachelofen und Schrank, und davor noch ein Tisch. Dort saß Schlaff jetzt immer. Da fühlte er sich wohl. Geschützt. Geborgen. Heimelig. Wie in einem Versteck. Petty nannte es Schlaffs “Klaustroklause”. Rikki fand das lustig: “Na Schlaff, gehste wieder in deine Klaustroklause?” Sie haben ihn nie woanders sitzen sehen. Die ganzen Tage nicht. Immer nur Klaustroklause. Dort aß er, dort trank er, dort war er zuhause. Schlaff.

“Och, sehr schön hier in meiner Ecke, sehr angenehm!” sagte Schlaff mit seiner ulkig weichen, hohen und betulichen Stimme. “Sehr schön hier, jaja, sehr schön!” Chris Farlowe in der Klaustroklause.

Es sei denn sie gingen raus, verließen Rikkis neue Bude, die Stadt erkunden. Berlin. “Mensch, wir sind in Berlin!” Und es gefiel ihnen. Dieses graue und kaputte Berlin. Die verrotteten Altbauten mit den narbigen Fassaden.

“Mann, guck mal, die Löcher da, ob das noch Einschusslöcher aus dem Krieg sind?” Diese abgeplackten Fassadenstücke. Hier war nichts zu spüren von der Frankfurter Biederkeit, kein modischer Schnickschnack, keine schicken Menschen wie in München, nicht dieses falsche Getue. Kein Geprunke und Geprotze. Kein schicker Scheißdreck. Hier war alles gröber, roher, echter. Und in der Sonne bekamen die kaputten Häuser, das Graue, Verfallene und Verrottete sogar einen besonderen Glanz. Doch, Berlin gefiel ihnen. Jetzt müssten sie es sich nur noch erobern.

H.p. Daniels

–

Bei „Hauptsache Berlin“ handelt es sich eigentlich um das dritte Kapitel von H.P. Daniels unveröffentlichem Roman „Nowhere Man“, der mit autobiografischen Reminiszenzen von den 1970er Jahren erzählt. Mich hat der Ausschnitt sehr gespannt gemacht und ich hoffe wir werden, möglichst bald, das ganze Werk gedruckt lesen können. Ich danke H.P. sehr herzlich, dass ich seinen Text vorveröffentlichen durfte. Rainer Jacob hat sich vom Text zu einer Illustration inspirieren lassen und die Fotos aus dem alten West-Berlin hat Cornelia Grosch beigesteuert. M.K.

Mehr von H.P. Daniels hier: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000086822391&ref=ts&fref=ts

Kudamm

Kudamm