Familienportrait: „High Society“ / Biografie eines Berliner Hippies / 1954 – 2023

1967 wechsle ich von der Grundschule auf die Friedrich-Ebert-Oberschule und lerne Richard kennen. Bis zu seinen Tod 2023 war er mein ältester noch lebender Freund. Zusammen mit ihm schaute ich 2016 auf sein abwechslungsreiches Leben zurück. Er wollte ganz hoch hinaus, fiel aber mehrfach tief. Sein Leben war wie eine Achterbahnfahrt, nur länger, steiler und breiter.

1967 sehe ich die Beach Boys im Sportpalast an der Potsdamer Straße, an dessen Stelle heute der Sozialpalast steht. Es ist mein erstes Rockkonzert, ich bin zwölf. Dennis und Brian Wilson haben Übergewicht, ich auch. Ich träume davon selbst auf der Bühne zu stehen. 22 Jahre vorher fragte ein Rheinländer namens Joseph Goebbels die im Sportpalast anwesenden Deutschen, ob sie den totalen Krieg wollten und alle brüllten: “Ja.”

Foto oben: Von links Marcus, Andi, Richard 1970. Unten: Pariser Straße 15, heute übt hier ein Buchbinder sein Handwerk aus.

Zwei Jahre danach gründen meine Freunde und ich unsere erste Band. Einen Übungsraum haben wir in der Pariser Straße 15. Richards Vater hat dort einen winzigen Uhrenladen. Heute übt ein Buchbinder hier sein Handwerk aus. Über dem Laden gibt es 1970 eine Art Hochbett, dort schläft der Uhrmacher mit seiner Frau, einer Krankenschwester. Unter dem Laden ist ein Keller, dort steht unsere kleine Anlage, dort können wir spielen oder einfach nur zusammen hocken und quatschen. Wenn wir Hunger haben, macht uns Richards Mutter Schmalzstullen.

Wir spielen Blues, den Blues der 60er Jahre, wie Cream oder die frühen Pink Floyd. Richard ist unser Drummer, dünn und blass wie er ist, sieht er dem Trommler Ginger Baker ähnlich. Ich spiele Bass, ich habe einen weißen Höfner-Bass zu Geburtstag und Weihnachten bekommen. Andy ist nicht nur der Leadgitarrist, er schreibt auch die Songs und ist die treibende Kraft. Rolf, der vierte Mann, ist älter. Schon 18, während wir um die 15 sind. Rolf hat einen Bart und kann Auto fahren. Außerdem spielt er klaglos Rhythmusgitarre, während sich Andy in langen Solos verliert. Andy ist der Schönling unter uns, ein echter Mädchenschwarm, mit seinen dunklen langen Haaren sieht er ein bisschen wie Paul McCartney aus.

“Spoiled Saturn”, den Gruppennamen habe ich erfunden. Der Unglücksstern und spoiled davor hört sich irgendwie groovy und erdig an. Meist spielen wir vor Freunden und Verwandten, viel mehr gibt unsere kleine zusammengesuchte Anlage nicht her. Den Uhrmacher nervt der Krach bald und wir ziehen kurzfristig in einen Keller gegenüber, unter einer Apotheke, aber auch da fliegen wir schnell raus, zu laut!

Oben: Richard 1970, unten: Andi und Marcus 1973.

Unseren größten Auftritt tritt haben wir vor den Schülern der Otto von Guericke-Schule. Es ist ein Wandertag, im Tegeler Forst hat die Schule einen Saal gemietet. Wir borgen uns ein paar Verstärker und Boxen und rocken das Haus. Vier lange Songs haben wir, als wir damit durch sind, fangen wir nochmal von vorn an, “Live at Tegel”. Die Schülerschaft ist begeistert. Abends feiern wir unsern Erfolg im Piccola Taormina, der Mini-Pizzeria neben der Market-Boutique in der Uhlandstraße, wo man damals die schärfsten Klamotten kaufen konnte.

Die Pizzeria in der wir 1970 unser Konzert feierten gibt es heute noch.

Kurz danach wird uns die Anlage geklaut. Damit ist die Luft raus, wir haben einfach nicht die Kraft und die Geduld, noch einmal Geld zu sparen und uns gebrauchte Teile zusammen zu kaufen. Mit Andy bleibe ich eng befreundet, Richard und Rolf sehe ich eine Weile nicht wieder.

1971 beschließe ich, da mir das Gymnasium verschlossen ist, wenigstens meine Mittlere Reife zu machen. Dafür gehe ich auf die Alfred Wegener Schule im schicken Dahlem. Richard wohnt in der Nähe, Im Dol, in der Villa von Paul Hubschmid und Eva Renzi. Richard hat einen Kumpel, der viele Leute in der Theater- und Film-Branche kennt, Peter Brandes.

Peter gehörte zur Clique um den Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Nach einer handfesten Prügelei mit dem exzentrischen Schauspieler Kurt Raab, verstößt ihn Fassbinder aus seiner Umgebung. Peter hat Richard, der zuhause herausgeflogen ist, weil er nicht mehr zur Schule gehen wollte, den Job besorgt auf Haus und Garten des prominenten Paares aufzupassen, während diese in St. Tropez leben.

Daher gehe ich nach der Schule oft in die luxuriöse Villa, um Richard zu besuchen und im Pool zu schwimmen. Ich führe lange Gespräche mit ihm, nach unserem Rauswurf aus dem Gymnasium und dem Ende unseres politischen Engagements sind wir beide ziellos. Er möchte gern irgendwo dazugehören, er will von Leuten wie Hubschmid und Renzi akzeptiert werden und er träumt davon um die Welt zu reisen. Er wird sein Ziel erreichen, doch er muss einen hohen Preis dafür zahlen. Ich neige zur Verweigerung, auch mir sind Beruf und Karriere egal. Ich möchte schreiben und als Bohemien leben. Das letztere ist ziemlich einfach zu erreichen, aber bis sich für meine Schreiberei irgendjemand interessiert werden zehn lange Jahre vergehen.

Eines Tages sitzen wir mit ein paar Bekannten am Swimming-Pool, auch die fünfjährige Anouschka Renzi mit ihrer Nanny ist dabei. Außer mir haben sich alle aus der Hubschmidschen Hausbar bedient und Joints geraucht. Daher bin ich der einzige der bemerkt, wie das Kind in den Pool fällt und zu ertrinken droht. Ich springe in Jeans und T-Shirt hinterher und ziehe Anouschka an den sicheren Rand.

Richard arbeitet bei einer Tournee des Schauspielers Hannes Messemer, ein guter Mime, leider aber ein Alkoholiker. Zu Richards Pflichten gehört es, aufzupassen, dass der Star vor der Vorstellung nicht zu viel trinkt. Er lernt viel, Peter zeigt ihm wie man Licht setzt. Anschließend trampt Richard nach St. Tropez, wo sich seit den 60er Jahren die Reichen und die Schönen treffen. Er schickt mir eine Karte, er ist enttäuscht, was er dort gesucht hat, findet er nicht.

Die Postkarte aus St. Tropez.

Terry Melcher, ein Sohn von Doris Day, ist Songwriter und Musikproduzent. 1968 stellt ihm Dennis Wilson von den Beach Boys einen Musiker namens Charles Manson vor. Aber Melcher gefällt das Demo nicht das Wilson von Charles Manson aufgenommen hat. In der Folge besucht Manson Melcher mehrfach in dessen Haus 10050 Cielo Drive. Genervt zieht Melcher aus und das Haus wird an Roman Polanski und Sharon Tate vermietet. Am 8. August 1969 ermorden Mitglieder von Mansons Gefolgschaft, unter ihnen Susan Atkins, drei Freunde von Tate und einen zufälligen Zeugen. Anschließend ersticht Atkins die hochschwangere, um Gnade flehende Sharon Tate mit 16 Messerstichen. Danach schmiert sie das Wort PIG mit Tates Blut an die Hauswand.

Im provinziellen Berlin gibt es auch danach noch Beziehungen zwischen Promis wie Eva Renzi und „Hippies“ wie Richard und Peter. In St. Tropez hat sich die High Society aber bereits hermetisch vor Außenseitern abgeschlossen.

1975 wohne ich mit einer Freundin in der Joachimsthaler Straße. Richard besucht uns und schwärmt von Goa. Dort würden Hippie-Träume noch wahr und der Jet-Set schaut auch vorbei. Er will dort den Winter verbringen und uns mitnehmen. Ich kann mich mit der Idee nicht anfreunden, aber Ulrike überredet er. Beide werden viele Winter in Indien verbringen. Ulrike macht dort ein Restaurant auf, hat Erfolg, heiratet einen einheimischen Rechtsanwalt und bekommt zwei Töchter. Sie ist 2021 gestorben. Richard mietet die Villa Nunes und betreibt dort eine Pension.

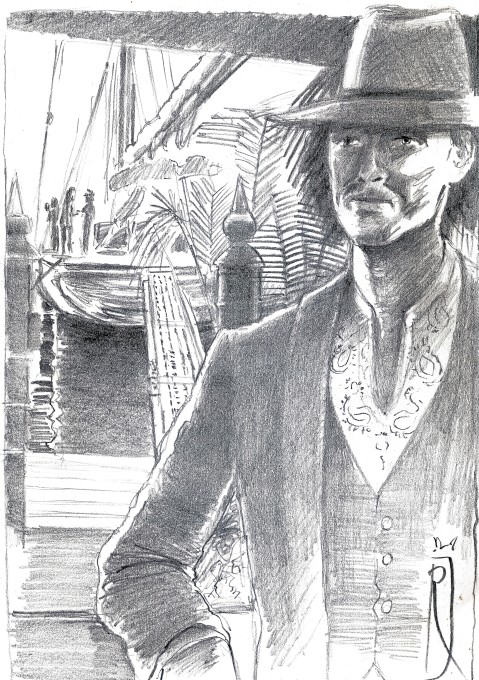

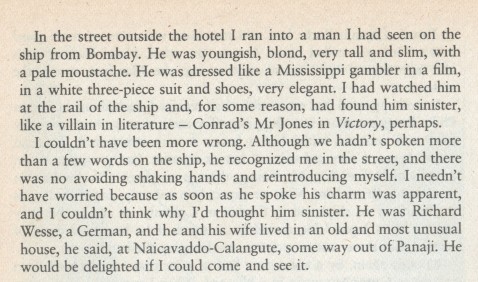

Der Reiseschriftsteller Gavin Young besucht ihn in der “Villa Nunes”, dem ehemaligen Haus eines portugiesischen Beamten von 1904. In “Slow Boats to China” findet er, das Haus hätte einen mysteriös-verwunschenes Aussehen. Richard beschreibt er als “youngish, tall, blond with a pale moustashe. He was dressed like a mississippi gambler with a three-piece-suit in a film, very elegant.” Gavin portraitiert Richard auf mehreren Seiten und zeichnet ihn auch in der Villa Nunes. Richard ist sehr stolz darauf. In Berlin schenkt er mir das Buch.

Oben: Richard mit Sohn und Freunden in Goa 1983. Unten: Gavin beschreibt sein Treffen mit Richard.

Unten: Gavin Youngs Zeichnung und Beschreibung der Villa Nunes.

Unten: Richard bei den Dreharbeiten zum Film “Jaipur Junction”.

Trotz Filmprojekten, irgendwann reicht Richard das beschauliche Hippieleben in Goa nicht mehr und er plant mit drei engen Freunden einen wirklich großen lukrativen Schmuggel durchzuziehen. Einmal richtig absahnen und sich dann mit einem kleinen Hotel zur Ruhe zu setzen. Sie kaufen eine Segelyacht, schippern nach Kerala in Südindien. Dort werden 250 Kilo bestes Haschisch im Boot versteckt. Anschließend lassen sie die Yacht per Schiffsfracht nach Kanada bringen.

Zwei Monate später sind sie in Toronto um das Geschäft über die Bühne zu bringen. Einen Vorschuss haben sie bekommen, sie wohnen in einem Luxushotel und beschließen sich die Haare schneiden zu lassen. Dazu gehen sie zum exklusiven Friseur Howard Barr, der die Rolling Stones für Videodrehs frisiert hat. Als sie sich nach der Kopfwäsche aufrichten, sehen sie sich von schwerbewaffneten Polizisten umringt.

Zum Prozess reist Richards Mutter nach Toronto, am Urteil kann sie nichts ändern. Sieben Jahre Haft, das ist mehr als er erwartet hat. Zuerst denkt er an Selbstmord, dann arrangiert er sich irgendwie. In den 70er Jahren sind kanadische Gefängnisse nicht ganz so übel, zu Weihnachten gibt es Seafood Salad. Richard schreibt mir, ihm ist wichtig, dass ich ihn auch jetzt noch akzeptiere.

Nach zwei Jahren wird er abgeschoben. Er bekommt einen Anzug aus der Gefängnis-Schneiderei, der phänomenal schlecht sitzt und 200.- Dollar. In Berlin arbeitet er in einem Kaufhaus und versucht sein Leben wieder auf die Reihe zu bringen. Doch bald führt Richard wieder sein altes „Highlife“, im Sommer in Berlin, im Winter in Goa.

Es ist 1983, ich habe mit Herbert die Cut-Up-Swingers gegründet, eine experimentelle Band, der Chorgesang erinnert an David Peel & The Lower Eastside. Metall-Percussion und Küchenmaschinen ergänzen den Sound. Ich lade Richard ein, mitzuspielen. Wir machen Band-Fotos, aber zu den Proben kommt er nicht. Wiedereinmal höre ich fast zwei Jahre nichts von ihm.

Unten: Cut-Up-Swingers (ich, Mirko, Richard, Herbert.)

Als ich 1986 mein erstes Filmprojekt verwirkliche, fällt mir Richard ein und ich engagiere ihn als Gaffer, also Beleuchter. Tatsächlich hilft er viel, nicht nur beim Licht, er spielt auch den Hippie Deli. Auch sein Kumpel Peter spielt eine Rolle. Nach einer Japanreise haben beide asiatische Freundinnen, die furchtbar nett sind und auch helfen beim Film. Wovon die vier leben, bleibt mir ein Rätsel.

Im Frühjahr drehen wir den Piloten für “Bum Bum Peng Peng”, die Parodie einer Krimiserie. Wir drehen auf Umatic Lowband, einem inzwischen historischen semiprofessionellen Videoformat. Die Geräte bekommen wir zum Teil vom Offenen Kanal Berlin, der auch die Ergebnisse ausstrahlt.

Kurz danach nimmt mich Richard auf eine exklusive Geburtstagsparty mit. Es ist seine Art sich für den Job zu bedanken. Wir feiern mit diversen Promis, an der langen Tafel sitzt neben mir Christoph Eichhorn, den ich sehr schätze. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit mit dem Schauspieler zu sprechen. Immerhin spielte er in der Verfilmung meines Lieblingsromans “Der Zauberberg”, den Helden, Hans Castorp.

1988 erinnert sich der Musikproduzent Terry Melcher an die Beach Boys. Er braucht Geld und produziert mit den Jungs “Kokomo”, den penetrant süßlichen und wahrscheinlich schlimmsten Hit der Band. Brian Wilson ist an dieser Aufnahme nicht beteiligt.

Zehn Jahre später meldet Richard sich wieder. Inzwischen mache ich die Disposition für den Offenen Kanal Berlin und er besucht mich 1996 im Sender. Wieder hat er ein paar Jahre im Knast verbracht, wieder waren Drogen der Grund. Nach Feierabend nehme ich ihn mit vom Wedding in die City West, damals gab es noch Taxi-Coupons für die Spätschicht. Als wir an der Haftanstalt Moabit vorbeifahren, zeigt er auf sein “ehemaliges Zimmer”. Ich registriere, dass es mir vor dem Taxifahrer peinlich ist, mit einem Knastbruder befreundet zu sein und wundere mich, dass ich so bürgerlich denke.

2008 besuche ich Ulrike, ihre Töchter sind inzwischen erwachsen, eine ist ein bekanntes Model geworden. Ulrike erzählt mir, das Richard in Berlin lebt und Hartz 4 bezieht.

Mit Andy war ich immer eng befreundet, wir sind öfter verreist und haben den Kontakt nie abreißen lassen. Nach dem Fall der Mauer haben wir Ausflüge in die ehemalige DDR gemacht. Ende der 90er Jahre stirbt Andy an einem mysteriösen Pilz, der in kürzester Zeit seine Lunge zerfrisst. Ich vermisse ihn immer noch sehr.

Rolf habe ich nur einmal wiedergetroffen, er hat eine Familie gegründet und ist Versicherungsvertreter geworden.

Als ich 2014 anfing meinen zweiten Roman „Ein Hügel voller Narren“ zu schreiben, brauchte ich ein reales Vorbild für meine fiktive Hauptfigur. Mein alter Schulfreund Richard passte hervorragend und so erfand ich „Roberto“. Roberto hatte auch eine Pension in Goa, er war wegen 250 Kilo Haschisch in Kanada im Knast und Robertos Vater war, wie der von Richard, im dritten Reich im jüdischen Widerstand. Schon in den 80er Jahren hatte ich mit Richard den Plan entwickelt eines Tages ein Buch über ihn zu schreiben. Also fühlte ich mich bevollmächtigt dies nun auch zu tun. Allerdings erzählte ich jetzt eine wilde, erfundene Geschichte, in der Roberto und sein Vater Dinge tun, von denen ich nicht wusste, ob sie Richard gefallen würden. Leider hatte ich seit den 90er Jahren keinen Kontakt mehr zu Richard gehabt. Also begann ich ihn zu suchen, auf Facebook wurde ich fündig. Er hatte sich gerade erst angemeldet und freute sich sehr und fand mein Buchprojekt toll und spannend. Er kam zu meiner ersten Lesung im März 2014, zufällig wohnt er direkt neben der Kulturwerkstatt, in der ich als lesender Schriftsteller debutierte. Ich war froh, dass er den Drogenhandel aufgegeben hatte., nachdem er Anfang des neuen Jahrtausends eine letzte Haftstrafe abgesessen hatte. Es wäre „die verbindlichste“ gewesen, drückt er sich aus. Danach arbeitete er viele Jahre in einem Tonstudio. Er kam mir entspannt und gereift vor. Wir trafen uns, er unterstützte mich beim Roberto-Roman und wir hielten Kontakt über Facebook.

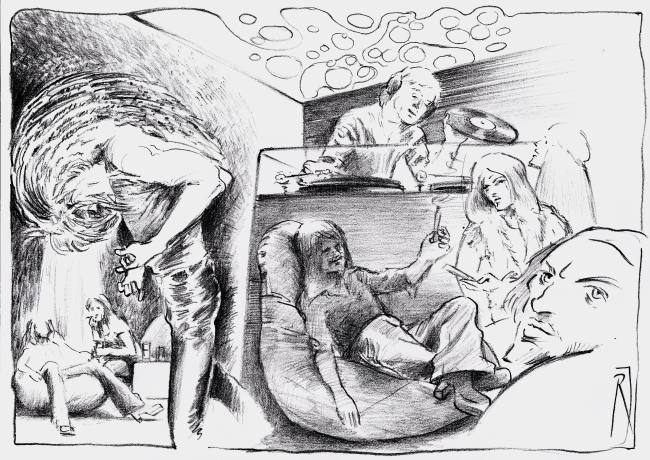

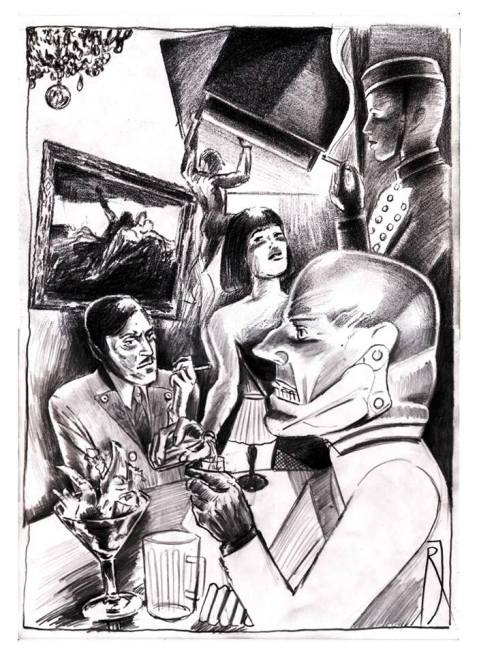

Zwei Illustrationen von Rainer Jacob zum “Helden ’81”-Roman.

Im Frühjahr 2016 ist er dann plötzlich von der digitalen Bildfläche verschwunden. Über sechs Wochen höre ich nichts von ihm und er antwortet nicht auf Mails und Nachrichten, dann ein Gruß auf Facebook. Er spricht von einer schweren Krankheit … Dann steht er unvermittelt eines Tages vor meiner Tür. Sofort wird mir klar, schwere Krankheit bedeutet Krebs. Er sieht krank und unglaublich dünn aus. Man hat den Krebs zufällig entdeckt, er hat Glück gehabt. Doch obwohl der Krebs noch klein war, hatte er schon gestreut. Nun hat Richard keinen Magen mehr und ihm steht eine viermonatige Chemo bevor. Trotz einer Bronchitis hält er durch, wenn er mich besucht merke ich ihm die Strapaze an. Was ihn besonders ärgert, er hat seine Arbeit verloren, viele Jahre hat er ein Tonstudio geleitet, aber als er krank wurde, hat man ihn herausgeworfen. Ich beginne diese Geschichte mit ihm zu bearbeiten, wir suchen Fotos aus, die Ablenkung tut ihm gut. Realistischerweise rechnet er damit, dass seine ihm verbleibende Lebensspanne unkalkulierbar, aber möglicherweise nicht lang, ist. Meinen zweiten Roman, dessen Hauptfigur Roberto, auf seiner Biografie beruht, würde er gern noch einmal in den Händen halten. Etwa 230 Seiten sind fertig, dann habe ich, obwohl nur drei Kapitel fehlen, aufgehört zu schreiben. Ich hatte mir viel vorgenommen, für meinen zweites Buch. Vielleicht zu viel? Ein West-Berliner Schelmenroman ist es, aber auch ein Panorama der Stadt 1981, auf dem Höhepunkt der Hausbesetzerbewegung. Außerdem ergründe ich das Lebensgefühl meiner Generation, der in den Nifty-Fifties Geborenen. Über ihren Eltern lag der Schatten des Dritten Reichs, doch das Wirtschaftwunder drückt scheinbar alle Widersprüche ins Unbewusste. Über die Zukunft machte sich meine Generation keine Gedanken, bis wir in den 1970ern in das Arbeitsleben drängen, um unseren Teil des Wirtschaftwunders zu ernten. Da stellen wir erstaunt fest, dass die fetten Jahre vorbei sind. Und schließlich reicht die Vorgeschichte des Romans ins düsterste Kapitel der deutschen Geschichte zurück, die Nazizeit und ihre Gräuel. Dass Richards Vater im jüdischen Widerstand gegen Hitler war, wusste ich vorher nicht. Nicht zuletzt ist es ein Buch über Väter und Söhne. Und am Ende soll alles stimmig sein, jedes Klötzchen soll an seinen speziellen Platz fallen und dabei natürlich aussehen. Vor diesem Ende habe ich Respekt, vielleicht sogar Angst zu versagen. Respekt habe ich vor meinem Freund, der, um sein Leben kämpft und dabei nicht den Humor und nicht seinen lebensbejahenden Charakter verliert. Nach einem Leben voller Höhen und Tiefen gibt er nicht auf. 2023 ist Richard gestorben, er ist wieder Heroin-rückfällig geworden. Den Roman habe ich auch noch nicht zu Ende geschrieben. Nicht jeder unserer Träume verwirklicht sich, aber es ist wichtig Träume zu haben.

Unten: Richard im November 2016.

Brian Wilson lässt mich über Facebook an seinem Leben teilhaben. Auch er hatte großartige Erfolge, aber tiefe Depressionen. Jetzt ist er wieder kreativ und gibt Konzerte. Es ist eben nie zu spät, das Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Die Flinte ins Korn zu werfen, ist immer noch Zeit.

Wird fortgesetzt.

Die Geschichte von Andi, unserem viel zu früh gestorbenen Freund:

Berlinische Leben – “Easy Andi Solo Gitarre” / Portrait einer Freundschaft / 1969-1999

Das erste Kapitel des Roberto-Romans „Helden ’81“:

Berlinische Leben – „Bela Rattay’s Dead“ / „Helden ’81” – Kapitel Eins / von Marcus Kluge / 1981

Familienportrait: „Passierschein nach Pankow “/ 1957 – heute / Lost and Found

Wollankstraße, ca. 1957 und heute.

Als ich ein kleiner Junge war, fuhren wir sonntags meist in den Osten und besuchten Tante Lotte in Pankow. In Pankow wohnte auch die Staatsführung der DDR, im Westen sagten Kommentatoren deshalb gern “Pankoff”, dass klang so schön russisch-martialisch. Wir fuhren mit der S-Bahn oder dem Auto bis Wollankstraße und liefen dort unter der Brücke durch in den Osten. Wenn Tante Lotte uns besuchte, kam sie auf gleichem Weg in den Westen. Unter ihrem Hut hatte sie meist geschmuggeltes Schnitzelfleisch. Tante Lotte, die Witwe war, bewohnte eine Einzimmer-Wohnung in einer Villa in der Tschaikowskistraße. Im Sommer saßen wir bei Kaffee und Kuchen im Garten hinter dem Haus und im Winter servierte uns Tante Lotte ihre berühmten Schnitzel in ihrem Zimmer neben dem molligwarmen Ofen. Am 13. August 1961, wir waren in Dänemark in einer Ferienwohnung, lauschten wir ungläubig den Nachrichten aus Berlin. Die DDR, so nannte man sie damals aber nicht, man sagte “Osten” oder “Zone”, hatte eine Mauer mitten durch die Stadt gezogen. Damit war Schluss mit unseren Sonntagsausflügen nach Pankow.

Erst als Ende 1963 die Passierscheingespräche erfolgreich waren, konnten wir erstmals wieder nach Pankow, meine Großtante besuchen. Allerdings hatte der Besuch etwas Konspiratives, denn wir sollten auch Lottes Schwester Martha und ihren Mann Adolf treffen, die, verbotenerweise, extra aus Bad Liebenwerda angereist waren. Und hinter jedem Busch wurde die Stasi vermutet, immerhin war man ja in Pankoff. Lotte, Martha und Adolf erwarteten uns an der Straßenbahnhaltestelle Grabbeallee und mein Bruder hielt unser Wiedertreffen mit der Kamera fest. In unseren Gesichtern spiegeln sich Freunde über das Treffen, aber auch Angst vor möglichen Repressalien. Ein verbotener Besuch in der Hauptstadt der DDR scheint uns heute ein nichtiger Anlass zu sein. Doch die Generation meiner Großeltern hatte ihre im Dritten Reich erworbene Furcht vor einer unberechenbaren, zuweilen hysterisch reagierenden Staatsmacht auch in der DDR beibehalten. Wahrscheinlich zu Recht. Als wir in konspirativer Manier das Haus betraten, überwachte uns Onkel Adolf und trieb uns zur Eile an. Was dann passierte war unspektakulär, es gab Kassler und Kuchen für die Kinder, während die Erwachsenen Ente aßen und sich anschließend mit Schnaps stärkten. Schließlich war es eine heimliche Familien-Weihnachts-Nachfeier, da passte Schnitzel nicht. Mein Vater war zur dieser Zeit in Westdeutschland in einem Krankenhaus, also fuhren wir auf dem Heimweg mit der S-Bahn. Yorckstraße stiegen wir aus, es war schon spät, also beschloss meine Mutter ein Taxi zu nehmen. Der Taxifahrer erkannte sofort woher wir kamen und kommentierte: “Na, zurück aus dem jelobten Land? Iss ooch nich allet Jold watt jlänzt!” Mich beeindruckte der Ost-Berlin-Besuch nachhaltig, ich schrieb an meinen Vater (siehe unten). Doch irrte ich mich mit dem Datum, ich hatte übersehen, dass das Jahr 1963 Vergangenheit war und ein frisches 1964 soeben begonnen hatte.

Tante Lotte konnte 1965, als Rentnerin, ausreisen und zog zu meiner Oma in die Prinzregentenstraße nach Wilmersdorf. Doch davor wurde der Kontakt nach Pankow über meine südamerikanischen Verwandten gehalten, die 1961 nach West-Berlin kamen. Wolfgang Kluge und seine Frau hatten venezolanische Pässe und konnten jederzeit in den Ostteil fahren. Auch schmuggelten sie Schmuck und Papiere in den Westen. Hilfreich wurde auch mein 1964 geborener Cousin Johannes, in seinem Kinderwagen war viel Platz für Konterbande. Johannes W. Kluge (Sohn von Notburga und Wolfgang Kluge) erinnert sich: “Da wir Venezolaner waren wurden wir nicht so sehr gefilzt. Aber beim letzten Mal ist ihnen doch das Herz in die Hose gesunken als ein Vopo “Halt, stehenbleiben” schrie und hinterher lief. Als er sie erreicht hat, sagte er ‘Dem Kleinen ist der Schuh heruntergefallen, das wäre doch schade wenn’s verlorengeht’…”.

Anfang September 2016 fuhr ich mit der S-Bahn bis Wollankstraße und ging den Weg in die Tschaikowskistraße zu Fuß, um Fotos zu machen. Auf der Westseite der Brücke hat mein Vater meinen Bruder etwa 1957 abgelichtet. Heute ist hier viel Verkehr, aber es gibt kaum Passanten, die die ehemalige Grenze passieren. In Pankow ist es ruhiger als im Wedding, selbst die Ausfallstraße Grabbeallee ist nicht stark frequentiert. Ich fotografiere Kneipen, verfallenen Villen und zwei Botschaften. Den Neubau der Botschaft von Togo und die heruntergekommene ehemalige australische Vertretung. Ich finde sie architektonisch reizvoll, später recherchiere ich. Die ehemalige Botschaft ist deshalb etwas besonderes, weil ihre Fassade mit Keramikwänden aus der Werkstatt von Hedwig Bollhagen geschmückt ist. Der Plattenbau ist eins von mehreren Gebäuden, der Baureihe IHB. Der Typ IHB wurde von einem Kollektiv des Bau- und Montagekombinats Ingenieurhochbau Berlin (IHB) unter Leitung von Horst Bauer entworfen. Das Gebäude wurde in Stahlbeton-Skelettbauweise ausgeführt. Typisch für die Gebäude war die Fassade aus Carrara – Waschbeton, die vorkragenden Brüstungselemente und die große Terrasse über dem Erdgeschoss. Für DDR-Verhältnisse sind repräsentable, elegante Bauten entstanden. Der Architekt Horst Bauer hat auch das denkmalgeschützte Café Moskau an der Karl-Marx-Allee entworfen. In der Tschaikowskistraße entdecke ich weitere Botschaften der IHB-Baureihe. Zwei werden genutzt, eine Projektgesellschaft für Innovationen hat sich hier eingeigelt, angeblich ist sie für die Bundesregierung tätig. Hohe Zäune, keine Klingel, Boten werden gebeten, eine Handynummer anzurufen. Es macht einen konspirativen Eindruck, hat hier Frau Merkel ihren heimlichen Thinktank? Recht verfallen und in hohe Zäune vom “bauzaun-discount” eingefriedet ist Saddam Husseins ehemalige Botschaft in DDR. Generationen von Plünderern und Ravern bei illegalen Parties haben der Irakischen Vertretung den Rest gegeben. Im Gegensatz zur ehemaligen Australischen Botschaft wird die Ruine wohl abgerissen. Doch für den Bau in der Grabbeallee scheint eine Rettung in Sicht. http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/pankow/pankow-frohe-botschaft-der-denkmalschuetzer/12459148.html

50 Jahre nach meinem nachweihnachtlichen Erlebnis in Pankow besuchten mich am 4. Dezember 2013 drei Journalisten vom Daily Telegraph, um mich zu meinen Erinnerungen an das erste Passierscheinabkommen zu befragen. Tom Rowley, der Magazinartikel für das Blatt schreibt, der ausgezeichnete Fotograf Geoff Pugh und der sympathische junge Dolmetscher William Pimlott, der mein Blog im Internet fand und den Kontakt hergestellt hatte. Aus dem 90 Minuten langen Gespräch kondensiert Tom Rowley neun Zeilen:

-Another Berliner who was a boy at the time, Marcus Kluge, likewise recalls the impact of that Christmas, when, as a nine-year-old, he went to visit his great aunt, Lotte, with his parents. “I can remember feeling that it was fantastic that somewhere in this great wall there was now a hole,” he says. “There were cakes, schnitzel, coffee, and lemonade for me.” Still, he was saddened not to reprise his pre-wall gardening job. “I was disappointed because I thought there would be some tomatoes ready to pick in the garden. It hadn’t occurred to me they wouldn’t be there in winter; we did go out briefly, but it was just too cold to stay.”

All three recall how quickly their hours together passed, and their distress at leaving their relatives behind in time to cross back to the West before the deadline.-

Das Treffen in der Grabbeallee am 5.1. 1964. So sieht es hier heute aus:

Die Villa um 1950.

Konspirativ betraten wir das Haus.

Sonntagskaffee im Garten ca. 1960, unten: Garten und Remise heute.

Der ehemalige Grenzübergang Wollankstraße heute.

Oben: Übergabe von Schmuggelware. Unten: Lotte, Martha und der kleine Johannes Kluge.

Oben: Die Villa 1962. Unten: Heute.

Oben: Der Neubau der Botschaft von Togo. Unten: Die Villa “Haus Horridöh”.

Die ehemalige australische Botschaft in der Grabbeallee, die nun doch erhalten bleibt.

Die DDR-Vertretung von Saddam Hussein in der Tschaikowskistraße. Ein Artikel über das Schicksal des Gebäudes aus dem Jahre 2010: http://www.tip-berlin.de/saddams-letzte-botschaft/

Alle bisher veröffentlichten Familienportraits:

Tante Lotte und Onkel Paul, ihre Geschichte und Pauls tragisches Ende:

Der Artikel zum Passierscheinabkommen:

Berlinische Leben – “The Fundamental Things Apply – Eventually” / Helden ’81 – Kapitel Elf / von Marcus Kluge / November 1981

Heute vor 34 Jahren starb Ingrid Bergman in London, die, wenn sie noch lebte, heute 101 Jahr alt geworden wäre. Obwohl sie als Star und Filmikone gefeiert wurde, hatte sie nichts Laszives und eignete sich kaum als Pin-Up-Girl. Eher verkörperte sie eine neuartiges Frauenbild, dass den stets etwas naiv wirkenden Flapper den 20er und 30er Jahre überwunden hatte und souverän, ihrem Intellekt, wie in “Casablanca”, oder auch bewusst ihrem Gefühl, wie in “Notorious”, folgte. Dieses elfte Kapitel meines “Schöneberg ’81” Romans ist eine Hommage an sie und den Michael Curtiz Film der, wie kaum ein anderes US-Melodram, meine Generation von deutschen Filmfans begeistert hat.

(Bisher: Roberto ist wegen seiner Schulden zum Gangsterboss bestellt und ich muss ihn begleiten. In der Gruppe habe ich den rätselhaften August Deter kennengelernt, könnte er eine Hilfe sein? Gudrun meldet sich nicht und mir schwant Böses.)

Der Tag hatte schon schlecht angefangen. Es war ein Freitag, der Tag bevor ich mit Roberto, den Boss der Pistaziengang treffen sollte, ein Termin vor dem ich ziemlichen Bammel hatte. Ich war relativ früh aus dem Bett gekommen, nach dem ersten Kaffee und zwei Zigaretten entschied ich, es wäre höchste Zeit Gudrun anzurufen, damit sie nicht auf falsche Gedanken käme. Damit wollte ich dem Tag einen Kick in die richtige Richtung geben. Der Versuch schlug fehl. Meine Einleitung:

“Hallo Gudrun, nachdem du dich nicht gemeldet hast, wollte ich doch mal einen schönen Tag wünschen, bevor du mich wieder ganz vergisst!”,

wurde von einer unfreundlichen Gudrun mit barschen Worten gekontert:

“Du hast ja Nerven hier so einfach anzurufen, nachdem du dich Montag so heimlich aus dem Staub gemacht hast!”

Ich war geplättet und in kürzester Zeit wurde mein Körper und vor allem mein Hirn von Stresshormonen überflutet und ein Sirren in meinen Ohren wurde so laut, dass ich kaum noch hören konnte, was Gudrun mir sonst noch zu sagen hatte. Offensichtlich empfand sie mein Verschwinden so, als ob ich unsere Liebesnacht im nachhinein zu einem One-Night-Stand erniedrigt hätte. Das Briefchen, das ich zurück gelassen hatte, war völlig anders angekommen, als von mir geplant. Wenn ich doch bloß früher angerufen hätte!

Zusätzlich fiel mir jetzt wieder ein, dass morgen der Tag war, an dem wir diesen Ghobadi treffen sollten. Gern wäre ich wieder ins Bett gegangen, noch lieber hätte ich mein Leben an der Garderobe abgegeben, um mir später ein anderes, besseres zurückgeben zu lassen. Roberto schuldete Ghobadi eine für mich horrende Summe, etwas fünfstelliges nahm ich an. Wie war ich da reingeraten, nachdem ich mich sonst erfolgreich aus allem raushalten konnte? Statt mich hängenzulassen, setzte ich mich an die Maschine und begann zu schreiben. Ich arbeitete an die Filmtexten für Werbeagentur, bis mir einfiel, es wäre wichtiger Gudrun einen Brief zu schreiben und den Versuch zu wagen, doch noch mal zu erklären, wieso ich abgehauen war und das es nichts mit Gudrun oder der Situation zu tun hatte.

Um mich in Stimmung zu bringen legte ich eine Platte mit Ausschnitten aus Warner Brothers Filmen auf, die auch Musik und Dialoge aus “Casablanca” enthielt. Bogart sagte zwar nicht:

“Play it again, Sam!”

Das war eine Erfindung von Woody Allen für seinen Film aus dem Jahr 1972 gewesen. Nein, Bogart sagte:

“Play it, Sam! You played it for her, you can play it for me.”

Und der brave Sam spielte “As Time Goes By”.

“You must remember this

A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.

The fundamental things apply

As time goes by.

And when two lovers woo

They still say, “I love you.”

On that you can rely

No matter what the future brings

As time goes by.”

Ein paarmal zog ich einen angefangenen Text wieder aus der Maschine und warf ihn fort, doch dann gelang mir ein freundlicher, stimmiger Brief, den ich mit einer Prise Komik abrundete. Ja, die richtigen, wichtigen Sachen, Menschen und Ideen tauchten auf. Nur geschah das, meiner Erfahrung nach nie zu früh, sondern eher kurz bevor es zu spät war.

Bevor ich am Nachmittag zur Gruppe beim Psychiater Philippus aufbrach, hatte einer plötzlichen Eingebung folgend das kleine Notizbuch eingesteckt, in dem Robertos Vater seine Erlebnisse als Widerstandskämpfer und Lagerhäftling im Dritten Reich aufgeschrieben hatte. In der Gruppe machte ich mir selbst Luft, ich schilderte das unangenehme Gespräch am Morgen mit Gudrun und wie ich mich falsch verstanden sah. Ich bekam erst sehr viel Mitgefühl und gute Worte von den anderen, aber die Diskussion behielt mich im Fokus und das fühlte sich zunehmend peinlich an. Besonders ein Gruppenmitglied schoss sich auf mich ein und zeigte nicht nur Verständnis für Gudrun, sondern kritisierte mich hart, weil mir mein Schlaf wichtiger als die sich anbahnende Liebesbeziehung war. Ich ärgerte mich, hatte aber weder Lust noch Kraft dagegen zu halten. Zu meinem Erstaunen mischte sich nun August in die Diskussion, den ich für absolut egozentrisch gehalten hatte und nahm mich in Schutz. Zum ersten Mal war er mir sympathisch und mir kam eine Idee.

Nach dem Ende der Gruppensitzung wartete ich, eine Zigarette rauchend, vor dem Haus auf August. Es dämmerte und der Novemberabend roch nach Winter, das erste Mal in diesem Herbst. “Schneeluft” nannten manche Menschen das auch. Aus unerfindlichen Gründen verband ich diesen Geruch und diese Tageszeit mit den 70er Jahren. Keine andere Situation war typischer für das zuende gegangene Jahrzehnt. Der Beginn der Nacht am Anfang des Winters, wenn ich wieder einmal feststellte, dass der vergangene Tag mich nicht weitergebracht hatte. Schon weil ich gar nicht wusste, wo ich eigentlich hin wollte. Dieses Gefühl wollte ich hinter mir lassen, aber war ich denn wenigstens auf dem richtigen Weg?

Ich sprach ihn an, als August das Eckhaus in der Uhlandstraße verließ und er freute sich über meine Einladung, gemeinsam etwas trinken zu gehen. Wir liefen die Uhlandstraße in Richtung Kantstraße und setzten uns dann im Schwarzen Café in eine ruhige Ecke im Ersten Stock. Erst sprachen wir über die Gruppe und den Professor. Über die Gründe, wieso wir die Gruppe besuchten brauchten wir nicht zu sprechen, denn darüber hatten wir uns in den Sitzungen ein Bild machen können. Wir tranken Flaschenbier und ich stellte August ein paar Fragen, die mich schon länger beschäftigten:

“Kannst du dich denn nicht an deine Familie und deine Heimat erinnern?”

“Ja und nein, ich komme wohl aus Wien und ich habe eine Vorstellung, wie meine Eltern waren, oder sind. Aber nichts konkretes, wie der Name fällt mir ein.!”, war seine enttäuschende Antwort.

Ich bohrte weiter:

“Wo hast du diesen Namen her, August Deter?”

“Der stammt aus der Klinik, Philippus meint, der sei ein Insider-Scherz unter Psychoheinis. Keine Ahnung was er meint.”

“Und wovon lebst du, du brauchst doch Geld?”

“Das kommt von so einer Stiftung, Seelenhilfe heißt die. Die haben mich unter ihre Fittiche genommen und haben mir auch Papiere besorgt. Die haben was mit der katholischen Kirche zu tun und sind wohl sehr einflussreich in Süddeutschland.”

“Wieso bist du nun ausgerechnet nach Berlin gekommen?”

“Ich hatte da so ‘nen Zettel bei mir, da stand diese Pension in Berlin drauf und ich hatte das vage Gefühl, ich müsse in Berlin irgendeine Mission erfüllen. Mein Betreuer bei der Seelenhilfe meinte, ich solle dem nachgehen und der hat mir auch Philippus empfohlen.”

Langsam brachte ich das Gespräch auf meinen Freund Roberto und sein Problem:

“Ich wollte dir was zeigen!”, ich holte das Notizbuch von Robertos Vater heraus, zeigte ihm die Fotos und machte ihn auf die Ähnlichkeit zwischen ihm und dem SS-Offizier aufmerksam. August wurde still, ich bestellte noch zwei Bier und dann begann ich ihm die Geschichte von Roberto, seinem Vater und dann von Ari und dem Schmuggel nach Kanada zu erzählen. Ich berichtete von Aris Selbstmord in Wien und schließlich von der Pistazien-Bande, die nun von Roberto das Geld zurückhaben wollte, das Ari für den Kanada-Coup geliehen hatte.

August hörte aufmerksam zu und begann bald zu nicken, so als ob er die Geschichte schon kannte, oder sich zumindest etwas Ähnliches gedacht hatte.

Ich wusste zwar nicht, worin Augusts Beitrag zur Lösung des Problems bestehen sollte, trotzdem war ich sehr froh, als er signalisierte, er würde uns helfen, irgendetwas würde uns schon einfallen, um die Ansprüche der Gangster zu befriedigen. Ich fühlte mich auf jeden Fall schlagartig besser.

Wir tranken noch ein paar Bier und redeten über Filme, das Wissen darüber und die Liebe zum Film hatte Augusts Amnesie nicht tangiert. Genau wie Ari mochte August Bogart-Filme, besonders die aus der schwarzen Serie und natürlich “Casablanca”.

Ich probierte, ob er wie Ari auch manche Dialoge auswendig konnte:

“Let’s see. The last time we met…”

Ohne zu zögern, setzte er das Gespräch mit Bogarts Text fort:

“It was La Belle Aurore.”

“How nice, you remember. It was the day the germans marched into Paris.“, ich sprach Ingrid Bergmanns Sätze. August antwortete:

“Not an easy day to forget. I remember every detail. The germans wore grey; you wore blue.”

Wir schüttelten uns vor Lachen, es waren ziemlich viele Biere gewesen.

Wir verabredeten uns für Sonntag im Tempodrom, dann zahlten wir. Auf der Kantstraße verabschiedeten wir uns, natürlich auch stilgemäß. August gab mir das Stichwort:

“You still owe me ten thousand francs.”

Ich sprach den, von Claude Rains gespielten, Polizeichef:

“And that ten thousand francs should pay our expences.”

“Marcus, I think this is the beginning of a beautiful friendship!”

Roberto und ich fuhren mit der U-Bahn nach Dahlem-Dorf und begaben uns auf die Suche nach der Adresse von Ghobadi. Schnell fanden wir sie, wir klingelten an einer kleinen Gittertür mit dem Schild: “Konsulat der Volksrepublik Nord-Samaan”. Wir wurden von einem wohlbeleibten Herrn in Empfang genommen, unter dessen Jacket sich eine Waffe abzeichnete. Das Haus war ein großer, einstöckiger Bungalow, keine Villa, wie ich es erwartet hatte. Im Haus tastete ein zweiter, ebenfalls kräftig gebauter Herr uns auf Waffen ab. Hundertmal hatte ich sowas im Kino gesehen, nun erlebte ich es zum ersten Mal am eigenen Leib. Ein seltsames Gefühl. Der zweite Bodyguard, auch er mit einer Beule unterm Sakko, führte uns in einen Raum, dessen Wände üppig mit Ölgemälden behängt war, der Hausherr hatte wohl eine Schwäche für Familienportraits. Das Genre aus dem 18. Jahrhundert, das im Englischen Conversation Piece und im Italienischen grupo di famiglia genannt wurde. Ich war natürlich kein Experte, aber die Bilder hatten eine hohe Qualität, soviel war klar. Trotz des Wandschmucks war der Raum ungemütlich, es war kalt und es gab keine Sitzgelegenheiten; nur ein großer Perserteppich in der Mitte machte ihn etwas wohnlicher. Der Raum schien klimatisiert zu sein, ich schaute auf eine Anzeige an der Wand, 17° Celsius bei 68% Luftfeuchtigkeit schien das amtliche Klima für Ölgemälde zu sein.

Der wandelnde Schrankkoffer lies uns allein, Roberto und ich schauten uns nicht an und wir wechselten auch kein Wort. Mir war klar, dass Roberto die Muffe genauso ging wie mir. Etwa zehn Minuten lies man uns warten, dann kamen die beiden Bodyguards und brachten Sitzkissen sowie ein Tischchen. Die Möbel drapierten sie auf dem Perserteppich, sodass eine orientalische Sitzgruppe entstand. Einer der beiden verschwand wiederum, während sich der andere wie eine Wache neben die Tür stellte. Wir blieben stehen und schauten uns die Bilder an, jedenfalls taten wir so, als ob.

Eine leise, aber durchdringende Stimme lies uns zusammenfahren, wir drehten uns um, der Hausherr hatte den Raum betreten:

“Salam meine Herren. Ich bin hocherfreut, sie zu begrüßen.”

Er blieb etwa zwei Meter vor uns stehen und deutete ein Verbeugung an, auch wir verbeugten uns tief; ich verbeugte mich unwillkürlich tiefer als der Hausherr und Roberto auch. Ghobadi sah, mit seiner Augenklappe, tatsächlich etwas wie Moshe Dayan aus. Er hatte graumelierte Haare, einen gepflegten Bart und trug einen grauen Tweed-Anzug, der perfekt saß. Bei ihm deutete keine verräterische Beule auf eine Feuerwaffe hin:

“Mein Name ist Mohsen Ghobadi, eigentlich bin ich auch Berliner, ich lebe seit einem Vierteljahrhundert hier.”, er trat nun auf Roberto zu:

“Sie sind also der Herr Oderberger. Ich versichere ihnen meine herzlichstes Beileid zum Tod ihres Vaters. Aber ich hörte, sie haben sich noch von ihm verabschieden können.”

Ghobadi sprach ausgezeichnetes Deutsch, nur ein leicht ölig-verwaschener Akzent verriet, dass er kein Muttersprachler war und er war sehr gut informiert. Er schüttelte Roberto die Hand, der sowas wie “Danke schön” stammelte.

“Wen haben sie denn da mitgebracht?”

Ghobadi blickte neugierig in meine Richtung und ich entschloss mich, zurück zu ölen:

“Sehr geehrter Herr Konsul, ich bin hocherfreut sie kennenzulernen. Mein Name ist Kluge, ich bin Schriftsteller und Journalist und sozusagen als Freund und seelische Unterstützung von Herrn Oderberger hier.”

“Sehr erfreut, Herr Kluge. Freundschaft ist etwas Großartiges, fast so wertvoll wie die Familie. Das ist bei ihnen im Westen leider etwas in Vergessenheit geraten.”

Ghobadi hatte mich mit seinem unbedeckten, blauen Auge scharf angesehen, sodass ich froh war, als er sich wieder Roberto zuwendete:

“Dass ihre Schwester ihr Kind verloren hat ist natürlich auch ungemein traurig, das war sicher nicht unsere Absicht. Aber wenn die Dinge eine gewisse Dringlichkeit erreicht haben, passieren solche Missgeschicke, durch die auch Unschuldige Schaden nehmen. Da kann ich ihnen die Verantwortung auch nicht abnehmen, Herr Oderberger! Das wäre für sie viel praktischer, wenn ein Orientale die Schuld tragen müsste, nicht war?”, er grinste jetzt unverhohlen frech.

“Aber sie und ich wissen, und sicher weiß auch der Herr Kluge, dass die Verantwortung allein bei ihnen liegt.”

Roberto räusperte sich, er war kurz davor etwas zu sagen, doch es blieb beim Wollen. Ich hörte erstaunt über mich selbst, wie ich sagte:

“Aber die Gewalt ging nun mal von ihren Mitarbeitern aus.”

Ghobadi schaute mich etwas mitleidig an:

“Vordergründig haben sie Recht, aber versetzen sie sich in meine Lage. Ein alter Geschäftsfreund aus Indien hat mich gebeten diese Schulden einzusammeln und ich habe Herrn Oderberger mehrfach Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äußern. Aber er hat über viele Wochen keine verbindliche Zusage gemacht. Zweitausend Euro war das einzige, was wir von ihm bekommen. Ein Bruchteil der 30000 Dollar, die, ohne Zinsen, fällig sind. Herr Oderberger hat sich sogar versteckt. Sein Verhalten war respektlos gegen meinen Freund und mich und man könnte auch sagen: betrügerisch. Verzeihen sie mir das starke Wort, aber es ist doch treffend, oder?”

Sein Deutsch war makellos, es war besser, als das der meisten Deutschen. Fast hätte ich Verständnis für ihn gehabt. Ich hätte gern noch etwas über Gewalt gegen eine wehrlose Frau gesagt, doch es war mir nicht möglich Ghobadi zu unterbrechen; ich hatte einfach nicht die Traute, seinen dominanten Redefluss zu stoppen:

“Lassen sie es sich eine Lehre sein, was den Schütz ihrer Familie angeht. Es ist traurig, wenn man erst durch Schaden lernt. Niemand weiß das besser als ich. Aber setzen wir uns doch.”

Er zeigte auf die Sitzgruppe auf dem Teppich. Einer seiner Diener brachte Teegeschirr und Gebäck, er machte uns mit Zeichensprache aufmerksam, unsere Schuhe auszuziehen, dann setzten wir uns. Ohne Schuhe war es ganz schön kalt. Ghobadi verlies kurz den Raum und kam dann mit einer Mappe zurück und setzte sich auch. Der Bedienstete goss uns Tee ein und nötigte uns von den Keksen zu nehmen. Schweigend tranken wir Tee und knabberten Gebäck, schließlich ergriff Ghobadi wieder das Wort:

“Lassen sie mich ihnen eine Geschichte erzählen.”

Wenn ich die Augen zusammen kniff, hätte ich mir vorstellen können, in einem orientalischen Basar zu sitzen und einem Geschichtenerzähler zuzuhören. Es war fast gemütlich, wenn ich bloß keine Angst gehabt hätte.

“Vor rund 30 Jahren war ich der glücklichste Mann Teherans, ich hatte eine wundervolle Frau, zwei Töchter und ich war als Geheimdienstchef einer der mächtigsten Männer des Landes. Mein Freund Mohammad Mossadegh war Premierminister einer demokratisch gewählten Regierung. Er hatte mich zum Geheimdienstchef gemacht, weil ich ein überzeugter Demokrat war, ich hatte in Oxford und Heidelberg studiert und Gewalt machte mir überhaupt keinen Spaß. Gut beim Geheimdienst ist ein gewisses Maß an Druck ünvermeidlich, doch wir versuchten soweit wie möglich ohne Folter und solche Greuel auszukommen. Doch dann stürzte die CIA Mossadegh, ein Agent namens Kermit Roosevelt* schaffte es mit sehr viel Geld, das Land zu destabilieren und schließlich einen Putsch zu organisieren. Diese Aktion nannte der CIA “AJAX”, es war das Vorbild für jeden Staatsstreich der USA seitdem. Wir waren wohl zu naiv und zu friedfertig, um mit der abgefeimten Bosheit dieses Kermit Roosevelt fertigzuwerden. Übrigens sagt man, Kermit soll das Vorbild gewesen sein, nachdem Ian Fleming seine Romanfigur James Bond geformt hat. Kermits Helfer brachten, vor meinen Augen, meine Frau und meine Töchter um, ich wurde entführt und lange gefangen gehalten. Seien sie froh, dass sie ihre Familie noch haben. Die einzige Familie, die ich noch habe, sind diese Bilder.”, wobei er aufstand und auf die Gemälde an den Wänden zeigte.

Ghobadi baute sich vor mir auf, nun zog er eine Art Urkunde aus der Mappe und präsentierte sie mir:

“Das hier ist der Schuldschein. Neben Herrn Olt, der ja leider verstorben ist, hat ihr Freund Herr Oderberger unterschrieben. Seien sie doch so freundlich und lesen sie die Summe vor, Herr Kluge.”

Ich stand auf und nahm das Papier in die Hand.

“30000 Dollar plus Zinsen steht hier.”, las ich laut vor.

“Ich will realistisch sein. Sie haben das Geld nicht, also schauen wir ob es etwas anderes gibt, um ihre Ehre wiederherzustellen. Mein Geschäftsfreund sprach von einer Kamera, die eigentlich im Besitz ihrer Familie sein sollte, Herr Oderberger. Eine Leica, ein sehr seltenes Stück.”

Nun stand Ghobadi direkt vor Roberto, der bei der Erwähnung der Leica zusammenzuckte. Roberto brauchte einen Moment um sich zu sammeln. Dann sagte er:

“Ja, aber die Leica gehört jemand anderem. Ich kann sie doch nicht stehlen!”

“Nun, wenn sie sie nicht stehlen wollen, müssen sie sich etwas einfallen lassen. Sie sind doch jung, kreativ und risikofreudig, wie ihre Schmuggeleien zeigen.”

In diesem Moment wurde mir übel, ich hatte Angst mich übergeben zu müssen. Genau das war, was ich unbedingt in meinem Leben vermeiden wollte. Riskante Situationen wie diese, die mich möglicherweise in den Knast bringen konnten. Wieso hatte ich mich bloß auf dieses Treffen eingelassen, nun war ich ebenso dran wie Roberto. Karl Valentin soll gesagt haben:

“Der Kopf ist rund damit die Gedanken ihre Richtung ändern können.”

So etwas passierte gerade in meinem Kopf. Meine Angst, mein Ärger verwandelte sich in Wut und diese Wut richtete sich gegen Moshe Ghobadi. Ich fauchte ihn an:

“Sie drohen uns also, wenn wir die Kamera nicht beschaffen, üben sie Gewalt gegen Robertos Familie. Was ist daran moralischer, als das Handeln von Kermit Bond Roosevelt, der ihre Familie umbringen lies. Sollten sie aus ihrer Erfahrung heraus nicht jeder Gewalt abschwören.”

Ghobadi war überrascht und er versuchte amüsiert zu wirken, doch ich schien einen Wirkungstreffer erzielt zu haben. Er baute sich vor mir auf. Ich wich nicht zurück und er zischte:

“Der Mensch ist eine gewalttätige Species. Das was sie hier im Westen Zivisisation nennen ist eine hauchdünne Schicht, die man durch Manipulation jederzeit, bei jedem beseitigen kann. Und gerade sie, Herr Kluge, als Deutscher sollten vorsichtig sein über andere zu urteilen. Sie haben doch sechs Millionen Juden auf bestialische Weise umgebracht.”

Er hatte mich an einem wunden Punkt erwischt, ich drehte irgendwie durch und schubste ihn heftig, so dass er ein paar Schritte rückwärts stolperte. Ich brüllte:

“Ich hab sie doch nicht umgebracht, sondern meine Vorfahren. Ich bin kein Nazi. Aber sie vielleicht!”

Der Wächter neben der Tür hatte seine Waffe gezogen. Die Übelkeit stieg wieder in mir hoch, ich war entsetzt über mein Verhalten. Ghobadi schien nicht besonders geschockt zu sein, im Gegenteil, er ginste:

“Quod erat demonstrandum, meine Herren. So leicht ist es, mit Manipulation Menschen zur Gewalt zu bewegen. Aber setzen wir uns doch wieder.”

Roberto hatte uns mit großen Augen beobachtet und schien in eine Art Schockstarre gefallen zu sein. Ghobadi sprach, als ob nichts geschehen wäre, weiter über seine Gemälde:

“Die einzige Familie die ich noch habe sind meine Bilder. Ich liebe sie wie meine Kinder. Ich würde alles tun, um sie zu beschützen. Und hin und wieder muss ich eine neues adoptieren. Derzeit liebäugele ich mit einem von David Cosgrove. Er war ein nicht sehr bekannter Porträtist des späten 18. Jahrhunderts. Der Sammler, der es besitzt, will es eigentlich nicht verkaufen, doch der Zufall will es, dass er auch ein fanatischer Sammler von Leica-Kameras ist.”

Ich unterbrach Moshe Ghobadi:

“Und wir sollen jetzt ihr Problem lösen, indem wir die Leica klauen, die wahrscheinlich unbezahlbar ist.”, mein Mut erstaunte mich und Roberto schaute angstvoll in meine Richtung.

Ghobadi legte den Kopf schief und sprach in einem freundlicheren Ton weiter:

“Meine Herren, ich will sie doch nicht übers Ohr hauen. Sehen sie doch unsere Beziehung als eine geschäftliche. Ich mache ihnen ein Angebot, Herr Oderberger kann seine Schulden bezahlen und ich würde ihnen bei Übergabe der Leica noch ein angenehmes Sümmchen bar auf die Hand geben. Herr Oderberger könnte seine Familie unterstützen, in Goa ein neues Geschäft aufmachen und sie Herr Kluge…”, Ghobadi klopfte mir auf die Schulter:

“… könnten sich auch einen Traum erfüllen. Wie wäre es, wenn ich den Schuldschein zerreiße und 60000 Mark draufzahle?”

Ich handelte noch ein wenig, die Summe stieg etwas und Ghobadi lies Champagner bringen, um unseren Geschäftsabschluss zu feiern. Auf dem Rückweg waren Roberto und ich bester Laune bis uns bewusst wurde, dass wir keinen blassen Schimmer hatten, wie wir die Kamera aus Alex Legrands Besitz in unseren bringen sollten. In der S-Bahn saßen wir stumm nebeneinander. Mein inneres Radio spielte “As Time Goes By” und ich wunderte mich über mich selbst.

“It’s still the same old story

A fight for love and glory

A case of do or die.

The world will always welcome lovers

As time goes by.”

– wird fortgesetzt –

*Kermit Roosevelt:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kermit_Roosevelt,_Jr.

http://articles.mcall.com/2004-07-19/news/3560416_1_iranian-oil-iran-s-oil-kermit-roosevelt

Illustration: Rainer Jacob

Berlinische Leben – “Ein Hügel voller Narren” / Roman von Marcus Kluge mit Illustrationen von Rainer Jacob / West-Berlin Herbst 1981

– Der Text ist aktualisiert und ihr findet die Links zu 15 Kapiteln. Zwei stehen noch aus, dann ist auch dieser Roman fertig.-

– Der Text ist aktualisiert und ihr findet die Links zu 15 Kapiteln. Zwei stehen noch aus, dann ist auch dieser Roman fertig.-

Schon bevor ich “Xanadu ’73” abgeschlossen hatte, begann ich über eine Fortsetzung nachzudenken. Mitte Juli 2014 begann ich “Ein Hügel voller Narren” zu schreiben. Wie in Xanadu steht erneut eine “Schelmen-Figur” im Zentrum und erneut ist es ein ehemaliger Schulfreund, jemand der wie Beaky nie richtig erwachsen geworden ist. Anders ist, dass Roberto unbedingt sozial aufsteigen will. Er will die kleine Welt seiner Herkunft, den winzigen Fotoladen seines Vaters in der Pfalzburger Straße, hinter sich lassen und ein Mitglied des internationalen Jetsets werden. Ein paar Stufen hat er genommen, er hat sich mit dem Schauspieler und Playboy Alex Legrand und dessen Freundin Baby Sommer angefreundet. Er hat im Hippie-Paradies Goa eine Pension aufgebaut und dort auch prominente Gäste gehabt. Aber eben bevor ihn der Leser kennenlernt, hat er einen Rückschlag erlitten. Er hat hoch gepokert, in dem er 250 Kilo Haschisch nach Kanada geschmuggelt hat und er ist erwischt worden. Zwei Jahre war er in Kanada im Knast.

Am 22. September 1981 treffe ich den Rückkehrer im Café Mitropa, es ist der Tag an dem Klaus-Jürgen Rattay stirbt. Auf der Straße geraten wir in bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen und müssen vor der wildgewordenen Polizei flüchten. Roberto erkennt seine Heimatstadt kaum wieder.

Doch das ist nicht sein einziges Problem, Gangster sind hinter ihm her, sie wollen Geld zurück, das er mit seinem missglückten Schmuggel verloren hat. Als ich Roberto bei mir wohnen lasse, gerate auch ich in den Strudel einer atemberaubenden Geschichte mit überraschenden Wendungen, die bis zum Widerstand gegen das Nazi-Regime während des 2. Weltkriegs zurückführt. Daneben erkunden wir das legendäre Nachtleben, besuchen Klubs wie das SO 36 und die Music-Hall. Wir erleben Bands, zum Beispiel die “Einstürzenden Neubauten” und die “Goldenen Vampire” und treffen originelle Zeitgenossen.

“Ein Hügel voller Narren” ist eine spannende Kriminalerzählung vor dem Panorama von Hausbesetzerbewegung und Punkszene im West-Berlin des Jahres 1981. Weitere Themen sind Liebe, Freundschaft und der Beruf des Schriftstellers. Besonders interessiert mich die Generation, der in den 50ern Jahren Geborenen. Die Eltern sind oft noch vom Krieg traumatisiert, aber es wird nie darüber gesprochen. Wir, ihre Kinder, begreifen nur langsam, dass eine Aufarbeitung der kollektiven Schuld nie stattgefunden. Das Dritte Reich wurde nur verdrängt und alte Nazis konnten weiter Karriere machen. Der Roman ist der zweite Band meiner West-Berlin-Trilogie. Jedes Kapitel wird mit einer Bleistiftzeichnung von Rainer Jacob illustriert.

Bisher erschienen sind diese Kapitel:

Kapitel 1: http://wp.me/p3UMZB-PT

Kapitel 2: http://wp.me/p3UMZB-QA

Kapitel 3: http://wp.me/p3UMZB-R1

Kapitel 4: http://wp.me/p3UMZB-RT

Kapitel 5: http://wp.me/p3UMZB-Sl

Kapitel 6: http://wp.me/p3UMZB-T5

Kapitel 7: http://wp.me/p3UMZB-Ux

Kapitel 8: http://wp.me/p3UMZB-VH

Kapitel 9: http://wp.me/p3UMZB-Xg

Kapitel 10: http://wp.me/p3UMZB-YI

Kapitel 11: http://wp.me/p3UMZB-11h

Kapitel 12: http://wp.me/p3UMZB-13k

Kapitel 13: http://wp.me/p3UMZB-18U

Kapitel 14: http://wp.me/p3UMZB-1d8

Kapitel 15: http://wp.me/p3UMZB-1mv

Familienportrait Teil 14 – “Mauerbau und Passierscheinabkommen” / 1961-85

Der Mauerbau am 13. August 1961 trennt auch meine Familie. Erst das Passierscheinabkommen ermöglicht uns West-Berlinern nach über zwei Mauerjahren den Grenzübertritt. Zwischen dem 19. Dezember 1963 und dem 5. Januar 1964 dürfen wir Tante Lotte besuchen. Wir fahren ein paar Tage nach Weihnachten und treffen bei Tante Lotte auch deren Schwester Martha mit Ehemann Adolf aus Bad Liebenwerda. Mein Bruder Thomas fotografiert uns in der Grabbeallee (s.o.), auf den Gesichtern sieht man die Freude und Genugtuung über die Familienzusammenführung, aber auch Zweifel. Thomas drückt auch auf den Auslöser, als wir hastig, fast wie Geheimagenten das Haus betreten (s.u.). Auf dem Rückweg steigen wir in der Yorckstraße aus der S-Bahn und nehmen uns ein Taxi. Der Taxifahrer begrüßt uns mit den Worten: “Na kommen se aus dem jelobten Land?”

Die Vorgeschichte:

Das Haus in Pankow

In den 50er und frühen 60er Jahren gilt das Wort Pankow, nicht nur in Westdeutschland, als Synonym für das verhasste DDR-Regime. Walter Ulbricht und seine Spitzengenossen wohnen dort, bevor sie ab 1961 in die berühmte Waldsiedlung Wandlitz ziehen, die von 1958-61 nach russischem Vorbild, als zweifach eingemauertes Ghetto für die Bonzen gebaut wird. Bundesdeutsche Kommentatoren sprechen den Berliner Bezirk mit dem stimmlosen w gern wie Pankoff aus, weil sich das so schön russisch und martialisch anhört. Für mich als kleinen Jungen bedeutet Pankow Besuche bei Tante Lotte, Tomaten im Garten ernten, Wiener Schnitzel,Schokoschrippen und Spaß haben.

Weihnachten 1937 mit Leistikow-Gemälde und Perser

Nachdem sich ihr Mann, der Polizist und Fotograf Paul, am 1. Mai vor die Heidekrautbahn legte und sich umbrachte, zog die Schwester meiner Oma mütterlicherseits in die Tschaikowski-Straße in Pankow. Als ich klein war, besuchten wir meine Großtante Lotte regelmäßig. Wir fuhren mit dem Auto nach Wedding, überquerten am Checkpoint Wollankstraße die Sektorengrenze, fuhren mit der Straßenbahn und bogen dann von der Grabbeallee links in die Tschaikowskistraße. Im Westen der Stadt kannten wir niemand mit Garten und so freute ich mich auf die Besuche, Tomaten und Erdbeeren zu ernten war für mich Stadtjungen toll. Oft kam Tante Lotte auch zu uns nach Wilmersdorf, stets schmuggelte sie Schnitzelfleisch unter ihrem Hut, um ihre Spezialität, herrlich dünne in guter West-Butter ausgebratene Schnitzelchen zu bereiten. Am 13. August enden diese wechselseitigen Besuche, eine nahezu unüberwindliche Mauer teilt plötzlich meine Heimatstadt.

Die “große” Notburga

Wolfgang Kluge

1961 kommt Wolfgang, ein Neffe meines Vaters mit seiner Frau, von uns die “große” Notburga genannt, mit ihren Töchtern nach Deutschland. Anscheinend hat die Ausländerfeindschaft nach den Fall von Diktator Marcos Pérez Jiménez 1958 dazu gedrängt, Venezuela zu verlassen. .Zuerst wohnen sie bei uns, mein Bruder Thomas und ich freuen uns über zwei “Schwestern”. Wir Kinder hausen im großen Wintergartenzimmer in der Wohnung am Volkspark, in die wir 1960 zogen. Wir unterhalten uns in einem Mischmasch von drei Sprachen, deutsch, spanisch und englisch. 1962 bin ich acht, Ingrid ist zehn, die “kleine” Notburga ist zwölf und Thomas ist 14, eine tolle Zeit.

Marcus, Ingrid, Notburga, Thomas

Wolfgang und die große Notburga bringen einen Hauch von weiter Welt ins provinzielle West-Berlin. Notburga ist stets modisch gekleidet, sie wirkt etwas wie die große Schwester von Audrey Hepburn. Wolfgang wird zu meinem ersten männlichen Modevorbild. Er sieht aus wie der amerikanische Bruder von O.W.Fischer, ist immer leicht gebräunt, die kurzen Haare mit Pomade zurückgekämmt. Er trägt sorgsam gebügelte amerikanische Oberhemden in Pastellfarben, in den Brusttaschen Zigaretten und Feuerzeug. Seine ruhige, coole Art hebt sich angenehm von der Berliner Ruppigkeit ab, er betreibt Yoga, jedesmal wenn er anruft und mich am Apparat hat, erkundigt er sich freundlich nach meiner Befindlichkeit und hat keinerlei Eile. Bald arbeitet er für eine US-amerikanische Charterfluggesellschaft, “Saturn Airways”, die fliegt die Berliner nach Mallorca und an die Adria, die Ära der Pauschalreisen beginnt.

Da wir Tante Lotte nicht mehr besuchen können, beginnen die große Notburga und Wolfgang regelmäßig in die Tschaikowskistraße zu fahren. Sie halten den Informationsaustausch zwischen den Familienteilen aufrecht. Neben Lotte lebt ja auch die andere Schwester meiner Oma, Martha mit ihrem Mann Adolf im Osten, in Bad Liebenwerda, dem Geburtsort der drei Töchter des Schuhmachermeisters Schnelle.

Notburga versteckt Tante Lottes Schmuggelgut

50 Jahre später, am 4. Dezember 2013 besuchen mich Journalisten vom Daily Telegraph, um mich zu meinen Erinnerungen an das erste Passierscheinabkommen zu befragen. Tom Rowley, der Magazinartikel für das Blatt schreibt, der ausgezeichnete Fotograf Geoff Pugh und der sympathische junge Dolmetscher William Pimlott, der mein Blog im Internet fand und den Kontakt hergestellt hatte. Aus dem 90 Minuten langen Gespräch kondensiert Tom Rowley neun Zeilen:

-Another Berliner who was a boy at the time, Marcus Kluge, likewise recalls the impact of that Christmas, when, as a nine-year-old, he went to visit his great aunt, Lotte, with his parents. “I can remember feeling that it was fantastic that somewhere in this great wall there was now a hole,” he says. “There were cakes, schnitzel, coffee, and lemonade for me.” Still, he was saddened not to reprise his pre-wall gardening job. “I was disappointed because I thought there would be some tomatoes ready to pick in the garden. It hadn’t occurred to me they wouldn’t be there in winter; we did go out briefly, but it was just too cold to stay.”

All three recall how quickly their hours together passed, and their distress at leaving their relatives behind in time to cross back to the West before the deadline.-

Nach 1963 beschließt Tante Lotte in den Westen überzusiedeln. Die DDR läßt Rentner gehen, die kosten ja nur. Mein Cousin Wolfgang Kluge und seine Frau Notburga, die venezolanische Pässe haben, schmuggeln Schmuck, Domumente und anderes für Tante Lotte in den Westen. Unter anderem den Siegelring von Onkel Paul mit dem Blutjaspis, den ich heute noch trage. Die märkische Kieferlandschaft, gemalt von Walter Leistikow, die Perserteppiche und die schönen Möbel können sie nicht über die Grenze bringen, sie werden die Wohnung eines SED-Bonzen schmücken.

1964 kommt der Sohn von Wolfgang und Notburga, Johannes Kluge, zur Welt. Er wird in Österreich geboren, nie soll er eine deutsche Uniform tragen. Das ist die Lehre, die seine Eltern aus Weltkrieg und den Verbrechen des Dritten Reichs, gezogen haben. Zurück in Berlin wird das Baby beim Schmuggel helfen. In seinem Kinderwagen kann man besonders gut Konterbande verstecken.

Johannes W. Kluge (Sohn von Notburga und Wolfgang Kluge) erinnert sich: “Da wir Venezolaner waren wurden wir nicht so sehr gefilzt. Aber beim letzten mal ist ihnen doch das Herz in die Hose gesunken als ein Vopo “Halt, stehenbleiben” schrie und hinterher lief. Als er sie erreicht hat, sagte er “Dem Kleinen ist der Schuh runtergefallen, das wäre doch schade wenn’s verlorengeht”…

Johannes. Tante Martha und Tante Lotte

Das letzte Kapitel im Leben der drei Schnelle-Schwestern

1965 zieht Tante Lotte schließlich zu ihrer Schwester Elisabeth, meiner Oma, in die Prinzregentenstr. 21A in Wilmersdorf. Als Witwe eines Polizeioffiziers bekommt sie eine stattliche Rente. Sie hilft die ersten Käfer meines Bruders zu finanzieren. Zum Dank unternimmt er mit seinem VW Reisen mit den beiden alten Damen. Die beiden Schwestern haben eine gute Zeit zusammen. Sie streiten sich zwar, aber versöhnen sich immer wieder, wie ein altes Ehepaar. Tante Lotte stirbt 1980 im Schlaf. Meine Oma hat es nicht so gut, bevor sie 1985 stirbt, lebt sie einige Jahre dement im Altersheim. Tante Martha, die dritte der Schnelle-Schwestern stirbt in Bad Liebenwerda, nachdem sie uns in den 70ern nochmal in West-Berlin besucht hat.

Notburga, Tante Lotte, Johannes und Oma in der Prinzregentenstraße in Wilmersdorf 1965

M.K.

– wird fortgesetzt –

Alle bisher veröffentlichten Familienportraits:

Tante Lotte und Onkel Paul, ihre Geschichte und Pauls tragisches Ende:

Der Artikel zum Passierscheinabkommen:

Berlinische Leben – „Halber Mensch“ / Die Poesie des Unfertigen / 9.11.1989

28 Jahre habe ich auf der Insel West-Berlin gelebt, die die Mauer wie ein feindlicher Ozean umgrenzte. Heute vermisse ich dieses West-Berlin. Vielleicht könnte man dieses Gefühl „Westalgie“ nennen. Denn im Gegensatz zur Ostalgie, die einem maroden System voller Spitzelei und Kleinbürgerlichkeit huldigt, erinnert uns die „Westalgie“ an eine Welt, in der das Meiste gut und nur weniges schlecht war. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich zurückdenke.

Es ist nun über ein Vierteljahrhundert her, dass dieses West-Berlin Geschichte wurde und die Erinnerung neigt dazu, die Dinge schönzufärben. Umso länger sie vergangen sind, umso schöner scheinen sie zu sein. Trotzdem ist auch diese Erinnerung real, wir erfinden ja nichts. Wenn ich etwas besonders an West-Berlin geschätzt habe, dann war es die Vorläufigkeit, die das Leben dort hatte. Nicht nur die Personalausweise waren behelfsmäßig und der Status der Stadt vorläufig. Ich habe mein ganzes Leben dort als vakant und nicht festgelegt empfunden. Ich führte ein halbes Leben, ohne Zukunft und Pläne, ich war ein Halber Mensch, aber diese Unfertigkeit gefiel mir gut. Ich brauchte mich auf nichts festzulegen. Denn jederzeit hätte ich im Radio folgende Nachricht hören können:

„Starke Militärkräfte des Warschauer Paktes bewegen sich auf West-Berlin zu. Die Westalliierten versuchen die Halbstadt solange zu halten, bis West-Berlin evakuiert ist. Bleiben sie zu Hause, bis ihnen mitgeteilt wird, wann sie und von welchem Flughafen sie ausgeflogen werden. Jeder Berliner darf ein Gepäckstück bis 15 Kilo Gewicht mitnehmen, für Kinder gelten 10 Kilogramm.“

Es wäre nicht unwahrscheinlich gewesen, es gab gute Gründe mit einer weiteren Berlin-Krise zu rechnen. Es wäre die vierte gewesen. Erst war da die Blockade, die Krise Nummer eins. 1958 stellte Chrustschow ein Ultimatum, die Krise Nummer zwei. Damals wurde meinen Eltern ein kleine Villa im Grunewald für 20 000 D-Mark angeboten. Sie hatten das Geld nicht und selbst wenn, hätten sie das Haus wohl nicht gekauft, denn sie mussten damit rechnen, kurz danach von den Russen enteignet zu werden. Der Mauerbau wurde dann die dritte Krise und eine 28 Jahre währende Warnung.

Ich war mir einer potentiellen Bedrohung immer bewusst und benutzte sie als eine Entschuldigung meinem Leben etwas Vorläufiges und Offenes zu verleihen. Mit 18 war ich mit der Schule fertig, Abitur und Studium waren mir versagt und es dauerte 14 Jahre, bis ich mit 32 den ersten regulären Vollzeitjob antrat und eine Familie gründete. Bis dahin habe ich so gelebt, als ob es kein Morgen gäbe. Natürlich hatte diese Art zu leben auch etwas Trauriges, aber es entsprach meinem Naturell und ich habe es als stimmig empfunden. Man kann West-Berlin auch als einen ungeplanten sozialen und psychologischen Feldversuch sehen. Wie entwickeln sich Menschen, die in einer ummauerten Stadt wohnen, deren Familien getrennt oder zerfallen sind? Und die gleichzeitig mit der Entfremdung einer hochtechnisierten Gesellschaft im Kapitalismus leben und beobachten können, dass die realsozialistische Versuchsanordnung im Osten der Stadt auch nicht funktioniert. Sie leben als ob nichts wäre. Die Mehrheit macht einfach weiter. Doch Einzelne und subkulturelle Gruppen ziehen ihren Vorteil aus den Eigenheiten der Lage. Die spezielle Freiheit zieht sogar Künstler an. Bekannte wie David Bowie und noch unbekannte wie Wolfgang Müller, der die Stadt wie einen Therapieplatz empfand, als er in den 70ern kam. Neben dem Kapitalismus, wörtlich darunter, bildete sich eine Subkultur, bei der das Geld verdienen zuletzt kam. Brachen und Sub-Standard-Immobilien boten viel Platz für Experimente. Für meine 30 Quadratmeter-Wohnung in der Rheinstraße zahlte ich 1977 ganze 40 Mark Miete, im Monat! An solchen Möglichkeiten mangelt es heute und Freunde und Bekannte von mir ziehen traurigen Herzens aus Berlin weg, weil sie die Mieten und Lebenshaltungskosten nicht mehr aufbringen können.

Ich arbeitete damals 16 oder maximal 20 Stunden in der Woche in den verschiedensten Jobs und hatte meist um die 500 D-Mark zur Verfügung. Das reichte für ein bescheidenes, aber stressfreies Dasein. Sozialhilfe oder andere Beihilfen habe ich nie bezogen, manchmal steckte mir meine Mutter etwas zu. Ich las viel, flanierte durch die Stadt und verbrachte Zeit in Cafés und Discos. Mit Mitte 20 wurde es etwas langweilig, ich fing an zu schreiben und stellte merkwürdige Projekte auf die Beine. Fanzines, Tonträger, Hörspiele, Veranstaltungen und schließlich Filme.

Gab es auch Schlechtes an West-Berlin? Natürlich, das eingesperrt sein, kein Umland zu kennen, die Winter, in denen Berlin ungeheuer trist sein konnte und in denen einem die Braunkohle und der Trabimief den Atem nahmen. Dazu war Berlin nie eine sehr freundliche Stadt, genauso wie in Wien oder New York war hier der Ton stets ruppig. Das mit-einander-umgehen kostete Nerven und selbst als Insel im Sozialismus war West-Berlin eine schnelle Stadt, die einen mit ihrem Tempo ansteckte. Trotzdem war die Mauerstadt soviel beschaulicher als die neue Hauptstadt der Berliner Republik.

Am Abend des 9. November 1989 war ich mit einer Freundin in einem Restaurant in der Nürnberger Straße essen gewesen. Gegen Mitternacht ging ich auf Nebenstraßen den kurzen Weg zur Lietzenburger Ecke Joachimsthaler Straße, wo ich damals wohnte. Es roch ungewohnt, sonst fiel mir nichts auf. Erst später realisierte ich, das der Dunst von Zweitakter-Gemisch in der Luft lag. Daheim zog ich mich aus, putzte die Zähne und schaltete nebenbei den Fernseher an. Die Stimmen, die aus der Kiste kamen klangen aufgeregt, im vorbeigehen schaute ich auf den Bildschirm und sah das Kranzler-Eck, 400 Meter entfernt, irgendetwas war los. Es war voll auf dem Kudamm, lustige kleine Autos fuhren herum und alle waren aufgeregt. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich begriff, dass die Mauer durchlässig geworden war.

In wenigen Minuten hatte ich mich wieder angezogen, dann lief ich zum Kranzlereck. Etwa drei Stunden stand ich da, umarmte fremde Menschen, trank mit ihnen Rotkäppchen-Sekt, immer wieder liefen mir Freundentränen über die Wangen. Tatsächlich weinte ich zum ersten Mal seit neun Jahren, das letzte Mal hatte ich geweint, nachdem am 8. Dezember 1980 John Lennon erschossen wurde, doch damals weinte ich aus Trauer, nun weil mir ein Stein vom Herzen fiel, von dem ich gar nicht gewusst hatte, das er da war. 28 Jahre hatte ich mit der Mauer gelebt, mein gesamtes Leben als „zoon politikon“, als politisch denkendes Wesen. Sieben war ich beim Mauerbau und es war die erste Erfahrung, die ich mit Politik und Geschichte hatte. Und natürlich hatte sie mich geprägt. Es gab da eine Enge in meiner Brust. Das Gefühl einer tatsächlichen oder vermeintlichen Behinderung, wegen derer ich mein ganzes Leben nur als vorläufiges sah. Eine Behinderung, die dann enden würde, wenn auch die Teilung von Land und Stadt endete. Nun war es soweit.

Aber erstmal dachte ich nicht an das Persönliche, zunächst versuchte ich das Historische einzuordnen. Ich wünschte der DDR und seinen Bürgern einen eigenen, dritten Weg. Noch nichts ahnte ich vom Dammbruch der Werte, vom Sog der D-Mark. Nichts ahnte ich davon, dass es die DDR ein Jahr später nicht mehr geben würde, dass ausgerechnet Helmut Kohl das realsozialistische Land im Sturm erobern würde, ich konnte es mir nicht vorstellen in dieser Nacht der Emotionen.

Ein halbes Jahr vorher, im Frühsommer ’89 hatte ich den Eindruck, dass sich in der Hauptstadt der DDR etwas tut. In Mauerzeiten bin nie viel in Ost-Berlin gewesen. Ich fand es deprimierend und vor ’86 konnte ich mir den Zwangsumtausch von 25.-DM kaum leisten. Nun fuhr ich öfter rüber, meistens mit meiner Freundin Helene. Wir merken bald das Doc Martens Stiefel ein KO-Kriterium sind und ziehen neutrales Schuhwerk an. Die Grenzer schielen zwar auf Helenes bunte Strähnen im blondierten Haar, doch weder die Schablone Skinhead noch die des “Punkers” passt auf uns und wir dürfen rein, ins realsozialistische Vergnügen.

Bei unserem ersten Besuch gehen wir auf ein Straßenfest im Ernst-Thälmann-Park. Das scheint eine angenehme Nachbarschaft zu sein. Entspannte, freundliche Berliner, sogar lesbische und schwule Päarchen, die sich nicht verstecken. Das das nicht typisch ist für die DDR oder auch Ost-Berlin ist, ist uns natürlich klar. Wir reden mit ein paar jungen Leuten, die sich vorsichtig, oder aus Mangel an Material, nur leicht punkig gestylt haben. Eine junge Frau fragt Helene nach ihren Haaren. Nicht die bunten Strähnchen interessieren sie, die sind ohnehin utopisch, nein, wie Helene ihren Schopf blondiert möchte sie wissen. Es dauert bis Helene bewusst wird, dass man hier sowas nicht einfach im Drogerie-Markt kaufen kann. Schliesslich empfiehlt sie Wasserstoffperoxid. Davon hat die junge Frau noch nie gehört. Dieses unwesentliche Rencontre mit der Realität des Sozialismus gibt Helene zu denken. Ein Land, in dem Frau ihre Haare nicht ordentlich blondieren kann, ist ein Unding aber auch ein eoxtisches Wunderland, das es zu entdecken gilt.

Ein andermal sind wir an einem Sonnabend am Prenzlauer Berg. Wir haben die ausgefallene Idee, irgendwo tanzen zu gehen. Vom Frannz-Klub haben wir gehört. Wir sprechen mit verschiedenen punkig aussehenden Jugendlichen auf der Schönhauser Starße. Schnell wird klar, dass wir den Frannz-Klub abhaken können. Ohne Karte oder Beziehungen hilft selbst Schlange stehen nicht, weil der Laden schon am frühen Abend voll ist. Wir sind froh wenigstens einen Tisch in einem kleinen Restaurant auf der Schönhauser zu bekommen. Etwas frustriert wollen danach wieder zurück in den Westen, unsere Ostkohle haben wir schon ausgegeben. Plötzlich erscheinen zwei Punks im Lokal, offensichtlich Fremdkörper hier. Noch bevor der Kellner sie herauskomplimentieren kann, haben sie uns einen Zettel zugesteckt. Alles sehr konspirativ.

Die Adresse in der fast unbeleuchteten Kastanienallee ist ein unbewohntes Haus, Licht bzw. Strom scheint es nicht zu geben. Wir schleichen uns mit Herzklopfen und erhobenem Feuerzeug bis in den Hof. Da hängt ein kleines Schild auf dem “Keller” steht und ein Pfeil weist nach unten. Mit angehaltenem Atem tapsen wir die Kellertreppe abwärts. Dann hören wir Musik und sehen ein Flackern. Tatsächlich unten sitzen ca. 20 Punks bei Kerzen und Baustellenleuchten, aus einem kleinen Kassettenplayer tönen die Einstürzenden Neubauten:

“Halber Mensch

Wir sorgen für dich

Wir nehmen für dich wahr

Halber Mensch

Wer geteilt ist, hat nichts mitzuteilen”

Wir werden freundlich begrüßt, es ist eine Party, doch zu trinken gibt es nichts, noch nicht einmal geraucht wird. Kein Geld zu haben gehört wohl irgendwie zu ihrer Art zu leben. Trotzdem freuen sie sich, als wir unsere Zigaretten verteilen. Helene will etwas Gutes tun und besorgt aus einer Kneipe in der Nähe Bier und mehr Zigaretten. Wir unterhalten uns angeregt, ob wir die Neubauten gesehen haben? Ja, im SO36, Blixa war auch Barkeeper, man kennt sich. Besonders angeregt unterhält sich Helene mit einem Rocco. Ich werde langsam nervös, mein paranoides Feintuning sagt mir, wir sollten aufbrechen. Ich mache Druck, wir verabschieden uns, Helene steckt einen Zettel von Rocco ein.

Als sich Helene zehn Tage später mit Rocco treffen will, wird sie an der Grenze zwei Stunden lang aufgehalten. Man befragt sie und sie wird von einer barschen Uniformierten gefilzt. Das wichtigste finden sie nicht, eine Reihe von taz-Artikeln, die Rocco sehr interessieren. Obwohl sie selbst nicht kifft, hat Helene ein kleines Piece für Rocco im BH versteckt, Rocco ist scharf darauf es auszuprobieren. Auch das findet der Grenzdrachen nicht. Die Kiwis und andere Westleckereien darf sie behalten.

Natürlich wird sie verfolgt. Erst mit Rocco hängen sie den Schatten ab. Sie erfährt, 10 Minuten nachdem wir den Keller in der Kastanienallee verlassen hatten, kamen die Bullen und die Stasi. Die Anwesenden wurden eine Nacht festgehalten, doch niemand hatte etwas Verwerfliches dabei, so blieb es dabei. Wenn sie Helene und mich bekommen hätten, wäre das schlimmer gewesen. “Feindliche Agenten” oder irgendsoeinen Quatsch hätten sich die Betonschädel für uns ausgedacht. Einmal mehr im Leben dankte ich meiner Paranoia. Ich lies es mir eine Warnung sein, Helene war eher angestachelt und brachte Rocco regelmäßig “hetzerische Propagandaschriften” mit. Allerdings lernte sie dazu, sie schrieben sich nicht mehr, sondern verabredeten sich immer gleich persönlich.

In der Nacht des Mauerfalls schlafe ich nur zwei oder drei Stunden, mehr brauche ich nicht. Ich lebe höchst gesund, um die für mich neue und ungewohnte Aufgabe, den Offenen Kanal Berlin zu organisieren, bewältigen zu können. Kein Fleisch, kein Zucker, kein Alkohol, leider wird sich auch das durch den Mauerfall ändern. Mit dem Rotkäppchen hat es schon angefangen.

Der 10. November ist ein Freitag. Obwohl die Disposition erst um 10 Uhr aufmacht, bin ich früher da. Ich rechne mit den ersten DDR Bürgern, die sich beim OKB anmelden wollen und ich werde nicht enttäuscht. Gegen halb zehn klopft es an meiner Tür. Eine junge, sympathische Frau mit milchkaffeebrauner Haut betritt vorsichtig mein Büro. “Sind sie Herr Kluge?” “Ja, ich bin der Marcus. Was kann ich für dich tun?” In den Kindertagen des Senders duzten wir eigentlich jeden, der zu uns kam. “Ich bin die Dinah, ich will Fernsehen machen. Das geht doch hier?” “Ja, das geht hier.” Es war der beste Job der Welt, ich liebte ihn.

Dinah war die Prinzessin des Prenzlauer Bergs, sie kannte jeden, wusste Alles und wurde zu meiner Führerin durch die Boheme der Hauptstadt der DDR. Als Nichtweiße in der DDR aufzuwachsen hatte sie tough gemacht, aber sie bemäntelte diese Stärke mit einer entwaffnenden Liebenswürdigkeit. Ich traf sie meistens im „1900“, dem legendären Restaurant, in dem sich die Intelligenz Ost-Berlins traf. Gerade war der in den Westen geflüchtete Ex-Chef zurück gekommen und der Laden brummte jeden Abend. Dinah stellte mich Promis wie Heiner Müller vor, für den sie eine Art Maskottchen war. Anschließend schleppte mich Dinah in offizielle und auch inoffizielle Tränken der Ureinwohner, die von Westberlinern noch nicht entdeckt wurden.

Dinah hatte in den letzten Jahren der DDR gut gelebt. Mit Freunden hatte sie einfache Klamotten genäht, Hemden, Hosen, Westen. Diese haben sie dann verkauft, im Sommer an der Ostsee oder im Winter in den Wintersportorten. Diese Ergänzung der notorisch schlechten planwirtschaftlichen Versorgung mit tragbarer Kleidung, rissen ihnen die DDR-Bürger förmlich aus den Händen. Sie hatten Geld, mehr als sie ausgeben konnten. Sie wohnten in den besten Hotels, speisten in Restaurant wie die Wessis. Die Behörden ließen sie in Ruhe, man wollte das kleine Ventil für die modischen Bedürfnisse der Ostler nicht zudrehen, so pragmatisch wurde auch gedacht in den letzten Tagen des realsozialistischen deutschen Staates.

Als ich am Sonnabend, dem 11.11. 89 vom Balkon sah, warteten etwa 500 DDR-Bürger in einer ordentlichen Schlange auf die Öffnung der Bank am Rankeplatz. Es begannen wilde Tage am Kudamm, schließlich konnte ich kaum noch etwas einkaufen. Als ich am 18. 11. meinen 35. Geburtstag feierte, brachte mir eine Freundin aus Ost-Berlin ein DDR-Care-Paket mit. Mit einem Einkaufsnetz voll Rondo-Kaffee, Tempo-Erbsen und Brausepulver war ich vorerst versorgt. Ich hatte seit Jahrzehnten kein Einkaufsnetz gesehen.

Früher an diesem Tag geriet ich auf ein bekanntes Mauerfall-Foto im U-Bahnhof Schlesisches Tor, inmitten von Ostlern werde auch ich zum „DDR-Touristen“. Neben das Foto schreibt meine Mutter meinen Namen, sie war stolz auf ihre Entdeckung.

Ein paar Straßen von meiner Wohnung entfernt arbeitete Helene damals noch in einem Supermarkt. An ihrer Kasse spielten sich herzerweichende Szenen ab, Kinder küssten Schokoriegel und Kunden aus dem Osten bedankten sich bei ihr, besonders weil die Kassiererinnen Überstunden machten, um den Ansturm zu bewältigen. Ein Einsatz, der in der Arbeitswelt des Realsozialismus wohl schwer vorstellbar war.

Ich wäre beinahe an den Kollwitzplatz gezogen im Februar 1990; ich fand spannend was da passierte. Schon im März 1990 änderte sich das, denn da wählten meine Brüder und Schwestern Kohl und die D-Mark. Was dann passierte war nicht spannend, es war traurig und beschämend, als die DDR, wie eine “Müllhalde der Geschichte” von den „Siegern“, den Wessis, abgewickelt wurde. Kohl fiel die Einheit in den Schoß, ein ungeheuerlicher Glücksfall. Ohne den Mauerfall, was würde von Kohl übrig bleiben in den Geschichtsbüchern? Wohl nur seine kriminelle Spendenpraxis und seine Dreistigkeit, über dem Gesetz zu stehen, die er mit den Worten „Ich habe mein Ehrenwort gegeben!“, bewies. Er hat Glück gehabt, die Einheit haben Andere beschlossen zuzulassen. Ich bin kein Feind der Einheit. Deutschland hat Jahrhunderte in Kleinstaatlichkeit existiert, obwohl Sprache und Kultur zusammengehörten und durch den kalten Krieg entzwei geschnitten zu sein, war unnatürlich. Die Einheit Deutschlands, wie auch die Europas, ist eine gute Sache. Problematisch wird sie in den Details, in der Bürokratie und Regelwut. „Den Übermut der Ämter und die Schmach, die Unwert schweigendem Verdienst erweist.“*, so ärgerte sich schon Hamlet.