Familienportrait – „Die Spinne und die Fliege“ / Die Legende von Xanadu Kapitel Zehn / 1973 / von Marcus Kluge

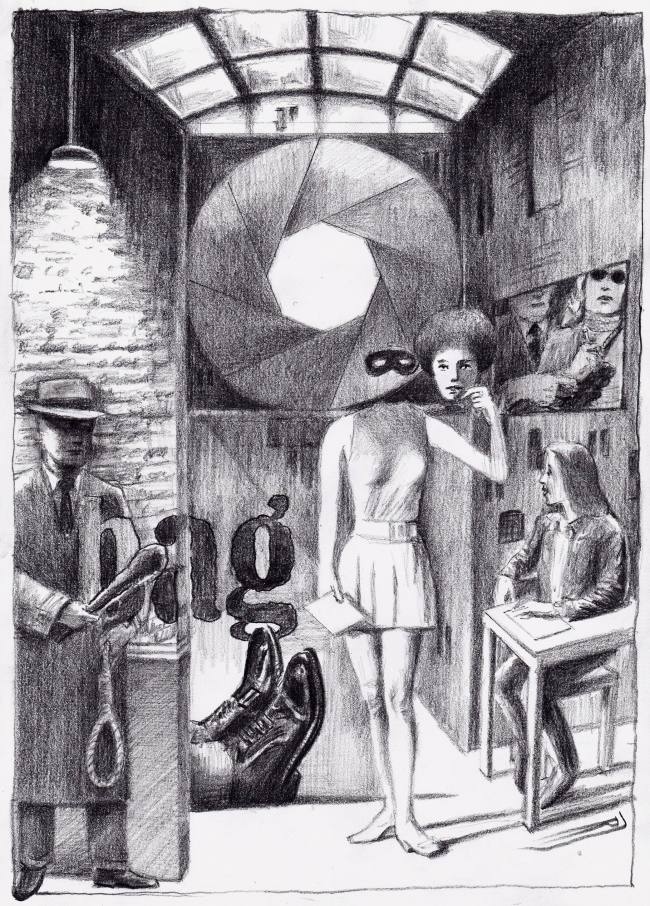

Petra Porlock hatte eine Gabe. Sie konnte in Menschen lesen, wie andere in einem Buch. Mit jeder ihrer zunächst beiläufig wirkenden Fragen schoss sie einen Faden und mit der Zeit entsponn sie ein Netz. Ein Netz, in dem sich ein Verdächtiger schließlich so hilflos gefangen sah, wie eine Fliege im Netz einer geschickten Spinne. Sie war schon immer klug und findig gewesen, aber erst als sie anfing für die Kriminalpolizei zu arbeiten, zeigte sich die Gabe. Sie erhielt diese Gabe nicht umsonst, so wie man für alles im Leben zahlen muss, so zahlte auch Petra einen Preis dafür. Einen hohen Preis. Eigentlich wollte sie Anwältin werden, während ihres Studiums in den 50er Jahren hat sie als Mannequin gejobbt und dabei ihren Ehemann, den englischen Modefotografen Sam Porlock, kennengelernt. Dann passierte ein Verbrechen, das ihr Leben auf den Kopf stellte. Ihre beste Freundin wurde entführt, vergewaltigt und ermordet, es war ein grausames, sinnloses und ekelhaftes Verbrechen. Die Polizei brauchte fast zwei Jahre um die Tat aufzuklären und den Mörder vor Gericht zu stellen. Petra verfolgte jedes Detail und sie entschloss sich endlich selbst zur Kriminalpolizei zu gehen.

Sie wurde die erste Frau, die in der Mordkommision Keithstraße selbstständig Fälle aufklären durfte. Zunächst hatten sie ihre männlichen Kollegen mit einer gewissen Abschätzigkeit behandelt, doch dann mussten sie feststellen, dass die Kollegin gut war und eine hohe Aufklärungsrate hatte. Nun wurde sie respektiert, aber sie blieb ein attraktiver Fremdkörper mit ihrer auffälligen Afro-Frisur, ihren Miniröcken, High-Heels und der Vergangenheit als Fotomodell. Wenn die älteren Kollegen bei einem Bier zusammensaßen fiel schon mal ein abfälliger Spitzname für sie. Heimlich warteten einige wohl doch, dass sie einen Fall so richtig in den Sand setzte. Der Chef übertrug ihr knifflige, heikle Fälle, auch weil sie mehr Fingerspitzengefühl besaß, als die meisten ihrer männlichen Kollegen. Besonders Verdächtige aus den sogenannten “besseren Kreisen” fasste sie mit Seidenhandschuhen an, während sie mit weniger Privilegierten auch ruppig umspringen konnte.

Obwohl sie überqualifiziert war, hatte man sie gern genommen, sie konnte sich gut darstellen und ihre Motivation war offensichtlich. Erst wurde sie bei der Sitte eingesetzt, dann wechselte sie ins Rauschgiftdezernat und schließlich erfüllte sich ihr Herzenswunsch, sie durfte Morde aufklären. Erst hier blühte ihr kriminologisches Talent voll auf. Wenn sie gegen einen Verdächtigen ermittelte, biss sie sich förmlich fest und fast immer bekam sie ein Geständnis oder es gelang ihr eine wasserdichte Indizienkette aufzubauen. Als eines Morgens der Galerist Ingomar von Puvogel erwürgt und halbtot gefunden wurde, musste ihr Chef nicht lange nachdenken. Der zwielichtige Puvogel war der Polizei als Drogenhändler der feineren Gesellschaft bekannt und man ging von einem Fremdverschulden aus. Es gab also reichlich Porzellan zu zerschlagen.

Eigentlich hatte Petra Porlock einen Urlaubstag, doch als sie von einem ausgedehnten Spaziergang mit ihrem Hund zurückkam, klingelte das Telefon, der Auftragsdienst teilte ihr mit, dass sie gebraucht wurde. 45 Minuten später hielt sie mit ihrem kleinen Sportwagen vor der Galerie Puvogel in der Schlüterstraße.

Hannas Korb hat Beaky niedergeschmettert, er war froh, dass er einen Termin bei seinem Psychiater Prof. Philippus hatte. Er redete nicht lange drumherum: “Ja, ich bin froh das Pulver los zu sein. Aber ich fühle mich so traurig, nicht nur wegen Hanna, die Droge fehlt mir. Mit ihr hatte ich immer ein warmes ruhiges Gefühl im ganzen Körper. Wie kommt das, wieso fehlt mir etwas, was andere Leute haben? Ich denke manchmal ich bin falsch auf dieser Welt.”

“Also der Einzige sind sie bei weitem nicht. Viele Menschen fühlen sich entfremdet und insuffizient. Sehen sie, Beaky, unsere Geschichte beginnt ja nicht mit der Geburt. Sie beginnt viel früher. Wir leben in einer materialistisch geprägten Zeit. Auch wenn Karl Marx umstritten ist, in einem ist man sich einig, der Mensch sei ein Produkt seiner Umwelt. Das mag ja nicht falsch sein, ist aber nur die halbe Wahrheit. Meinen Kollegen Rattner und Richter darf ich damit wahrscheinlich nicht kommen, für die ist das Soziale allein maßgebend. Das Hereditäre, das Erbliche, können sie nicht beweisen, deshalb spielt es für sie keine Rolle. Ich glaube aber auch an Dinge, die ich nicht im Labor studieren kann. Ich will sicher keine Geister beschwören, doch hat Shakespeare Recht, es gibt mehr, als uns die Schulweisheit lehrt. Lassen sie sich das von einem alten Mann sagen. Denn wir bekommen auch die Erfahrungen unserer Vorfahren mit ihren Genen aufgebürdet zusätzlich zum sozialen Einfluss von sagen wir, Großeltern und Eltern. Ihr Vater war doch im Krieg. Wo war er denn und wann kam er heim?”

Beaky räuspert sich: “Meist wohl in der Osten und dann drei Jahre in Gefangenschaft in Sibirien. Aber er redet ja nicht viel.”

“Die Heimkehrer schweigen meistens, sie versuchen die fuchtbaren Erinnerungen zu vergessen, was nicht funktioniert. Ihr Vater hat diese acht Jahre, das Elend, das Grauen, Hunger und Kälte mit seinem Erbgut an sie weitergereicht, behaupte ich mal. Sagten sie nicht, er wurde auch verletzt?”

“Ja, am Knie.”

“Kommt ihnen das nicht merkwürdig vor, das sie schon als Kind ein kaputtes Knie hatten?”

Auf die rhetorische Frage antwortet Beaky nicht, eine Gedanke steigt wie eine Luftblase in ihm auf: „Dann ist mein Drang zu Drogen auch vererbt, Herr Doktor?“

„Ganz so einfach wollen wir es uns nicht machen. Selbst wenn da ein Hauch Wahrheit dran ist, müssen wir schon an dem arbeiten, was die Asiaten Karma nennen. Für sie als jungem Mann sollten Liebe und die Arbeit wichtiger sein, als solche Substanzen. Der liebe Gott hat sich bestimmt was gedacht und das waren sicher nicht die Hippies. Nein, seine Apotheke hat er für Kranke und Alte gemacht. Meiden sie die Drogen, bis ihr Leben mehr Stabilität hat, oder noch besser bis sie alt und krank sind.“

„Oft fühle ich mich leer und ich kann nichts mit mir anfangen. Ich freue mich einfach über nichts und was ich will, kann ich nicht kriegen.“

„Diese Entfremdung, die sie empfinden, ist wohl eine Folge unserer modernen Lebensweise. Alles ist auf Schnelligkeit und Effektivität gepolt, für Muße bleibt kein Platz. Ja das ist ein Problem. Ihre Generation ist mir sympathisch, mit ihrer Suche nach Spiritualität. Nur der Weg ist zweifelhaft, auch hier soll nun die Materie Abhilfe schaffen. Die Substanzen, die Drogen sollen für Bewusstseinserweiterung sorgen. Meditation, ja vielleicht, das könnte klappen. Aber die besten bewusstseinserweiternden Drogen sind Arbeit und Liebe. Wenn wir arbeiten machen wir Erfahrungen, die wir nirgendwo sonst machen können. Mit der Liebe ist es ähnlich, nur wenn wir den Anderen wirklich einmal mehr lieben, als uns selbst, ist das eine ungeheuer bedeutende Bewusstseinserweiterung, die Erkenntnis, das wir nicht das Zentrum des Universums sind. Wenn sie eine gute Arbeit gefunden haben und eine Liebesbeziehung wird die Leere weichen, glauben sie mir. Geben sie nicht auf.“

„Aber können sie mir nicht etwas geben, was mir jetzt hilft? Ich habe Angst vor einem Rückfall.“

Der Psychiater schrieb ein Rezept aus und reichte es Beaky: „Aber erwarten sie nicht zuviel. Sie werden schnell eine angstlösende, beruhigende Wirkung feststellen, aber die eigentliche antidepressive Kraft baut sich erst in einigen Wochen auf. Diese trizyklischen Antidepressiva benutzt man schon seit vielen Jahren, anfängliche Nebenwirkungen vergehen bald, Alles Gute, Beaky und verzeihen sie, dass ich soviel von ihrer Zeit beansprucht habe.“

Schon von weitem konnte Beaky die verschiedenen Polizeiwagen vor der Galerie Puvogel stehen sehen und er lief langsamer. Wieso waren das so viele? Da musste noch anderes passiert sein, etwas das nichts mit ihm zutun hatte. Beakys Schritt wurde etwas weniger zögerlich, nun war es ehe zu spät umzukehren, außerdem würde er sich verdächtig machen, wenn er heute nicht zur Arbeit käme. Eine hübsche Frau mit einer Afro-Frisur stand vor dem Geschäft und beobachtete ihn.

„Mein Name ist Petra Porlock von der Mordkommission. Wenn ich richtig informiert bin, sind sie der Herr Becker.“ Sie reichte Beaky die Hand und lächelte ihn so strahlend an, wie es die Umstände erlaubten. Sie machte eine einladende Geste: „Treten sie doch ein in die gute Stube.“

Beaky stutzte etwas über diese seltsame Formulierung, überhaupt war das eine seltsame Polizistin. Er betrat die Galerie, in der mehrere Männer Spuren sicherten. Petra bot ihm einen Stuhl und er bemühte sich zu antworten.

„Ja, Frieder Becker ist mein Name. Ich arbeite hier. Was ist denn passiert und wo ist Herr von Puvogel?“

„Also, die schlechte Nachricht ist, jemand hat versucht ihren Chef umzubringen, aber was genau passiert ist, da dachte ich, könnten sie mir helfen.“

„Nein, ich habe keine Ahnung. Wie geht es ihm denn?“

„Der Herr von Puvogel ist lebensgefährlich verletzt, er hat Ligaturen am Hals, also jemand hat versucht ihn zu erwürgen. Er liegt im Koma, mehr weiß ich auch nicht. Aber sie wissen doch von dem Einbruch, Herr Becker?“

Beaky schüttelte möglichst überzeugend den Kopf, obwohl er das unangenehme Gefühl hatte, längst durchschaut worden zu sein. Die Kriminalistin nickte andächtig, während sie ihre nächste Frage formulierte: „Sie haben ihrem Chef auch Modell gestanden, oder?“

Beaky hielt es für besser erst einmal alles abzustreiten: „Nicht das ich wüsste.“ Wenn Beaky das Mienenspiel der Polizistin verfolgt hätte, wäre ihm als Reaktion darauf ein kleines Lächeln aufgefallen, aber er hatte genug damit zu tun, seine eigene Miene unter Kontrolle zu halten.

„Ich denke, das wars schon, erstmal. Ihre Adresse habe ich, ja, sie sind entlassen, Herr Becker.“

Beaky war froh, das Verhör so schnell hinter sich gebracht zu haben, er winkte kurz zum Abschied und verlies mit schnellen Schritten die Galerie. Allerdings kam er nicht weit, Petras Stimme rief ihn noch einmal zurück: „Ich vergaß, ihre Fingerabdrücke wollten wir noch machen. Es ist ihnen sicher recht, wenn wir das gleich hier machen und sie nicht extra in die Keithstraße müssen.“

Beaky fragte ängstlich: „Aber wieso denn?“

Petra Porlock klopfte ihm stärkend auf die Schulter und erklärte dann, vielleicht ein wenig zu munter: „Routine, nichts als Routine. Sie brauchen sich gar keine Sorgen zu machen.“

Diese letzte Bemerkung von Petra Porlock hatte keine entlastende Wirkung auf Beaky, im Gegenteil, er macht sich Sorgen, große Sorgen. Sie würden ihm vielleicht einen Mordversuch anhängen. Nein, Puvogel hatte sich wahrscheinlich selbst aus Versehen erhängt bei seinen Spielchen. Das würde er der Kommissarin erklären und das Bild und die 10 000 DM könnte er zurückgeben, dann käme er mit einem blauen Auge davon, hoffentlich. Er machte sich auf den Weg zu Susanna und dem Doc. Er schaute sich um, sie würden ihn doch nicht verfolgen, oder?

Susanna öffnete ihm die Tür, sie trug einen Kimono und sah verheult aus: „Ach du, Beaky.“

„Hallo Susanna, sag mal ist der Doktor da?“

„Der Höllenhund mich verlassen hat, weg ist dein Freund“, wieder schossen ihr Tränen in die Augen und sie schluchzte. Beaky verstand nicht: „Wie weg?“

„Hat genommen die 10 000 Mark und ist gegangen, wo Pfeffer wächst. Er hat uns beide be-trogen, du Dummkopf.“

Nachdem sich Susanna etwas beruhigt hatte, erzählte sie, am Morgen hätte sie einen Zettel gefunden. Der Doktor müsse „Geschäfte erledigen“. Das Geld würde er „demnächst zurückgeben“, was Susanna aber nicht glauben konnte. Beaky beschwor Susanna, nicht alle Hoffnung in den Doc aufzugeben, dabei zweifelte er innerlich ganz erheblich an der Vertrauenswürdigkeit seines alten Freundes. Schon einmal war er durch ihn die Fänge der Polizei geraten und was Frauen anging war der Doc ein lebendes Beispiel für Untreue.

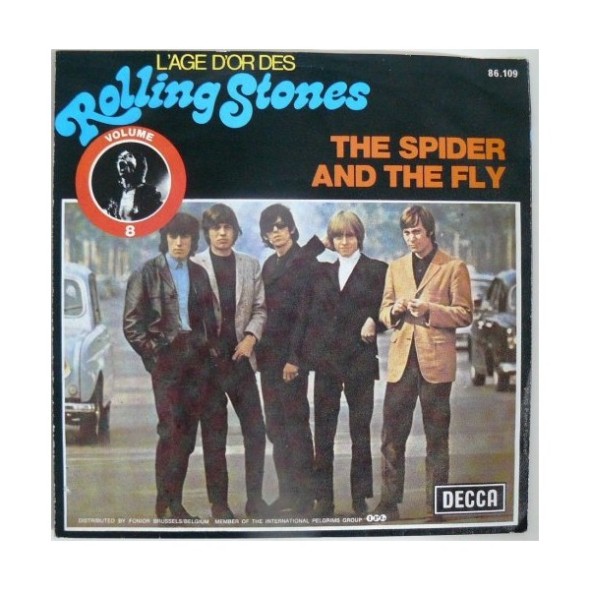

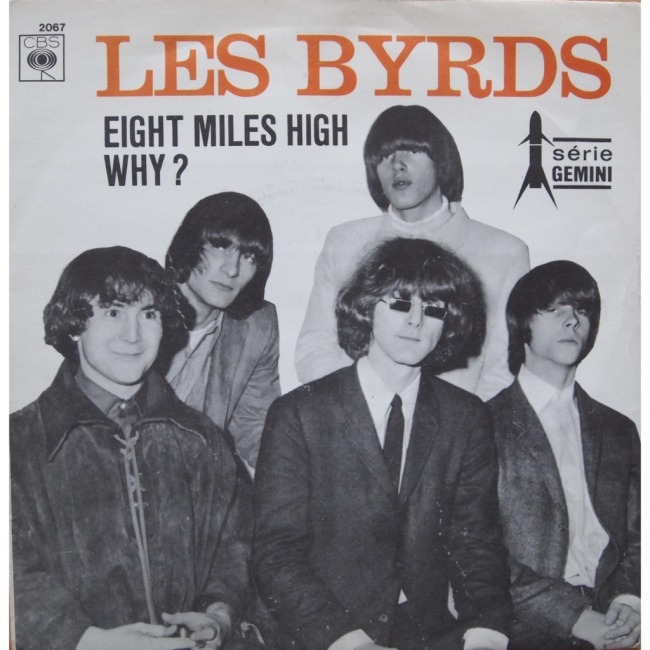

Bevor er sich auf sein Bett legte, suchte er eine zu seiner Stimmung passende Platte und legte „Out of Our Heads“ auf, die US-Version des Stones-Albums aus dem Jahr 1965, auf der die B-Seite mit „Satisfaction“ beginnt. „I Can’t Get No Satisfaction“ schien ihm passend zu sein. Damals war Jagger noch richtig gut, in seiner britischen Version eines Blues-Shouters. Damals war er noch nicht dieser androgyne Clown, ein eitles Abziehbild seines aufgeblasenen Egos. Aber bald spukten wieder die Ereignisse der letzten Tage durch sein Hirn und er hing seinen meist trüben Gedanken nach. Erst beim fünften Song „The Spider and the Fly“ hörte er genauer hin, bisher hatte er immer den Sänger für die Spinne gehalten, jetzt kam ihm in den Sinn, das die Blondine nicht die Fliege war, sondern der Sänger selbst die Beute darstellen konnte.

„She was common, flirty, she looked about thirty

I would have run away but I was on my own

She told me later she’s a machine operator

She said she liked the way I held the microphone

I said my, my, like the spider to the fly

Jump right ahead in my web.“

Am nächsten Morgen, genau um 6 Uhr 30 klopfte es laut an der Wohnungstür der Beckers. Beakys Mutter war schon wach und konnte gerade noch verhindern, dass die Polizei die Tür eintrat. Petra Porlock zeigte ihr einen Durchsuchungsbefehl und ein halbes Dutznd zivile und uniformierte Beamte betraten die Wohnung. Sie beschlagnahmten den Koffer mit dem Gemälde, Beakys Drogen und Zubehör, sowie alle 100-Mark-Scheine, die sie finden konnten. Beaky musste sich in Anwesenheit eines Polizisten anziehen. Um kurz nach sieben trat Beaky aus der Haustür, er war jetzt mit Handschellen an Frau Porlock gefesselt. Petra machte das immer so, sie glaubte, es stelle eine spezielle Beziehung zwischen sich und dem Verdächtigen her.

Im Polizeigebäude in der Keithstraße fesselte ihn die Polizistin an eine Holzbank und er musste warten. Dieses Warten im Gang kam ihm wie Stunden vor, das einzige was er tun konnte, war ab und zu eine Zigarette zu rauchen. Er hatte schnell noch den Gedichtband von Colerigde eingesteckt, aber darauf konnte er sich unmöglich konzentrieren. So überlegte er immer wieder, was er auf mögliche Fragen antworten würde. Dabei schaute er sich auf dem riesigen, stillen Gang um, jedesmal wenn eine der Türen aufging hörte er höllischen Lärm aus den Großbüros, in denen Dutzende von Sekretärinnen auf Schreibmaschinen eintippten. Es roch nach Linoleum und Putzmittel, fast wie in der Schule. Vielleicht war es das neue Medikament, das ihm Professor Philippus verschrieben hatte, oder es war die kurze Nacht, die nun ihren Tribut forderte, aber er schlief ein und sofort begann er zu träumen. Er stand vor Hannas Wohnungstür und klopfte, eine Frau öffnete ihm, doch es war nicht Hanna, es war Petra Porlock: „Treten sie ein in meine gute Stube!“

wird fortgesetzt –

„The Spider and the Fly“ haben die Rolling Stones am 13. Mai 1965 in den RCA-Studios in Hollywood aufgenommen. Es bezieht sich auf Mary Howitts gleichnamiges Gedicht von 1929, das den meisten Engländern bekannt ist. Über den Song:

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Spider_and_the_Fly_%28song%29

Über das Gedicht von Mary Howitt:

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Spider_and_the_Fly_%28poem%29

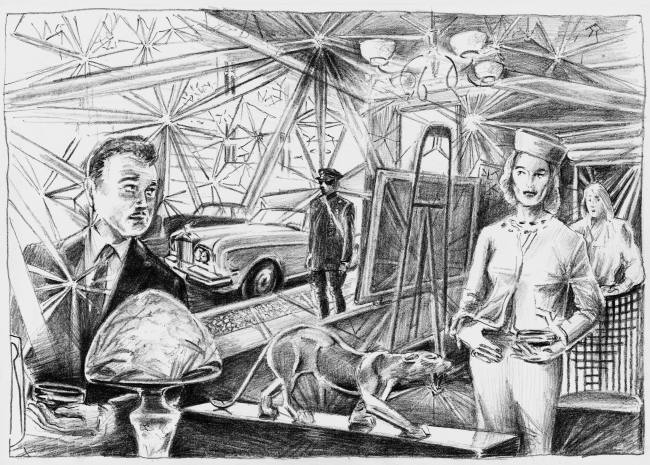

Die Illustration hat Rainer Jacob gezeichnet. Mehr von Rainer:

http://about.me/rainer.jacob

Das nächste Kapitel heißt “Das Brennen” und ist bereits erschienen: https://marcuskluge.wordpress.com/2014/07/13/familienportrait-das-brennen-die-legende-von-xanadu-kapitel-elf-1973-von-marcus-kluge/

“Die Legende von Xanadu” beruht auf wahren Begebenheiten, die ich mit Erfundenem vermischt habe. Im Ergebnis ist “Die Legende von Xanadu” eine fiktive Geschichte. Um Persönlichkeitsrrechte zu schützen habe ich außerdem Namen und Details verändert.

Familienportrait – “Rotkopp, Etika, My Fair Lady und ein anderer Kerl” / 1954-57

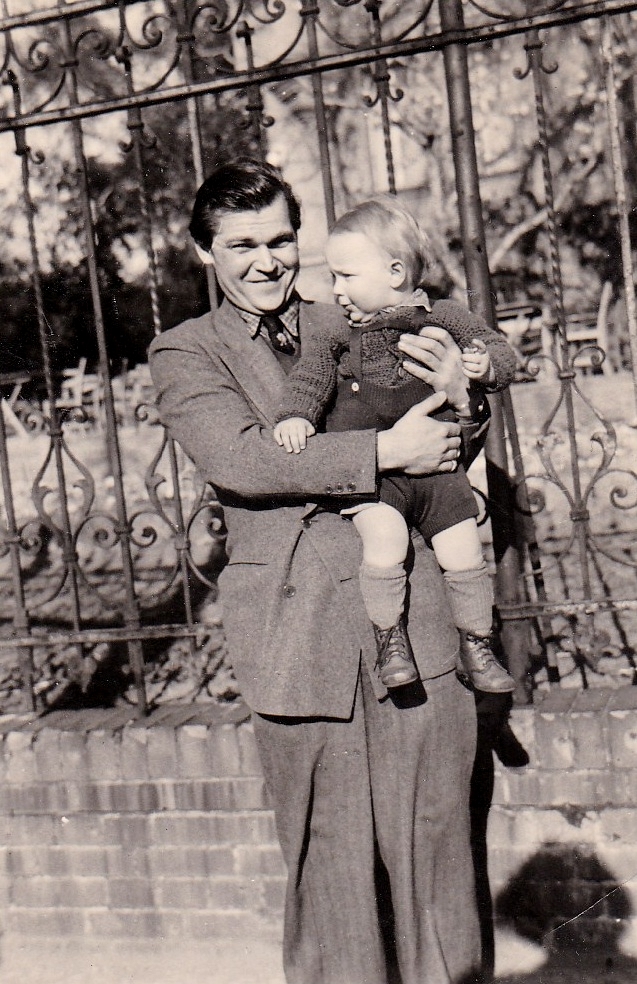

Eigentlich sollte ich ein Mädchen werden. Mein Vater hatte, im Schützengraben und Kriegsgefangenschaft, so lange in männlicher Gesellschaft verbracht, dass er sich ein Mädchen wünschte. Außerdem waren in seiner Familie seit längerem nur Jungen geboren worden. Schon Willy, der ältere Bruder von Papa wünschte sich 1930 ein Mädchen, doch es wurde ein Wolfgang daraus. Auch hegte Pa die Befürchtung, einen Sohn irgendwann in den Krieg schicken zu müssen, aus diesen Gründen sollte ich eine Tochter werden. Diesen Gefallen konnte ich ihm nicht tun.

Ich wurde am 18. November 1954 als Junge geboren. Ich hatte dünne weiße Härchen, die kräftig durchblutete Kopfhaut schimmerte durch, so dass die Haare rot wirkten. Mein Vater soll mich lange angeschaut haben, die roten Haare irritierten ihn wohl, weder er noch meine Mutter war rothaarig. Er hatte schon meinen sechs Jahre älteren Bruder als eigenes Kind angenommen, obwohl Thomas einen anderen Vater hatte, so lag ein wenig Skepsis nahe. Doch schließlich sagte er zwei Sätze. Erstens: “Rotkopp, die Ecke brennt.” Und zweitens: “Wir behalten ihn trotzdem.”

–

Mit Etika

–

Als die Wehen einsetzten war meine Mutter bei Oma in der Bundesallee 181. Oma rief meinen Vater an, sie schleppte den vorbereiteten Koffer die Treppen herunter und wartete auf Papa im Hauseingang. Damals war neben dem Haus eine Kneipe, als Papa eintraf beschloss er die anstehende Geburt müsse gefeiert werden und Oma und er marschierten in die Kneipe und tranken mit den Anwesenden eine Lokalrunde.

Als sie endlich meine Mutter abholten kamen die Wehen bereits in beunruhigend kurzen Abständen. Als sie das Gertrauden-Krankenhaus erreichten, war die Fruchtblase geplatzt und meine Mutter brüllte aus Schmerz und aus Ärger. Kaum dass sie im Kreissaal ankam, erblickte ich das Licht der Welt und brüllte ebenfalls, auch ich hatte mich über die Verzögerung geärgert. Möglicherweise ist das der Grund, wieso ich Kneipen bis heute hasse. Cafés, Clubs oder Restaurants mag ich, doch Kneipen habe ich stets nur im Notfall betreten.

Damals wohnten wir in einer 7-Zimmer-Altbauwohnung am Hohenzollerndamm. Meine Mutter verkaufte Bücher und Schallplatten an die Mitglieder ihres Klubs, mein Vater machte Außendienst und warb neue Kunden. Als das Geschäft etabliert war, überließ er meiner Mutter den Buch- und Phonoklub und kümmerte sich mehr um seine eigenen Ambitionen. Er gab Schauspielunterricht und arbeitete an seiner Dissertation über Metaphern auf Rednertribüne und Schauspielbühne.

Also beschloss man, eine Nanny für mich anzustellen. Sie hieß Erika und wir hatten bald ein inniges Verhältnis. Erika trug mich den ganzen Tag auf ihrem Arm herum, sogar wenn sie morgens die Öfen in allen Zimmern anheizte. Nachts schlief sie mit mir in einem Bett, unser Verhältnis konnte kaum enger sein.

Da sie meistens arbeitete spielte meine Mutternur nur abends und am Wochenende mit mir, ich mochte sie gern, aber Erika stand mir näher. So war mein erstes gesprochenes Wort auch nicht Mama oder Papa, sondern Etika, das R gelang mir noch nicht. In meinem dritten Lebensjahr wurde es meiner Mutter zuviel mit dem engen Verhältnis zwischen Erika und mir und sie beschloss Maßnahmen, um meine uneingeschränkte Liebe zurückzuerobern.

Sie führte lange Gespräche mit Erika und weckte in dieser das Interesse, über einen Ehemann und eigene Kinder nachzudenken. Außerdem kaufte sie ihr neue damenhafte Kleider und begann Erikas Umgangsformen zu verbessern.

Einen potentiellen Gatten für Erika zu finden, war allerdings ein großes Problem. In Deutschland gab es ja, durch den ein Jahrzehnt zurückliegenden Krieg, einen Frauenüberschuss.

Meine Mutter durchforstete Zeitungen und Zeitschriften, alle Druckerzeugnisse, in denen man Anzeigen von heiratswilligen Herren finden konnte. Schließlich stieß sie auf ein seriöses Inserat eines deutschen Auswanderers in Kanada. Der studierte Volkswirt hatte sich ein kleines Unternehmen aufgebaut und suchte nun eine kultivierte Gattin, die ihm die langen Abende in der kanadischen Wildnis verkürzen sollte.

Erika war eine herzensgute junge Frau, aber Bildung hatte sie kaum, sie sprach Dialekt und hatte nur acht Jahre Schule genossen. Tatsächlich ähnelte sie Eliza Doolittle, der Blumenverkäuferin in “My Fair Lady”. Das Musical gab es zwar noch nicht, aber meine Eltern kannten die Vorlage, “Pygmalion” von George Bernard Shaw und ich bin überzeugt, meine Mutter hat sich in der Rolle des Professor Higgins gut gefallen. So wie Henry Higgins im Schauspiel, formte meine Mutter aus dem einfachen Mädchen vom Lande eine feine Dame, die einen standesgemäßen Gatten sucht.

Mein Vater tat ein übriges und übernahm den Sprachunterricht, um ihr makelloses Hochdeutsch beizubringen. Dazu wurde das geheimnisvolle Magnetophon-Gerät benutzt, das mein Papa eigens für seine Schauspielschüler angeschafft hatte. Eines Tages muss mein Vater dann: “Ich glaub jetzt hat sie’s!” gerufen haben und Erika konnte akzentfrei, “es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen”, sprechen.

–

Aber mündliches Deutsch war nicht die einzige zu bewältigende Disziplin, auch Briefe mussten geschrieben werden. Gefühlvolle, charmante Liebesbriefe, die das Feuer der Zuneigung beim fernen Galan entfachen sollten. Was soll ich sagen: Meine Mutter hat sie auf der Schreibmaschine entworfen und Erika schrieb sie mit ihrer etwas wackligen Jungmädchen-Handschrift ab. Dazu schickte Erika Bilder von sich in eleganten Kleidern und langen Perlenketten. Der Gatte in spe war begeistert und nach wenigen Monaten kündigte er seinen Besuch in Berlin an.

Die jungen Brieffreunde verstanden sich auch persönlich ausgezeichnet und es kam die erste Nacht, in der Erika nicht das Bett mit mir teilte. Instinktiv wusste ich, dass Erika dabei war, mich für einen anderen Kerl zu verlassen. Ich schrie die halbe Nacht und war nicht bereit, mich in mein Schicksal zu fügen. Aber es half nichts, schließlich wurde Verlobung gefeiert. Ich würdigte meinen Nebenbuhler mit keinem einzigen Blick und auch zu Erika war ich nur noch kratzbürstig. Am nächsten Tag brachten wir die beiden zum Flughafen Tempelhof. Meine Eltern kauften mir haufenweise Spielzeug, meine Lieblingsgerichte wurden gekocht und ich durfte bei ihnen schlafen. Trotzdem dauerte es Monate bis ich über den Verlust hinaus war uns manchmal glaube, dass ich ihn bis heute nicht ganz verwunden habe. Der Kontakt zwischen uns und “Etika” brach ab, man hatte wohl Angst, Erikas Ehemann könnte doch noch herausbekommen, dass Erika nicht ganz ehrlich zu ihm war.

Im Jahre 2013 begann ich die Geschichte meiner Familie aufzuschreiben, dabei fielen mir zwei Briefe meiner in Kanada verschollenen Nanny in die Hände. Ich überlegte schon länger, ob sie noch lebt und wie es ihr ergangen war? Ich erfuhr, Erika lebte in Calgary und hatte eine Tochter namens Marion. Tatsächlich habe ich eine Marion S. aus Calgary bei Facebook gefunden und an sie geschrieben. Marion hat 1975 ihre Schule abgeschlossen, das käme hin. Sogar die Adresse war nicht weit von der entfernt, die Erika 1958 angeben hatte. Trotzdem ich mehrfach an sie und ihren ebenfalls bei Facebook eingetragenen Sohn schrieb, bekam ich nie eine Antwort, wieso auch immer. Das einzige, was ich noch in Erfahrung bringen konnte war, dass eine Erika S. vor etwa fünf Jahren in Calgary gestorben ist.

Marcus Kluge

–

Familienportrait – Rückkehr nach Ithaka / Die Liebe in Zeiten des Krieges Teil 4 / 1947-49 / von Marcus Kluge

“Die kleine Hütte”, Helmut mit Heli Finkenzeller in der Tribüne, Premiere am 8. September 1948.

–

Genauso wie Penelope ihren geliebten Odysseus, so hat auch Käte Helmut nicht vergessen. Obwohl sie fast drei Jahre nichts von ihm gehört hat. Vielleicht ist er bei den Kämpfen um die Marienburg gefallen, er könnte aber auch in russischer Gefangenschaft sein. Sie weiß, als deutscher Kriegsgefangener in der Sowjetunion, könnte er dennoch tot sein. Mindestens ein Drittel der deutschen Gefangenen überleben die Gefangenschaft nicht. Es ist fast hoffnungslos, aber ein Gefühl hindert sie, Helmut ganz abzuschreiben.

Käte arbeitet täglich 10 Stunden bei der Polizei

–

Das Leben geht weiter. Im Herbst 1947 lernt sie einen Mann kennen, er umwirbt sie, eine Liebschaft beginnt. Anfang 1948 ist sie schwanger, genau weiß sie nur, sie will dieses Kind. Bei dem Mann ist sie sich nicht so sicher. Sie bleibt bei Oma wohnen, inzwischen arbeitet sie im Polizeirevier 12 in Mitte, täglich zehn Stunden. Der Dienst hindert sie allzuviel zu grübeln. Onkel Paul* hat ihr im Dezember 1945 die Arbeit besorgt. Am 1. Mai 1946 hat er sich dann vor die Heidekrautbahn gelegt. Seine Witwe, meine Großtante, Lotte wird nie erfahren wieso. War es wegen einer Gehirnverletzung, seit der sein Bewußtsein getrübt war, oder weil er im Dritten Reich, als Polizist schlimme Dinge tat, mit denen er nicht leben konnte? Vielleicht kam auch beides zusammen?

–

Der Sommer 1948 ist heiß. An einem Sonntagmittag klingelt es bei Käte und ihrer Mutter, vor der Tür steht ein deutscher Soldat. Er ist nicht mehr jung, sehr dünn und bleich, trotz der Sonne draußen. Der zerschlissene Soldatenmantel schlottert ihm um die Hüften. Erst nachdem er angefangen zu sprechen, und auch dann erst nach einer Weile, erkennt ihn Käte. Helmut ist aus dem Krieg zurückgekehrt, sie umarmen sich, beide schluchzen, weinen. Es dauert bis sie ihre Fassung wiederfinden.

Die Wochen die folgen werden schwierig. Schwierig für Käte, die hochschwanger eine Entscheidung treffen muss. Schwierig für Helmut, der es übelnimmt, dass sie das Kind eines Anderen unterm Herzen trägt. Bei allen Entbehrungen der Gefangenschaft in Sibirien, der Kälte, dem Hunger, dem Verlust jeglicher Menschenwürde, hat er nie die Hoffnung verloren, dass Käte auf ihn warten wird.

Obwohl sie nicht weit auseinander wohnen, sie in der Kaiser-(heute Bundes-)Allee, nahe der Berliner Straße, er in der Brandenburger Straße, schreiben sie sich wieder Briefe. Nun freiwillig, nachdem es so lange vom Krieg erzwungen war, hilft es ihnen ihre Situation zu klären.

Seit 24. Juni ist West-Berlin von den Sowjets blockiert. Seitdem wird die Stadt von US-amerikanischen Flugzeugen versorgt, die Luftbrücke nennt man die beispiellose Unternehmung. Auch die anderen westlichen Allierten beteiligen sich. Britische Maschinen landen in Gatow, die Franzosen richten extra für die Luftversorgung den Flughafen Tegel ein. Die Westberliner leben hauptsächlich von Trockenkartoffeln und Brot. Ein “kartenfreies” Stück Kuchen kostet acht Mark, ein Tageslohn. Der “Otto-Normalverbraucher” wird sprichwörtlich, ein spindeldürrer Gert Fröbe spielt ihn in dem Film “Berliner Ballade”.

Helmut mit meinem Halbbruder Thomas in der Bundesallee

–

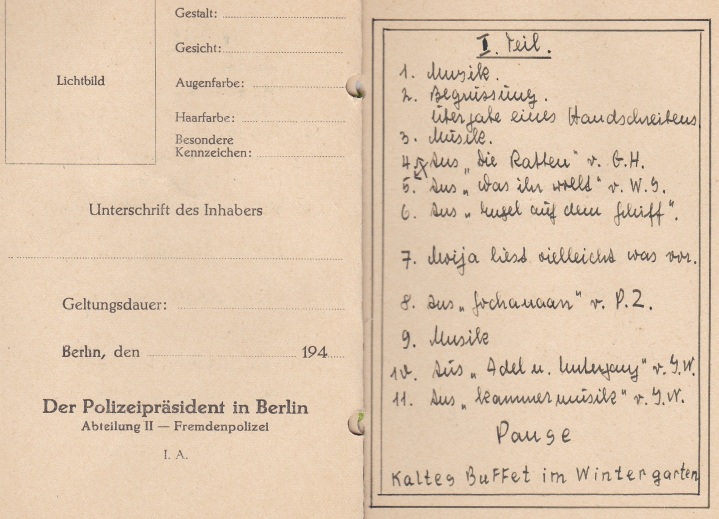

Käte und Helmut einigen sich, Käte gibt dem “Anderen” den Laufpass, sie wird ihn nicht wiedersehen. Das Ungeborene werden sie aufziehen, als ob Helmut sein Vater wäre. Am 2. September 1948 wird mein Bruder Thomas geboren. Käte hat Glück, es gibt gerade Strom im Kreissaal, das ist nicht die Regel. Am 16. März 1949 feiert die kleine Familie Verlobung, Abendgarderobe wird erbeten.

Die Einladung schreiben sie auf Ausweisformulare, Papier oder Pappe gibt es nicht im blockierten Berlin.

–

Helmut hat ein Programm vorbereitet, er rezitiert Hauptmann, Goethe, Tucholsky und Shakespeare. Es wird getanzt. Das kalte Buffet wird schlicht ausgefallen sein. Die Blockade endet erst am 12. Mai 1949.

Entfernung einer Blockade Friedrichstraße Ecke Zimmerstraße (Co: Walter Heilig/Creative Commons)

–

Am 8. September hat Helmut in der Tribüne Premiere, endlich kann er wieder auf der Bühne stehen. Er spielt mit Heli Finkenzeller in “Die kleine Hütte” von André Roussin. Es ist ein kalter 8. september, die Premierengäste werden gebeten Kohlen mitzubringen, damit man das Theater heizen kann. Es wird ein großer Erfolg. 1957 wird das Stück mit David Niven und Ava Gardner verfilmt. Am Tag nach der Premiere heiraten meine Eltern.

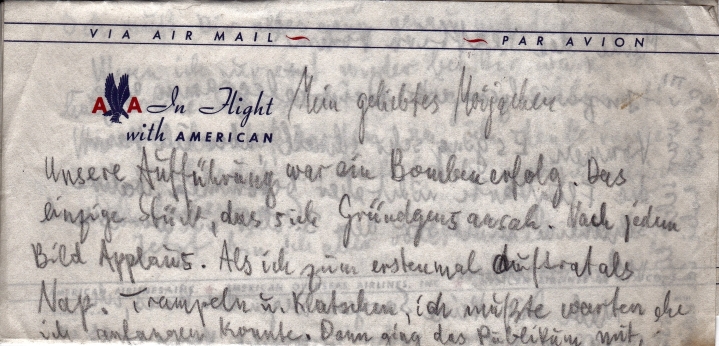

Helmut wird mit der Inszenierung von den Amerikanern auf ein Festival eingeladen. Helmut schreibt auf Briefpapier von American Airways: ” Nach jedem Bild Applaus. Zm Schluss doller Beifall. Gustaf (Gründgens) lehnte sich zurück und klatschte bis alles raus war. Nach der Vorstellung kam Gründgens zu uns und lobte meine Darstellung und Regie.” Leider kann mein Vater später nicht an diesen Erfolg anknüpfen.

Maijachen nannte er Käte in Briefen

Maijachen nannte er Käte in Briefen

–

In den Jahren danach bauen meine Eltern ein Geschäft auf. Mein Vater wirbt Mitglieder, meine Mutter verkauft ihnen Bücher und Platten. Es ist ein Buchklub, doch meilenweit entfernt vom “Bertelsmann Käsering”, wie sie die Konkurrenz taufen. Die Deutschen sind hungrig auf Schriftsteller, die in der Nazidiktatur nicht den Weg nach Deutschland fanden. Sartre, Camus, Hemingway und die vielen Deutschen, die nur im Exil oder heimlich schreiben konnten. In der Musik gilt ähnliches, Swing, Hot und Cool Jazz, aber auch moderne Klassik findet viel Interesse.

Jazz und moderne Klassik findet viel Interesse

Viele gute Jahre, ein Ball in den 50ern

–

Ein befreundeter Leser schrieb kürzlich, ich würde meinen Eltern ein Denkmal setzen. Dieses Kompliment muss ich leider zurückweisen. Denkmäler werden aus edlen Stoffen, wie Bronze oder Marmor modelliert. Sie sind stilisiert und fast immer idealisiert. Mein Werkstoff ist jedoch das Leben und dieses ist eben fast nie ideal. Und so wird diese Geschichte nicht wie ein Märchen mit den Worten “Sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage.”, enden. Viele gute Jahre haben meine Eltern. 1954 werde ich, als Wunschkind**, nur mit dem falschen Geschlecht geboren. 1960 promoviert Helmut in Philosophie, im gleichen Jahr eröffnet meine Mutter einen großen, schicken Laden in der Rankestraße. Doch Mitte der 60er Jahre holen das Paar die Schatten der Vergangenheit ein. Neun Jahre Krieg und Gefangenschaft haben meinen Vater nicht nur körperlich gezeichnet, auch seelisch hat er tiefe Narben zurückbehalten. Die Details sollen privat bleiben, jedenfalls hat meine Mutter viele Gründe 1967 die Reißleine zu ziehen und die Scheidung einzureichen.

Mein Vater findet erneut eine Ehefrau, als er krank wird pflegt sie ihn, bis er kurz nach seinem 63. Geburtstag an den Spätfolgen von Krieg und Gefangenschaft stirbt. Meine Mutter findet noch eine Liebe, die in den 70er unglücklich endet. Trotzdem blickt sie auf ein erfülltes, zufriedenes Leben zurück, als sie 2005 in ihrem 83. Lebensjahr stirbt.

—

*Die Geschichte von Onkel Paul: https://marcuskluge.wordpress.com/2013/10/10/familienportrait-tante-lotte-und-onkel-paul-ein-preuse-polizist-fotograf-und-sein-tragisches-ende-1933-46-2/

**Meine Geburt und die ersten Lebensjahre: https://marcuskluge.wordpress.com/2013/09/24/familienportrait-marcus-rotkopp-etika-my-fair-lady-und-ein-anderer-kerl/

Familienportrait – “Pièce de résistance” / Die Legende von Xanadu Kapitel Neun / 1973 / von Marcus Kluge

Gegen 23 Uhr hält der weiße Rolls-Royce vor der noch von Kriegsschäden gezeichneten Villa in der Fasanenstraße. Der Chauffeur springt eilfertig aus dem Wagen und hält der Dame, die der Kühle der Nacht mit einem Pelzjäckchen trotzt, den Schlag auf, salutiert und flüstert: “Hals- und Beinbruch, Schuhchen.” Die Gräfin klingelt, näselt ihren Namen in die Sprechanlage und drückt die Tür auf als es summt.

Puvogel verbeugt sich tief und gibt der Gräfin einen Handkuss, dabei bemerkt er einen auffälligen Ring mit einem Skarabäus an ihrem Zeigefinger, den sie über ihren weißen Glacé-Handschuhen trägt. Der sonstige Schmuck der Dame ist hoffentlich wertvoller, den dieser Ring ist Tinnef. Elzbieta von Rogacki lässt sich ihr Jäckchen abnehmen, aber ihre Fendi-Handtasche hält sie unter dem Arm fest, auch die Handschuhe behält sie an. Der Kunsthändler geleitet sie zu einem Barcelona-Sessel und bietet ihr eine Erfrischung an.

“Sähr gern, eine Ärrfrischung. Sie haben zufällig einen Scotch, lieber Härr Puvogel?”

Der Kunsthändler füllt zwei Whisky-Tumbler mit Chivas Regal und stellt diese auf den Glastisch vor die Gräfin.

“Chivas Regal, mein Liebes-Getränk, sie haben auch Eis, liebär Puvogel?” Sie übertreibt es etwas mit dem Akzent, das Schauspielern macht ihr Spaß, sie muss sich zusammenreißen, konzentrieren. Sofort als Puvogel den Raum verlässt, holt sie ein Fläschchen aus der Fendi-Tasche und gibt zehn Tropfen daraus in eines der Gläser. “Brutsomnol” hat ihr Freund in seiner Arzttasche gehabt, K.O.-Tropfen der zweiten Generation. Früher nahm man Barbitursäure für derartige Anschläge, aber das wirkte nur langsam und die Gefahr von tödlichen Überdosen war groß. Das konnte bei Brutsomnol nicht passieren. Etwas beängstigend findet sie es allerdings schon, dass ihr Freund “zufällig” etwas so gefährliches wie dieses Mittel bei sich trägt. Als der Kunsthändler mit den Eis zurückkommt, steht die Gräfin und bewundert die Grafiken an der Wand. Puvogel gibt ihr Eis, dann trinken sie. Die Beardsley-Drucke sind uninteressant, aber daneben entdeckt sie Ausgefalleneres. Sie muss Puvogel noch ein paar Minuten aufhalten, bis die Tropfen wirken: “Das ist ja Austin Osman Spare dieser Druck. Särr exklusiv Herr Puvogel. Ist echte Signatur?” Susanna kommt in ihrer Rolle als Gräfin zugute, dass sie vier Semester Kunstgeschichte in Krakau studiert hat.

“Ja, 100 % echt. Aus einem Nachlass. Sie kennen sich aber gut aus, Gräfin.”

“Nu ja, ich sammle selbst ein wänig.”

Der Galerist merkt eine gewisse Müdigkeit in seinen Beinen, er setzt sich und nur wenige Augenblicke später ist er eingeschlafen. Sie klappst ihm ein paarmal auf die Wange, um zu prüfen ob er wirklich tief schläft. Als Puvogel darauf nicht reagiert, beginnt sie seine Taschen zu durchsuchen. Sie findet das Schlüsselbund mit der Marke von Scotland Yard als Schlüsselanhänger, das werden sie brauchen. Nun noch die Karte, in seiner Brieftasche wird sie fündig. Dort ist die alte Spielkarte, ein Herz-König und auf ihr stehen die Zahlen, die sie brauchen. Sie hat ihre Rolle nun fertig gespielt, sie ist stolz auf sich. Auch der falsche “Doktor” in seiner geliehenen Livrée lobt sie, während sie in die Uhlandstraße fahren, um den Rolls-Royce zurückzugeben, der eigentlich Rolf Eden gehört. Sie konnten ihn ausleihen, weil ein Kunde von “Doktor” in der Garage neben der S-Bahn arbeitet, wo er untergestellt wird, wenn Eden ihn nicht braucht. Zeit zum feiern haben sie noch nicht, denn der “Doktor” muss mit Beaky den letzten Teil ihres Plans ausführen, bevor Puvogel wieder erwacht und merkt, dass er über den Tisch gezogen wurde. Aber danach werden sie ihren Coup begießen.

20 Minuten später könnte ein aufmerksamer Beobachter in der Schlüterstraße zwei Gestalten sehen, die mit einem großem Koffer die Galerie Puvogel betreten. “Wo ist denn der Sparstrumpf vom Herren von und zu?”

Beaky, der seine langen Haare zusammengebunden hat und unter einem Käppi versteckt antwortet: “Der Safe ist in seinem Blaubartkabinett, hinten.”

Sie finden die Tür verschlossen, aber sie haben ja Puvogels Schlüsselbund, das Susanna in ihrer Verkörperung der Gräfin Rogacki gestohlen hat, damit verschaffen sie sich Einlass. Der kleine Raum ist nur mit einem bequemen Sessel, einem Biedermeiertischchen und einem Bücherregal ausgestattet. An der Wand hängen unzählige Fotos, die fast alle Männer, mit Stricken, Schlipsen oder Schals um den Hals, zeigen. Manche sind nackt und erregt, wobei sie gewürgt werden. Andere sind gänzlich angekleidet und tragen die Würgewerkzeuge als harmlose Accessoires. Auf dem Tisch verstreut liegen schwarz-weiß Abzüge und Beaky wird es siedendheiss, als er bemerkt, dass die Bilder ihn selbst zeigen. Er liegt entkleidet auf Puvogels Chaiselongue, man sieht die Hände seines Chefs, wie sie ihn mit dem Hermes-Tuch würgen, das der Kunstfreund an diesem Abend trug.

Während Beaky kein Wort herausbringt, murmelt sein Freund, der “Doktor”: “Geschieht ihm recht, dem perversen Motherfucker, dass wir ihm seinen Notgroschen und sein pièce de résistance* klauen.”

Beaky wühlt immer noch ungläubig in den Fotos, im Gegensatz zum “Doktor” trägt er keine Handschuhe. Sein Freund legt eine Hand auf Beakys Schulter: “Reiß dich los und verrat mir wo der Tresor ist.”

Beaky schiebt den Lehnstuhl mit der hohen Lehne zur Seite, dahinter hängt ein gerahmtes Filmplakat von “Der Würgeengel”, den Luis Bunuel 1962 in Mexiko drehte. Beaky hängt das Bild ab, dahinter befindet sich der Safe. Puvogel hat Beaky leichtsinnigerweise erzählt, dass er hier für Notfälle Bargeld deponiert hat. Er hat Beaky sogar die alte Spielkarte gezeigt, auf der die Kombination steht. Offensichtlich hat Puvogel Beaky keine kriminelle Energie zugetraut. Er hat sich geirrt. “Doktor” öffnet nun den kleinen Geldschrank, ihn ihm liegen Papiere, ein Schmuckkästchen und eine Umschlag, auf dem “Reptilienfonds” steht. Der falsche Mediziner öffnet das Kuvert und hält nun 10 mal 10 Hundert-Mark-Scheine und einige Pässe und Ausweise in der Hand. Die Ausweispapiere legt er zurück, den Umschlag mit den Geldscheinen steckt er ein.

Nun folgt der letzte Akt des Plans, der sperrige Koffer kommt zum Einsatz. Der Koffer hat am meisten Mühe gemacht, es hat eine Weile gedauert, bis sie bei den Trödlern einen gefunden haben, der groß genug ist, immerhin ist das Bild fast einen Meter breit. Hoffentlich hat Beaky sich beim Ausmessen nicht geirrt, ein oder zwei Zentimeter könnten schon einen Strich durch ihre Rechnung machen. Der Doc nimmt die Kopie der “Einschiffung von Kythera” von der Staffelei und sie verstauen Puvogels pièce de résistance im Koffer, es passt genau. Sie verlassen den Laden, schließen ab und wenige Augenblicke später sind sie in der Dunkelheit der Kudamm-Nebenstraße verschwunden.

Susanna, der es einen Riesenspaß gemacht hat, die Rolle der Gräfin von Rogacki zu spielen, hat eine Flasche echten Champagner gekauft um ihren Erfolg zu feiern. Der “Doktor” stellt das Gemälde auf einen Stuhl und die drei Freunde stoßen an. Beaky trinkt zum ersten Mal das edle Prickelwasser, aber der trockene Veuve Cliquot kommt ihm sauer vor. Das tut seiner guten Laune keinen Abbruch, Puvogels perverse Fotos von ihm haben ihn zwar geschockt, aber nun weiß er wenigstens was genau passiert ist und außerdem hat er sich gerächt. Und Rache soll ja süß sein. Die drei stellen sich Puvogels Gesicht vor, wenn er entdeckt, dass sein Lieblingsstück fehlt und auch sein Notgroschen über Nacht verschwunden ist.

Auch der Doc hat eine Überraschung, die er nun auf den Tisch stellt, ein kleines Fläschchen medizinisches Kokain. An dem weißen Kreuz auf rotem Grund erkennt man, dass es aus der Schweiz stammt. Der Doktor gibt mit seinem Wissen an: ” Die Schweizer sind die einzigen in Europa, die Kokablätter zu medizinischen Zwecken importieren dürfen. Das hier ist von Sandoz. In den USA ist übrigens Coca-Cola die Firma, die Koka verarbeiten darf. Wo wohl das ganze Koks landet? In der Brause ist ja seit 70 Jahren nicht mehr.” Beaky musste immer wieder über das Wissen des falschen Doktors staunen. Als ob der irgendwo ein Elektronengehirn hätte, mit dem er das gesamte Weltwissen abrufen könnte. Doktor formt mit Hilfe einer Rasierklinge auf einem kleinen Spiegel sechs lange, schmale Linien und Beaky prüft das Wissen seines Freundes, indem er fragt, wieso Koks in Linien von einem Spiegel genommen wird. Das lässt sich der Doc nicht zweimal fragen, er beginnt zu dozieren: “Hast du schon mal was von Narziss gehört, sein Alter war ein Flussgott, seine Mutter eine Nymphe und dieser Narziss verliebte sich in sein Spiegelbild. Kokser sind selbstverliebte Narzissten, sie wollen sich im Spiegel sehen, wenn sie teure lange Linien sniefen. Koks ist Luxus, ein Prestige-Objekt, man gibt gern damit an, wie mit einem Sportwagen. Man kann es sich leisten und man hat die Beziehungen, es zu bekommen. Außerdem ist Koks der perfekte Genuss, man wird euphorisch, aber es befriedigt nicht wie Heroin. Bei Koks kann man fast immer noch eine Line nachlegen, wenn man das bei Heroin täte, wäre man spätestens nach der dritten Runde tot. Heroin nimmt man in kleinen Häufchen, es ist für den User eine Notwendigkeit und es befriedigt sein Verlangen”, hier machte er eine kunstvolle Pause: “Es sei denn der Stoff ist Scheiße.”

Nun steht der Doc auf, er sucht in einer Schublade und kommt dann mit einem schmalen Lederfutteral zurück. Er öffnet es und nestelt aus dem bordeaux-roten Samtfutter ein silbernes Röhrchen, etwa acht Zentmeter lang, und reicht es Susanna. Die zieht jeweils eine Linie in jedes Nasenloch, wobei sie das untätige Nasenloch zuhält, anschließend nimmt sie mit der Beere ihres Zeigefingers die restlichen Krümel auf und verreibt diese auf ihren Schneidezähnen. Nun absolviert der Doc dieselbe Prozedur und reicht den Spiegel mit zwei übriggebliebenen Portionen Beaky.

Beaky hat noch nie Kokain genommen, er ist neugierig, schließlich ist es medizinisch rein, obwohl er mit den Drogen kürzer treten will, kann er der Versuchung nicht widerstehen. Aber er begnügt sich mit einer Linie, zieht sie hoch und bevor der Doc in stoppen kann, legt er das Röhrchen auf den Spiegel, doch da ist es schon über die letzte Portion gerollt und hat das Pulver auf der Tischplatte verteilt. Der Doc grinst und sagt: “Typischer Anfängerfehler. Merke: nie das Röhrchen auf den Spiegel legen.”

Innerhalb kurzer Zeit merkt Beaky wie ihn eine Welle von positiven Gefühlen überschwemmt. Mehrere wichtige, schöne Ideen formen sich in seinem Kopf und er weiß garnicht, welche er davon zuerst aussprechen soll. Schließlich entscheidet er sich für: ” Ich bin riesig froh, dass der Plan so gut geklappt hat, es ist toll euch als Freunde zu haben. Danke das ihr mir geholfen habt, ich würde euch am liebsten umarmen.”

Beaky ist ziemlich begeistert von dem Stoff. Zwei Lines zieht er noch, doch dann gibt ihm sein Freund nichts mehr von dem teuren Schweizer Produkt. Im Gegenteil der ungewöhnlich gesprächige Doktor gibt ihm sogar eine Art Warnung mit auf seinen Heimweg:

“Gewöhn dich nicht dran, Beaky. Koks ist nicht der richtige Stoff für dich, du bist von Natur aus nervös und aufgeregt. Koks ist für Leute die leer oder sehr müde sind. Du brauchst etwas das beruhigt und dir ein warmes, zufriedenes Gefühl gibt, wie die Milch an der Brust der Mutter den Säugling stillt. Die Mutter aller Drogen, der Schlafmohn, ist deine Droge. Opium kommt von griechisch ‘opion’, der kleine Saft. Die Muttermilch für Erwachsene, denen etwas Grundlegendes fehlt.”

Als Beaky mit dem großen Koffer die Treppe hinuntersteigt ist er immer noch euphorisch, aber auch etwas nachdenklich. Er hält ein Taxi an, der Fahrer verstaut den Koffer mit dem Gemälde im Kofferraum. Damit der Fahrer ihn nicht wegen der kurzen Fahrt anblafft, hat er ihm gleich einen Zehner in die Hand gedrückt und “Zum Bundesplatz, neben dem Kino” gemurmelt. Im Autoradio läuft Joe Cockers “With a Little Help from My Friends”.

What do I do when my love is away?

(Does it worry you to be alone?)

How do I feel by the end of the day?

(Are you sad because you’re on your own?)

No, I get by with a little help from my friends

Mm, get high with a little help from my friends

Mm, gonna try with a little help from my friends

Ja, er ist dankbar für ihre Hilfe und es scheint ihm auch ein Omen zu sein, dass sie ihm bei der Verwirklichung seines Plans geholfen haben, ein Omen dafür, dass Hanna ihn zurücknehmen wird. Er kann sich kaum vorstellen, wie sie ihn abweisen sollte, wo er doch das Heroin für sie aufgegeben hat und ihr Geschenke mitbringt.

Daheim nimmt er sich das Bändchen mit den Coleridge Gedichten, macht es sich in seinem Bett gemütlich und lässt sich in die Traumwelt des romantischen Dichters fallen. Es ist schon hell draußen, als er mit dem Buch auf der Brust einschläft.

Das Erwachen am nächsten Morgen ist unangenehm. In wenigen Augenblicken ist die Euphorie, die noch im Traum nachgewirkt hat, vergangen und das Ungewisse, Gefährliche seiner Situation wird im schlagartig bewusst. Er hat einen Einbruch begangen, viel Geld und ein Bild gestohlen, ein Mensch ist nach seinem Plan betäubt worden und Hannas Reaktion kann er, nüchtern betrachtet, überhaupt nicht einschätzen. Jetzt kommen auch die Fotos wieder in sein Gedächtnis, er wird nochmal rot, als er an die perversen schwarz-weiß-Abzüge denkt. Puvogel hat ihn richtiggehend missbraucht, wie konnte ihm das nur passieren, hätte er nicht gewarnt sein müssen. Sicher, er gab all diese merkwürdigen Stories über seinen Chef, aber die hat er nicht ernstgenommen. Wie ist er eigentlich an Puvogel geraten? Ihm fällt ein, dass sein Vater ihm den Tipp gegeben hat, sich bei dem Galeristen zu bewerben. Puvogel wäre ein Geschäftsfreund seines Vaters. Doch welche Geschäfte sollten das sein? Merkwürdig, er nimmt sich vor seine Mutter dazu zu befragen. Um sich abzulenken und den letzten Akt seines Planes einzuläuten, ruft er Hanna an.

Überraschend schnell hat Hanna eingewilligt ihn zu treffen, noch am selben Tag, wenn sie mit ihrer Schicht im Café Bleibtreu fertig ist, soll er sie besuchen. Er hat Schwierigkeiten den Tag herumzubringen, er scheint sich endlos zu dehnen. Er versucht zu lesen, doch er schafft es nicht sich zu konzentrieren. Er würde gern einen Joint rauchen, um die Langeweile zu vertreiben, aber es scheint ihm eine unpassende Idee zu sein. Für das Gespräch mit Hanna sollte er so nüchtern wie möglich sein. Ihm fällt auf, es ist oft ein Anlass für ihn etwas zu konsumieren, wenn er nicht weiß was er mit sich anzufangen soll. Das muss sich ändern, aber wie? Am frühen Nachmittag fällt ihm ein, in die Bibliothek zu gehen, er will dort einiges nachschlagen. In der Bücherei in der Brandenburgischen Straße staunen sie über seinen großen Koffer. Langsam fällt ihm das Ding auf die Nerven, aber heute abend würde er es ja los, wenn er Hanna das Bild schenkte.

Er ist zu früh vor Hannas Haus in der Düsseldorfer Straße, mit dem riesigen Koffer steht er da, wie bestellt und nicht abgeholt. Als Hanna kommt, kann sie ein Grinsen nicht unterdrücken: ” Willst du verreisen, Beaky?”

“Ne, das ist ‘ne Überraschung für dich.”

“Oh toll, ich liebe Überraschungen.”

Sie sitzen unter dem Atelierfenster, der Himmel wird von einem Sonnenuntergang blutrot gefärbt. Hanna hat Pfefferminztee gekocht und ein paar Kerzen angezündet.

“Was ist denn nun in dem Überseekoffer, Beaky?”

Er will mit einer großen Geste seiner Ex-Freundin das Gemälde aus dem Koffer holen und präsentieren, aber das Stück leistet Widerstand und kippt mit der Bildseite nach unten.

Hanna staunt: ” Ein Gemälde?”

Indem er das Bild aufrichtet, betet er das Verslein herunter, das er sich zurechtgelegt hat: “Zum Zeichen meiner Liebe schenke ich dir die Einschiffung nach Kythera, die hat dir doch so gut gefallen und nun gehört sie dir.”

Hanna schüttelt ihren Kopf, weniger als eine Geste der Ablehnung, es ist eher ein Zeichen, dass sie nicht wirklich versteht, was er meint. Beaky der spürt, das sein Ansinnen dabei ist zu scheitern, schickt eilig hinterher: “Und das ist nicht das Einzige. Ich will dich auch zu einer Reise nach Xanadu einladen, ich hab das Geld schon. Außerdem bin ich clean, ich habe das Heroin aufgegeben, für dich, also für uns…”

Jetzt hat er sich verheddert, er wird rot und hat einen Riesenkloß im Hals. Er setzt sich wieder. Hanna wird so langsam klar, das hier ein Missverständnis von nicht geringer Größe vorliegt und sie beginnt Maßnahmen zur Begrenzung des Schadens zu ergreifen: “ich glaube es ist Zeit für einen guten Schnaps”.

Aus ihrer Pantryküche holt sie zwei Cognac-Schwenker und eine Flasche alten Brandy aus dem Hochschrank, den sie von ihrer Ibiza-Reise mitgebracht hat.

Nachdem sie angestoßen haben beginnt Hanna die Situation aufzuklären:

“Als du heute anriefst dachte ich, unsere Trennung wäre klar zwischen uns, doch ich merke, dass du es anders siehst. Also, wir hatten ein paar schöne Wochen, aber als ich begriff, dass du mich die ganze Zeit angelogen hast und heimlich Heroin genommen hast, hat das die Sache für mich entwertet. Du bist ein lieber Kerl, aber es gibt kein richtiges Leben im falschen, hat Adorno glaube ich gesagt, verstehst du was ich meine?”

Beaky machte seine kindliche Schnute und nickte langsam mit dem Kopf.

“Es hört sich für mich auch schräg an, wenn du meinst, du hättest die Droge für mich aufgegeben. Mensch Beaky, das solltest du für dich tun, nicht für jemand anderes. Erstmal musst du dich selbst lieben, bevor du jemand anderen lieben kannst.”

Sie trinkt einen Schluck von dem alten Brandy, Beaky hat es immer noch die Sprache verschlagen, er tut ihr Leid, trotzdem fügt sie an:

“Und die ganze Sache mit dem Bild, dem Geld, der Reise, also ich gehe mal davon aus, das du das nicht ehrlich erworben hast, oder?”

Beaky schüttelt den gesenkten Kopf, er traut sich nicht ihr in die Augen zu sehen.

“Mensch, Junge, du kennst mich doch. Du müsstest doch wissen, ich stehe nicht auf kriminelle Sachen. Du bist auf Bewährung, sag mal, möchtest du wieder in den Knast? Ich nehme an, es muss da drin ziemlich übel für dich gewesen sein, auch wenn du nicht darüber gesprochen hast. Das ist doch bescheuert.” Sie merkt, er ist kurz davor zusammenzubrechen, also stoppt sie hier, aber die Predigt konnte sie ihm, in seinem Interesse, nicht ersparen.

Die ganze Situation ist ihm einfach nur noch peinlich, jetzt versteht er nicht mehr, was er sich gedacht hat. Er ist so dumm gewesen. Er will so schnell wie möglich raus aus dieser Situation, er verabschiedet sich von der verduzten Hanna und rennt mit dem schweren Koffer, der jetzt nur noch ein überflüssiger Ballast ist, die Treppe runter. Auf der Straße hält er das nächste Taxi an, wieder gibt er dem Chauffeur einen Geldschein, der Koffer passt nicht in den Kofferraum des Citroen DS. Also muss Beaky vorn sitzen und das pièce de résistance nimmt die Rückbank ein.

Im seinem Zimmer legt er “Beggars Banquet” auf, eines seiner Lieblings-Stones-Alben. Wieso könnte er nicht sagen. Mit Kopfhörern, um seine Mutter nicht zu stören, legt er sich ins Bett. Bei der dritten Nummer, “Dear Doctor”, hat er sich halbwegs beruhigt und er hört auf auf den Text:

Oh help me, please doctor I’m a damaged

There’s a pain where there once was a heart

It’s sleepin, its a beatin’

Can’t ya please tear it out, and preserve it

Right there in that jar?

Auf welchen Doktor soll er seine Hoffnungen setzen? Auf seinen Freund, den falschen Doktor? Eher nicht, denn der hat ihn ja erst in diesen Schlamassel gebracht, ohne dessen Unterstützung hätte er seinen blöden Plan garnicht umsetzen können. Nein, der andere Doktor, der richtige, Professor Philippus wird ihm helfen. Beaky kann sich nicht erinnern, dass er sich schon einmal so ängstlich und verloren gefühlt hat, als ob er in einen alles vernichtenden Strudel gezogen würde. Mit solchen Gedanken schläft er ein und träumt wirres Zeug.

– wird fortgesetzt –

*Als pièce de résistance (/pjɛs də re zi stɑ̃s/, französisch, eigentlich „Stück, das Widerstand leistet“ im Sinne von feste, schwere Speise) wird in der klassischen Menüfolge das Hauptgericht bezeichnet, üblicherweise ein Stück Fleisch wie Braten oder auch Geflügel. Eine andere Bezeichnung ist grosse pièce.

Im übertragenen Sinne wird pièce de résistance auch im Sinne von „Kern, Herzstück, Hauptsache“ oder für eine herausragende Leistung (vergleichbar dem „Meisterstück“ oder „Aushängeschild“) gebraucht; daneben verzeichnet Meyers Großes Konversations-Lexikon von 1911 auch eine abwertende Konnotation.Eine Sache die zu mächtig ist, zu groß um sie zu schlucken, und die daher liegenbleibt.

Die Illustrationen hat Rainer Jacob gezeichnet.

“Dear Doctor”:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dear_Doctor_%28song%29

“Die Legende von Xanadu” beruht auf wahren Begebenheiten, die ich mit Erfundenem vermischt habe. Im Ergebnis ist “Die Legende von Xanadu” eine fiktive Geschichte. Um Persönlichkeitsrrechte zu schützen habe ich außerdem Namen und Details verändert.

Familienportrait – “Das Ende” / Die Liebe in Zeiten des Krieges Teil Drei / 1945 / von Marcus Kluge

Am 10. November 1942 verlässt Zarah Leander Deutschland. Sie wird nicht wieder ins deutsche Reich zurückkehren. Kurz vorher hat Goebbels noch versucht sie mit Schmeichelei und Geschenken umzustimmen. Doch Zarah hat begriffen, dass Deutschland den Krieg nicht mehr gewinnen kann . “Davon geht die Welt nicht unter” singt sie vor Wehrmachtsoldaten und SS-Männern im UFA-Film “Die große Liebe”. Dieser Film ist mit 27 Mio. Zuschauern der erfolgreichste überhaupt im Dritten Reich und hat am 12. Juni 1942 im UFA-Palast am Zoo Premiere. “Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen” ist ein weiterer Schlager aus “Die große Liebe”, der auch Teil der Durchhaltepropaganda wird. Aber es geschieht kein Wunder und für die Deutschen geht im Frühjahr 1945 tatsächlich die Welt unter.

Helmut, Rilke im Remter

–

Käte bekommt Anfang 1945 den letzten von über 100 Feldpostbriefen von Helmut. Da ist er in Marienburg, dem heutigen Malbork, stationiert. Die im 13.Jahrhundert erbaute Zentralburg des Deutschritterordens hat für die Nazis besondere Bedeutung. Helmut berichtet von einer Feierstunde in einem der Remter, so heißen die Speisesäle der Ordensburg. Dabei trägt er den “Cornet” von Rilke vor. Die klassische Soldatenballade “schwankt zwischen Glorifizierung des Heldentodes und der Sinnlosigkeit (jungen) Sterbens, Gefühlen von überzogener Ehre, Verlust und Traurigkeit.” Was er dabei fühlt, kann er wegen der Briefzensur nicht schreiben.

Helmut links

–

Helmut deutet an, er würde Käte bald näher kommen, hofft wohl auf einen Rückzug. Dazu kommt es nicht. Ende Januar besetzen sowjetische Truppen die Stadt Marienburg. Die “Festung” wird sechs Wochen gegen die Rote Armee gehalten und am 8. März 1945 geräumt. Viele hundert Soldaten kommen ums Leben, deren “Hundemarken” keiner sammelt.

Auch in Berlin beginnt der von der Propaganda beschworene “Endkampf”. Alte und Halbwüchsige werden zum “Volkssturm” eingezogen. Verweigerer werden sofort hingerichtet. Oma Elisabeth und meine Mutter überlegen den Straßenkampf in der U-Bahn abzuwarten. Glücklicherweise kommt Onkel Paul, der wieder bei der Polizei arbeitet, kurz in der Perleberger Straße vorbei. Er warnt die beiden vor der U-Bahn und besorgt ihnen Plätze im Bunker an der Schumannstraße neben dem Deutschen Theater. 40 Jahre später wird meine Tochter dort tanzen gehen.

Dass sie die U-Bahn meiden, ist ein großes Glück. Am 2. Mai sprengt die SS den Tunnel unter dem Landwehrkanal. Das gesamte unterirdische Verkehrsnetz wird dadurch geflutet. Ob nur wenige oder etwa 100 Zivilisten ertrinken weiß man nicht genau, auch das Motiv für die Tat bleibt im Dunkeln.

Zwei Wochen bleiben sie im Bunker. Unter unvorstellbaren hygienischen Bedingungen passieren hier kleine und große Tragödien. Der Schauspieler Aribert Wäscher, der in Hunderten Filmen mitgewirkt hat, unter anderem in Riefenstahls Mammutproduktion von “Tiefland” (1940-44), klagt und zetert laut vor sich hin. Eine daneben sitzende Mutter hat es schwer ihre Kinder halbwegs bei Laune zu halten. Nach einem Tag und einer Nacht geht sie zu Wäscher, ohrfeigt ihn, danach verstummt der große Mime.

Oma Elisabeth, Anfang der 40er Jahre

–

Nach etwa zehn Tagen hören Oma und Käte, es würde zwei Ecken weiter Milch aus sowjetischen Beständen ausgegeben. Sie besorgen sich Kannen und verlassen den Bunker. Der Theatervorplatz ist Niemandsland zwischen den Stellungen des Volkssturms und der Russen. Oma holt ein Taschentuch hervor, schwenkt es und betritt den Platz. Tatsächlich läßt das Feuer nach und die Frauen überqueren den Platz. Es sind die längsten 200 Meter ihres Lebens.

Für den Rückweg zeigt ihnen ein Soldat einen Umweg, sie kommen heil zurück in den Bunker. Nach weiteren drei Tagen sind die Kampfhandlungen zuende. Sie können den Bunker verlassen. Was sie draußen erwartet hat apokalyptisches Ausmaß. Überall lodern noch Brände, der Rauch beißt in den Augen. Es riecht nach verbranntem Fleisch, nicht nur Leichen liegen auf den Straßen, auch viele Pferdekadaver sind der Verwesung preisgegeben. An Laternenmasten hängen Tote, die Schilder um den Hals haben. Darauf stehen Sätze wie, ” Ich war zu feige mein Vaterland zu verteidigen”, oder ähnliches. Auf dem Weg in die Perleberger Straße sehen sie mehr Ruinen als bewohnbare Häuser.

Zuhaus verbrennen sie Fotos und Dokumente, auf denen Hakenkreuze zu sehen sind. Russische Soldaten erschießen Männer und Frauen, bei denen so etwas gefunden wird. Für Vergewaltigungen reicht es, dass Frauen anwesend sind. In der Nacht weckt sie Krach im Vorderhaus. Es scheinen plündernde Soldaten zu sein. Oma malt Käte rote Punkte ins Gesicht und steckt sie ins Bett, als ob sie eine ansteckende Krankheit hätte, ein Kopftuch verbirgt die verlockend blonden Haare. Sie haben Glück, noch bevor der Mob ins Hinterhaus eindringt, unterbindet Militärpolizei das Geschehen.

Am nächsten Morgen beschließt Oma Moabit zu verlassen. Tiergasten soll russisch werden, wogegen Wilmersdorf und Steglitz von Amerikanern kontrolliert werden soll. Sie packen ihr wichtigstes Hab und Gut auf einen Handwagen und durchqueren den Tiergarten. Am Zoo passieren sie das ausgebombte Aschinger, sie ziehen die Kaiserallee hoch, die heutige Bundesallee. Oma kennt die Straße gut. Vor dem Ersten Weltkrieg ist sie hier sonntags zum Zoo gelaufen. Nun hat sie zwei Weltkriege hinter sich.

Die kühle Mainacht verbringen sie im Volkspark. Am nächsten Morgen hören sie von einer leeren Wohnung in der Kaiserallee 181, gleich hinter der Berliner Straße. Sie besetzen die Wohnung, später werden sie behaupten, der Mietvertrag wäre verbrannt. Meine Oma wohnte in dem Haus bis sie, Anfang der 60er Jahre, eine Neubauwohnung in der Prinzregentenstraße bezieht.

Letztes Bild von Helmut, 3. v.re.

–

Von Helmut hört Käte jahrelang nichts mehr, solange bleibt sein Schicksal ein Rätsel für sie.

–

– Fortsetzung folgt –

Berlinische Räume – „Lost in Lankwitz“ / von Bong Boeldicke / 1984-2014

„I’m too hardcore to be bourgeois“

Sensational* (WordSound Recordings, N.Y.)

Wenn man Lankwitz verlassen will, nimmt man am besten den Bus. Einstieg direkt an der Kirche, in unmittelbarer Nähe des „Pressezentrums Lankwitz–City“; schräg gegenüber der Kirchenvorplatz, ein stadtbekannter Kriminalitätsschwerpunkt. Hier treffen sich Alkoholiker, konkurrierende Jugendbanden und erholungsbedürftige Rentner. Man bleibt gern unter sich, jede Szene ein Subsystem, eine ausdifferenzierte, psychogeographisch bedeutsame Welt.

Lankwitz war früher ein Ort der Ruhe. Beschauliche Reihenhäuschen und um die Ecke Sommermeyer, der abendschaukompatible Eisenwarenhändler. Dann natürlich Boeldicke, das berühmte, streng bürgerliche Bettlakenfachgeschäft. Ein Hort des Guten, leider längst insolvent. Dafür gibts jetzt auf engstem Raum drei Billigfriseure mit Kaffee zum Gehen und immer ohne Voranmeldung. Türkische Geldwaschanlagen, Tristesse normal.

Woran es Lankwitz nicht mangelt, sind Persönlichkeiten, ausdrucksstarke Charaktere. Zum Beispiel der kiffende Rollstuhlfahrer, den sie ständig durch die Gegend schieben. Meine russische Nachbarin hat Angst vor ihm, weil man ihr letztens mit einem Schneeball die Fensterscheibe eingeworfen hat. Seitdem verbarrikadiert sie sich in ihrer Wohnung. Zumindest lassen die verschlossenen Fensterläden darauf schließen.

Mich kann das nicht mehr schrecken, seit ich eines Nachts, zusammen mit meinem Bankerkumpel, von drei Migrationshintergrundsschwachköpfen auf offener Sraße überfallen wurde. Plötzlich Blut, Schmerzen, ein gebrochenes Nasenbein – und das alles auf dem Thaliaweg, gegenüber vom Beethoven-Gymnasium, eigentlich ein Ort der Hochkultur. Krankwitz, sinnlos brutal. Man muss immer auf der Hut sein. Sobald ich meine Behausung verlasse, denke ich an „Draußen ist feindlich“. Blixa Bargeld wusste schon, was er tat, als er das große Ambientstück der ersten Neubautenplatte derartig betitelte.

Wer Augen hat, der sehe, der wird sie entziffern, die Zeichen des dunklen, gefährlichen Lankwitz. Die friedlich-verpeilte Rentneratmosphäre trügt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne die roughe Lankwitzer Hood seit mehr als 20 Jahren.. Ich weiß, was sich wo abspielt. Vor und hinter den Kulissen.

Wenn man also den Bus nimmt, um Lankwitz zu verlassen, geht die Fahrt zunächst die Leonorenstraße entlang. Linker Hand der S-Bahnhof, unser Tor zur Welt. Die dazugehörige Brücke ziert in großen Lettern das Wort HODEN: der letzte Gruß eines einsamen Sprayers, jedes Schriftzeichen eine liebevoll gestaltete, silbrige Fläche auf schwarzem Grund. Eine Botschaft an alle Pendler, merkwürdig verschlüsselt. In Lankwitz ist „alles besudelt“, wie es an der Mauer gegenüber von Woolworth heißt. Beliebte Treffpunkte sind das Cafe Sammeltasse und die Seniorenfreizeitstätte „Club Lankwitz“ in der Gallwitzallee. Der Laden ist gerade wieder in aller Munde, weil die NPD dort zum wiederholten Male ihren Parteitag durchzuführen gedenkt. Die wahre Geschichte des „Club Lankwitz“ ist allerdings eine andere: Aus gut unterrichteten Kreisen hörte ich von wüsten Gelagen, die dem Ex Kreuz Club und dem frühen Kitti in nichts nachstanden – eine Mischung aus frischer Fisch-Fotze, Stehpiepe und zwischenmenschlicher Begegnungsstätte. Der Laden existierte laut Zitty nur zwei Wochen, die allerdings sollen einzigartig gewesen sein..

Lankwitz hat einen großen Vorteil: Das ländliche Flair bewirkt sofortige Entspannung. Die Lankwitzer Landluft umschmeichelt dich, gibt dir Kraft, wenn du zurückkehrst aus der großen, bösen Stadt. Zurück aus dem Getöse, dem Gestank, der Scheinwelt. Außerdem: Lankwitz gilt als bieder und brav. Ein idealer Ort für Menschen mit einer nicht immer geradlinig verlaufenden Patchworkbiographie. Hier können sich Obsessionen herausbilden und gedeihlich entwickeln. Hier lässt es sich gefährlich leben, ohne dass andere etwas davon wissen. Alles ist möglich: Die Begeisterung für Industrial Culture und das Mitwirken in der Lankwitzer Lärmband „Frustrierte Konsumenten“. Das Leben als Hausbesetzer in London. Später das Absolvieren ausgedehnter Orientierungspraktika bei der Scientologykirche und der Staatssicherheit – alles Unternehmungen, die ohne eine entsprechende, psychogeographische Prägung, ohne Lankwitzer Roots, so schlicht nicht möglich gewesen wären. Das gilt natürlich auch für die Tätigkeit als Besserwessi in der Nachwendezeit und den unheimlichen Zwischenstopp im jamaikanischen Drogenknast, quasi die Schattenseite des gefährlichen Lankwitzer Lebens.

Man verliert die Kontrolle und blickt in den Abgrund. Nicht nur den eigenen, wie es bei Büchner heißt, sondern den ganz konkreten, den, der einen tatsächlich umgibt. Jetzt bloß nicht abstürzen, sich wieder hochrappeln, weitermachen. Und das wird dann redlich belohnt, lankwitztypisch mit einer Verbeamtung auf Lebenszeit, Ab jetzt geht es einem gold. Nun lässt es sich ungestört spielen. Man ist Teil des Systems, wird zum subventionierten Remixer, zu einem staatstragenden King Tubby. Dread at the controls. Dubwise. Different style, seen?

Ein zusätzlicher Vorteil: Hier bleibst du unentdeckt, führst ein geheimes Leben, genau so, wie es von Marc Almond im gleichnamigen Song der ersten Soft Cell Platte „Non-Stop Erotic Cabaret“ besungen wird. Das nach Epikur erstrebenswerte Leben im Verborgenen praktiziert sicherlich auch Harzer, eine Lankwitzer Legende, ein früherer Gabelstaplerfahrer, der mich ständig mit großartigen Knistersounds versorgt und alles über menschenverachtende Schlitzerfilme weiß. „Man sieht sich“, ist einer seiner Schlüsselsätze. Und es stimmt: Wir laufen uns ständig über den Weg, obwohl er gerade nach Steglitz gezogen ist. Seltsam? Aber pure Realität.

Abends kann man in Lankwitz nirgendwo hingehen. Selbst der „Geiz-dich-satt –Stand“ vor Plus macht um acht zu. Früher gab es in der Kaiser Wilhelm Straße die schmierige Rockerkneipe „Quintessenz“. Dort habe ich nach der Wende meinen Stasicousin hingelockt, damit er auch mal was anderes sieht als die verwanzten Hochglanzräume im Hotel Stadt Berlin. Ein heilsamer Schock! So hatte er sich den Westen nicht vorgestellt. Was noch? Mein Freund Laba Labielle, ein zugezogener, manisch depressiver Großkünstler und Selbstdarsteller, empfiehlt abends die Stehkneipe Essbahn, da dort die lustigsten Speisekarten der Stadt darauf warten, gelesen und verstanden zu werden. Oder es geht gleich in eine der zahlreichen Selbsthilfegruppen, von deren Wirken die vielen Stadteilzeitungen kunden, die überall die Briefkasten verstopfen.

Die einzige Alternative: Man macht selbst etwas. Eine Party zum Beispiel, am besten eine Bong & Ilse Party, um an vergangene Großereignisse zu erinnern. Damals gab es ein Fest in der Moabiter Beusselstraße, wo sich der längst verstorbene Rob Philo Mantel-Schirm mit einer Goebbelsrede einführte und die Gäste das Fürchten lehrte. Zu fürchten brauchte sich diesmal niemand, dafür gab es herrliche Kontrollverluste, aber der Reihe nach.

Das Konzept war einfach: Als Grundlage mein Lieblingsessen, eine türkische Linsensuppe mit Migrationshintergrundswurst, Kein Schnaps, dafür reichlich Wein und Bier, außerdem psychoaktive Substanzen, um sich, mit Huxley, chemische Ferien vom eigenen Selbst zu gönnen. Natürlich nur mithilfe des Guten und des ganz besonders Tollen, wo man sofort auf Toilette muss, sonst bringt diese Art Betriebsausflug nichts.

Die erste, krisenhafte Zuspitzung ließ dann nicht lange auf sich warten. Sie ereignete sich bereits Stunden vor der eigentlichen Festivität. Die blonde Ilse, nur nach außen Mitveranstalterin, im Innenverhältnis war ich allein für alles zuständig, Ilse half beim Getränkeeinkauf, besser, sie überwachte die Effizienz der durchzuführenden Arbeitsteilschritte – und jeder Fehler, jede sich einschleichende Unachtsamkeit, wurde sofort registriert und führte zu lautstarkem Getöse. Nein, es geht wirklich nicht, unnötig viele Servietten an der Kasse von Reichelt zu kaufen, die könne man im Großmarkt viel günstiger erwerben. Oder das Entladen des Autos: Da dürfe man nicht einfach in der Wohnung bleiben und die Flaschen auf den Balkon tragen, da müsse man mehr Verantwortung übernehmen und zum Auto zurückkehren, da dieses halb auf dem Bürgersteig stehe und somit Lankwitzer Bürger beim abendlichen Spaziergang behindere. Was ist der Kessel von Stalingrad, was Guantanamo gegen die verbalen Attacken meiner liebsten Partygauleiterin? Ich musste unwillkürlich an Ilse Koch denken, deren Name in den 80igern auf dem Cover einer wichtigen Lärmplatte prangte. Die nämlich, wo eine Mädchenstimme verängstigt flüstert: „Nein, Papa, ich will nicht, Papa …“ Darauf der Vater: „Komm, mein Täubchen, ich hab dich doch so lieb.“ Im Hintergrund verstörende Soundscapes von Nurse With Wound, der Gruppe von Steven Stapleton. Passt gut zu Lankwitzer Psychogesprächen, als Partybeschallung allerdings denkbar ungeeignet.

Die Veranstaltung selbst lief dann komplett nach Plan. Ein gepflegter Kollektivabsturz, veredelt durch die Vorführung ausgewählter Videopreziosen, wobei der Tuntenindustrial von Throbbing Gristle bei einigen Gästen zu überschwänglichen Glückszuständen führte. Gleiches galt für die Wiedergeburt der Grace Jones. Morgens um sieben dann das Ende, zumindest scheinbar. Übrig blieb nur noch mein eingangs erwähnter Bankerkumpel, früher bei der IKB, jetzt Opfer der Finanzkrise, ein Lebemann und Womanizer. Beide sind wir ein eingespieltes Team, wenn es um krass-konkrete Kontrollverluste geht: allerdings immer nach festem Drehbuch, der Zufall hat hier keine Chance. Wo ist egal, ob nun auf Kuba, in New York oder innerhalb der eigenen vier Wände. Grenzüberschreitung geht immer, solange der Nachschub gewährleistet ist.

Endlich alleine, von allen Gästen verlassen, entwickelte sich auch diesmal die bekannte Eigendynamik. Der verstärkte Einsatz noch vorrätiger Hilfsmittel beflügelte die Sehnsucht nach Rio – Karneval –Videos, dem Besten von Buttman und dem „Aufbruch ins hedonistische Zeitalter“, der Selbstdarstellung des Kit Kat Clubs auf der Love Parade anno 1999. Da geht wirklich was. Ich muss mich dann immer sofort aus- bzw. umziehen, und, nur mit zerfetzten Jeansresten und einem halbdurchsichtigen Glitzerhemd bewandet, durch die verdreckten Räume gleiten, ständig auf der Suche nach Spiegeln, in denen das wunderbare Outfit lustvoll-brutal dokumentiert wird. Ja, schreit es mir entgegen, du hast es geschafft, es ist wieder soweit, endlich verloren in Lankwitz. Und jetzt genieße!

Dazu mein seriöser Bankerfreund mit offener Hose vorm Fernseher sitzend, auffällige Bildsequenzen kommentierend, man tauscht sich aus, dann wieder das Gute, bis nichts mehr da ist, vollkommen egal; jetzt gibt es eh kein Zurück mehr, der nächste Tag wird gestrichen.

Am Montag dann Staatsexamensprüfung in Wittenau. Noch komplett euphorisiert von den Ereignissen der Nacht und mit beträchtlichem Schlafdefizit kämpfend, bejuble ich als Prüfer eine eher mittelmäßige Lehrprobe zu Goethes „Leiden des jungen Werther.“ Ich werde von der Kommission höflich zur Rede gestellt und man erkundigt sich, ob alle wirklich dieselbe Stunde gesehen hätten. Ein kurzes verbales Scharmützel, der Versuch, sich den endlosen Exzess nicht anmerken zu lassen – am Ende allgemeines Wohlgefallen, die Prüfungskandidatin hat bestanden, und zwar nicht schlecht.

Ein Hoch auf den Kontrollverlust, auf die Entgrenzung. Nie waren beide so wertvoll wie heute.

–

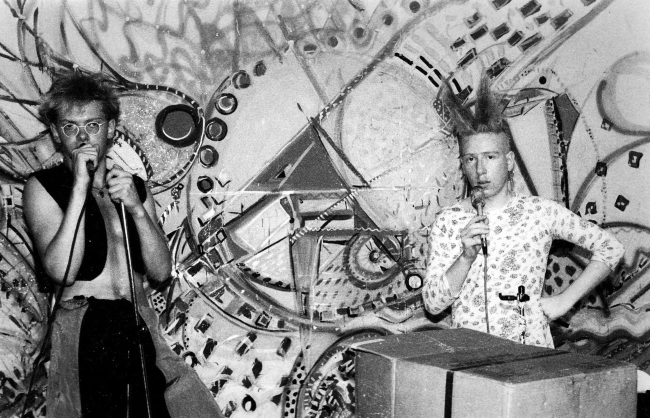

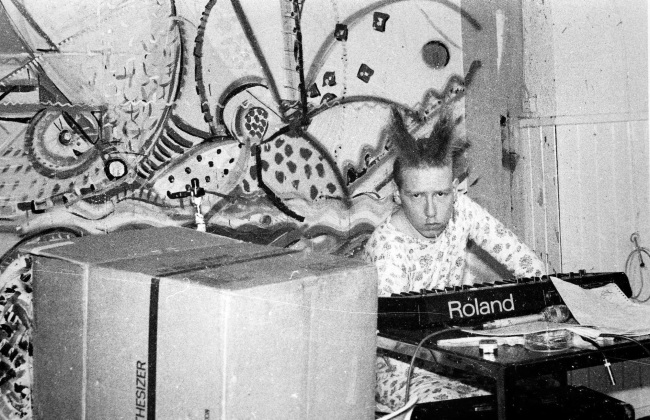

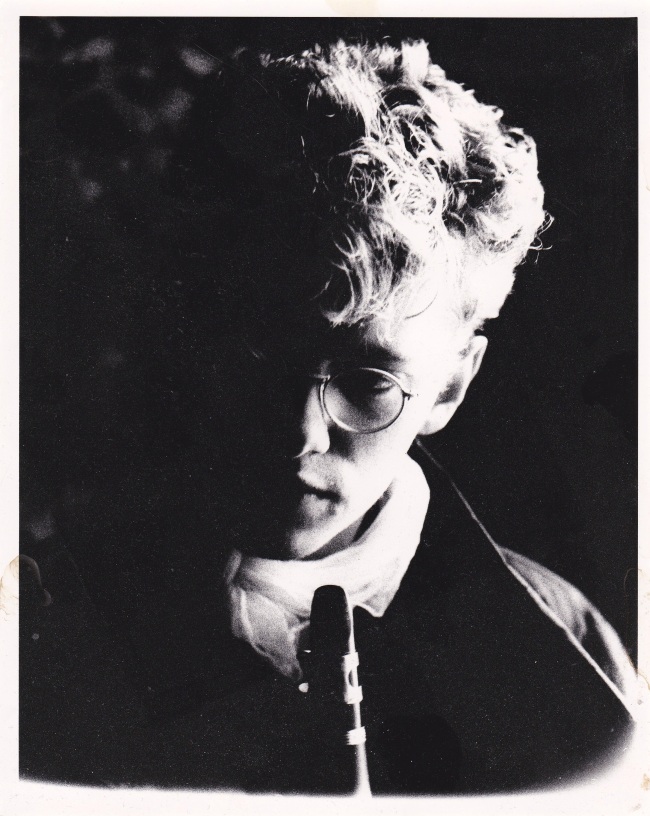

Die Fotos zeigen Bong Boeldicke zusammen mit dem, leider schon 2002 verstorbenen Künstler Hapunkt Fliegenstrumpf, bei einer musikalischen Performance Anfang der 1980er Jahre.

Hapunkt Fliegenstrumpf Fix:

http://433rpm.blogspot.de/2010/02/hapunkt-fix-fix-it-tape-bloedvlag.html

*http://www.wordsound.com/sensational.html

Familienportrait – “Hoffnung” / Liebe in Zeiten des Krieges Teil Zwei / 1943-44 / von Marcus Kluge

–

Kriege enden nicht damit, dass eine Partei gewinnt und die andere kapituliert. Kriege wirken nachhaltig. Schon Platon wusste: “Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen.”

Noch heute leiden, laut der Uni Leipzig, ca. 3.4% der 60- bis 90-jährigen Deutschen an einer posttraumatischen Belastungstörung infolge des 2. Weltkriegs. Ein Drittel der GIs, die aus dem Irak zurückkommen, haben psychische Probleme. Alkoholismus beobachtet man häufig, die Morphiumsucht wurde früher “Soldatenkrankheit” genannt, so häufig war die Abhängigkeit unter Veteranen. Kurz gesagt: Mit Ende des Krieges fangen viele Probleme erst an.

Die Teilnehmer eines Krieges, egal ob Kombattanten oder Nichtkombattanten, dürfen daran nicht denken. Für sie ist es nötig sich vorzustellen, dass im Frieden alles wieder gut wird und die Träume, die ihnen den täglichen Wahnsinn überstehen helfen, wahr werden. Käte stellt sich vor mit Helmut eine Familie zu gründen und ein eigenes Geschäft zu führen, am liebsten was mit Büchern. Helmut möchte Karriere machen, als Schauspieler und Regisseur und er stellt sich Käte als die Frau an seiner Seite vor. Zwei Entwürfe, die nicht deckungsgleich sind.

In Berlin wird das Leben durch die fast allnächtlichen Bombenangriffe bestimmt. Die Nächte bringen Mann und Frau häufig ohne Schlaf im Luftschutzkeller zu. Tagsdrauf sieht sie dann, wo Bomben häßliche Löcher im Straßenbild verursacht haben und das drückt die Stimmung zusätzlich. Die Briefe, die ihr drei oder viermal in der Woche der Briefträger bringt, zeigen Käte aber doch, es geht schlimmer.

Gerade nachdem Helmut seine Verwundung am rechten Oberarm halbwegs weggesteckt hat, wird er wieder in die verlausten Schützengräben geschickt. Das hat Folgen, er erkrankt an Wolhynischem Fieber. Es wird auch Trench Fever genannt, weil es in den Schützengräben des 1. Weltkriegs erstmals beobachtet wurde. Tolkien, A.A. Milne und C.S. Lewis waren damals daran erkrankt. Auch im 2. Weltkrieg hat man noch keine wirksame Therapie dagegen. Schlecht verheilte Läusebisse verursachen das Leiden, doch an den hygienischen Verhältnissen an der Front ändert sich nichts, wie auch.

–

Helmut hat tageweise hohes Fieber, über 41°, dazu starke Kopf- und Gliederschmerzen, der Appetit verläßt ihn, er magert ab. Trotzdem schreibt er täglich an Käte, wenn das Fieber hoch ist, bringt er nur riesige, krakelige Buchstaben zustande, der Inhalt ist kaum zu entziffern. Dann ist er wieder klar, verfasst wunderbare Gedichte, die sie auf der Maschine sauber abtippt. Er baut für sein Kätchen und sich ein literarisches Luftschloss, in das sie vor dem Krieg flüchten können. Käte ist beeindruckt, hat Mitleid, ist wohl auch verliebt, doch es ist schwierig. Sie weiß nicht wirklich wer dieser Mann ist.

Ein paar Mal schafft es Helmut für ein paar Stunden oder Tage nach Berlin oder Bad Muskau zu kommen, wohin Kätes Arbeitsstelle wegen der Luftangriffe verlegt wird. Seltsamerweise fühlen sich diese Treffen unwirklich an, sie sind einander fremd. Wenn es romantisch wird oder Helmut ihr zu nahe rückt, wird Käte kratzbürstig. In den Briefen sind sie sich viel näher.

Sachlich, manchmal kratzbürstig

Sachlich, manchmal kratzbürstig

–

Monatelang hat Helmut um ein Studiensemester gekämpft, er kann es kaum glauben, 1944 darf er nach Berlin und ein paar Monate studieren. Käte gibt die Anstellung bei der Wirtschaftsgruppe Glasindustrie auf, um auch wieder in Berlin zu leben, die Angriffe sind ihr egal. Sie und Helmut sind sich einig, in solchen Zeiten ist Fatalismus erlaubt, sie können das Schicksal nicht beeinflussen und was passieren soll, wird passieren.

Am 20. Juli hören sie im Radio, es hätte ein Attentat auf Hitler gegeben, es ist nicht klar, ob er tot oder nur schwer verletzt ist. Am Abend sind sie im Schauspielhaus, Don Carlos steht auf dem Spielplan. Als Marquis Posa vom Despoten, “Sire, geben sie Gedankenfreiheit!” verlangt, gibt es Szenenapplaus. Es ist bekannt, dass dafür schon mindestens ein Deutscher, der da geklatscht hat erschossen wurde, aber in diesem Moment ist die Furcht weg. In der Pause machen fast alle Zuschauer Pläne, man hofft der Krieg würde bald zuende sein, nun da “der Verrückte” tot ist. Mit England und den USA könne man sich einigen, dann würde man gemeinsam die Sowjetunion niederringen… Auch Käte und Helmut machen Pläne. Plötzlich ist die Erfüllung der Träume ganz nah.

Als sie in der Perleberger Straße die Treppe hochkommen, steht Oma Elisabeth schon in der Tür und macht eine wegwerfende Geste. Hitler lebt, der Umsturzversuch ist gescheitert, Helmut muss schon bald wieder zurück an die Front.

–

– wird fortgesetzt –

In der nächsten Folge bekommt Käte von Helmut einen letzten Brief im März 1945, dann reißt die Verbindung ab. In Berlin verbringt sie mit ihrer Mutter die letzten Kriegstage im Bunker, was sie sehen, als sie ihn verlassen ist apokalyptisch.

Familienportrait – “Pièce de résistance” / Die Legende von Xanadu Kapitel Neun / 1973 / von Marcus Kluge

Gegen 23 Uhr hält der weiße Rolls-Royce vor der noch von Kriegsschäden gezeichneten Villa in der Fasanenstraße. Der Chauffeur springt eilfertig aus dem Wagen und hält der Dame, die der Kühle der Nacht mit einem Pelzjäckchen trotzt, den Schlag auf, salutiert und flüstert: “Hals- und Beinbruch, Schuhchen.” Die Gräfin klingelt, näselt ihren Namen in die Sprechanlage und drückt die Tür auf als es summt.

Puvogel verbeugt sich tief und gibt der Gräfin einen Handkuss, dabei bemerkt er einen auffälligen Ring mit einem Skarabäus an ihrem Zeigefinger, den sie über ihren weißen Glacé-Handschuhen trägt. Der sonstige Schmuck der Dame ist hoffentlich wertvoller, den dieser Ring ist Tinnef. Elzbieta von Rogacki läßt sich ihr Jäckchen abnehmen, aber ihre Fendi-Handtasche hält sie unter dem Arm fest, auch die Handschuhe behält sie an. Der Kunsthändler geleitet sie zu einem Barcelona-Sessel und bietet ihr eine Erfrischung an.

“Sähr gern, eine Ärrfrischung. Sie haben zufällig einen Scotch, lieber Härr Puvogel?”

Der Kunsthändler füllt zwei Whisky-Tumbler mit Chivas Regal und stellt diese auf den Glastisch vor die Gräfin.

“Chivas Regal, mein Liebes-Getränk, sie haben auch Eis, liebär Puvogel?” Sie übertreibt es etwas mit dem Akzent, das Schauspielern macht ihr Spaß, sie muss sich zusammenreißen, konzentrieren. Sofort als Puvogel den Raum verlässt, holt sie ein Fläschchen aus der Fendi-Tasche und gibt zehn Tropfen daraus in eines der Gläser. “Brutsomnol” hat ihr Freund in seiner Arzttasche gehabt, K.O.-Tropfen der zweiten Generation. Früher nahm man Barbitursäure für derartige Anschläge, aber das wirkte nur langsam und die Gefahr von tödlichen Überdosen war groß. Das konnte bei Brutsomnol nicht passieren. Etwas beängstigend findet sie es allerdings schon, dass ihr Freund “zufällig” etwas so gefährliches wie dieses Mittel bei sich trägt. Als der Kunsthändler mit den Eis zurückkommt, steht die Gräfin und bewundert die Grafiken an der Wand. Puvogel gibt ihr Eis, dann trinken sie. Die Beardsley-Drucke sind uninteressant, aber daneben entdeckt sie Ausgefalleneres. Sie muss Puvogel noch ein paar Minuten aufhalten, bis die Tropfen wirken: “Das ist ja Austin Osman Spare dieser Druck. Särr exklusiv Herr Puvogel. Ist echte Signatur?” Susanna kommt in ihrer Rolle als Gräfin zugute, dass sie vier Semester Kunstgeschichte in Krakau studiert hat.

“Ja, 100 % echt. Aus einem Nachlass. Sie kennen sich aber gut aus, Gräfin.”

“Nu ja, ich sammle selbst ein wänig.”

Der Galerist merkt eine gewisse Müdigkeit in seinen Beinen, er setzt sich und nur wenige Augenblicke später ist er eingeschlafen. Erst klappst sie ihm ein paarmal auf die Wange, um zu prüfen ob er wirklich tief schläft. Als Puvogel darauf nicht reagiert beginnt sie seine Taschen zu durchsuchen. Sie findet das Schlüsselbund mit der Marke von Scotland Yard als Schlüsselanhänger, das werden sie brauchen. Nun noch die Karte, in seiner Brieftasche wird sie fündig. Dort ist die alte Spielkarte, ein Herz-König und auf ihr die Zahlen, die sie brauchen. Sie hat ihre Rolle nun fertig gespielt, sie ist stolz auf sich. Auch der falsche Doktor in seiner Livrée lobt sie, während sie in die Uhlandstraße fahren, um den Rolls-Royce zurückzugeben, der eigentlich Rolf Eden gehört. Sie konnten ihn ausleihen, weil ein Kunde von “Doktor” in der Garage neben der S-Bahn arbeitet, wo er untergestellt wird, wenn Eden ihn nicht braucht. Zeit zum feiern haben sie noch nicht, denn der “Doktor” muss mit Beaky den letzten Teil ihres Plans ausführen, bevor Puvogel wieder erwacht und merkt, dass er über den Tisch gezogen wurde. Aber danach werden sie ihren Coup begießen.

20 Minuten später könnte ein aufmerksamer Beobachter in der Schlüterstraße zwei Gestalten sehen, die mit einem großem Koffer die Galerie Puvogel betreten. “Wo ist denn der Sparstrumpf vom Herren von und zu?”

Beaky, der seine langen Haare zusammengebunden hat und unter einem Käppi versteckt antwortet: “Der Safe ist in seinem Blaubartkabinett, hinten.”