Familienportrait: „Passierschein nach Pankow “/ 1957 – heute / Lost and Found

Wollankstraße, ca. 1957 und heute.

Als ich ein kleiner Junge war, fuhren wir sonntags meist in den Osten und besuchten Tante Lotte in Pankow. In Pankow wohnte auch die Staatsführung der DDR, im Westen sagten Kommentatoren deshalb gern “Pankoff”, dass klang so schön russisch-martialisch. Wir fuhren mit der S-Bahn oder dem Auto bis Wollankstraße und liefen dort unter der Brücke durch in den Osten. Wenn Tante Lotte uns besuchte, kam sie auf gleichem Weg in den Westen. Unter ihrem Hut hatte sie meist geschmuggeltes Schnitzelfleisch. Tante Lotte, die Witwe war, bewohnte eine Einzimmer-Wohnung in einer Villa in der Tschaikowskistraße. Im Sommer saßen wir bei Kaffee und Kuchen im Garten hinter dem Haus und im Winter servierte uns Tante Lotte ihre berühmten Schnitzel in ihrem Zimmer neben dem molligwarmen Ofen. Am 13. August 1961, wir waren in Dänemark in einer Ferienwohnung, lauschten wir ungläubig den Nachrichten aus Berlin. Die DDR, so nannte man sie damals aber nicht, man sagte “Osten” oder “Zone”, hatte eine Mauer mitten durch die Stadt gezogen. Damit war Schluss mit unseren Sonntagsausflügen nach Pankow.

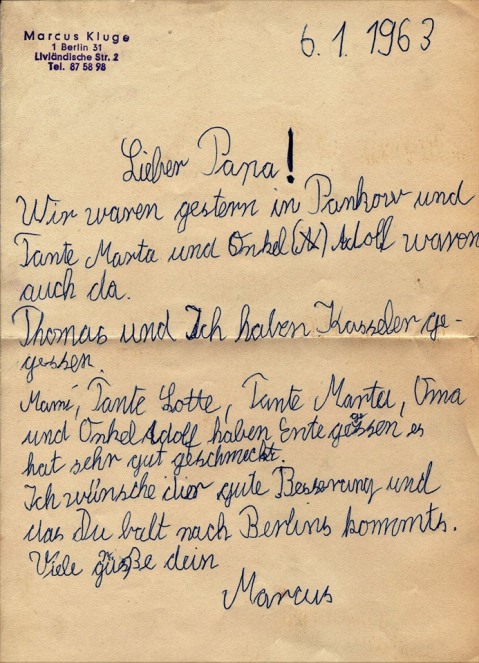

Erst als Ende 1963 die Passierscheingespräche erfolgreich waren, konnten wir erstmals wieder nach Pankow, meine Großtante besuchen. Allerdings hatte der Besuch etwas Konspiratives, denn wir sollten auch Lottes Schwester Martha und ihren Mann Adolf treffen, die, verbotenerweise, extra aus Bad Liebenwerda angereist waren. Und hinter jedem Busch wurde die Stasi vermutet, immerhin war man ja in Pankoff. Lotte, Martha und Adolf erwarteten uns an der Straßenbahnhaltestelle Grabbeallee und mein Bruder hielt unser Wiedertreffen mit der Kamera fest. In unseren Gesichtern spiegeln sich Freunde über das Treffen, aber auch Angst vor möglichen Repressalien. Ein verbotener Besuch in der Hauptstadt der DDR scheint uns heute ein nichtiger Anlass zu sein. Doch die Generation meiner Großeltern hatte ihre im Dritten Reich erworbene Furcht vor einer unberechenbaren, zuweilen hysterisch reagierenden Staatsmacht auch in der DDR beibehalten. Wahrscheinlich zu Recht. Als wir in konspirativer Manier das Haus betraten, überwachte uns Onkel Adolf und trieb uns zur Eile an. Was dann passierte war unspektakulär, es gab Kassler und Kuchen für die Kinder, während die Erwachsenen Ente aßen und sich anschließend mit Schnaps stärkten. Schließlich war es eine heimliche Familien-Weihnachts-Nachfeier, da passte Schnitzel nicht. Mein Vater war zur dieser Zeit in Westdeutschland in einem Krankenhaus, also fuhren wir auf dem Heimweg mit der S-Bahn. Yorckstraße stiegen wir aus, es war schon spät, also beschloss meine Mutter ein Taxi zu nehmen. Der Taxifahrer erkannte sofort woher wir kamen und kommentierte: “Na, zurück aus dem jelobten Land? Iss ooch nich allet Jold watt jlänzt!” Mich beeindruckte der Ost-Berlin-Besuch nachhaltig, ich schrieb an meinen Vater (siehe unten). Doch irrte ich mich mit dem Datum, ich hatte übersehen, dass das Jahr 1963 Vergangenheit war und ein frisches 1964 soeben begonnen hatte.

Tante Lotte konnte 1965, als Rentnerin, ausreisen und zog zu meiner Oma in die Prinzregentenstraße nach Wilmersdorf. Doch davor wurde der Kontakt nach Pankow über meine südamerikanischen Verwandten gehalten, die 1961 nach West-Berlin kamen. Wolfgang Kluge und seine Frau hatten venezolanische Pässe und konnten jederzeit in den Ostteil fahren. Auch schmuggelten sie Schmuck und Papiere in den Westen. Hilfreich wurde auch mein 1964 geborener Cousin Johannes, in seinem Kinderwagen war viel Platz für Konterbande. Johannes W. Kluge (Sohn von Notburga und Wolfgang Kluge) erinnert sich: “Da wir Venezolaner waren wurden wir nicht so sehr gefilzt. Aber beim letzten Mal ist ihnen doch das Herz in die Hose gesunken als ein Vopo “Halt, stehenbleiben” schrie und hinterher lief. Als er sie erreicht hat, sagte er ‘Dem Kleinen ist der Schuh heruntergefallen, das wäre doch schade wenn’s verlorengeht’…”.

Anfang September 2016 fuhr ich mit der S-Bahn bis Wollankstraße und ging den Weg in die Tschaikowskistraße zu Fuß, um Fotos zu machen. Auf der Westseite der Brücke hat mein Vater meinen Bruder etwa 1957 abgelichtet. Heute ist hier viel Verkehr, aber es gibt kaum Passanten, die die ehemalige Grenze passieren. In Pankow ist es ruhiger als im Wedding, selbst die Ausfallstraße Grabbeallee ist nicht stark frequentiert. Ich fotografiere Kneipen, verfallenen Villen und zwei Botschaften. Den Neubau der Botschaft von Togo und die heruntergekommene ehemalige australische Vertretung. Ich finde sie architektonisch reizvoll, später recherchiere ich. Die ehemalige Botschaft ist deshalb etwas besonderes, weil ihre Fassade mit Keramikwänden aus der Werkstatt von Hedwig Bollhagen geschmückt ist. Der Plattenbau ist eins von mehreren Gebäuden, der Baureihe IHB. Der Typ IHB wurde von einem Kollektiv des Bau- und Montagekombinats Ingenieurhochbau Berlin (IHB) unter Leitung von Horst Bauer entworfen. Das Gebäude wurde in Stahlbeton-Skelettbauweise ausgeführt. Typisch für die Gebäude war die Fassade aus Carrara – Waschbeton, die vorkragenden Brüstungselemente und die große Terrasse über dem Erdgeschoss. Für DDR-Verhältnisse sind repräsentable, elegante Bauten entstanden. Der Architekt Horst Bauer hat auch das denkmalgeschützte Café Moskau an der Karl-Marx-Allee entworfen. In der Tschaikowskistraße entdecke ich weitere Botschaften der IHB-Baureihe. Zwei werden genutzt, eine Projektgesellschaft für Innovationen hat sich hier eingeigelt, angeblich ist sie für die Bundesregierung tätig. Hohe Zäune, keine Klingel, Boten werden gebeten, eine Handynummer anzurufen. Es macht einen konspirativen Eindruck, hat hier Frau Merkel ihren heimlichen Thinktank? Recht verfallen und in hohe Zäune vom “bauzaun-discount” eingefriedet ist Saddam Husseins ehemalige Botschaft in DDR. Generationen von Plünderern und Ravern bei illegalen Parties haben der Irakischen Vertretung den Rest gegeben. Im Gegensatz zur ehemaligen Australischen Botschaft wird die Ruine wohl abgerissen. Doch für den Bau in der Grabbeallee scheint eine Rettung in Sicht. http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/pankow/pankow-frohe-botschaft-der-denkmalschuetzer/12459148.html

50 Jahre nach meinem nachweihnachtlichen Erlebnis in Pankow besuchten mich am 4. Dezember 2013 drei Journalisten vom Daily Telegraph, um mich zu meinen Erinnerungen an das erste Passierscheinabkommen zu befragen. Tom Rowley, der Magazinartikel für das Blatt schreibt, der ausgezeichnete Fotograf Geoff Pugh und der sympathische junge Dolmetscher William Pimlott, der mein Blog im Internet fand und den Kontakt hergestellt hatte. Aus dem 90 Minuten langen Gespräch kondensiert Tom Rowley neun Zeilen:

-Another Berliner who was a boy at the time, Marcus Kluge, likewise recalls the impact of that Christmas, when, as a nine-year-old, he went to visit his great aunt, Lotte, with his parents. “I can remember feeling that it was fantastic that somewhere in this great wall there was now a hole,” he says. “There were cakes, schnitzel, coffee, and lemonade for me.” Still, he was saddened not to reprise his pre-wall gardening job. “I was disappointed because I thought there would be some tomatoes ready to pick in the garden. It hadn’t occurred to me they wouldn’t be there in winter; we did go out briefly, but it was just too cold to stay.”

All three recall how quickly their hours together passed, and their distress at leaving their relatives behind in time to cross back to the West before the deadline.-

Das Treffen in der Grabbeallee am 5.1. 1964. So sieht es hier heute aus:

Die Villa um 1950.

Konspirativ betraten wir das Haus.

Sonntagskaffee im Garten ca. 1960, unten: Garten und Remise heute.

Der ehemalige Grenzübergang Wollankstraße heute.

Oben: Übergabe von Schmuggelware. Unten: Lotte, Martha und der kleine Johannes Kluge.

Oben: Die Villa 1962. Unten: Heute.

Oben: Der Neubau der Botschaft von Togo. Unten: Die Villa “Haus Horridöh”.

Die ehemalige australische Botschaft in der Grabbeallee, die nun doch erhalten bleibt.

Die DDR-Vertretung von Saddam Hussein in der Tschaikowskistraße. Ein Artikel über das Schicksal des Gebäudes aus dem Jahre 2010: http://www.tip-berlin.de/saddams-letzte-botschaft/

Alle bisher veröffentlichten Familienportraits:

Tante Lotte und Onkel Paul, ihre Geschichte und Pauls tragisches Ende:

Der Artikel zum Passierscheinabkommen:

“Geht doch in den Osten!” / Andi, Richard, Gabi und die anderen / Ein virtuelles Fotoalbum / 1965 – 77

“Gann die junge Dame mal das linke Ohr freimachen?”, der DDR-Grenzer hat meinen Ausweis in der Hand und weiß es besser. Fast jedesmal, wenn wir über die Transitstrecke fahren, bin ich Ziel des Spottes der spießbürgerlichen Grenztruppen des realen Sozialismus. Im Westen heißt es: “Geht doch rüber in den Osten!” Das wird mir und meinen Freunden mit langen Haaren im Westen oft geraten. Es wäre also keine wirkliche Alternative in den Osten zu gehen. Denn auf beiden Seiten meines Vaterlands sind junge Männer mit langen Haaren in den 60er Jahren verpönt. Mädchen geht es nicht wirklich besser, mit Miniröcken ecken sie an, oder wenn sie auf der Straße rauchen. “Eine deutsche Frau raucht nicht!”, hieß es im Dritten Reich und diese Einschätzung lebt fort. Und Nackte am Halensee, die regen den Spießer erst recht auf. Natürlich wissen wir, dass wir provozieren und wir tun es bewusst. Trotzdem nervt es manchmal, immer wieder angepöbelt zu werden.

1965 beginne ich, meine Haare lang wachsen zu lassen. Meine Strategie ist einfach, ich verweigere den Friseur. Zunächst entsteht eine Art frühe “Beach Boys-Frisur”, die ist verhältnismäßig brav.

Dann gehe ich in die Breite und nicht mehr in die Länge, ich sehe dick aus und die Frisur im Übergangsbereich ist peinlich. Trotzdem halte ich durch und schließlich wachse ich wieder, strecke mich und werde doch noch ein cooler Langhaariger. Damals war es noch selten, einem anderen Langhaarigen auf der Straße zu begegnen, meist grinste man sich an. Im Gymnasium lernte ich dann langhaarige Freunde kennen, Andi Behrendt, Richard Wesse und den subkulturell gebildeten Burkhardt Seiler, der später als Musikguru “Zensor” bekannt wurde. Besonders wenn wir gemeinsam unterwegs waren, wurden wir beschimpft. Die Prolls und Mittelschichtler, die uns nachriefen erkannten sehr genau den politischen Gehalt, den unser Protest hatte. Nicht wo der Pfeffer wächst sollten wir hingehen, nein, in den Osten zu den “anderen Kommunisten” wurden wir geschickt.

Oben: Andi im Konfirmationsanzug.

Am 3. Mai 1965 sitze ich mit meinem Bruder vor dem Fernseher, wir warten auf den UFA-Film, der Montags normalerweise vom DDR-Fernsehfunk gesendet wird; ein Format, das auch in West-Berlin sehr beliebt ist. Aber unvermittelt trifft uns das Material, das US-Soldaten bei der Befreiung der Konzentrationslager gedreht haben. Es schockiert uns, im westdeutschen Fernsehen ist soetwas damals noch nie gezeigt worden. Ich stelle mir vor, selbst im Dritten Reich gelebt zu haben. Dieses Foto fällt mir ein. Es ist von 1938, man feiert die Annektion Österreichs, jeder hier am Kranzler-Eck zeigt den Hitlergruß, was hätte ich getan?

Wir werden politisch aktiv, gehen auf Demos, Burkhardt nimmt mich mit zur Roten Garde. Wir gründen ein “Kollektiv”, agitieren unsere Mitschüler und fliegen schließlich von der Schule. In der Folge zerstreuen sich unsere Wege. Mit Andi und Richard bleibe ich befreundet, wir gründen eine Band und fotografieren uns häufig, angezogen, nackt, aber immer mit Matte.

“Rainy Day Woman” kam aus Heidelberg und viele Berliner wussten 1970 noch nicht, was sie da rauchte.

Mein Freund Rainer macht mit einem Querflötenkasten Mafiastimmung und Gitarrero Fecke klampft akustisch dazu. Fecke wird ein Opfer des “Club 27”, er erstickt 1975 an Erbrochenem. Unten sehen wir ihn mit seiner geliebten Stratocaster.

Oben: Richard 1970, unten ca. 1977 mit Freunden und Familie in Goa.

1975 lasse ich mir die langen Haare abschneiden. Inzwischen hat fast jeder eine Matte und meine kurze stoppelige Frisur nimmt die Punkästhetik voraus, ohne das ich es ahne. Bald ecke ich mit raspelkurzen Haaren und schwarzer Lederjacke an. Die gleichen Spießbürger, die mich fünf Jahre früher wegen meiner langen Haare beschimpft haben, haben nun selbst Vokuhilas und lange Koteletten. Und wieder wünscht man mich in den Osten ….

Marcus Kluge

Für die Unterstützung bei der Restauration der historischen Fotos danke ich Rainer Jacob.

Berlinische Leben – “Hauptsache Berlin” / Von H.P. Daniels / Reblog

West-Berlin 1972

Rikki, Richard, nannte sich neuerdings “Riccard” – mit zwei c. Eine Marotte von ihm. Er fand das schick. Auffällig. Was Besonderes. Er sprach das Rickard aus, wie Richard, nur mit k. Sie sagten trotzdem weiter “Rikki”. Und wenn Petty ihn Riccard nannte, dann tat er’s völlig übertrieben … französisch, mit einem leicht ironischen Unterton. Als würde er den Namen mit spitzen Fingern anfassen, ein bisschen tuntig: “Rickaaahr”.

Rikki war der Erste von ihnen. Der Erste in Berlin. Aus dem engeren Zirkel, von der geplanten Wohngemeinschaft. Rikki hatte das Abitur schon vor den anderen, vor dem Rest. Rikki war die Avantgarde. Rikki hatte es auch am eiligsten, er hatte den Einberufungsbefehl schon im Briefkasten. Es war schnell gegangen. Schriftliches Abitur, mündliches Abitur, Einberufungsbefehl. Berlin. Lage sondieren: Universität und Wohnung. Und er sollte eine Fünf-Zimmer-Altbauwohnung besorgen, mindestens fünf Zimmer, besser sechs, für die Kommune, die Wohngemeinschaft. Dass sie alle ein eigenes Zimmer hätten, jeder von ihnen, und vielleicht noch einen Gemeinschaftsraum.

“Fünf- bis Sechzimmerwohnung! Mann, du hast Vorstellungen!” knurrte Rikki, nachdem Petty ihn gefragt hatte, was denn nun sei? “Hast du nach ner großen Wohnung geschaut für uns? Hast du was gefunden?”

“Nee, ne Einzimmerwohnung in Neukölln hab ich!”

“Du hast ja nicht mal geschaut, hast dich nicht mal bemüht!”

“Ach, lass mich in Ruhe!”

Rikki war noch einmal von Berlin zurückgekommen, um seine Klamotten zu holen.

Rikki erzählte, dass er nach seiner Ankunft in Berlin erstmal zum Tempelhofer Ufer gegangen ist. Zur Wohngemeinschaft der “Ton Steine Scherben”, um zu fragen, ob er ein paar Tage bei ihnen wohnen kann – als alter Anarcho und Ton-Steine-Scherben-Fan aus Frankfurt. Und dass er sie gesehen hätte, damals im Frankfurter Sinkkasten, hat er ihnen erzählt. Als sie nach einem furiosen Konzert die Betreiber des Ladens schwer unter Druck gesetzt haben: Dass die gefälligst noch zweihundert Mark auf die Gage drauflegen sollten … als Spende für die politischen Gefangenen. Oder sie würden ihnen die Bude zu Scherben kloppen. Dass er das toll gefunden hätte. Und wie die Typen vom Sinkkasten dann zornig murrend, aber kleinlaut, bezahlt hätten. Eine Spende für die politischen Gefangenen. Toll! Und dass das doch eine richtig gute und ja auch wirklich gerechtfertigte Aktion gewesen sei. Erzählte Rikki den Scherben. Und dass er schwer angetan sei von ihrer LP “Warum geht es mir so dreckig”. Und ob er jetzt ein paar Tage bei ihnen wohnen könne … bis er eine Wohnung gefunden hätte? Solidarität unter Anarchisten und so … und gemeinsam sind wir stark und so … und keiner wird uns mehr aufhalten können. Uns nicht und die Revolution nicht. Und Venceremos und so.

Die Scherben haben Rikki in ihrer Wohnung am Tempelhofer Ufer auf dem Fußboden schlafen lassen. Aber sie waren reserviert, haben ihn ziemlich unfreundlich behandelt. Sagt er jedenfalls. Ihnen war er verdächtig, wie er da so plötzlich aus dem Nichts bei ihnen aufgetaucht war. “Die haben mich für einen Bullenspitzel gehalten, diese paranoiden Idioten!” Seitdem waren Rikkis Sympathien für Ton Steine Scherben gedämpft.

Er hatte einen Tisch, einen Fernseher, einen Kleiderschrank, eine Couch, eine Reiseschreibmaschine, ein Radio, einen Plattenspieler, zwei Stühle einen Koffer und einige Kisten mit Schallplatten, Zeitschriften, Büchern. Das musste nach Berlin.

“Könnt ihr mir helfen?”

Ricky belud mit Petty und Schlaff einen gemieteten Ford Transit. Inter Rent. Schlaff fuhr, Schlaff, den sie Schlaff genannt hatten, eben weil er genau so war: “schlaff”. Ein großer breiter Teddybär mit hängenden Schultern, hängenden Armen: schlaff. Schlaff fuhr. Rikki hatte keinen Führerschein. Petty erst seit kurzem. So eine große Karre traute er sich noch nicht zu. Also fuhr Schlaff. Der ja immer fuhr. Normalerweise mit seinem weißen R4. Mit dem sie immer mitfuhren. Überall hin. Überall in der Gegend rum. Ohne Schlaff wären sie nirgendwo hingekommen. Ohne Schlaff wären sie aufgeschmissen gewesen. Und Schlaff, so schlaff er sonst war, der große gutmütige Bär mit schlaffem Ausdruck, schlaffer Körperhaltung, fuhr Auto alles andere als schlaff. Dass ihnen manchmal Hören und Sehen verging, wenn er in die unzähligen Taunus-Kurven stach und bretterte. Durchs Lorsbachtal.

“Einen R4 schmeißt du nicht um!” war so eine Redensart. “Schaffst du nicht! Das schaff nicht mal ich!” sagte Schlaff. Er hat ihn auch nie umgeschmissen, seinen weißen R4, wenn es auch manchmal bedrohlich nahe dran war, wenn es gefährlich geschaukelt und gequietscht hat. Nach Berlin ging es ohnehin meistens geradeaus: Autobahn. Schlaff fuhr. Immer geradeaus. Autobahn. Berlin.

“Und was machen wir an der Grenze? Wenn uns die DDR-ler die Karre auseinander nehmen? Wenn die gucken wollen, was wir da hinten drin haben? Wenn die in die Kisten schauen?”

“Weißt du, was, Rikki? Du packst einfach den ganzen Anarcho-Krempel, Ton Steine Scherben, Bakunin, Kroptkin, Stirner, Landauer, Mühsam und das ganze Zeugs, die SDS-Schriften, Kommune 1 und Kommune 2, Dutschke und Biermann … das packst du nach ganz unten in die Kisten. Und oben drauf dann die Gesamtausgabe von Brecht … hast du die überhaupt? Und Lenin “Was tun?” und “Staat und Revolution”. Und Karl Marx: “Das Kapital” … die blauen Bände aus dem Dietz Verlag. Und die ganze Kuba-Literatur von deiner Abiturprüfung. Das alles oben drauf. Und bei den Platten machst du’s genauso. Packst Biermann und Neuss ganz nach unten. Und oben drauf den Degenhardt: “Mutter Mathilde”. Den haben sie doch gerade erst aus der SPD rausgeschmissen, weil er zur Wahl der DKP aufgerufen hat. Und die Arbeiterlieder von Ernst Busch und son Zeug. Auch oben drauf. Am besten noch auf Amiga. Hast du sowas? Da lassen die uns sofort weiterfahren…”

Rikki fand die Idee gut und packte seinen Kisten entsprechend um. Das eine nach unten. Das andere nach oben. Es funktionierte.

“Ham Sie Kinder dabei?”

“Nee!”

“Waffen oder Munition?”

“Nee!”

“Machen Sie mal auf! Was ham sie in den Kisten?”

“Nur Schallplatten und Bücher…”

“Machen Sie mal die Kiste auf!”

Der Grenzposten sieht Blaue Bände … Das Kapital.

“Danke, Sie können weiterfahren!”

“Na, hab ich’s dir gesagt, Rikki?”

“Das blaue Wunder! Und unten drin liegt das ganze Anarcho- und Anti-DDR-Zeug. Sehr lustig!” Sie freuten sich. Rikki und Petty lachten. Schlaff fand diesen ganzen politischen Kram eher ein bisschen “überzogen”.

“Ach, wisst ihr, diese ganze Revolution, das ist eigentlich nicht so mein Ding!”

“Schlaff…!” Rikki sprach seinen Namen streng aus, ermahnte ihn, er solle mal nicht so reaktionär daherquatschen “Die Revolution kommt, Schlaff. Das wirst auch du nicht verhindern. Und diese Revolution wird alles wegfegen. Diese ganzen Spießer- und Kapitalistenschweine, und diesen ganzen miesen, grauen, grauenhaften, verspießerten DDR-Scheißdreck hier. Dieses ganze unfreie Scheißland, wo sie den Sozialismus einmauern müssen. Das ist doch kein Sozialismus. Wenn man den einmauern muss. Das ist doch n Scheißdreck, das will doch keiner haben. Und was ham die hier überhaupt für ne Autobahn? Das ist doch keine Autobahn. Diese elende Rumpelpumpel-Strecke. Das ist doch keine Straße! Du wirst sehen, Schlaff, das wird die Revolution alles wegfegen. Und du wirst es nicht aufhalten, du nicht, Schlaff. Und auch sonst niemand. Und wenn es hart auf hart kommt, wird die Revolution auch dich wegfegen. Wenn du dich dagegenstellst. Denn entweder du bist dann für die Revolution. Oder du bist dagegen. Und dann fegt sie dich halt weg. Alles Schlaffe sowieso.”

Rikki zündete sich eine Reval an.

“Tssi, tssi, tssi” machte Schlaff mit seiner hohen Mädchenstimme.

“Du wirst es sehen!”

Elende Rumpelstrecke durch die DDR. Hundert Stundenkilometer. Mehr ist nicht erlaubt. Schlaff.

Als sie den ganzen Krempel ausluden, ins Haus reintrugen, Stuttgarter Straße, Neukölln, sahen ihnen zwei Typen von gegenüber zu. Die hingen da im Fenster. Sie winkten. Warum winken die? Meinen die uns? Was wolln die?

“Ey, was machst du denn hier?” Die meinten Petty. Er sah genauer hin. Ein großer Blonder mit einer Motorradlederjacke. Und ein Kleinerer.

“Ey, das is ja n Ding! Was macht ihr denn hier?”

Friedrich Erdmann und Michael Popp aus München.

“Wir wohnen hier!”

Ausgerechnet gegenüber der neuen Wohnung von Pettys Freund Rikki aus Frankfurt wohnen zwei alte Bekannte von Petty aus München. Ja, sie hatten auch nach Berlin gewollt, von München. Das hatten sie ihm mal erzählt. Schon vor längerer Zeit. Und jetzt das: “Jetzt sind sie hier. Und wir sind auch hier. Was für ein Zufall. Alle hier. Iss ja n Ding, Mann! In Berlin kommt alles zusammen.”

Rikkis neue Wohnung war ein dunkles Loch: ein Zimmer mit Kachelofen, ein kleiner Flur, von dem eine Toilette abging und eine winzige Küche. Ohne Bad. Adresse war eigentlich Sonnenallee, aber man konnte auch von hinten rein, über die Stuttgarter Straße.

“Na, gefällt’s euch?”

“Hmm…”.

Schön, war es nicht, aber das war auch nicht wichtig. Schön war nicht wichtig. Hauptsache Berlin. Und eine eigene Wohnung. Und nicht so teuer. Und weit weg von den Eltern. So weit war Rikki schon mal. Darum beneidete Petty ihn. Und alles, was Rikki brauchte, war jetzt auch da. Seine Klamotten, seine Bücher und die Schallplatten. Und der Fernseher. “Ja, Mann, der ist wichtig! Wegen der Sportschau. Eintracht. Und Tatort…”

Rikki legte keinen besonderen Wert auf Gestaltung. Die Bude war schnell eingerichtet. Auf der Längsseite die Couch, oben drüber: Che Guevara, Fernseher gegenüber auf einer Kiste, das war erstmal am wichtigsten. Sportschau, Eintracht, Tatort. Der Schrank auf der Schmalseite gegenüber vom Fenster. Schlaff bestand darauf, dass sie den so hinrückten, dass zwischen dem großen Kachelofen und dem Schrank gerade so viel Platz bliebe, dass der thronartige Holzstuhl mit der hohen Rückenlehne und den beiden Armlehnen genau dazwischen passte. Exakt zwischen Ofen und Schrank. Das passte. Wie nach Maß. War ja auch nach Maß. Und der massige Schlaff, der Petty optisch immer an Chris Farlowe erinnerte. Rikki fand das auch, spätestens seit dem Konzert von Colosseum in der Frankfurter Messehalle: “Ja, du hast Recht. Der Schlaff sieht aus wie Chris Farlowe. Nur dass er nicht so eine schicke Fransenlederjacke trägt wie der…”

“Aber schlaff ist der Farlowe auch!”

“Ziemlich schlaff!”

Schlaffs Stammplatz in Rikkis neuer Wohnung: Eingeklemmt auf dem großen Holzstuhl, zwischen Kachelofen und Schrank, und davor noch ein Tisch. Dort saß Schlaff jetzt immer. Da fühlte er sich wohl. Geschützt. Geborgen. Heimelig. Wie in einem Versteck. Petty nannte es Schlaffs “Klaustroklause”. Rikki fand das lustig: “Na Schlaff, gehste wieder in deine Klaustroklause?” Sie haben ihn nie woanders sitzen sehen. Die ganzen Tage nicht. Immer nur Klaustroklause. Dort aß er, dort trank er, dort war er zuhause. Schlaff.

“Och, sehr schön hier in meiner Ecke, sehr angenehm!” sagte Schlaff mit seiner ulkig weichen, hohen und betulichen Stimme. “Sehr schön hier, jaja, sehr schön!” Chris Farlowe in der Klaustroklause.

Es sei denn sie gingen raus, verließen Rikkis neue Bude, die Stadt erkunden. Berlin. “Mensch, wir sind in Berlin!” Und es gefiel ihnen. Dieses graue und kaputte Berlin. Die verrotteten Altbauten mit den narbigen Fassaden.

“Mann, guck mal, die Löcher da, ob das noch Einschusslöcher aus dem Krieg sind?” Diese abgeplackten Fassadenstücke. Hier war nichts zu spüren von der Frankfurter Biederkeit, kein modischer Schnickschnack, keine schicken Menschen wie in München, nicht dieses falsche Getue. Kein Geprunke und Geprotze. Kein schicker Scheißdreck. Hier war alles gröber, roher, echter. Und in der Sonne bekamen die kaputten Häuser, das Graue, Verfallene und Verrottete sogar einen besonderen Glanz. Doch, Berlin gefiel ihnen. Jetzt müssten sie es sich nur noch erobern.

– wird fortgesetzt –

Bei „Hauptsache Berlin“ handelt es sich um das dritte Kapitel von H.P. Daniels unveröffentlichem Roman „Nowhere Man“, der mit autobiografischen Reminiszenzen von den 1970er Jahren erzählt. Demnächst folgt hier ein weiteres Kapitel als Vorveröffentlichung und ich hoffe, wir können bald den ganzen Text als Buch oder E-Book lesen. Ich danke H.P. sehr herzlich, ebenfalls danke ich Rainer Jacob, der den Text mit einer Illustration versehen hat. M.K.

Familienportrait „No Tears” / Eine Nachtgeschichte 1989-92

Otto von Bismarck soll gesagt haben, “Es ist besser wenn das Volk nicht weiß, wie Würste gemacht werden. Das Gleiche gilt für Gesetze, die Leute schlafen besser, wenn sie über deren Herstellung nichts erfahren.” In der Greifswalder Straße 224 hat es einen Betrieb gegeben, der Würste herstellte. Und bevor dort die Därme von geschlachteten Tieren mit fragwürdigen, fleischhaltigen Massen gefüllt wurden, mussten die fragwürdigen Massen, die vorher die Därme füllten, entfernt werden. Dafür gab es dort im Keller eine “Darmwäsche”, der Name wurde beibehalten, obwohl ab 1990 in diesem Keller gänzlich andere Prozesse stattfinden sollten. Da diese für unsere Geschichte wichtig sind, werden wir darauf zurückkommen.

Kiki, ein untypischer “Ostler”

Nach dem Mauerfall habe mich ich oft mit einen entfernten Verwandten aus Cottbus getroffen, Kiki und ich wurden Freunde. Obwohl er um die 15 Jahre jünger war als ich, gerade mal 20 damals, verstanden wir uns ausgezeichnet. Er war ein sehr untypischer DDR-Bürger und ich war wohl ein untypischer West-Berliner für ihn. Ich interessierte mich nicht für Geld und Karriere, hatte kein Auto, noch nicht mal einen Führerschein. Ich war absolut nicht, was er sich unter einem Wessi vorstellte. Er hatte das Glück, als Sohn eines Chefarztes in der DDR gewisse Privilegien zu geniessen. Schon zu DDR-Zeiten trug Kiki Levis Jeans, schwarze T-Shirts und Cowboystiefel, während weniger Glückliche schon Schwierigkeiten hatten, Socken oder tragbare Unterwäsche im normalen von der Planwirtschaft versorgten Handel zu finden. Kikis Familie ging ins “Ex”, wo man mit DDR-Geld überhöhte Preise zahlte und in den Intershop, wo Ostgeld gar nicht angenommen wurde. Mikis Vater verdiente als begehrter Gynäkologe auch “Bunte”, also West-Geld. Kiki verzichtete auf den Stress zu studieren, was wohl klug war. Als Sohn eines “Intelligenzlers” hätte er es schwer gehabt und um einige Jahre “freiwilligen Dienst” in der Volksarmee wäre er nicht herum gekommen. Ohne diese war ein Studium so gut wie ausgeschlossen. Also entschloss er sich Zahntechniker zu werden, dann fiel die Mauer und verdiente mit diesem Beruf bald ganz ordentlich. In diesem Punkt waren wir unterschiedlich, für Geld hatte ich leider nie ein Händchen. Als Zahntechniker hat er auch seine Militärzeit ohne Drill überstanden. Er arbeitete beim Zahnarzt der Volksarmee als Stuhlassistenz, wenn dieser den Rekruten auf den Zahn fühlte.

Gleich nach der Währungsreform fuhr Kiki in den Westen, um sich ein Auto zu kaufen. Normalerweise schätze ich Männer mit großen Benzinkutschen nicht sonderlich, aber bei Kiki hielt ich das für eine liebenswerte Marotte, schon weil er es gehörig übertrieb mit seiner ersten Motorisierung und generell hielt ich ihm den “Nachholebedarf” zugute. Er hatte mit Hilfe von Helmut Kohl und dem Steuerzahler, wie jeder DDR Bürger sein Ostgeld in D-Mark verwandelt, das war der Grundstock von 4000.-. Dann borgte er sich noch einiges dazu und fuhr schliesslich nach Hamburg, um eine gebrauchte, dunkelgraue 420er Daimler-Limousine zu kaufen. Es war ein riesiger protziger Schlitten, den ihm ein Zuhälter für 20000.- D-Mark überließ. Soviel hatte neu allein das C-Netz-Telefon gekostet, das für Kiki in Cottbus natürlich völlig nutzlos war. Der Benzinverbrauch war etwa so hoch, wie bei einem sowjetischen Panzer älterer Bauart, aber das Fahrgefühl war hervorragend, selbst auf der Autobahn war der Motor so leise, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören.

Ein untypischer “Westler”

Ich arbeitete seit März 88 beim Offenen Kanal Berlin und ich disponierte seitdem einen Radio- und einen Fernseh-Sender, allein und ohne einschägige Erfahrung. Der Job war schwer, vor mir hatten schon diverse Kandidaten abgewunken. Ich musste in kurzer Zeit sehr viel lernen und biss mich durch. Damals litt ich noch ziemlich unter einer Sozialphobie, das machte die Sache nicht unbedingt leichter. In meiner Freizeit suchte ich Ausgleich, ging wieder viel auf Konzerte. Ich hörte Rock, Punk auch Metal, Hauptsache ein guter Trommler war am Werk und mein Bauchgefühl stimmte. An elektronisch fabrizierte Drums konnte ich mich nie gewöhnen, auch später nicht. Natürlich ging man viel in die Ostberliner Läden, im Westen kannte man Leute und Orte meist zur Genüge und im Osten gab es noch “terra incognita”.

Das erste Mal kam Kiki Ende 1989 nach West-Berlin, um sich eine Lederjacke zu kaufen, ich ging mit ihm in den Kant-Store und er war sehr zufrieden. Wir merkten, das wir uns mochten und immer, wenn er in Berlin war, zogen wir zusammen um die Häuser. Als 1990 die Berlin Independence Days anstehen, akkreditiere ich kurzerhand Kiki und mich als Fanzine-Macher. Die B.I.D. war ein heute fast vergessenes Rock-Musik Festival und eine Konferenz, die Panels und Vorträge haben mich wenig interessiert, ich wollte in den vier Tagen möglichst viele gute Bands sehen. Es war streng genommen eine meiner kleinen Hochstapeleien, denn mein Fanzine hatte ich 1985 aus Geldmangel aufgegeben. Später als ich dann Geld verdiente, hatte ich keine Zeit mehr für eine solche Publikation. Immerhin habe ich in diesen Tagen einige Berliner als D.J.s für das Radioprogramm des Offenen Kanals angeworben. Kiki fand die Idee mit dem Festival toll und nahm sich ein paar Tage frei. Es ist das einzige Mal gewesen, dass ich eine meiner Einschleichaktionen nicht allein gemacht habe. Abends gingen wir in die Klubs und schauten uns ein halbes Dutzend Bands an. Nur wenige waren richtig gut, aber das tat dem Spaß keinen Abbruch. Wenn wir angesprochen wurden, wieso wir an der BID teilnähmen, dachten wir uns spontan jedesmal eine andere, unwahrscheinliche Lügengeschichte aus. Mal kamen wir von einem finnischen Art-Pop-Label “Kixli Taxli Pickwickii”, ein anderes Mal verkörperten wir das ungarische Büro für Alkoholismus und Punkfragen. Dann schliefen wir bis mittags, gingen ins Mitropa frühstücken oder in die Thermen, das Bier ausschwitzen. Kiki war ein kongenialer Partner bei meiner Felix-Krulliade.

Zum Jahreswechsel machte Kiki bei sich in Cottbus eine Party und ich fuhr hin um mitzufeiern. Als mich Kiki vom Bahnhof abholte und wir zu seinem Daimler kamen, standen dort sieben oder acht kleine Jungs und bewunderten die Protzkutsche. Es war mit Sicherheit der erste 420er in der Lausitz. Kiki musste Fragen beantworten, es machte ihm Spaß, noch. Als ich ihn Jahre später in Dresden besuchte fuhr er am liebsten einen FIAT Cinquecento, so ändern sich die Zeiten. Wir feierten ausgiebig Sylvester, ich schlief auf dem Boden, das ich mir das antat beweist, dass ich Kiki wirklich gern mochte.

Eine gänzlich unwahrscheinliche Geschichte

Im Frühjahr 1991 besuchte mich Kiki mit seiner Protzkutsche in Berlin, wir beschlossen an diesem Sonnabend in den Knaack-Klub zu gehen. “Es ist schon merkwürdig, wen man nicht kennengelernt hätte, wenn man nicht an jenem Abend genau dorthin gegangen wäre? Das Leben wäre anders verlaufen, aber wie?” Solche Überlegungen führen mich regelmäßig zu der Feststellung, das Zufälle das Leben bestimmen und genauso oft führen sie mich zur gegenteiligen Ansicht, nämlich dass es Zufälle gar nicht nicht gibt und das Schicksal einem eigenen, ausgeklügelten Plan folge. Manchmal haben solche Zufälle lebensverändernde Wirkung. Ohne Kiki wäre ich auf jeden Fall an diesem Tag nicht in den Knaack gegangen, schon gar nicht in die sogenannte “Darmwäsche”.

Der Knaak hatte drei “floors”, aber das sagte man noch nicht, es hieß wohl drei Etagen, glaube ich. Im ersten Stock tanzte bravgekleidetes junges Volk zu Nena, den Puhdys und Chris de Burgh, im Erdgeschoss ging es ziemlich “Heavy” zu, aber im Keller, da ging wirklich der Punk ab, hatten wir zumindest gehört. Was der Name bedeutete enträtselten wir damals nicht. Der Klub in der Greifswalder Straße 224 war früher ein DDR-Jugendklub gewesen, in dem seit 1952 junge Leute dem westlichen Einfluss der Rockmusik entzogen werden sollten. 1973 wurde eine Discothek eingerichtet, die nach dem Mauerfall eigene Wege ging und sich privatisierte. Von Freier Deutscher Jugend zu Betriebs-Wirtschafts-Lehre sozusagen. Von nun an diente die “Darmwäsche” dem Tanzvergnügen und der Anbahnung zwischenmenschlicher Beziehungen. Die Kellerräume waren kaum renoviert oder sonstwie aufgehübscht, es roch muffig, aber die Musik war Klasse und das Publikum angenehm. Die Musik erinnerte mich sehr an die alte Music-Hall. Der Gintonic kostete 2.50.- und es roch nach Cannabis. Es war schon weit nach Mitternacht, der D.J. spielte “No Tears” von Tuxedomoon, auch wie in der Hall, als mir eine Tänzerin auffiel. Ihre kraftvoll-grazilen, stampfenden Bewegungen zogen mich in ihren Bann, ich konnte kaum wieder wegsehen. Damals hatte ich ja noch unter ziemlich heftigen Sozialängsten zu leiden. Eine Frau ansprechen war fast unmöglich. Und bevor jetzt eine Diskrepanz zu meinen Eulenspiegeleien entsteht, muss ich darauf hinweisen, dass wenn ich eine erfundene Rolle spielte, ich von diesen Sozialphobien plötzlich und gänzlich befreit war. Umso mehr, je unwahrscheinlicher und abstruser sich diese Fiktionen gestalteten. Nur wenn es um richtige Menschen, echtes Leben und wahre Gefühle ging, fiel mit einem Mal der eiserne Vorhang von Angst und Unsicherheit herunter und machte es mir unmöglich zu sprechen und halbwegs gefasst zu agieren. Die Lichtgestalt auf der Tanzfläche mit den langen Haaren und den unwiederstehlichen Bewegungen eines bockigen Kälbchens, schnürte mir die Kehle zu. Nach einem weiteren Gintonic und einer meditativen Sammlung, ging ich aufs Ganze und schnorrte eine Zigarette von ihr. Dabei rauchte ich damals überhaupt nicht. Wir wechselten ein paar Sätze, unmöglich zu sagen, um was es ging. Der Inhalt liegt völlig im Dunkel, mir fiel auch nichts ein, um das Gespräch zu verlängern, ich hatte einen Black-Out. Nachdem wir also eine Weile still nebeneinander gestanden hatten, nickte sie mir freundlich zu und ging wieder tanzen. Ich bat Kiki und den anderen Freund, der noch dabei war, mit mir die Stätte meines Versagens zu verlassen. Wir gingen nochmal auf die anderen Floors kucken, es muss so gegen halbvier gewesen sein, dann gingen wir. Der Protzschlitten stand in einer Nebenstraße. Kiki war so gut wie nüchtern, sein Führerschein und sein Auto waren ihm so wichtig, dass er da keine Kompromisse einging und wir fuhren die Greifswalder Straße in Richtung Alexanderplatz hinunter. Dann sah ich das Böckchen von der Tanzfläche auf dem Bürgersteig mit gleichem Ziel, also westwärts stiefeln. Ich war von ihrem Gang wie hypnotisiert und Kiki war schon ein paar hundert Meter an ihr vorbei, als ich ihn stoppen ließ. Als er begriff, worum es ging, fuhr er rückwärts bis auf ihre Höhe und bremmste mit quietschenden Reifen. Die Szene sollten wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, um zu verdeutlichen, dass das was nun passierte, gänzlich unwahrscheinlich war und sozusagen aus Zeit und Raum fiel. Um vier Uhr morgens, in der Greifswalder Straße, die unter Platzängstlichen gewiss einem besonders verhehrenden Ruf hat, hält nun ein riesiger Daimler, ein Zuhälterschlitten mit drei suspekt aussehenden jungen Männern. Einer, nämlich ich, betätigt den Fensterheber um das Fenster zu senken, und spricht eine ja im Grunde genommen, völlig fremde Frau an und fragt, ob sie denn nicht zufällig Lust hätte noch ein wenig mit, in eine nicht näher bezeichnete Bar zu kommen? Es darf als unbedingt gesichert gelten, dass keine auch nur halbwegs vernünftige junge Dame, ein solches Ansinnen nicht abgelehnt hätte. Anders Sabrina, diese äußerte im Ausdruck höchst nebensächlicher Belanglosigkeit: “Wieso denn eigentlich nicht”, was man getrost unter die rhetorischen Fragen einordnen darf.

Wir fuhren mit der Protzkutsche nach Schöneberg und landeten in einer Bar nahe dem Nollendorfplatz. Es war das Sexton glaube ich. Hier verlässt mich erneut mein sonst so zuverlässiges Gedächtnis, keine Ahnung worüber wir sprachen, aber es muss ganz nett gewesen sein. Wir tranken einen Absacker, Sabrina gab mir ihre Telefonnummer und wir verabschiedeten uns.

Um nicht als bedürftig zu wirken, wartete ich bis donnerstags mit dem Anruf. Wir trafen uns dann am Sonntag im Café Central, ein Funke sprang über und binnen weniger Tage waren wir in einer Beziehung. Fast zwei Jahre war ich mit der fleißigen Medizinstudentin zusammen, dann zog ich Konsequenzen aus der Tatsache, dass es eine gewisse Asymmetrie in unserer Freundschaft gab. Sie mochte mich gern, aber ich liebte sie.

In dieser Zeit nach dem Mauerfall veränderte sich nicht nur die politische Landschaft, auch privat überdachte man vieles neu und stellte althergebrachte Ansichten auf den Prüfstand. Beispielsweise war ich, bis dahin, nie bereit gewesen, eigene Kinder in die Welt zu setzen, weil ich mich nicht reif genug dafür fühlte. Ich war zwar ohne mein biologisches Zutun zwischen 1980 und 88 Stiefvater geworden und blieb es nach der Trennung von der Mutter auch, aber das war ja nicht meine Entscheidung gewesen. Ich war wie eine Jungfrau zu meiner Tochter gekommen. Nun 1991 öffnete sich bei mir ein Zeitfenster und ich hätte mir vorstellen können mit Sabrina eine Familie zu gründen. Ich war 37 während Sabrina erst Mitte 20 war und ihr Medizinstudium war das Wichtigste in ihrem Leben, die Gründung einer Familie und eigene Kinder waren einfach noch kein Thema für sie. Das Zeitfenster schloss sich wieder, ich beendete die Beziehung vielleicht etwas voreilig, aber konsequent. Auch für Konsequenzen war es eine große Zeit. Ich weinte der Beziehung keine Tränen nach. No Tears for the Creatures of the Night. Vielleicht war das ein Fehler, doch es war keine Zeit für Tränen, damals Anfang der 90er Jahre, in der Zeit nach dem Mauerfall und der Vereinigung, von der wir damals alle nicht gedacht hätten, dass sie bis heute immer noch nicht abgeschlossen sein würde.

–

Das letzte Foto (Ingrid Johnson) zeigt den Autor 1993 im Hof vom Knaack-Club.

No Tears

No tears for the creatures of the night

No tears

No tears for the creatures of the night

No tears

My eyes are dry

Goodbye

My eyes are dry

Goodbye

I feel so hollow I just don’t understand

Nothing’s turned out like I– like I planned

My head’s exploding

My mouth is dry

I can’t help it if I’ve forgotten how to– cry

No tears for the creatures of the night

No tears

Uh oh, oh no, uh oh, oh no, uh oh, oh no

No tears for the creatures of the night

(In 1979 Tuxedomoon released the EP No Tears, with the single “No Tears”. The single is described as “one of the best electro-punk hymns of all times.)

–

Sowohl mit Kiki, als auch mit Sabrina, habe ich um die Jahrtausendwende den Kontakt verloren. Vor ein paar Wochen fand ich Sabrinas E-Mail-Adresse im Web und schrieb ihr. Sie hat doch noch ein Kind bekommen und ist inzwischen Professorin, es freut mich zu hören, dass es ihr gut geht. Kiki habe ich auf Facebook gefunden, er freut sich über meine Schriftstellerei und hat im Sommer das Crowdfunding für mein erstes Buch großzügig unterstützt. Er selbst hat in diesem Jahr geheiratet.

Marcus Kluge

– Ende –

Namen und andere Details sind teilweise verändert, um die Persönlichkeitsrechte von porträtierten Personen nicht zu verletzen.

Familienportrait Teil 14 – “Mauerbau und Passierscheinabkommen” / 1961-85

Der Mauerbau am 13. August 1961 trennt auch meine Familie. Erst das Passierscheinabkommen ermöglicht uns West-Berlinern nach über zwei Mauerjahren den Grenzübertritt. Zwischen dem 19. Dezember 1963 und dem 5. Januar 1964 dürfen wir Tante Lotte besuchen. Wir fahren ein paar Tage nach Weihnachten und treffen bei Tante Lotte auch deren Schwester Martha mit Ehemann Adolf aus Bad Liebenwerda. Mein Bruder Thomas fotografiert uns in der Grabbeallee (s.o.), auf den Gesichtern sieht man die Freude und Genugtuung über die Familienzusammenführung, aber auch Zweifel. Thomas drückt auch auf den Auslöser, als wir hastig, fast wie Geheimagenten das Haus betreten (s.u.). Auf dem Rückweg steigen wir in der Yorckstraße aus der S-Bahn und nehmen uns ein Taxi. Der Taxifahrer begrüßt uns mit den Worten: “Na kommen se aus dem jelobten Land?”

Die Vorgeschichte:

Das Haus in Pankow

In den 50er und frühen 60er Jahren gilt das Wort Pankow, nicht nur in Westdeutschland, als Synonym für das verhasste DDR-Regime. Walter Ulbricht und seine Spitzengenossen wohnen dort, bevor sie ab 1961 in die berühmte Waldsiedlung Wandlitz ziehen, die von 1958-61 nach russischem Vorbild, als zweifach eingemauertes Ghetto für die Bonzen gebaut wird. Bundesdeutsche Kommentatoren sprechen den Berliner Bezirk mit dem stimmlosen w gern wie Pankoff aus, weil sich das so schön russisch und martialisch anhört. Für mich als kleinen Jungen bedeutet Pankow Besuche bei Tante Lotte, Tomaten im Garten ernten, Wiener Schnitzel,Schokoschrippen und Spaß haben.

Weihnachten 1937 mit Leistikow-Gemälde und Perser

Nachdem sich ihr Mann, der Polizist und Fotograf Paul, am 1. Mai vor die Heidekrautbahn legte und sich umbrachte, zog die Schwester meiner Oma mütterlicherseits in die Tschaikowski-Straße in Pankow. Als ich klein war, besuchten wir meine Großtante Lotte regelmäßig. Wir fuhren mit dem Auto nach Wedding, überquerten am Checkpoint Wollankstraße die Sektorengrenze, fuhren mit der Straßenbahn und bogen dann von der Grabbeallee links in die Tschaikowskistraße. Im Westen der Stadt kannten wir niemand mit Garten und so freute ich mich auf die Besuche, Tomaten und Erdbeeren zu ernten war für mich Stadtjungen toll. Oft kam Tante Lotte auch zu uns nach Wilmersdorf, stets schmuggelte sie Schnitzelfleisch unter ihrem Hut, um ihre Spezialität, herrlich dünne in guter West-Butter ausgebratene Schnitzelchen zu bereiten. Am 13. August enden diese wechselseitigen Besuche, eine nahezu unüberwindliche Mauer teilt plötzlich meine Heimatstadt.

Die “große” Notburga

Wolfgang Kluge

1961 kommt Wolfgang, ein Neffe meines Vaters mit seiner Frau, von uns die “große” Notburga genannt, mit ihren Töchtern nach Deutschland. Anscheinend hat die Ausländerfeindschaft nach den Fall von Diktator Marcos Pérez Jiménez 1958 dazu gedrängt, Venezuela zu verlassen. .Zuerst wohnen sie bei uns, mein Bruder Thomas und ich freuen uns über zwei “Schwestern”. Wir Kinder hausen im großen Wintergartenzimmer in der Wohnung am Volkspark, in die wir 1960 zogen. Wir unterhalten uns in einem Mischmasch von drei Sprachen, deutsch, spanisch und englisch. 1962 bin ich acht, Ingrid ist zehn, die “kleine” Notburga ist zwölf und Thomas ist 14, eine tolle Zeit.

Marcus, Ingrid, Notburga, Thomas

Wolfgang und die große Notburga bringen einen Hauch von weiter Welt ins provinzielle West-Berlin. Notburga ist stets modisch gekleidet, sie wirkt etwas wie die große Schwester von Audrey Hepburn. Wolfgang wird zu meinem ersten männlichen Modevorbild. Er sieht aus wie der amerikanische Bruder von O.W.Fischer, ist immer leicht gebräunt, die kurzen Haare mit Pomade zurückgekämmt. Er trägt sorgsam gebügelte amerikanische Oberhemden in Pastellfarben, in den Brusttaschen Zigaretten und Feuerzeug. Seine ruhige, coole Art hebt sich angenehm von der Berliner Ruppigkeit ab, er betreibt Yoga, jedesmal wenn er anruft und mich am Apparat hat, erkundigt er sich freundlich nach meiner Befindlichkeit und hat keinerlei Eile. Bald arbeitet er für eine US-amerikanische Charterfluggesellschaft, “Saturn Airways”, die fliegt die Berliner nach Mallorca und an die Adria, die Ära der Pauschalreisen beginnt.

Da wir Tante Lotte nicht mehr besuchen können, beginnen die große Notburga und Wolfgang regelmäßig in die Tschaikowskistraße zu fahren. Sie halten den Informationsaustausch zwischen den Familienteilen aufrecht. Neben Lotte lebt ja auch die andere Schwester meiner Oma, Martha mit ihrem Mann Adolf im Osten, in Bad Liebenwerda, dem Geburtsort der drei Töchter des Schuhmachermeisters Schnelle.

Notburga versteckt Tante Lottes Schmuggelgut

50 Jahre später, am 4. Dezember 2013 besuchen mich Journalisten vom Daily Telegraph, um mich zu meinen Erinnerungen an das erste Passierscheinabkommen zu befragen. Tom Rowley, der Magazinartikel für das Blatt schreibt, der ausgezeichnete Fotograf Geoff Pugh und der sympathische junge Dolmetscher William Pimlott, der mein Blog im Internet fand und den Kontakt hergestellt hatte. Aus dem 90 Minuten langen Gespräch kondensiert Tom Rowley neun Zeilen:

-Another Berliner who was a boy at the time, Marcus Kluge, likewise recalls the impact of that Christmas, when, as a nine-year-old, he went to visit his great aunt, Lotte, with his parents. “I can remember feeling that it was fantastic that somewhere in this great wall there was now a hole,” he says. “There were cakes, schnitzel, coffee, and lemonade for me.” Still, he was saddened not to reprise his pre-wall gardening job. “I was disappointed because I thought there would be some tomatoes ready to pick in the garden. It hadn’t occurred to me they wouldn’t be there in winter; we did go out briefly, but it was just too cold to stay.”

All three recall how quickly their hours together passed, and their distress at leaving their relatives behind in time to cross back to the West before the deadline.-

Nach 1963 beschließt Tante Lotte in den Westen überzusiedeln. Die DDR läßt Rentner gehen, die kosten ja nur. Mein Cousin Wolfgang Kluge und seine Frau Notburga, die venezolanische Pässe haben, schmuggeln Schmuck, Domumente und anderes für Tante Lotte in den Westen. Unter anderem den Siegelring von Onkel Paul mit dem Blutjaspis, den ich heute noch trage. Die märkische Kieferlandschaft, gemalt von Walter Leistikow, die Perserteppiche und die schönen Möbel können sie nicht über die Grenze bringen, sie werden die Wohnung eines SED-Bonzen schmücken.

1964 kommt der Sohn von Wolfgang und Notburga, Johannes Kluge, zur Welt. Er wird in Österreich geboren, nie soll er eine deutsche Uniform tragen. Das ist die Lehre, die seine Eltern aus Weltkrieg und den Verbrechen des Dritten Reichs, gezogen haben. Zurück in Berlin wird das Baby beim Schmuggel helfen. In seinem Kinderwagen kann man besonders gut Konterbande verstecken.

Johannes W. Kluge (Sohn von Notburga und Wolfgang Kluge) erinnert sich: “Da wir Venezolaner waren wurden wir nicht so sehr gefilzt. Aber beim letzten mal ist ihnen doch das Herz in die Hose gesunken als ein Vopo “Halt, stehenbleiben” schrie und hinterher lief. Als er sie erreicht hat, sagte er “Dem Kleinen ist der Schuh runtergefallen, das wäre doch schade wenn’s verlorengeht”…

Johannes. Tante Martha und Tante Lotte

Das letzte Kapitel im Leben der drei Schnelle-Schwestern

1965 zieht Tante Lotte schließlich zu ihrer Schwester Elisabeth, meiner Oma, in die Prinzregentenstr. 21A in Wilmersdorf. Als Witwe eines Polizeioffiziers bekommt sie eine stattliche Rente. Sie hilft die ersten Käfer meines Bruders zu finanzieren. Zum Dank unternimmt er mit seinem VW Reisen mit den beiden alten Damen. Die beiden Schwestern haben eine gute Zeit zusammen. Sie streiten sich zwar, aber versöhnen sich immer wieder, wie ein altes Ehepaar. Tante Lotte stirbt 1980 im Schlaf. Meine Oma hat es nicht so gut, bevor sie 1985 stirbt, lebt sie einige Jahre dement im Altersheim. Tante Martha, die dritte der Schnelle-Schwestern stirbt in Bad Liebenwerda, nachdem sie uns in den 70ern nochmal in West-Berlin besucht hat.

Notburga, Tante Lotte, Johannes und Oma in der Prinzregentenstraße in Wilmersdorf 1965

M.K.

– wird fortgesetzt –

Alle bisher veröffentlichten Familienportraits:

Tante Lotte und Onkel Paul, ihre Geschichte und Pauls tragisches Ende:

Der Artikel zum Passierscheinabkommen:

Berlinische Leben – „Halber Mensch“ / Die Poesie des Unfertigen / 9.11.1989

28 Jahre habe ich auf der Insel West-Berlin gelebt, die die Mauer wie ein feindlicher Ozean umgrenzte. Heute vermisse ich dieses West-Berlin. Vielleicht könnte man dieses Gefühl „Westalgie“ nennen. Denn im Gegensatz zur Ostalgie, die einem maroden System voller Spitzelei und Kleinbürgerlichkeit huldigt, erinnert uns die „Westalgie“ an eine Welt, in der das Meiste gut und nur weniges schlecht war. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich zurückdenke.

Es ist nun über ein Vierteljahrhundert her, dass dieses West-Berlin Geschichte wurde und die Erinnerung neigt dazu, die Dinge schönzufärben. Umso länger sie vergangen sind, umso schöner scheinen sie zu sein. Trotzdem ist auch diese Erinnerung real, wir erfinden ja nichts. Wenn ich etwas besonders an West-Berlin geschätzt habe, dann war es die Vorläufigkeit, die das Leben dort hatte. Nicht nur die Personalausweise waren behelfsmäßig und der Status der Stadt vorläufig. Ich habe mein ganzes Leben dort als vakant und nicht festgelegt empfunden. Ich führte ein halbes Leben, ohne Zukunft und Pläne, ich war ein Halber Mensch, aber diese Unfertigkeit gefiel mir gut. Ich brauchte mich auf nichts festzulegen. Denn jederzeit hätte ich im Radio folgende Nachricht hören können:

„Starke Militärkräfte des Warschauer Paktes bewegen sich auf West-Berlin zu. Die Westalliierten versuchen die Halbstadt solange zu halten, bis West-Berlin evakuiert ist. Bleiben sie zu Hause, bis ihnen mitgeteilt wird, wann sie und von welchem Flughafen sie ausgeflogen werden. Jeder Berliner darf ein Gepäckstück bis 15 Kilo Gewicht mitnehmen, für Kinder gelten 10 Kilogramm.“

Es wäre nicht unwahrscheinlich gewesen, es gab gute Gründe mit einer weiteren Berlin-Krise zu rechnen. Es wäre die vierte gewesen. Erst war da die Blockade, die Krise Nummer eins. 1958 stellte Chrustschow ein Ultimatum, die Krise Nummer zwei. Damals wurde meinen Eltern ein kleine Villa im Grunewald für 20 000 D-Mark angeboten. Sie hatten das Geld nicht und selbst wenn, hätten sie das Haus wohl nicht gekauft, denn sie mussten damit rechnen, kurz danach von den Russen enteignet zu werden. Der Mauerbau wurde dann die dritte Krise und eine 28 Jahre währende Warnung.

Ich war mir einer potentiellen Bedrohung immer bewusst und benutzte sie als eine Entschuldigung meinem Leben etwas Vorläufiges und Offenes zu verleihen. Mit 18 war ich mit der Schule fertig, Abitur und Studium waren mir versagt und es dauerte 14 Jahre, bis ich mit 32 den ersten regulären Vollzeitjob antrat und eine Familie gründete. Bis dahin habe ich so gelebt, als ob es kein Morgen gäbe. Natürlich hatte diese Art zu leben auch etwas Trauriges, aber es entsprach meinem Naturell und ich habe es als stimmig empfunden. Man kann West-Berlin auch als einen ungeplanten sozialen und psychologischen Feldversuch sehen. Wie entwickeln sich Menschen, die in einer ummauerten Stadt wohnen, deren Familien getrennt oder zerfallen sind? Und die gleichzeitig mit der Entfremdung einer hochtechnisierten Gesellschaft im Kapitalismus leben und beobachten können, dass die realsozialistische Versuchsanordnung im Osten der Stadt auch nicht funktioniert. Sie leben als ob nichts wäre. Die Mehrheit macht einfach weiter. Doch Einzelne und subkulturelle Gruppen ziehen ihren Vorteil aus den Eigenheiten der Lage. Die spezielle Freiheit zieht sogar Künstler an. Bekannte wie David Bowie und noch unbekannte wie Wolfgang Müller, der die Stadt wie einen Therapieplatz empfand, als er in den 70ern kam. Neben dem Kapitalismus, wörtlich darunter, bildete sich eine Subkultur, bei der das Geld verdienen zuletzt kam. Brachen und Sub-Standard-Immobilien boten viel Platz für Experimente. Für meine 30 Quadratmeter-Wohnung in der Rheinstraße zahlte ich 1977 ganze 40 Mark Miete, im Monat! An solchen Möglichkeiten mangelt es heute und Freunde und Bekannte von mir ziehen traurigen Herzens aus Berlin weg, weil sie die Mieten und Lebenshaltungskosten nicht mehr aufbringen können.

Ich arbeitete damals 16 oder maximal 20 Stunden in der Woche in den verschiedensten Jobs und hatte meist um die 500 D-Mark zur Verfügung. Das reichte für ein bescheidenes, aber stressfreies Dasein. Sozialhilfe oder andere Beihilfen habe ich nie bezogen, manchmal steckte mir meine Mutter etwas zu. Ich las viel, flanierte durch die Stadt und verbrachte Zeit in Cafés und Discos. Mit Mitte 20 wurde es etwas langweilig, ich fing an zu schreiben und stellte merkwürdige Projekte auf die Beine. Fanzines, Tonträger, Hörspiele, Veranstaltungen und schließlich Filme.

Gab es auch Schlechtes an West-Berlin? Natürlich, das eingesperrt sein, kein Umland zu kennen, die Winter, in denen Berlin ungeheuer trist sein konnte und in denen einem die Braunkohle und der Trabimief den Atem nahmen. Dazu war Berlin nie eine sehr freundliche Stadt, genauso wie in Wien oder New York war hier der Ton stets ruppig. Das mit-einander-umgehen kostete Nerven und selbst als Insel im Sozialismus war West-Berlin eine schnelle Stadt, die einen mit ihrem Tempo ansteckte. Trotzdem war die Mauerstadt soviel beschaulicher als die neue Hauptstadt der Berliner Republik.

Am Abend des 9. November 1989 war ich mit einer Freundin in einem Restaurant in der Nürnberger Straße essen gewesen. Gegen Mitternacht ging ich auf Nebenstraßen den kurzen Weg zur Lietzenburger Ecke Joachimsthaler Straße, wo ich damals wohnte. Es roch ungewohnt, sonst fiel mir nichts auf. Erst später realisierte ich, das der Dunst von Zweitakter-Gemisch in der Luft lag. Daheim zog ich mich aus, putzte die Zähne und schaltete nebenbei den Fernseher an. Die Stimmen, die aus der Kiste kamen klangen aufgeregt, im vorbeigehen schaute ich auf den Bildschirm und sah das Kranzler-Eck, 400 Meter entfernt, irgendetwas war los. Es war voll auf dem Kudamm, lustige kleine Autos fuhren herum und alle waren aufgeregt. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich begriff, dass die Mauer durchlässig geworden war.

In wenigen Minuten hatte ich mich wieder angezogen, dann lief ich zum Kranzlereck. Etwa drei Stunden stand ich da, umarmte fremde Menschen, trank mit ihnen Rotkäppchen-Sekt, immer wieder liefen mir Freundentränen über die Wangen. Tatsächlich weinte ich zum ersten Mal seit neun Jahren, das letzte Mal hatte ich geweint, nachdem am 8. Dezember 1980 John Lennon erschossen wurde, doch damals weinte ich aus Trauer, nun weil mir ein Stein vom Herzen fiel, von dem ich gar nicht gewusst hatte, das er da war. 28 Jahre hatte ich mit der Mauer gelebt, mein gesamtes Leben als „zoon politikon“, als politisch denkendes Wesen. Sieben war ich beim Mauerbau und es war die erste Erfahrung, die ich mit Politik und Geschichte hatte. Und natürlich hatte sie mich geprägt. Es gab da eine Enge in meiner Brust. Das Gefühl einer tatsächlichen oder vermeintlichen Behinderung, wegen derer ich mein ganzes Leben nur als vorläufiges sah. Eine Behinderung, die dann enden würde, wenn auch die Teilung von Land und Stadt endete. Nun war es soweit.

Aber erstmal dachte ich nicht an das Persönliche, zunächst versuchte ich das Historische einzuordnen. Ich wünschte der DDR und seinen Bürgern einen eigenen, dritten Weg. Noch nichts ahnte ich vom Dammbruch der Werte, vom Sog der D-Mark. Nichts ahnte ich davon, dass es die DDR ein Jahr später nicht mehr geben würde, dass ausgerechnet Helmut Kohl das realsozialistische Land im Sturm erobern würde, ich konnte es mir nicht vorstellen in dieser Nacht der Emotionen.

Ein halbes Jahr vorher, im Frühsommer ’89 hatte ich den Eindruck, dass sich in der Hauptstadt der DDR etwas tut. In Mauerzeiten bin nie viel in Ost-Berlin gewesen. Ich fand es deprimierend und vor ’86 konnte ich mir den Zwangsumtausch von 25.-DM kaum leisten. Nun fuhr ich öfter rüber, meistens mit meiner Freundin Helene. Wir merken bald das Doc Martens Stiefel ein KO-Kriterium sind und ziehen neutrales Schuhwerk an. Die Grenzer schielen zwar auf Helenes bunte Strähnen im blondierten Haar, doch weder die Schablone Skinhead noch die des “Punkers” passt auf uns und wir dürfen rein, ins realsozialistische Vergnügen.

Bei unserem ersten Besuch gehen wir auf ein Straßenfest im Ernst-Thälmann-Park. Das scheint eine angenehme Nachbarschaft zu sein. Entspannte, freundliche Berliner, sogar lesbische und schwule Päarchen, die sich nicht verstecken. Das das nicht typisch ist für die DDR oder auch Ost-Berlin ist, ist uns natürlich klar. Wir reden mit ein paar jungen Leuten, die sich vorsichtig, oder aus Mangel an Material, nur leicht punkig gestylt haben. Eine junge Frau fragt Helene nach ihren Haaren. Nicht die bunten Strähnchen interessieren sie, die sind ohnehin utopisch, nein, wie Helene ihren Schopf blondiert möchte sie wissen. Es dauert bis Helene bewusst wird, dass man hier sowas nicht einfach im Drogerie-Markt kaufen kann. Schliesslich empfiehlt sie Wasserstoffperoxid. Davon hat die junge Frau noch nie gehört. Dieses unwesentliche Rencontre mit der Realität des Sozialismus gibt Helene zu denken. Ein Land, in dem Frau ihre Haare nicht ordentlich blondieren kann, ist ein Unding aber auch ein eoxtisches Wunderland, das es zu entdecken gilt.

Ein andermal sind wir an einem Sonnabend am Prenzlauer Berg. Wir haben die ausgefallene Idee, irgendwo tanzen zu gehen. Vom Frannz-Klub haben wir gehört. Wir sprechen mit verschiedenen punkig aussehenden Jugendlichen auf der Schönhauser Starße. Schnell wird klar, dass wir den Frannz-Klub abhaken können. Ohne Karte oder Beziehungen hilft selbst Schlange stehen nicht, weil der Laden schon am frühen Abend voll ist. Wir sind froh wenigstens einen Tisch in einem kleinen Restaurant auf der Schönhauser zu bekommen. Etwas frustriert wollen danach wieder zurück in den Westen, unsere Ostkohle haben wir schon ausgegeben. Plötzlich erscheinen zwei Punks im Lokal, offensichtlich Fremdkörper hier. Noch bevor der Kellner sie herauskomplimentieren kann, haben sie uns einen Zettel zugesteckt. Alles sehr konspirativ.

Die Adresse in der fast unbeleuchteten Kastanienallee ist ein unbewohntes Haus, Licht bzw. Strom scheint es nicht zu geben. Wir schleichen uns mit Herzklopfen und erhobenem Feuerzeug bis in den Hof. Da hängt ein kleines Schild auf dem “Keller” steht und ein Pfeil weist nach unten. Mit angehaltenem Atem tapsen wir die Kellertreppe abwärts. Dann hören wir Musik und sehen ein Flackern. Tatsächlich unten sitzen ca. 20 Punks bei Kerzen und Baustellenleuchten, aus einem kleinen Kassettenplayer tönen die Einstürzenden Neubauten:

“Halber Mensch

Wir sorgen für dich

Wir nehmen für dich wahr

Halber Mensch

Wer geteilt ist, hat nichts mitzuteilen”

Wir werden freundlich begrüßt, es ist eine Party, doch zu trinken gibt es nichts, noch nicht einmal geraucht wird. Kein Geld zu haben gehört wohl irgendwie zu ihrer Art zu leben. Trotzdem freuen sie sich, als wir unsere Zigaretten verteilen. Helene will etwas Gutes tun und besorgt aus einer Kneipe in der Nähe Bier und mehr Zigaretten. Wir unterhalten uns angeregt, ob wir die Neubauten gesehen haben? Ja, im SO36, Blixa war auch Barkeeper, man kennt sich. Besonders angeregt unterhält sich Helene mit einem Rocco. Ich werde langsam nervös, mein paranoides Feintuning sagt mir, wir sollten aufbrechen. Ich mache Druck, wir verabschieden uns, Helene steckt einen Zettel von Rocco ein.

Als sich Helene zehn Tage später mit Rocco treffen will, wird sie an der Grenze zwei Stunden lang aufgehalten. Man befragt sie und sie wird von einer barschen Uniformierten gefilzt. Das wichtigste finden sie nicht, eine Reihe von taz-Artikeln, die Rocco sehr interessieren. Obwohl sie selbst nicht kifft, hat Helene ein kleines Piece für Rocco im BH versteckt, Rocco ist scharf darauf es auszuprobieren. Auch das findet der Grenzdrachen nicht. Die Kiwis und andere Westleckereien darf sie behalten.

Natürlich wird sie verfolgt. Erst mit Rocco hängen sie den Schatten ab. Sie erfährt, 10 Minuten nachdem wir den Keller in der Kastanienallee verlassen hatten, kamen die Bullen und die Stasi. Die Anwesenden wurden eine Nacht festgehalten, doch niemand hatte etwas Verwerfliches dabei, so blieb es dabei. Wenn sie Helene und mich bekommen hätten, wäre das schlimmer gewesen. “Feindliche Agenten” oder irgendsoeinen Quatsch hätten sich die Betonschädel für uns ausgedacht. Einmal mehr im Leben dankte ich meiner Paranoia. Ich lies es mir eine Warnung sein, Helene war eher angestachelt und brachte Rocco regelmäßig “hetzerische Propagandaschriften” mit. Allerdings lernte sie dazu, sie schrieben sich nicht mehr, sondern verabredeten sich immer gleich persönlich.

In der Nacht des Mauerfalls schlafe ich nur zwei oder drei Stunden, mehr brauche ich nicht. Ich lebe höchst gesund, um die für mich neue und ungewohnte Aufgabe, den Offenen Kanal Berlin zu organisieren, bewältigen zu können. Kein Fleisch, kein Zucker, kein Alkohol, leider wird sich auch das durch den Mauerfall ändern. Mit dem Rotkäppchen hat es schon angefangen.

Der 10. November ist ein Freitag. Obwohl die Disposition erst um 10 Uhr aufmacht, bin ich früher da. Ich rechne mit den ersten DDR Bürgern, die sich beim OKB anmelden wollen und ich werde nicht enttäuscht. Gegen halb zehn klopft es an meiner Tür. Eine junge, sympathische Frau mit milchkaffeebrauner Haut betritt vorsichtig mein Büro. “Sind sie Herr Kluge?” “Ja, ich bin der Marcus. Was kann ich für dich tun?” In den Kindertagen des Senders duzten wir eigentlich jeden, der zu uns kam. “Ich bin die Dinah, ich will Fernsehen machen. Das geht doch hier?” “Ja, das geht hier.” Es war der beste Job der Welt, ich liebte ihn.

Dinah war die Prinzessin des Prenzlauer Bergs, sie kannte jeden, wusste Alles und wurde zu meiner Führerin durch die Boheme der Hauptstadt der DDR. Als Nichtweiße in der DDR aufzuwachsen hatte sie tough gemacht, aber sie bemäntelte diese Stärke mit einer entwaffnenden Liebenswürdigkeit. Ich traf sie meistens im „1900“, dem legendären Restaurant, in dem sich die Intelligenz Ost-Berlins traf. Gerade war der in den Westen geflüchtete Ex-Chef zurück gekommen und der Laden brummte jeden Abend. Dinah stellte mich Promis wie Heiner Müller vor, für den sie eine Art Maskottchen war. Anschließend schleppte mich Dinah in offizielle und auch inoffizielle Tränken der Ureinwohner, die von Westberlinern noch nicht entdeckt wurden.

Dinah hatte in den letzten Jahren der DDR gut gelebt. Mit Freunden hatte sie einfache Klamotten genäht, Hemden, Hosen, Westen. Diese haben sie dann verkauft, im Sommer an der Ostsee oder im Winter in den Wintersportorten. Diese Ergänzung der notorisch schlechten planwirtschaftlichen Versorgung mit tragbarer Kleidung, rissen ihnen die DDR-Bürger förmlich aus den Händen. Sie hatten Geld, mehr als sie ausgeben konnten. Sie wohnten in den besten Hotels, speisten in Restaurant wie die Wessis. Die Behörden ließen sie in Ruhe, man wollte das kleine Ventil für die modischen Bedürfnisse der Ostler nicht zudrehen, so pragmatisch wurde auch gedacht in den letzten Tagen des realsozialistischen deutschen Staates.

Als ich am Sonnabend, dem 11.11. 89 vom Balkon sah, warteten etwa 500 DDR-Bürger in einer ordentlichen Schlange auf die Öffnung der Bank am Rankeplatz. Es begannen wilde Tage am Kudamm, schließlich konnte ich kaum noch etwas einkaufen. Als ich am 18. 11. meinen 35. Geburtstag feierte, brachte mir eine Freundin aus Ost-Berlin ein DDR-Care-Paket mit. Mit einem Einkaufsnetz voll Rondo-Kaffee, Tempo-Erbsen und Brausepulver war ich vorerst versorgt. Ich hatte seit Jahrzehnten kein Einkaufsnetz gesehen.

Früher an diesem Tag geriet ich auf ein bekanntes Mauerfall-Foto im U-Bahnhof Schlesisches Tor, inmitten von Ostlern werde auch ich zum „DDR-Touristen“. Neben das Foto schreibt meine Mutter meinen Namen, sie war stolz auf ihre Entdeckung.

Ein paar Straßen von meiner Wohnung entfernt arbeitete Helene damals noch in einem Supermarkt. An ihrer Kasse spielten sich herzerweichende Szenen ab, Kinder küssten Schokoriegel und Kunden aus dem Osten bedankten sich bei ihr, besonders weil die Kassiererinnen Überstunden machten, um den Ansturm zu bewältigen. Ein Einsatz, der in der Arbeitswelt des Realsozialismus wohl schwer vorstellbar war.

Ich wäre beinahe an den Kollwitzplatz gezogen im Februar 1990; ich fand spannend was da passierte. Schon im März 1990 änderte sich das, denn da wählten meine Brüder und Schwestern Kohl und die D-Mark. Was dann passierte war nicht spannend, es war traurig und beschämend, als die DDR, wie eine “Müllhalde der Geschichte” von den „Siegern“, den Wessis, abgewickelt wurde. Kohl fiel die Einheit in den Schoß, ein ungeheuerlicher Glücksfall. Ohne den Mauerfall, was würde von Kohl übrig bleiben in den Geschichtsbüchern? Wohl nur seine kriminelle Spendenpraxis und seine Dreistigkeit, über dem Gesetz zu stehen, die er mit den Worten „Ich habe mein Ehrenwort gegeben!“, bewies. Er hat Glück gehabt, die Einheit haben Andere beschlossen zuzulassen. Ich bin kein Feind der Einheit. Deutschland hat Jahrhunderte in Kleinstaatlichkeit existiert, obwohl Sprache und Kultur zusammengehörten und durch den kalten Krieg entzwei geschnitten zu sein, war unnatürlich. Die Einheit Deutschlands, wie auch die Europas, ist eine gute Sache. Problematisch wird sie in den Details, in der Bürokratie und Regelwut. „Den Übermut der Ämter und die Schmach, die Unwert schweigendem Verdienst erweist.“*, so ärgerte sich schon Hamlet.

Natürlich freute ich mich über die neue Freiheit, es gab viel zu entdecken und ich machte sogar den Führerschein, denn ich in West-Berlin nie gebraucht hatte. Erst im neuen Jahrtausend wurde mir bewusst, wie sehr mir mein altes West-Berlin fehlte. Bis dahin war ich abgelenkt durch die neue Situation und ihre Möglichkeiten. Doch dann fühlte ich plötzlich eine Leere; mir fehlte West-Berlin, seine Vorläufigkeit, seine Freiheit, seine Einmaligkeit, sein Lebensgefühl und seine provinzielle Gemütlichkeit. Und natürlich das Lebensgefühl als halber Mensch, dem zwar etwas fehlt, der aber dafür ganz im hier und jetzt lebte.

Bin ich denn jetzt ein ganzer Mensch und ist der Grund für diese Heilung das Zusammenwachsen der Stadt? Ja, ich fühle mich heute wie ein ganzer Mensch und Nein, das Zusammenwachsen der Stadt hat damit fast nichts zu tun. Denn zum einen ist die Stadt ja nur höchst unvollkommen zusammengewachsen, überall gibt es Narben und unverheilte Wunden, die durch hässliche, neue Architektur nur noch mehr auffallen. Zum anderen, weil meine persönliche Heilung ein Ergebnis von selbst geleisteter Arbeit war, unter Mithilfe von Menschen, die mich unterstützt haben. Körperliche Krankheit, Schmerzen zwangen mich zur Einkehr und Aufarbeitung kindlicher Traumata. Erst 2006 wurde klar, das nicht nur eine unerkannte Hochbegabung mich gehemmt hatte, sondern auch eine ungefilterte Wahrnehmung der Realität. Nun habe ich gelernt damit zu leben, Berlin hat kaum Anteil gehabt, außer eine immer wieder anregende, inspirierende Athmosphäre zu bieten, auch heute noch.

In jungen Jahren habe ich mich für meine „Unfähigkeit“ selbst bestraft. Heute habe ich mir meine Andersartigkeit verziehen. Ich erlaube es nicht mehr, mich schlecht zu behandeln, oder von anderen schlecht behandelt zu werden und ich würde es nicht mehr akzeptieren, als ein halber Mensch zu leben.

Was ist aus Helene und Dinah geworden? Dinah hat nie Fernsehen bei mir im Sender gemacht. Wir blieben ein paar Jahre lose befreundet und ich beobachtete, wie sie immer neue Projekte entwickelte, ohne wirklich etwas fertigzubringen. Erst das Kind, das sie von einem Juristen bekam, gab ihr Erdung und eine nachhaltige Aufgabe. Dann verlor ich sie aus den Augen, ich glaube sie verlies die Stadt, um an einem idyllischeren Ort zu leben.

Auch Helene bekam Nachwuchs, zweimal sogar. Wir waren lange befreundet, sie arbeitete schon seit Anfang der 90er im Bereich linker Politik und diese Aufgabe fraß irgendwann ihr Privatleben. Wir sahen uns nur noch selten und schließlich antwortete sie nicht mehr. Ich sprach auf ihren Anrufbeantworter, schrieb Mails und Briefe, bat um wenigstens eine Erklärung. Hatte ich etwas gesagt oder getan, war ihr etwas passiert? Nichts kam zurück, es ist jetzt drei Jahre her und für mich immer noch schwer zu begreifen. Erst vor zwei Monaten habe nochmal einen Versuch gemacht, ohne jeden Erfolg. Natürlich heißt Helene nicht Helene und ich werde auch nicht sagen, wo sie politisch wirkt und deshalb hat das Passbild, das sie mir 1989 schenkte, diesen Balken.

Heute, 2014, ist auch die letzte Brache bebaut, jeder Kiez mit einer auswechselbaren Mall versorgt und jeder Freiraum zum Zwecke des Gelderwerbs vernichtet. Es fehlt mir mein altes West-Berlin, heute mehr denn je. In ein paar Tagen 60 zu werden macht es nicht besser. Oder vielleicht doch ein wenig. Denn im Alter hat man ja das Recht, sich mit frohen Gedanken an eine Zeit zu erinnern, „als alles besser war.“

Ende

Die Illustration “Halber Mensch” hat Rainer Jacob gezeichnet.

Anmerkung: Einige Absätze dieses Textes habe bereits Anfang 2014 im Präsens verfasst. Eigentlich hätte ich diese bei der Redaktion ins Präteritum setzen sollen. Ausnahmsweise habe ich dagegen entschieden, weil ich den Eindruck hatte, dem Text damit seine Frische und Unmittelbarkeit zu nehmen. M.K.

*Hamlets Monolog in der Übersetzung von August Wilhelm von Schlegel.

Das Foto von mir als “DDR-Tourist” stammt aus dem Buch “Berlin im November”, erschienen 1990 bei Nicolai.

Familienportrait – “Pankoff, Passierscheine und venezolanische Pässe” / 1961-85 / Zum Mauerbau am 13. August 1961

Das Haus in Pankow

–

Morgen vor 56 Jahren mauerte die DDR ihre Bürger ein. Auch die West-Berliner haben darunter gelitten. Ich reblogge dazu diesen Text, der berichtet, wie meine Familie durch den Mauerbau betroffen war.

In den 50er und frühen 60er Jahren gilt das Wort Pankow, nicht nur in Westdeutschland, als Synonym für das verhasste DDR-Regime. Walter Ulbricht und seine Spitzengenossen wohnen dort, bevor sie ab 1961 in die berühmte Waldsiedlung Wandlitz ziehen, die von 1958-61 nach russischem Vorbild, als zweifach eingemauertes Ghetto, für die Bonzen gebaut wird. Bundesdeutsche Kommentatoren sprechen den Berliner Bezirk mit dem stimmlosen w gern wie Pankoff aus, weil sich das so schön russisch und martialisch anhört. Für mich als kleinen Jungen bedeutet Pankow Besuche bei Tante Lotte, Tomaten im Garten ernten, Wiener Schnitzel, Schokoschrippen und Spaß haben.

Weihnachten 1937 mit Leistikow-Gemälde und Perser

–

Nachdem sich ihr Mann, der Polizist und Fotograf Paul, am 1. Mai vor die Heidekrautbahn legte und sich umbrachte, zog die Schwester meiner Oma mütterlicherseits in die Tschaikowski-Straße in Pankow. Als ich klein war, besuchten wir meine Großtante Lotte regelmäßig. Wir fuhren mit dem Auto nach Wedding, überquerten am Checkpoint Wollankstraße die Sektorengrenze, fuhren mit der Straßenbahn und bogen dann von der Grabbeallee links in die Tschaikowskistraße. Im Westen der Stadt kannten wir niemand mit Garten und so freute ich mich auf die Besuche, Tomaten und Erdbeeren zu ernten war für mich Stadtjungen toll. Oft kam Tante Lotte auch zu uns nach Wilmersdorf, stets schmuggelte sie Schnitzelfleisch unter ihrem Hut, um ihre Spezialität, herrlich dünne in guter West-Butter ausgebratene Schnitzelchen zu bereiten. Am 13. August enden diese wechselseitigen Besuche, eine nahezu unüberwindliche Mauer teilt plötzlich meine Heimatstadt.

Die “große” Notburga

Wolfgang Kluge

–

1961 kommt Wolfgang, ein Neffe meines Vaters, mit seiner Frau, von uns die “große” Notburga genannt, mit ihren Töchtern nach Deutschland. Anscheinend hat sie die Ausländerfeindschaft nach den Fall von Diktator Marcos Pérez Jiménez 1958 dazu gedrängt, Venezuela zu verlassen. .Zuerst wohnen sie bei uns, mein Bruder Thomas und ich freuen uns über zwei “Schwestern”. Wir Kinder hausen im großen Wintergartenzimmer in der Wohnung am Volkspark, in die wir 1960 zogen. Wir unterhalten uns in einem Mischmasch von drei Sprachen, deutsch, spanisch und englisch. 1962 bin ich acht, Ingrid ist zehn, die “kleine” Notburga ist zwölf und Thomas ist 14, eine tolle Zeit.

Marcus, Ingrid, Notburga, Thomas

–

Wolfgang und die große Notburga bringen einen Hauch von weiter Welt ins provinzielle West-Berlin. Notburga ist stets modisch gekleidet, sie wirkt etwas wie die große Schwester von Audrey Hepburn. Wolfgang wird zu meinem ersten männlichen Modevorbild. Er sieht aus wie der amerikanische Bruder von O.W. Fischer, ist immer leicht gebräunt, die kurzen Haare mit Pomade zurückgekämmt. Er trägt sorgsam gebügelte amerikanische Oberhemden in Pastellfarben, in den Brusttaschen Zigaretten und Feuerzeug. Seine ruhige, coole Art hebt sich angenehm von der Berliner Ruppigkeit ab, er betreibt Yoga, jedesmal wenn er anruft und mich am Apparat hat, erkundigt er sich freundlich nach meiner Befindlichkeit und hat keinerlei Eile. Bald arbeitet er für eine US-amerikanische Charterfluggesellschaft, “Saturn Airways”, die fliegt die Berliner nach Mallorca und an die Adria, die Ära der Pauschalreisen beginnt.

Da wir Tante Lotte nicht mehr besuchen können, beginnen die große Notburga und Wolfgang regelmäßig in die Tschaikowskistraße zu fahren. Sie halten den Informationsaustausch zwischen den Familienteilen aufrecht. Neben Lotte lebt ja auch die andere Schwester meiner Oma, Martha mit ihrem Mann Adolf im Osten, in Bad Liebenwerda, dem Geburtsort der drei Töchter des Schuhmachermeisters Schnelle.

Notburga versteckt Tante Lottes Schmuggelgut

–

50 Jahre später, am 4. Dezember 2013 besuchen mich Journalisten vom Daily Telegraph, um mich zu meinen Erinnerungen an das erste Passierscheinabkommen zu befragen. Tom Rowley, der Magazinartikel für das Blatt schreibt, der ausgezeichnete Fotograf Geoff Pugh und der sympathische junge Dolmetscher William Pimlott, der mein Blog im Internet fand und den Kontakt hergestellt hatte. Aus dem 90 Minuten langen Gespräch kondensiert Tom Rowley neun Zeilen:

-Another Berliner who was a boy at the time, Marcus Kluge, likewise recalls the impact of that Christmas, when, as a nine-year-old, he went to visit his great aunt, Lotte, with his parents. “I can remember feeling that it was fantastic that somewhere in this great wall there was now a hole,” he says. “There were cakes, schnitzel, coffee, and lemonade for me.” Still, he was saddened not to reprise his pre-wall gardening job. “I was disappointed because I thought there would be some tomatoes ready to pick in the garden. It hadn’t occurred to me they wouldn’t be there in winter; we did go out briefly, but it was just too cold to stay.”

All three recall how quickly their hours together passed, and their distress at leaving their relatives behind in time to cross back to the West before the deadline.-

Foto: Geoff Pugh, Daily Telegraph

–

Nach 1963 beschließt Tante Lotte in den Westen überzusiedeln. Die DDR läßt Rentner gehen, die kosten ja nur. Mein Cousin Wolfgang Kluge und seine Frau Notburga, die venezolanische Pässe haben, schmuggeln Schmuck, Domumente und anderes für Tante Lotte in den Westen. Unter anderem den Siegelring von Onkel Paul mit dem Blutjaspis, den ich heute noch trage. Die märkische Kieferlandschaft, gemalt von Walter Leistikow, die Perserteppiche und die schönen Möbel können sie nicht über die Grenze bringen, sie werden die Wohnung eines SED-Bonzen schmücken.

1964 kommt der Sohn von Wolfgang und Notburga, Johannes Kluge, zur Welt. Er wird in Österreich geboren, nie soll er eine deutsche Uniform tragen. Das ist die Lehre, die seine Eltern aus Weltkrieg und den Verbrechen des Dritten Reichs, gezogen haben. Zurück in Berlin wird das Baby beim Schmuggel helfen. In seinem Kinderwagen kann man besonders gut Konterbande verstecken.

Johannes W. Kluge (Sohn von Notburga und Wolfgang Kluge) erinnert sich: “Da wir Venezolaner waren wurden wir nicht so sehr gefilzt. Aber beim letzten mal ist ihnen doch das Herz in die Hose gesunken als ein Vopo “Halt, stehenbleiben” schrie und hinterher lief. Als er sie erreicht hat, sagte er “Dem Kleinen ist der Schuh runtergefallen, das wäre doch schade wenn’s verlorengeht”…

Johannes. Tante Martha und Tante Lotte

–

1965 zieht Tante Lotte schließlich zu ihrer Schwester Elisabeth, meiner Oma, in die Prinzregentenstr. 21A in Wilmersdorf. Als Witwe eines Polizeioffiziers bekommt sie eine stattliche Rente. Sie hilft die ersten Käfer meines Bruders zu finanzieren. Zum Dank unternimmt er, mit seinem VW, Reisen mit den beiden alten Damen. Die beiden Schwestern haben eine gute Zeit zusammen. Sie streiten sich zwar, aber versöhnen sich immer wieder, wie ein altes Ehepaar. Tante Lotte stirbt 1980 im Schlaf. Meine Oma hat es nicht so gut, bevor sie 1985 stirbt, lebt sie einige Jahre dement im Altersheim. Tante Martha, die dritte der Schnelle-Schwestern stirbt in Bad Liebenwerda, nachdem sie uns in den 70ern noch einmal in West-Berlin besucht hat.

Notburga, Tante Lotte, Johannes und Oma in der Prinzregentenstraße in Wilmersdorf 1965

M.K.

Der Artikel zum Passierscheinabkommen:

Berlinische Leben – „Halber Mensch“ / Die Poesie des Unfertigen / 9.11.1989

28 Jahre habe ich auf der Insel West-Berlin gelebt, die die Mauer wie ein feindlicher Ozean umgrenzte. Heute vermisse ich dieses West-Berlin. Vielleicht könnte man dieses Gefühl „Westalgie“ nennen. Denn im Gegensatz zur Ostalgie, die einem maroden System voller Spitzelei und Kleinbürgerlichkeit huldigt, erinnert uns die „Westalgie“ an eine Welt, in der das Meiste gut und nur weniges schlecht war. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich zurückdenke.

Es ist nun ein Vierteljahrhundert her, dass dieses West-Berlin Geschichte wurde und die Erinnerung neigt dazu, die Dinge schönzufärben. Umso länger sie vergangen sind, umso schöner scheinen sie zu sein. Trotzdem ist auch diese Erinnerung real, wir erfinden ja nichts. Wenn ich etwas besonders an West-Berlin geschätzt habe, dann war es die Vorläufigkeit, die das Leben dort hatte. Nicht nur die Personalausweise waren behelfsmäßig und der Status der Stadt vorläufig. Ich habe mein ganzes Leben dort als vakant und nicht festgelegt empfunden. Ich führte ein halbes Leben, ohne Zukunft und Pläne, ich war ein Halber Mensch, aber diese Unfertigkeit gefiel mir gut. Ich brauchte mich auf nichts festzulegen. Denn jederzeit hätte ich im Radio folgende Nachricht hören können: