Familienportrait Spezial: Weihnachten – „Bauchpinseln am Boxing Day” / 1922-1968

Allen Freunden, Lesern und Bilderguckern ein frohes Weihnachtsfest und Guten Rutsch in ein hoffentlich gutes Jahr 2018.

Foto oben: Vater und Mutter Anfang der 1950er Jahre

Käte, meine Mutter, hatte das Pech, denn als solches empfand sie es, am zweiten Weihnachtsfeiertag geboren worden zu sein. Die englischsprechenden Menschen nennen diesen Tag häufig noch Boxing Day. Denn früher beschenkten die Reichen ihre armen Nachbarn und die “Herrschaften” ihre Dienerschaft am 26.12. Man gab Essen, Kleidung, Spielzeug für die Kinder oder einfach Geld. Da man die Gaben verpacken musste und auch nicht jeder Unbeteiligte sehen sollte, was geschenkt wurde, tat man sie in Schachteln.

Mutter Weihnachten 1928

Als Kind bekam meine Mutter nie irgendwelche Schachteln zum Geburtstag. Meine Oma legte einfach alle Geschenke unter den Weihnachtsbaum, sie dachte praktisch. Doch meine Mutter hatte das Gefühl, anderen Kindern gegenüber im Nachteil zu sein. Nicht nur bekam Käte keine Geschenke an ihrem Ehrentag, auch die Gratulation in der Schule verpasste sie, den es waren ja immer Ferien. Am schlimmsten war es aber für sie, dass sie keine Blumen bekam. Wenn sie reklamierte, antwortete die nüchtern denkende Oma: “Kind, du hast einen Weihnachtsbaum”, worauf meine Mutter regelmäßig in Tränen ausbrach. Obwohl Käte, wie man auf dem Kinderfoto sieht, reich beschenkt wurde, entwickelte sie ein kleines Geburtstagstrauma.

Ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Vater Anfang der 1960er Jahre, an jedem 25.12. mit dem Auto quer durch die Stadt fuhr, um irgendwo einen schönen Blumenstrauß zu erstehen. Damals konnte man ja noch nicht an jeder Tanke Blumen kaufen. Meistens nahm er mich mit, wenn er sich auf diese Expeditionen aufmachte. Wir fuhren zum Bahnhof Zoo, da hatten immer alle Geschäfte zu, wir klapperten die großen Krankenhäuser ab, dort hatte manchmal ein Florist offen, wenn garnichts funktionierte, probierten wir es am Flughafen Tempelhof. Zwischendurch machten wir Rast in einer “Arweiterkneipe”, wie es mein Vater nannte. Papa trank ein kleines Bier und einen Schnaps und ich bekam Limo oder Eis. Mir machten diese Akquisitionstouren Spaß, meinem Vater auch. Er hätte natürlich am Vormittag des Heiligen Abends Blumen kaufen und sie verstecken können, aber das hätte jeder Dramatik und einer großen Geste entbehrt. Und mein Vater war schließlich ein Schauspieler mit ausgeprägten dramaturgischen Ambitionen.

Mutter, gebauchpinselt

Meine Mutter war auch glücklich, sie fühlte sich “gewertschätzt”, würden wir heute sagen, sie hätte wahrscheinlich “gebauchpinselt” gesagt. Ihr ganzes Leben achteten wir immer darauf, ihr mehrere Geschenke zu besorgen, am besten 3 oder 4 und sie sorgsam in Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke aufzuteilen und Blumen durften auch nie fehlen, bis sie zu Weihnachten und ihrem Geburtstag 2004 ein letztes Mal gebauchpinselt wurde. Marcus Kluge.

Brüder, eingestimmt

Bruder, glücklich mit neuem Roller

Mutter, stimmungsvoll vorlesend

Vater, glücklich mit meinem Bruder und (u.) glücklich mit neuer Fototechnik

Kurz vor Weihnachten 1990 stirbt meine/unsere Katze Pünktchen. Meine Tochter malt es, zusammen mit Kater Dieter winkt sie Pünktchen im Himmel zu. Merke: auch im Katzenhimmel gibt kleine Weihnachtsbäume und natürlich für jede Katze einen Freßnapf mit dem eigenen Namen.

—

„Athener Grill, Far-Out und Uhrwerk Orange” / Mendelsohn-Bau Lehniner Platz – Lost and Found

1969 schleppte mich ein Schulfreund mit zur Roten Garde, einer maoistischen Jugendorganisation. Als er die Adresse nannte, fragte ich nach, gab es wirklich einen Platz in West-Berlin, der nach dem russischen Revolutionär benannt war: Leniner Platz? Nein, natürlich nicht, Lehnin bei Brandenburg war der Ursprung, doch das Umland hatte man nicht auf dem Schirm in den Mauerjahren.

Die Rote Garde hatte Räume im Mendelsohn-Bau, der in den 1920er Jahren als Woga-Komplex erbaut wurde. Doch die drögen Schulungen und humorfreien Diskussionen bei den Gardisten konnten mich nicht begeistern. Eher begeisterte mich die Architektur der Neuen Sachlichkeit und die Blechpizza, die ich am Lehniner Platz zum ersten Mal aß. Das schicke Restaurant “Ciao” hatte eine gehobene, häufig prominente Klientele. Neben dem Eingang war ein Fenster, dort konnte man für eine Mark ein Stück der äußerst leckeren, neuen Backware “Mark-Pizza” erwerben. Man kannte zwar Spaghetti und Makkaroni, aber Pizza war noch eine seltene Spezialität, es würde viele Jahre dauern, bis man Pizza im Supermarkt kaufen können würde. Inzwischen werde ich von jungen Menschen gefragt was denn “Mark-Pizza” gewesen wäre. So schnell vergeht die Zeit.

Oben: Das Ciao in den 70er Jahren, im November 2016 fand ich dort ein Kebap-Grillhaus namens Black&White Istanbul.

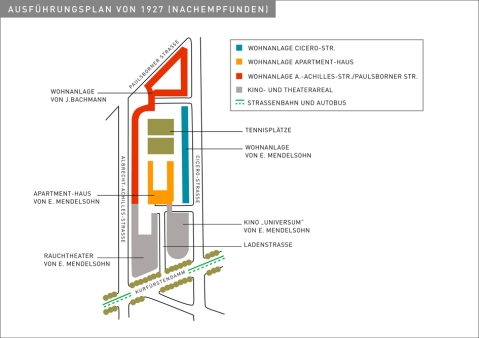

Der WOGA-Komplex (https://de.wikipedia.org/wiki/WOGA-Komplex_am_Lehniner_Platz) wurde von Erich Mendelsohn zwischen 1925 und 1931 erbaut. Er stellt eine Verbindung aus Kulturstätten, Einkaufsmöglichkeiten und Wohngebäuden dar. Der Komplex wird stilistisch der Neuen Sachlichkeit zugeordnet. Begibt man sich am Ende des Kurfürstendammes auf den Lehniner Platz, fallen einem zwei ausladende Kopfbauten auf, in deren Mitte sich eine kleine Ladenstraße befindet, die auf ein querstehendes Gebäude zuläuft. Hieran schließt sich eine Wohnanlage mit Grünflächen und Tennisplätzen. In einem der beiden Kopf-Bauten ist aktuell die Schaubühne untergebracht. Der WOGA-Komplex steht unter Denkmalschutz. (Nach WiKi)

Mich zog es immer wieder zum Mendelsohn-Bau. 1970 gab es neben den Kinos noch einen Theatersaal, in dem ich eine Aufführung des Musicals “Hair” sah. Im “Ciao” ging ich mit meiner Cousine Ingrid essen, weil wir keine Promis waren und auch keinen teuren Wein bestellen wollten, behandelte man uns ziemlich von oben herab. In meinem ersten Roman “Xanadu ’73” verarbeite ich das Erlebnis:

Sie laufen den Kudamm in Richtung Halensee und Hanna fragt, halb besorgt, halb scherzhaft:“Du willst mich aber nicht in den Athenergrill ausführen?“ Er schüttelt den Kopf, tatsächlich ist ihm die Frage peinlich, er wird sogar ein wenig rot. Wenige Meter hinter dem Athenergrill, hält er ihr eine Tür auf. Ins “Ciao” lädt er sie ein. Einen schicken Italiener, wo man manchmal sogar Schauspieler oder andere Prominente sieht. Schon ist der Kellner da, wieselt um die beiden, radebrecht, „Einen Tisch, a due?“ Beaky nickt und der Kellner will sie ganz hinten im Lokal platzieren, Hanna stoppt ihn souverän. Sie will am Fenster sitzen, was auch kein Problem ist, der Laden ist fast leer.

Hanna hat nur eine rosafarbene Weste und nichts zum Ablegen an, Beakys Fransenlederjacke will ihm der Kellner abnehmen, es gibt etwas Gezerre und Beaky gewinnt das Match. Einen Freund haben sie in ihrem Kellner nicht gewonnen mit diesem Entrée.

Jetzt bringt der Kellner Beaky die Weinkarte, davon lässt er sich nicht irritieren, man hat ihn vorgewarnt. Weltmännisch sucht er einen bezahlbaren Wein aus, auch das probieren und freundlich Nicken bekommt er hin. Aber er fühlt sich überhaupt nicht wohl und schließlich gesteht er sein Missempfinden Hanna, die sieht es ähnlich. Als sie Beaky darauf hinweist, dass der Kellner einen ganz anderen, teureren Wein gebracht hat, kommt Beaky eine spontane Eingebung, Er bedeutet Hanna ihr Glas auf Ex zu trinken, dann zerrt er sie hoch, greift seine Jacke, schleust sie durch den Eingang auf den Gehsteig. Sie rennen los, er hat sich vorher versichert, das sie keine Absätze trägt. So jagen sie den Kudamm hoch zurück in Richtung Leibnizstraße und kichern. Als sie an der Ecke Eisenzahnstraße sind, blicken sie zurück und sehen den gestikulierenden Kellner, worauf sie einen erneuten Lachanfall bekommen. Sie halten sich die Bäuche und lachen bis es wehtut.

Im Studio-Kino sah ich Zappas “200 Motels” und “Clockwork Orange”. Bei letzterem erlitt ein Freund, Connie, einen Panikanfall, den ich im Roman, als eine Drogenüberdosis schildere:

Der ausgezeichnete Film fesselt mich erneut. Ich verfolge die bösen Taten des Helden und leide mit ihm, als er in den Knast kommt. Als Alex schließlich eine Aversionen erzeugende Droge gespritzt bekommt und festgeschnallt stundenlang “horrorschaumäßige” Filme ansehen muss, fällt mir auf, dass Beaky neben mir mit schreckgeweiteten Augen auf die Leinwand starrt und seine Fingernägel in die Oberschenkel drückt. Er wirkt wie ein Spiegelbild von Alex. Ich frage ihn und erst später wird mir bewusst, dass das eine ziemlich blöde Frage war: “Bist du OK?” Statt zu antworten schüttelt er den Kopf. Ich zerre ihn aus der Stuhlreihe, wir verlassen den Saal und finden uns in einem der runden Gänge, die um die Säle herum führen. Beaky ist noch bleicher geworden und mir fällt auf, dass er Stecknadelpupillen hat.

Ich verwerfe meine erste Theorie, nach der Beaky eine Panikattacke erlitten hat. Ganz offensichtlich hat er auf dem Klo noch weitere Drogen genommen, wahrscheinlich hat er ein Opiat gespritzt. In den frühen 70er Jahren dachte man relativ schnell an Heroin, weil es in Berlin billig und leicht zu beschaffen war.

Nina Hagen scheint den Lehniner Platz auch zu mögen, nach ihrer Übersiedlung in den Westen gab sie hier ein Konzert, umsonst und draußen. Ich glaube, es müsste 1978 gewesen sein, dass ich sie dort live, mit der Nina Hagen Band, gesehen habe.

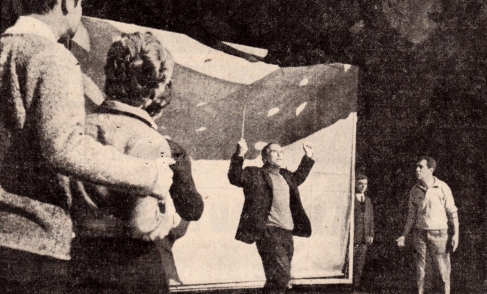

Oben: Postkarte aus den 50er Jahren. Unten: Illu zum Kapitel “Uhrwerk” aus “Xanadu ’73” von Rainer Jacob.

In den 70er und 80er Jahren besuchte ich häufig, wie alle Nachtschwärmer dieser Zeit, den “Athener Grill”. Die Berliner sprachen den Namen aus, als ob es ein Wort wäre, Athenergrill, betont auf der zweiten Silbe: A-THÉ-nergrill! Auch diesem Etablissement widme ich einen Abschnitt im Xanadu-Roman.

Beaky und ich laufen zurück in Richtung Lehniner Platz, um im Athenergrill, dem wahrscheinlich beliebtesten Selbstbedienungsrestaurant dieser Jahre, einzukehren. Ich bin dort immer wieder gewesen bis in die 90er Jahre, als ich eine Kakerlake in aller Ruhe durch die Vorspeisenvitrine laufen sah. 1973 habe ich noch Vertrauen in die Restauration und hole mir zwei von den kleinen Mimis Dönern in Pita-Brot, die damals 1.50 kosteten. Beaky isst eine quietschsüße, griechische Angelegenheit aus Joghurt und Honig, auch das bestätigt meine Idee, das er vor allem dem Heroin zugetan war. Denn alle Heroin-Junkies, die ich kennenlernte waren Süßschnäbel, wieso auch immer. Ich trinke Fanta dazu und Beaky schwarzen Kaffee, von dem er im Lauf des Abends vier oder fünf Tassen trinkt, denn wir sitzen lange im Athenergrill. Das war ja das Gute an diesem Etablissement, es schloss nie. Irgendwann gegen morgen kamen zwei mürrische Putzfrauen und vertrieben die Gäste, aber nur für eine kurze Weile, dann kehrten die üblichen Gestalten zurück und man hatte den Eindruck, sie seien nie weg gewesen.

Es muss um 1960 gewesen sein, als wir meinen Vater ins Albrecht-Achilles-Krankenhaus brachten, der sich einer Operation unterziehen musste. Die Klinik gibt es nicht mehr, heute residiert hier das Finanzamt Wilmersdorf.

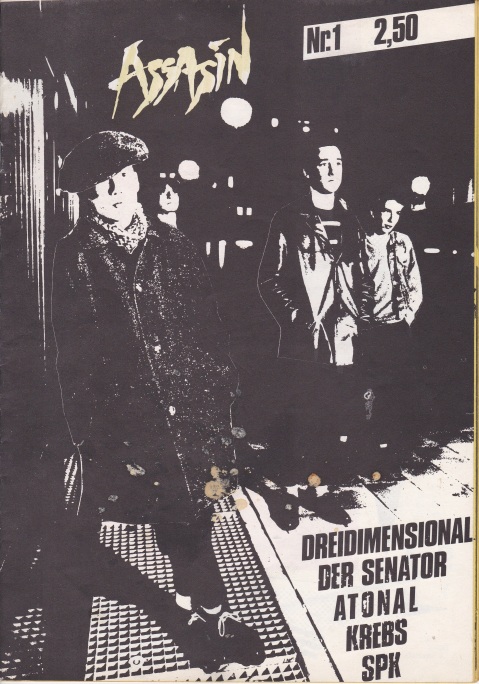

1983 fotografieren Rainer Jacob und ich die Band “Dreidimensional” am Mendelsohn-Bau für meine Zeitschrift “Assasin”. Sie kommen sogar auf das Cover des zweiten Heftes. Obwohl die Spandauer Musiker sehr jung, fast kindlich wirken, erinnern mich die Bilder regelmäßig an “Uhrwerk Orange” und den Panikanfall meines Freundes in den 70er Jahren.

Diverse Kneipen und Clubs haben den Lehniner Platz zum Anziehungspunkt für die wechselnde Klientele der Jugendgruppierungen gemacht. Mitte der 70er Jahre trafen sich die ersten Berliner Punks im PunkHouse neben dem Athener Grill, wo heute ein öder Spielsalon zum Geld verlieren einlädt.

In der ehemaligen Ladenstraße gab es Berlins einziges Rollschuh-Diner “Mendelsohns”, davor war es ein “Treibhaus”, sowie eine Version des umtriebigen Tolstefanz und dann lange, die bei Bagwan-Jüngern beliebte Disco “Far-Out”.

In den 90er Jahren war ich noch ein paar mal am Lehniner Platz. Ich besuchte eine Botho Strauss-Inszenierung in der Schaubühne. Die Gesellschaftselite, die Strauss vorführt und als langweilig und uninspiriert kritisiert, war als Inszenierung genau das: langweilig und uninspiriert. Die Zeiten, da die Schaubühne mich begeisterte schien vorbei und auch der Athener Grill wurde nie wieder mein Ziel, nachdem ich das erwähnte Krabbeltier in der Vorspeisenvitrine beobachtete.

Inmitten der Wohnanlage befinden sich Tennisplätze, auf denen Prominente, wie Erich Kästner, der in der Nähe wohnte, oder Willy Brandt, als er Regierender Bürgermeister war, spielten. 2007 musste der letzte Pächter die Plätze aufgeben, nachdem ein Investor unrealistische Summen für die Pacht verlangt hatte. Das Bauvorhaben des Investors ist dieses Jahr vom Bezirk abgelehnt worden, so dass wieder Hoffnung besteht, die charmante Sportanlage wieder nutzbar zu machen. In ebenfalls bedauerlichem Zustand ist das Postamt Nestorstraße, 1930-32 von Willy Hoffmann erbaut. Der verputzte Stahlbetonriegel in Stil der Neuen Sachlichkeit mit Bezügen zur Wohnbebauung der östlich anschließenden Cicerostraße (WOGA-Komplex), bildet den nördlichen Abschluss des Hochmeisterplatzes.

Ansonsten ist der gesamte Komplex in ausgezeichnetem Zustand, unten die Wohnanlage Cicerostraße und darunter das Apartmenthaus in der Mitte des WOGA-Komplexes.

Oben: Der Ausführungsplan des Woga-Komplexes von 1927. Quelle: – Von SL1974 (S.Lucht) – von ihm selbst erstellt; Original-Ausführungsplan von 1927 ist im Besitz der Kunstbibliothek, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin; abgelichtet in Pitz, Helge: Der Mendelsohn-Bau am Lehniner Platz, Berlin 1981, S. 42., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3292680 –

Text und Fotos: Marcus Kluge (s.u.)

Von der Erstausgabe des Romans “Xanadu ’73” gibt es noch einige Restexemplare. Bestellbar bei mir, unter marcusklugeberlin@yahoo.de für 13€ inkl. Versand in Deutschland.

Berlinische Leben: “Kneipe mit Bewusstsein”/ von H.P. Daniels / West-Berlin 1972

Schlaff saß zwischen den Schränken, nein, zwischen Schrank und Kachelofen: eingeklemmt.

“Hahaha Klaustro-Klause, Schlaff, sitzt du gut in deinem Eckchen. Mann, hast du n Glück, dass der Winter vorbei ist, dass der Ofen nicht mehr geheizt werden muss. Sonst würdest du da jetzt schön schmoren, in deiner Klaustro-Klause, was, Schlaff? Wie heizt man überhaupt son Ding, son Kachelofen?”

“Keine Ahnung. Mit Kohlen, oder? Hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Iss ja noch ne Weile hin…”

“Ach ja, Richard, denn sehn wir uns ja öfter jetzt, wa? Vielleicht hilft DER dir ja mit dem Ofen. Warum sagen die Berliner eigentlich immer ‘wa’?”

“Weeß ick doch nich, warum die wa sagen, wa?”

“Omi hat auch immer wa gesagt. Omi am Büdchen.”

“Welche Omi? An was für nem Büdchen denn?”

“Omi am Büdchen in Kelkheim. Bei unserer Schule, gleich um die Ecke. Wir haben sie Omi genannt, weil sie schon ein bisschen älter war und was Omihaftes hatte. Zu Omi sind wir immer in der Pause. Ans Büdchen. Eine rauchen. Ne Cola trinken, oder so was. So ne typische Bude, mit Zeitungen, Zigaretten, Getränken, Süßigkeiten, kleine Sachen zum Essen, Brötchen, und ich glaube sogar auch Würstchen … heiß gemacht. Die Arbeiter von der Möbelfabrik und den Schreinereien sind da auch immer hin. Omi war Berlinerin. Und sie hat immer wa gesagt. An jeden Satz hinten dran gehängt. Daher kannte ich das schon. Habta wieda Pause, wa? Kommta wieda roochn, wa? Omi war immer nett mit uns Schülern…”

“Aha, ist ja sehr interessant! Spannende Geschichte. Kelkheim … KELK-HEIM, dieses Furzkaff, diese Provinzler da. Da kann man ja nichts Spannenderes erwarten!”

“Jetzt bist du ja in Berlin, Richard, was für ein Glück, da sehn wir uns ja jetzt öfter, Richard, wa?”

“Jaaaa, iss ja gut! Überlegt euch lieber mal, was wir heute Abend machen wollen.”

“Quasimodo!” schlägt Schlaff vor. “Wir könnten ins Quasimodo gehen.”

“Nee, also ins Quasimodo geh ich heute nicht mehr. Das ist doch ein scheißbürgerlicher Spießerladen. Touristenkneipe. Wenn ihr da hingehen wollt, bitte, dann geht da von mir aus hin, passt ja auch irgendwie zu euch Spießern. Aber ich komm da nicht mit, mir ist das zu blöd. Ich geh woanders hin?”

“Und, wo gehst du hin, Rikki?”

“Ich will in eine richtige Kneipe. Ne linke Kneipe mit dem richtigen Bewusstsein. Was Politisches…”

“Und wie soll diese Kneipe aussehen? Mit dem richtigen Bewusstein. Kneipe mit Bewusstsein? Wo soll die sein? Wir fanden das Quasimodo ganz gut…”

“Das ist doch was für Kleinbürger. Macht, was ihr wollt, ich such mir ne ideologisch einwandfreie Kneipe.”

Petty lachte laut. “Haha, Rikki, eine ideologisch einwandfreie Kneipe! Hast du das gehört, Schlaff? In eine ideologisch einwandfreie Kneipe will Rikki, ideologisch einwandfrei … das würde mich ja dann auch mal interessieren. Was eine ideologisch einwandfreie Kneipe ist. Da kommen wir mit, das will ich sehen. Komm Schlaff, kommt Verdammte dieser Erde, Rikki führt uns an, ihm nach. Rikki, unser großer Steuermann. Avanti Populo, Rikki, zeig uns den Weg zur ideologisch einwandfreien Kneipe! Führ uns an, Genosse, auf dem langen Marsch!”

“Redet doch nicht son Unsinn”, sagte Rikki, “ich weiß was, ich weiß wirklich was. Ich weiß, wo wir hingehen.”

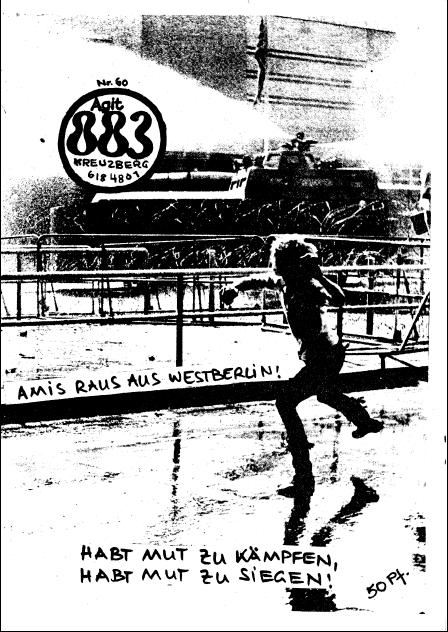

Er kramte in einer Kiste, in einem Stapel alter Zeitschriften. “Agit 883” hieß die Zeitung die er hervorzog. Komischer Name. So eine typische Alternativzeitung mit wilder Aufmachung, Schreibmaschinen-Layout.

“Schaut mal, hier sind ein paar Annoncen. Er blätterte und suchte.

“Black Korner … das klingt doch schon mal ganz gut … Nassauische Straße? Wo issn die Nassauische Straße?”

“Zeig mal her, Rikki. Korner mit K? Haben die sich nach Alexis Korner benannt? Den Vater des englischen Blues?”

“Das denkst auch wieder nur du, in deiner halb verblödeten Kiffer-Birne … dass alle sich nach irgendwelchen Bands und Musikern benennen müssten. Blues, ha Blues, was fürn langweiliger Scheiß. Wenn du mich fragst, ich stehe nur auf Tyrannosaurus Rex. Das ist ne Band. Das ist die Musik der Zukunft. Aber du und Schlaff, ihr mit eurem öden Blues, mit eurem Ten Years-After-Langweiler-Zeugs…”

“Ja, genau, Rikki … Klickelwutt Glien … die fandst du doch auch immer gut?”

“Ja, okay, Klickelwutt Gliehn, aber auch nur wegen des chinesischen Titels. Klicklwutt Gliehn. Nur das Wortspiel fand ich gut, nicht die Musik. Und ‘Zehn Jahre Arsch’ finde ich auch immer noch ganz lustig … für Ten Years After. Aber musikalisch ist für mich nur noch Tyrannosaurus Rex relevant.”

“Ne, Rikki, wirklich nicht. Ich will nur noch ideologisch einwandfreie Bands hören. Aber was ist jetzt mit der ideologisch einwandfreien Kneipe?”

“Na ja, Black Korner ist wohl doch nicht so. Schau mal hier, was hier steht: ‘Psychothek’ steht hier. Was solln das sein? Das klingt doch wieder nach so nem Kifferscheiß. Eher was für euch. Unpolitischer Kifferscheiß.”

“Schau mal, hier ist noch was. Was ist das denn? ‘Tina Putt – Brutstätte für Farbeierablage von Blauhelmen. Zur Wanne’. Heißt das jetzt Tina Putt? Oder Zur Wanne? Holsteinische Straße? Wo issn die?”

“Keine Ahnung, aber klingt doch schon besser als dieser Psycho-Scheiß. Psychedelic-Scheiß. Das wäre eher was für den Nowak: noch drei Trips bis Wochenende! Wisst ihr noch: der Nowak … Immer LSD. Aber hier ist noch was. Schaut mal: Das wäre doch was? ‘Drehscheibe. Undogmatische Kneipe für linke Leute’. Das ist’s doch genau das, was wir suchen. Und hört mal: 20 in- und ausländische Tageszeitungen, 40 Zeitschriften, 7 verschiedenen Biere, 7 Wodka-Sorten, 4 Fernsehprogramme. Das ist doch wirklich was, da gehen wir hin. Pfalzburger Straße 20. Gib mal den Stadtplan.”

Sie suchten die Pfalzburger Straße.

“Schau mal hier. Die is ziemlich lang. Wo isn die Nummer?”

“Die 12 ist hier. Aber da auf der anderen Seite ist schon die 71. Wie kann das denn sein? Ist der Plan falsch?”

“Weißt du das nicht? Hier in Berlin ist doch alles anders. Hier haben sie ein völlig bescheuertes System, die Straßen zu nummerieren. Da gibt’s nicht die geraden Nummern auf der einen Straßenseite und die ungeraden auf der anderen. Nee, da zählen sie auf der einen Seite die ganze Länge lang rauf, und dann am Ende auf der anderen Seite weiter, also wieder zurück.

“Wie jetzt? Weiter? Oder zurück?”

“Na ja auf der einen Seite rauf und die andere Seite wieder runter.”

“Versteh ich nicht.”

“Mann, Petty, du kapierst auch wieder überhaupt nichts. Das kommt von eurer bescheuerten Kifferei. Also ich erklär’s dir nochmal.” Er deutete auf den Stadtplan. Pfalzburger Straße. “Schau, hier fängt sie an zu zählen, an der Lietzenburger Straße, da fängt sie an. Also hier auf der linken Seite ist die Nummer 1. Das heißt: eigentlih ist es ja die rechte Straßenseite. Dann zählt sie 1,2,3,4,5,6 und so weiter. Hier ist die 17, da die 26, da die 28, siehst du? Und hier am Ende, wie heißt die Straße da? Fechnerstraße, ja, da geht’s dann auf der anderen Seite weiter. Schau, hier ist die 44, da die 55, 79 und wieder bis rauf zur Lietzenburger Straße. Da liegt dann das Haus mit der höchsten Nummer dem mit der 1 gegenüber.”

“Seltsames System! Warum machen die das?”

“Sag ich dir doch: weil sie bescheuert sind. Da kann man sich dumm und dämlich suchen nach einer Hausnummer.”

“Und wo ist jetzt die Pfalzburger 20?”

“Hier ist die 17 und da ist die 26. Müsste also ungefähr dazwischen sein. Hier vielleicht. Da fahren wir am besten genauso wie gestern, steigen aber schon am U-Bahnhof Spichernstraße aus. Von da können wir dann zu Fuß rüber laufen.”

“Aaah … nicht so viel laufen!”

“Hör auf, Schlaff, du wirst doch wohl mal ein paar hundert Meter laufen können! Wenn die Revolution kommt, wirst du schon auch mal rennen müssen. Kannst ja jetzt schon mal ein bisschen trainieren!”

Spichernstraße steigen sie aus.

“Komische Gegend. Schau mal da oben, auf diesem hässlichen Betonneubau. Was ist das denn? Soll das der Kopf von Jimi Hendrix sein?”

Sie schauen hoch auf den langgestreckten Neubau, da ist der Kopf eines Langhaarigen, schwarz wie ein Scherenschnitt auf transparentem roten Hintergrund, von hinten beleuchtet. Das hat etwas Ikonenhaftes, wie das berühmte Bild von Che Guevara mit Bart und Baskenmütze. Das Rikki in seiner neuen Wohnung, dieser Rumpelbude, über dem Sofa hängen hat.

“Ist das Hendrix?”

“Nee, Frank Zappa, oder?”

“Quatsch, das ist nicht Zappa! Zappa sieht anders aus. Zappa hat doch auch den Bart!”

“Hat der da oben doch auch!

“Nee, hat er nicht. Schau doch mal hin.”

“Aber Hendrix? Ein bisschen sieht er schon aus wie Hendrix. Hmm … vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch gar niemand. Jedenfalls niemand Spezielles. Einfach nur ein Langhaariger. Ein Freak.”

“Weißt du, Zappa oder Hendrix, mir ist das völlig egal. Das nimmt sich doch sowieso nichts. Ist doch alles das Selbe. Alter Mist von gestern. Tyrannosaurus Rex, das ist was. Das ist die Musik der Zukunft. Ihr werdet sehen. Ich sag’s euch. In ein paar Jahren werdet ihr an mich denken.”

“Mann Rikki, ich weiß gar nicht, ob es so gut ist … wenn wir uns jetzt öfter sehen.”

“Das ist ne Werbung für diesen Laden da oben. Ist der da oben drin? In diesem hässlichen Haus? Schau mal, diese riesigen bunten Buchstaben da am Haus: B-I-G-A-P-P-L-E. Big Apple? Ist das ne Disco?”

“Big Apple gibt’s in München auch. Auf der Leopoldstraße. Gleich neben dem PN. Das PN war immer beliebter, weil da meistens die besseren Bands gespielt haben. Kinks, Pretty Things, Boots, Renegades. Hendrix hat da auch mal gespielt. Ganz am Anfang seiner Karriere, als ihn noch keiner kannte. Oder hat der im Big Apple gespielt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Jedenfalls hab ich zuletzt im Big Apple Golden Earring und Man gesehen. Ist noch gar nicht so lange her…”

“Mann, Petty, das interessiert doch keine Sau, deine öden Kifferbands.”

“Ja, ich weiß, Rikki, Tyrannosaurus Rex … aber die gibt’s ja eigentlich schon gar nicht mehr … heißen die nicht inzwischen T.Rex? Und wo geht’s jetzt hier eigentlich zur ideologisch einwandfreien Kneipe?”

Sie liefen ein Stück, suchten ein bisschen, und gerade als Schlaff zu maulen anfing: “Wo issn das jetzt … ist das noch weit?” … fanden sie die Drehscheibe.

Sie setzten sich rechts hinter der Tür an einen runden Tisch. Und bestellten Bier. Schlaff rauchte eine Gauloise, Rikki und Petty rauchten Reval. Ein paar Freaks liefen herum, rauchten Selbstgedrehte, ein paar langhaarige Gestalten. Und ein paar ältere Typen, die nach schwerer politischer Diskussion aussahen. Links neben der Tür stand ein großes Regal, mit unzähligen Zeitungen und Zeitschriften. Rikki wühlte da ein bisschen herum, schaute, blätterte.

“Ah, die Agit 883 gibt’s hier auch. Und was ist denn das hier für ein Blättchen?” “Berliner Extra-Dienst”, ein einfach hergestelltes Heftchen im winzigen DIN A 5 Format.

“Das ist doch interessant”, fand Rikki, “Obwohl die Aufmachung ja auch nicht gerade der Hit ist, ein bisschen mickrig, oder? Das könnte man doch besser machen. Und haben sie dieses Logo hier absichtlich ein bisschen an die Bild-Zeitung angelehnt? Ja, das ist gut, das ist ironisch gemeint. Das ist ganz gut!”

Schlaff und Petty fanden die ganze Kneipe ein bisschen muffig, eher öde. Langweilig.

“Und? Bist du jetzt zufrieden, Rikki? Ist die Kneipe ideologisch einwandfrei genug? Diese undogmatische Kneipe für linke Leute? Ist doch irgendwie langweilig, oder?

“Jetzt spielt euch mal nicht so auf. Immerhin haben sie Zeitungen hier. Viele Zeitungen Und vor allem linke Zeitungen. Das ist doch was.”

“Wie weit ist es denn von hier zum Quasimodo?” wollte Schlaff wissen, “das kann doch nicht so weit sein?”

“Ja, da können wir zu Fuß gehen. Wir haben ja einen Plan dabei!”

Schlaff maulte: “Zu Fuß? Wie weit denn?”

Rikki war einverstanden. Kein leichter Weg für beide.

“Ideologisch einwandfreie Kneipe, hahahah, Rikki. Das war also die ideologisch einwandfreie Kneipe. Sehr schön. Wunderbar. Ideologisch einwandfrei … aber total langweilig. Keine Musik, keine Zeichentrickfilme und keine Frauen. Was ist Rikki, fandst du die ideologisch einwandfreien Frauen hier besser als gestern im Quasimodo?”

“Immerhin gab es Zeitungen!”

“Ja, ja, Richard, vielleicht sehn wir uns ja jetzt öfter. In einer ideologisch einwandfreien Kneipe! Da könn wa denn so manche Molle zischen miteinanda, wa?”

“Ach Petty, hör doch auf!”

Agit 883 56 51, später zum geläufigeren Agit 883 verkürzt, war eine anarchistisch-libertäre Zeitschrift aus der Linken Szene West-Berlins, die mit wechselnden Untertiteln und in wechselnder Zusammensetzung der Redaktion von Februar 1969 bis Februar 1972 erschien. Sie gilt in Bezug auf die gewählten Themen, ihre Sprache und die Aufmachung (Illustrationen mit Fotomontagen und Comics, libertäre Agitation) als typisches Blatt der späten Studentenbewegung. Die Zahl im Titel der Zeitschrift war die Telefonnummer der Redaktion bzw. der Wohngemeinschaft und des Mitherausgebers Dirk Schneider in der Uhlandstraße 52 in Berlin-Wilmersdorf. (Quelle: WiKi)

Die Titelbilder stammen von dieser Website mit Scans aller Ausgaben:

Berlinische Leben – „Im Quartier von Quasimodo“ / von H.P. Daniels / Reblog

West-Berlin 1972.

Sie wollten mal nach den Kneipen schauen. Die Lage erkunden. Abgefahrene Studentenkneipen gibt’s doch hier wie Sand am Meer. Sie wollten mal schauen.

“Am besten wir fahren ins Zentrum”, sagte Rikki. “Bahnhof Zoo, die Gegend, Gedächtniskirche, Kudamm, da finden wir bestimmt jede Menge guter Kneipen.”

Rikki hatte einen Plan. Mit dem Bus ein paar Stationen bis Hermannplatz.

Schlaff sagte: “Herrmannsplatz”.

“Mann, Schlaff, Mann, wie oft soll ich’s dir noch sagen: der heißt nicht Hermannsplatz. Der heißt Hermannplatz. Merk dir das doch endlich mal!”

Sie fuhren ein Stück. Auf dem Oberdeck vom Doppeldeckerbus durfte man rauchen.

“Ist doch toll hier, was? In Berlin darf man sogar im Bus rauchen! Allerdings nur oben. Aber immerhin.”

“Hermannsplatz! Wir müssen raus”, sagte Schlaff und stand auf, “kommt, wir müssen raus!”

Rikki rollte mit den Augen. Herrmannsplatz … der merkt sich das nie! Sie stiegen aus. Und runter in die U-Bahn.

Sie schauten auf den Plan. “Berliner Straße müssen wir umsteigen!” Sie stiegen um. Richtung Zoo. Sie stiegen aus. Sie gingen rauf. Wo waren sie hier? Sie sahen sich um. Alle Richtungen.

Rikki gab den Berlin-Experten: Schaut mal hier, schaut mal da, Petty kam sich vor wie ein bescheuerter Tourist.

“Also wohin jetzt?”

“Weiß ich doch nicht!”

“Du bist doch der Berlin-Experte!”

“Wieso ich?”

“Weil du hier wohnst!”

“Na ja, so lang ja nun auch wieder nicht.”

“Immerhin wohnst du hier. Und wir nicht.”

“Na, so richtig wohne ich doch auch erst seit vorgestern hier. Seit meine Klamotten hier sind. Das Vorher zählt doch nicht.

“Aber dann spiel dich auch nicht immer auf als den großen Berlin-Experten! Also wohin jetzt?”

“Weiß ich doch nicht!”

“Ich dachte, du kennst hier alles? Alle tollen Kneipen. Was hast du denn hier die ganze Zeit gemacht?”

“Was heißt die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Was hab ich gemacht? Wohnung gesucht. War schwierig genug…”

“Tssi, Tssi, Tssi. Jetzt streitet euch doch nicht schon wieder…”

Schlaffs gutmütige hohe Kinderstimme.

“Und was ist das da drüben eigentlich? Worauf warten die denn?” Schlaff deutete auf eine riesige Menschenschlange unter der Eisenbahnbrücke. Vorwiegend junge Typen, Freaks, lange Haare, Hippies, Anarchos. Aber auch andere, eher Normale. “Was machen die da?”

“Schlaff, die suchen ne Wohnung!”

Rikki war wieder in seinem Berlin-Experten-Element:

“Die warten auf die Zeitung. Die Morgenpost!”

“Warum das denn? Zeitung? Abends um diese Zeit?”

“Ach, du kapierst mal wieder gar nichts. Die stehen da alle, weil um zehn der Typ mit der Morgenpost kommt. Der ist der Erste, der schon die Zeitung vom nächsten Tag verkauft. Wo die ganzen Wohnungsanzeigen drin sind.”

“Und warum können die nicht bis zum nächsten Tag warten? Um die Zeit bekommen die doch sowieso keine Wohnung mehr, oder?”

“Mann, Schlaff, du begreifst es nicht. Also pass auf, ich erklär’s dir: Um zehn kommt hier die Morgenpost mit den Wohnungsanzeigen. Und weil alle möglichst schnell an die Annoncen rankommen wollen, stehen sie hier und warten. Schon lang bevor der Zeitungsmann da ist. Und dann geht das so: Man kommt am besten immer zu zweit. Einer stellt sich an für die Zeitung. Der andere besetzt eine Telefonzelle. Siehst du die Telefonzellen da an der Ecke? Alle besetzt. Die warten auch. Sobald die Zeitung da ist, rennen sie zur Zelle und schauen die Anzeigen durch. Die sind sortiert nach Wohnungsgrößen. Also, wenn du ne Zweizimmer-Wohnung suchst, schaust du da. Die meisten suchen Einzimmerwohnungen, weil die am billigsten sind. Oder sie suchen besonders große Wohnungen, für ne Wohngemeinschaft…

“Wie du jetzt demnächst für uns, Rikki…”

“Ach lass mich in Ruhe mit dieser Wohngemeinschaftswohnung. War schwierig genug, die Einzimmerbude in Neukölln zu kriegen…

“Und dann?”

“Dann, wenn sie ne interessante Anzeige gefunden haben, rufen sie da an … sofort.”

“So spät am Abend noch?”

“Ja, Mann, das musst du, sonst hast du keine Chance!”

“Ach, dieses Berlin ist schon komisch … Und ein bisschen anstrengend, oder?”

“Was heißt hier komisch, Schlaff, was heißt anstrengend? Berlin ist einfach so, das ist hier so. Das ist eben ne richtige Großstadt. Nicht son Pisskaff wie Frankfurt. Oder das noch pisskäffigere Bad Soden. Oder Hofheim. Oder Kelkheim. Oder Eppstein. Oder Niedernhausen. Mann bin ich froh, dass ich endlich weg bin aus diesen Pisskäffern. Diesen elenden Provinznestern!”

“Und wohin gehen wir jetzt?”

“Weiß ich doch nicht. Wir können ja jemanden fragen.”

“Was willste denn fragen?”

“Na ja, wo hier ne gute Kneipe ist. Wir fragen jetzt einfach irgendjemanden. Irgendeinen Freak, der hier vorbeikommt. Da ist doch schon einer. Der sieht doch okay aus, der weiß bestimmt Bescheid. Da issn Freak.”

Rikki fragte nach einer guten Kneipe. Hier in der Nähe.

“Hier in der Nähe? Hmm.” Der Freak dachte nach. “Kommt drauf an, was ihr sucht. Was sucht ihr denn?”

“Na ja, ne gute Kneipe halt. Ne Studentenkneipe. Wo wir n Bier trinken können. Nicht so was Bürgerliches. Auf keinen Fall was Bürgerliches. Eher was Flippiges. Freakiges…”

“Hmm”, der Freak dachte weiter nach: “Hier in der Gegend?”

“Ja, möglichst nicht so weit.”

“Hmm.”

Plötzlich erhellte sich das Gesicht des Freaks: “Ach ja, gleich hier um die Ecke wäre was. Gleich da an der Kantstraße rechts. Und dann am Theater des Westens vorbei. Wo das Delphi-Kino drin ist. Da geht außen eine kleine Treppe runter. Quasimodo heißt der Laden. Der ist ganz okay. Da könnt ihr hin.”

“Danke. Hab ich’s doch gewusst. Dass der Freak Bescheid weiß. Da gehen wir jetzt hin!”

Sie gingen die Treppe runter: Quasimodo. Ein Kellerlokal. Ganz witzig. Und ziemlich voll. Über einigen Tischen hingen freischwingend kleine Leinwände, auf denen Zeichtrickfilme flickerten:

“Kuck mal, Tom und Jerry!”

Sie bestellten Bier. Rikki und Petty rauchten Reval. Schlaff rauchte Gauloises. Sie lachten über Tom und Jerry. Und Donald Duck. Tranken. Rauchten. Unterhielten sich über das große Abenteuer Berlin. Ja, Berlin, Berlin, Berlin! Eine tolle Stadt. Und dass sich Schlaff jetzt auch vorstellen könnte, nach Berlin zu ziehen.

“Ja, Schlaff, zieh doch auch nach Berlin. Dann wären wir schon zu sechst. Du, Rikki, Lausi, Gisela, Birgit und ich. Dann muss Rikki halt ne Sechs- oder Siebenzimmerwohnung suchen…”

“…und sich abends anstellen unter der Bahnüberführung für die Zeitung mit den Anzeigen…”

Schlaff und Petty lachten. Rikki rollte mit den Augen.

“Hört bloß auf! Und außerdem sind mir das viel zu wenig Frauen für ne Wehgeh! Was gibt’s eigentlich hier für Frauen?” Er sah sich um: “Na ja!”

“Hahaha, Rikki der große Frauenexperte. Rikki und die Frauen, hahaha, die Frauen hier haben alle auf dich gewartet, klar Rikki…”

“Ach hör doch auf. Ich erinnere nur an dein letztes großes Desaster, Petty, hahaha, die Geschichte mit der Kauppert … Conny Kauppert … von der hast du dich doch bis heute nicht erholt. Wie lang ist das jetzt her? Das ganz große Desaster, dein persönliches Waterloo … mit der Kauppert … jajaja, das große Heulen und Zähneklappern. Da schau ich mich doch lieber hier mal um. Was es hier so gibt. Aber irgendwie ist mir dieser Laden zu bürgerlich, zu normal, zu spießig, zu sehr Touristen-Schuppen. Die Frauen sind auch nicht doll. Da muss es doch noch was anderes geben in dieser Stadt…”

“Aber nicht mehr heute, Rikki. Das machen wir dann morgen. Morgen können wir uns ja noch was anderes anschauen. Obwohl: ich find’s hier ganz lustig. Ist doch gut hier.”

Das fand Schlaff auch.

Sie bestellten noch ein Bier.

“Außerdem, wenn du hier schon so rumreitest auf der Geschichte mit Conny … dann möchte ich dich doch nur mal kurz an deine Sache mit der Schubert erinnern. Was war das denn? War das kein Waterloo, Rikki, mit der Schubert? Na, wie war das noch mal … mit der Schubert? Erzähl mal…”

Rikki heulte auf:

“Die Schubert. Mein Gott, die Schubert! Erinnere mich jetzt bloß nicht an die Schubert! Außerdem ist sie da, in ihrem verdammten Provinzkaff … und ich bin jetzt hier in Berlin!”

—

Wie schon „Hauptsache Berlin“ stammt „Im Quartier von Quasimodo“ aus dem bislang unveröffentlichten Roman „Nowhere Man“ von H.P. Daniels. Der inzwischen berühmte Live-Club im Keller des Delphi-Gebäudes hieß bis zum Jahre 1975 „Quartier von Quasimodo“. Dann kam der gebürtige Genueser Giorgio Carioti, verkürzte den Namen zu „Quasimodo“ und legte das Gewicht auf Live-Konzerte, nachdem das Lokal vorher eher als Studentenkneipe betrieben wurde. Das historische Foto stammt von der Website des Clubs:

http://www.quasimodo.de

Redaktion: Marcus Kluge

Lost and Found-Marathon 2: „Schöneberg Revisited“ / Eine Spurensuche

In Teil 2 unseres Fotomarathons erinnern wir uns an die frühen 80er Jahre in Schöneberg und schauen nach, wie sich der Szene-Bezirk seitdem verändert hat. (Solange ich noch nicht wieder auf Fototour gehen kann, werde ich bis Ende Juli alle Lost and Found-Geschichten in einem Sommermarathon rebloggen. In Planung sind: Mehr Schöneberg, Kreuzberg, Mitte/Lustgarten/Schloss und Pankow.)

Der Zensor-Plattenladen neben der Blue Moon-Boutique 1983 und 2016. Unten: Heute befindet sich ein Architekturbüro in den Räumen in der Belziger Straße.

Café Mitropa

Metropol

Vinylkultstätte

Das ehemalige Café Central (Foto oben: Knut Sehrgut) und Café Swing ist heute eine Apotheke und sieht ziemlich trist aus.

22.9. 1981: “In der Nähe vom Café Berio hatte Getränke Hoffmann eine Filiale, die Schaufensterscheibe war bis auf wenige kleine Splitter, die noch im Rahmen steckten, am Boden verteilt und ein ständiger Strom von plündernden Menschen passierte das nun offene Schaufenster. Ich blieb fasziniert stehen und beobachtete das Geschehen. Obwohl ich nicht vorhatte zu klauen, betrat ich den Laden, nur um zu wissen, wie sich das anfühlte.” http://wp.me/p3UMZB-1ii

Café Berio

Slumberland

Winterfeldtmarkt

Rani

1983 kamen wir auf die Idee, jeden Dienstag im Mitropa Karten zu spielen. Das Spiel hieß Binokel und wir wurden ziemlich schief angeguckt. Gesellschaftsspiele waren sowas von uncool und dann auch noch Karten! Dazu tranken wir Weizenbier, was auch verpönt war. Heute ist “kiffen” untersagt.

Unten: Mitropa-Anzeige aus Assasin, 1983.

Deko Behrendt

Bowie-Haus

Stadtbad

Als in der Nacht zum 5. April 1986 im La Belle in der Hauptstraße 78 eine Bombe explodierte und drei Menschen tötete, schlief ich 500 Meter weiter in meiner Ein-Zimmer-Wohnung in der Rheinstraße 14. Obwohl man als Berliner immer einer theoretischen Gefahr ausgesetzt war, ist der Terror selten so nahe gekommen. Die Visitenkarte drückte mir, Wochen vorher, eine hübsche junge Dame vor dem Forum Steglitz in die Hand.

Von unserem alten Domizil (oben) mit dem idyllischen Hof hinter der Leiserfiliale, Rheinstraße 14, ist nichts mehr zu finden. Nur ein seelenloser Neubau steht an seiner Stelle.

Von 1977 bis 1986 wohnte oder arbeitete ich dort. Anfang der 80er zog Herbert ein und das Gebäude wurde Redaktionssitz des Assasin. Am 10. Juli 1986 feierten wir noch meine Hochzeit auf dem Hof, wenig später wurde alles abgerissen.

So begann es: – Der Laden, in dem ich jobbte war neben einer Leiser-Schuh-Filiale und das ganze Haus gehörte Leiser. Irgendwann als ich Müll rausbrachte, fiel mir auf, dass es einen Seitenflügel gab, in dem drei Einzimmer-Wohnungen untergebracht waren. Der Seitenflügel machte einen irgendwie prekären Eindruck, man hatte ihn nachträglich an die Brandmauer geklatscht, um etwas billigen Wohnraum zu schaffen, wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts. Ich guckte mir auch den Hof genauer an, um den herum Leiser seine Lagerräume hatte. Der Hof, den offensichtlich niemand nutzte, war etwas 6 mal 30 Meter groß, den Abschluss bildete eine Terrasse, die von einem Mäuerchen zum Nebengrundstück begrenzt wurde. Eine Kastanie spendete Schatten gab dem Hof einen grünen Tupfer. Im Sommer könnte man hier bestimmt schöne Wochenenden verbringen.

Mir war klar, das die Wohnungen keinerlei Komfort boten, vielleicht war es sogar das Prekäre, das mir zusagte, mir förmlich zuflüsterte, hier wäre ein absolut passender Ort zum Leben für mich. Innerhalb von 48 Stunden mietete ich eine der Wohnungen, meine Chefin legte ein gutes Wort für mich ein, und ich zog mit meinen wenigen Sachen von der Knesebeckstraße in die Rheinstraße um. Am Anfang zahlte ich für 28qm weniger als 40 D-Mark Miete. Es war geradezu eine Einladung mich kreativ auszutoben, ohne auf die Lukrativität meiner Projekte zu achten. –

Der Maler Stefan Hoenerloh beim Klettern.

Der Maler Stefan Hoenerloh beim Klettern.

Das Shizzo heute und damals. Das Foto unten stammt von dieser schönen Website: http://shizzo-berlin1980.de/

Kaisereiche.

Sparkassen-Kunst

MusicHall

“Die Goldenen Vampire” in der Hall.

Bewegungsmelder Kluge.

—

Schnelle Schuhe – „Landei, aufgeschlagen.“ / von Cordula Lippke – Punk in Berlin Teil 1

Heute beginne ich mit dem Reblog von “Schnelle Schuhe”, einer kleinen Reihe über Punk in der Mauerstadt. Neben den Texten von Cordula und mir werden drei weitere, neue Posts erscheinen. Zwei Artikel schildern die West-Berliner Punkszene aus der Sicht einer Spandauer Punkclique. Aufgeschrieben hat dieses Zeitdokument Olaf Kühl. Entnommen sind die Geschichten seinem, leider vergriffenen, Buch “laut und betrunken”. Außerdem erinnert sich der Musiker Sea Wanton, wie er 1983 mit seiner Band über die Transitstrecke nach West-Berlin kommt, um beim Atonal-Festival aufzutreten. Aber nun hat meine gute Freundin Cordula das Wort und erinnert sich an das Punk House, jene legendäre erste Punk-Location im West-Berlin der späten 70er Jahre. (M.K. Ob wirklich Bands wie “The Talking Heads” im Punk House gespielt haben, ist nicht zu belegen. Andere Zeitzeugen bestreiten es jedenfalls. Möglicherweise hat hier die Phantasie der Autorin einen Streich gespielt. )

(Für meinen Sohn, der gerade 19 ist und seine Jugend an der XBox verschwendet.)

1977 kam ich nach Berlin um Kunst zu studieren, eigentlich: Visuelle Kommunikation, der eben erst eingerichtete FB 4 der Hochschule der Künste (die seit 2002 Universität der Künste heißt). Meine Eltern hatten es für mich vorbereitet. Ich war schon zur Aufnahmeprüfung nach Berlin gereist, aus Bad Gandersheim, wo ich gerade mein Abitur bestanden und bei der Zeugnisausgabefeier meinen ersten Vollrausch erlebt hatte.

Berlin war mein Sehnsuchtsort aus vielen Gründen. Auch dieses Lied, das ich aus einem alten deutschen Spielfilm kannte, schwingt da mit:

“Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin … Da

gehörst du hin”* [„Der eiserne Gustav“ 1958].

Kurz zuvor war ich noch Bowie Fan gewesen. Bowie hatte mir zuerst meine Schwester im gemeinsamen Kinderzimmer vorgespielt: “There’s a starman waiting in the sky …” Das hatten wir 1972 im Chor gesungen.

1971 besuchten wir als Familie Berlin. Wir waren mit dem Flugzeug in Tempelhof gelandet, im Zoo und in Ost-Berlin gewesen und konnten einem Selbstmörder beim Nichtspringen vom Europa-Center zuschauen.

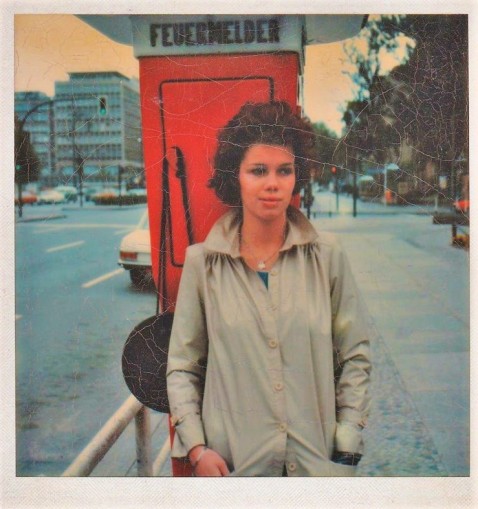

Ich hatte die Nase voll von den irritierten Blicken der Kleinstädter und Kurgäste, wenn meine roten oder blauschwarzen Haare, meine schrille selbstgeschneiderte Kleidung (eine Hommage an meine Oma Alwine, die immer alles selbst genäht hatte), ihr Weltbild störten. Im Frühjahr hatte ich die Aufnahmeprüfung an der HdK bestanden und war zum Studienbeginn mit Sack und Pack nach Berlin gezogen.

September 1977. In der Hochschule der Künste, im Konzertsaal, spielte Iggy Pop – das war mir wichtig! Er war ein Freund von David Bowie (wie wenig ich davon wusste, dass die Beiden kurz zuvor in Berlin gelebt hatten, wurde mir erst in diesem Jahr, 2014, in der grossen Bowie-Ausstellung bewusst). Ich bin allein zum Konzert gegangen, kannte ja noch Keinen in der großen Stadt, die ja noch eine halbe Stadt war und doch die größte Westdeutschlands, strictly West-Berlin.

Meine erste eigene Wohnung war eine recht teure möblierte Ein-Zimmer-Butze mit Aussenklo und ohne Bad in Neukölln (U-Bahnhof Grenzallee). Das war damals verbreitet in West-Berlin. Ich hatte mich bald daran gewöhnt ins Stadtbad zu gehen, um in einer der Kabinen ein Wannenbad zu nehmen. War auch gar nicht teuer.

Ja, ich war froh, von meiner Familie weg zu sein. “Das Dasein ist okay, aber Wegsein ist okayer!”, singt Funny van Dannen heute in mein Ohr. Die Familie hatte sich bald nach meinem Weggang aufgelöst (hinterrücks).

Bei mir in Berlin war Ausgehen angesagt, das war ja in Bad Gandersheim so gut wie unmöglich gewesen. Ich liess mich hierhin und dorthin treiben, was die Stadtmagazine eben so ankündigten (die taz war noch nicht gegründet, das zitty gerade erst) – ein Landei von 19 Jahren, auf der Suche nach dem Glück – und lernte viele seltsame Menschen kennen. Heute staune ich, dass mir trotz meiner grenzenlosen Naivität und Unerfahrenheit nicht mehr passiert ist als dieser Typ, den ich eigentlich meinen ersten Freund nennen müsste, wenn es nicht so peinlich wäre. Er hieß Harald und war heroin-abhängig, was mich als Fan von “The Velvet Underground” wahrscheinlich eher neugierig als vorsichtig machte, hatte ich doch bisher nur in Songtexten von dieser Droge gehört. Und das war Kunst, oder? Meine Drogen waren (und sind) Kaffee und Zigaretten. Selbst vom Alkohol wurde mir eher noch übel. Dieser Typ also hatte wunderbare lange blonde Locken und einen niedlichen süddeutschen Akzent. Die Hippiediskotheken, in die er mich ausführte, waren nicht ganz mein Geschmack. Ich hatte schon im Radio Punkmusik gehört (Niedersachsen war Einzugsgebiet vom BFBS, British Forces Broadcasting Service, wo auch John Peel sendete).

Eine neue Bekanntschaft empfand mein geringschätziges Naserümpfen über die üblichen Kneipen als Herausforderung und zeigte mir den neuesten Schuppen am Lehniner Platz: das Punk House. Von diesem Tag an war ich dort Stammgast, fuhr jeden Abend (das Nachtleben begann damals noch vor Mitternacht) mit dem 29er Bus vom Hermannplatz den Kudamm rauf. Ich hatte meine neue Heimat und viele Freunde gefunden, die zusammen mit mir das Punk-Sein in Deutschland gerade erst entwickelten. So kam es mir vor. Das war mein Ding. “Don’t know what I want but I know how to get it”. Jeder konnte so sein wie er wollte. Keine Vorschriften, keine Vorurteile. Nur Hippie durfte man nicht sein. Klar, dass ich mich von Harald trennen musste. Zum Abschied klaute er mir die paar Wertgegenstände, die mein möbliertes Zimmer hergab. Schmerzlich vermisste ich nur die Spiegelreflexkamera. Ich hatte meine erste Großstadtlektion gelernt, seitdem war ich Heroin-Usern gegenüber misstrauisch. Eine neue Kamera sollte ich erst drei Jahre später wieder bekommen, als mein irischer Freund mir eine aus einem Fotogeschäft klaute.

Aber das alles war jetzt nicht wichtig. Genauso wenig wie mein Studium. Das Nachtleben hatte mich voll im Griff und es war absolut erfüllend. “The Talking Heads” und viele andere Bands spielten live im Punk House, wo die Bühne nur ein abgeteiltes Stück Tanzfläche war, Auge in Auge mit den Fans, manche Musiker blieben hinterher noch ein Weilchen da. Wildes Pogo tanzen, sich vor Begeisterung gegenseitig mit Bier überschütten und ab und zu am Flipper austoben, solche Sachen waren jetzt wichtig. Ich lernte dort Nina Hagen kennen und schüttelte Rio Reiser die Hand.

Wie lange gab es das Punk House? Ich weiss es nicht. [Wolfgang Müller in „Subkultur Westberlin 1979-1989“ erzählt davon: „Im Sommer 1977 eröffnet das Funkhouse am Kurfürstendamm. Westberlin – Funky Town? Ein kapitaler Flop. Das Lokal läuft schlecht. Der Inhaber erkennt die Zeichen der Zeit. Eine kleine Buchstabenauswechslung hat große Folgen: Aus dem Funkhouse wird das Punkhouse. Und dieses Punkhouse entwickelt sich nun zum ersten Treffpunkt einer gerade erst im Entstehen begriffenen Westberliner Punkszene.“ ] Wenn ich die Vielfalt der Erlebnisse und der Konzerte dort addiere, komme ich auf gefühlte zehn Jahre. Es war aber wohl nur etwas mehr als ein Jahr.

Das Silvester zum Jahr 1978 erlebte ich schon mit meiner ersten Band, “DinA4”, die Mädchenband ohne Auftritte, aber mit Proberaum, den uns Blixa Bargeld in einem Keller in der Sponholzstrasse, Friedenau, besorgt hatte. Wir hatten uns im Punk House an der Theke kennengelernt und zusammengetan, Birgit, Barbara, Gudrun und ich. Wir entschieden uns für unsere Instrumente nach Gutdünken und Laune, denn Können war kein Kriterium. Silvester feierten wir in Gudruns Schöneberger Wohnung mit vielen Freunden und einem genialen Buffet voller Speisen, die mit Lebensmittelfarbe ihren ursprünglichen Charakter verlieren sollten: grüne Buletten, blauer Vanillepudding, sowas alles. Dazu mein erster LSD-Trip, eher unspektakulär.

Für mich war und ist Silvester allein schon ein Trip und dieses Feuerwerk über dem Wartburgplatz war einfach großartig. Ein paar Hippies waren auch da (aus Flensburg und Köln oder so), sie waren Musiker und hatten uns damit Einiges voraus. Sie waren okay, obwohl wir uns als Punks gern von den Hippies abgrenzten. Sie verhalfen uns später, als “Din A Testbild”, immerhin zum ersten richtigen Auftritt: 13. August 1978, Mauergeburtstag. Süße sechzehn Jahre Mauer wurden mit einer Torte gefeiert, die die

Berliner Punkband “PVC” von der Bühne herunter verteilte. Lecker! Ich glaube, es war schon eine gewisse Dankbarkeit für diesen Schutzwall vorhanden, der uns das besondere, zulagengeförderte, wehrdienstbefreite, West-Berliner Punkleben ermöglichte.

Beim Mauerfestival 1978 lernten wir die Düsseldorfer/Solinger Szene kennen. Musiker übernachteten bei uns und diese neuen Verbindungen brachten schöne Transitreisen mit sich. Wir spielten und tanzten im Ratinger Hof und in Hamburg. Ich erinnere mich heute nicht gut an die Einzelheiten. Liebesdinge spielten eine Rolle, Drogen natürlich und das, was wir definitiv nicht Rock’n’Roll nannten.

Zu der Zeit war ich bereits länger beim Plattenladen Zensor quasi “angestellt” um die Buchhaltung zu machen. Das brachte es mit sich, dass ich in Berlin alle Konzerte, die mich irgendwie interessierten, umsonst besuchen konnte. Ich bin gerade dabei eine Liste zu erstellen und die Länge, die Menge haut mich selbst um. Da wundert es mich nicht mehr, dass ich bald mein Studium geschmisssen habe. Das Leben war doch zu schön. Ich wollte es mir nicht von obskuren Aufgaben verderben lassen, die keinen Spaß machten und deren Sinn ich nicht erkennen konnte. Inzwischen wohnte ich auch in der Wartburgstrasse (Schöneberg), Parterre. Die Küche war schwarz lackiert, das Schlafzimmer bonbonfarben und das Wohnzimmer grün und blau, wie ich es heute noch schön finde. Der Vermieter regte sich fürchterlich auf und schrieb Briefe an meine Eltern und meine Hochschule. Das amüsierte mich. Es gab ein Klo in der Wohnung! Zum Baden ins Stadtbad gehen war kein Problem. Ein Problem war der Kohleofen, der sich meinen Heizkünsten fast immer verweigerte. Als ich, zu Silvester 1978/79, vom Weihnachtsbesuch bei der Familie in Westdeutschland zurückkam, hatte ich Glatteis im Flur. Es war der legendäre Schneewinter, (in Schneewehen steckengebliebene Züge, ausgefallene Heizung, Fahrgäste, die miteinander die letzten Rotweinreserven teilten). Ich kroch mit dicken Wollpullovern unter die Bettdecke. Die Silvesterparty im Übungsraum konnte ich eh nicht mehr erreichen. Am nächsten Tag erfuhr ich, wer alles in welche Ecke gekotzt hatte.

Der Zensor war ganz in der Nähe, Belziger Str. 23. Burkhardt freute sich, dass ich mich mit seiner elenden Zettelwirtschaft und den Anforderungen des Steuerberaters beschäftigen wollte. Ich wollte einfach nur ein bisschen Geld verdienen und mochte es, zwischen den Schallplatten (hatte doch selbst schon eine ansehnliche Sammlung zu Hause in den Obstkisten) und ihren Liebhabern zu arbeiten. Die vorderen Ladenräume gehörten dem Blue Moon, einem Rockabilly-Klamottenladen.

– wird fortgesetzt –

*”Du bist verrückt

Mein Kind

Du musst nach Berlin!

Wo die Verrückten sind

Da gehörst du hin!

Du bist verrückt

Mein Kind

Du musst nach Plötzensee.

Wo die Verrückten sind

Am grünen Strand der Spree!”

Berliner Volkslied. Die Melodie ist ein Marsch aus der selten gespielten und ersten abendfüllenden Operette “Fatinitza” (1876) von Franz von Suppé. Der Marsch ist im Libretto nicht textiert, die Worte hat der Berliner Volksmund hinzugefügt.

Die Zeichnung “Obey/Subvert” von Rainer Jacob zeigt den “Zensor” und seine “Buchhalterin” Cordula, rechts in der Subvert-Ecke. Sie ist als Illustration für das Kapitel “Beim Zensor hinter dem Blauen Mond”, aus dem Roman “Helden ’81” von Marcus Kluge, entstanden.

Berlinische Räume – „Schöneberg Revisited“ / Eine Spurensuche

Café Mitropa

Metropol

Vinylkultstätte

Das ehemalige Café Central (Foto oben: Knut Sehrgut) und Café Swing ist heute eine Apotheke und sieht ziemlich trist aus.

22.9. 1981: “In der Nähe vom Café Berio hatte Getränke Hoffmann eine Filiale, die Schaufensterscheibe war bis auf wenige kleine Splitter, die noch im Rahmen steckten, am Boden verteilt und ein ständiger Strom von plündernden Menschen passierte das nun offene Schaufenster. Ich blieb fasziniert stehen und beobachtete das Geschehen. Obwohl ich nicht vorhatte zu klauen, betrat ich den Laden, nur um zu wissen, wie sich das anfühlte.” http://wp.me/p3UMZB-1ii

Café Berio

Slumberland

Winterfeldtmarkt

Rani

1983 kamen wir auf die Idee, jeden Dienstag im Mitropa Karten zu spielen. Das Spiel hieß Binokel und wir wurden ziemlich schief angeguckt. Gesellschaftsspiele waren sowas von uncool und dann auch noch Karten! Dazu tranken wir Weizenbier, was auch verpönt war. Heute ist “kiffen” untersagt.

Unten: Mitropa-Anzeige aus Assasin, 1983.

Deko Behrendt

Bowie-Haus

Stadtbad

Als in der Nacht zum 5. April 1986 im La Belle in der Hauptstraße 78 eine Bombe explodierte und drei Menschen tötete, schlief ich 500 Meter weiter in meiner Ein-Zimmer-Wohnung in der Rheinstraße 14. Obwohl man als Berliner immer einer theoretischen Gefahr ausgesetzt war, ist der Terror selten so nahe gekommen. Die Visitenkarte drückte mir, Wochen vorher, eine hübsche junge Dame vor dem Forum Steglitz in die Hand.

Von unserem alten Domizil (oben) mit dem idyllischen Hof hinter der Leiserfiliale, Rheinstraße 14, ist nichts mehr zu finden. Nur ein seelenloser Neubau steht an seiner Stelle.

Von 1977 bis 1986 wohnte oder arbeitete ich dort. Anfang der 80er zog Herbert ein und das Gebäude wurde Redaktionssitz des Assasin. Am 10. Juli 1986 feierten wir noch meine Hochzeit auf dem Hof, wenig später wurde alles abgerissen.

So begann es: – Der Laden, in dem ich jobbte war neben einer Leiser-Schuh-Filiale und das ganze Haus gehörte Leiser. Irgendwann als ich Müll rausbrachte, fiel mir auf, dass es einen Seitenflügel gab, in dem drei Einzimmer-Wohnungen untergebracht waren. Der Seitenflügel machte einen irgendwie prekären Eindruck, man hatte ihn nachträglich an die Brandmauer geklatscht, um etwas billigen Wohnraum zu schaffen, wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts. Ich guckte mir auch den Hof genauer an, um den herum Leiser seine Lagerräume hatte. Der Hof, den offensichtlich niemand nutzte, war etwas 6 mal 30 Meter groß, den Abschluss bildete eine Terrasse, die von einem Mäuerchen zum Nebengrundstück begrenzt wurde. Eine Kastanie spendete Schatten gab dem Hof einen grünen Tupfer. Im Sommer könnte man hier bestimmt schöne Wochenenden verbringen.

Mir war klar, das die Wohnungen keinerlei Komfort boten, vielleicht war es sogar das Prekäre, das mir zusagte, mir förmlich zuflüsterte, hier wäre ein absolut passender Ort zum Leben für mich. Innerhalb von 48 Stunden mietete ich eine der Wohnungen, meine Chefin legte ein gutes Wort für mich ein, und ich zog mit meinen wenigen Sachen von der Knesebeckstraße in die Rheinstraße um. Am Anfang zahlte ich für 28qm weniger als 40 D-Mark Miete. Es war geradezu eine Einladung mich kreativ auszutoben, ohne auf die Lukrativität meiner Projekte zu achten. –

Der Maler Stefan Hoenerloh beim Klettern.

Der Maler Stefan Hoenerloh beim Klettern.

Das Shizzo heute und damals. Das Foto unten stammt von dieser schönen Website: http://shizzo-berlin1980.de/

Kaisereiche.

Sparkassen-Kunst

MusicHall

“Die Goldenen Vampire” in der Hall.

Bewegungsmelder Kluge.

—

Berlinische Leben – “Grönemeyer kann nicht tanzen” / Eine Pinguin-Club-Anekdote

Herbert Grönemeyer (German musician and actor); arrival for the opening of the 59th Berlin International Film Festival. CC BY 3.0

–

Gestern wurde der deutsche Sänger und Schauspieler Herbert Grönemeyer 60. Auch wenn ich kein Fan seiner Musik bin, wünsche ich ihm alles Gute zu seinem runden Geburtstag. Dabei fällt mir eine kleine Anekdote ein, die ich vor einem Vierteljahrhundert im Schöneberger Pinguin-Club beobachtet habe. Wenn die Berliner etwas gut können, so ist es auf jeden Fall, einem Promi die “kalte Schulter zeigen”.

Für die Lesung am 28. Mai 2015 im Pinguin-Club erinnerte ich mich an diese kleine Anekdote:

Als ich 1987 den “Filmbär” machte, ein Berlinale-TV-Journal, fielen mir die Drehbücher für das “Hollywood-Friedenau-Spiel” wieder ein. Für ein Brettspiel hatte ich mit Herbert Nonsens-Kurz-Treatments erfunden, in denen wir bekannte Filme verballhornten. Aus “Über den Dächern von Nizza” wurde “Über den Löchern der Pizza”, oder aus “Dial M for Murder” wurde “Dial M for Mini-Pizza”. Es war zwar zu aufwändig, die Scripts tatsächlich zu verfilmen, aber wir drehten eine Reihe von Kurz-Videos in denen ich die Stories vorstelle. Kulisse bildete der Pinguin-Club und der großartige Volker Hauptvogel mixte mir zu jedem Treatment einen passenden Cocktail und servierte in mit viel Applomb.

Leider habe ich nur zwei Jahre direkt um die Ecke vom Pinguin-Klub gewohnt, das war verdammt praktisch. Ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt und mir fällt eine kleine Anekdote ein, um das zu illustrieren.Am 18. Mai 1991 war ich dort und gegen Mitternacht kam Herbert Grönemeyer mit zwei oder drei Begleitern herein. Die Begleiter waren offensichtlich Stammgäste, der Sänger wohl nicht. Die Begleiter zertreuten sich um mit verschiedenen Gästen zu plaudern, während der Sänger etwas verloren an der Theke stehenblieb. Nach einer längeren Weile, gelang es ihm die Aufmerksamkeit des Barkeepers zu erhaschen. Er bestellte sich ein Flaschenbier, vermutlich sowas Nordisches, wie Becks oder Jever. Niemand hatte ihm gesagt, dass es Köpi vom Fass gab. Die neben ihm stehenden kümmerten sich nicht um ihn. Also stellte sich Grönemeyer, an seinem Flaschbier nuckelnd, in die Mitte des Ladens und “guckte ob jemand guckt”. Er wippte ein wenig zur Musik, drehte sich langsam um 360 Grad im Kreis, aber niemand guckte zurück. Er wurde ignoriert. Kurz vorher war er von 100000 Menschen auf einem Open-Air-Konzert bei Ahrensfelde gefeiert worden, er hält wohl immer noch irgendeinen deutschen Rekord dafür. Auf jeden Fall drehte sich niemand zu ihm um, keiner guckte und seine Versuche mit irgendjemand ins Gespräch zu kommen scheiterten kläglich. Nach 20 Minuten sah er ziemlich frustriert aus und versuchte seine Begleiter zum gehen zu bewegen. Kurz danach stürzte er hinaus und ward nicht mehr gesehen.

–

Hier findet Ihr die ganze “Hollywood-Friedenau-Geschichte”:

Familienportrait Teil 16 – “Drei Bücher über die Pflichten meines Sohnes Marcus” / Vater und ich 1954-82

44 vor Christus flieht Marcus Tullius Cicero, der berühmte Philosoph, aufs Land. Wegen seiner Kritik nach der Ermordung Caesars fürchtet er Repressalien. Er beginnt “De officiis” zu schreiben, das sind drei Bücher über die Pflichten, die er in Briefform an seinen Sohn Marcus addressiert. Marcus studiert zu dieser Zeit in Athen Philosophie. Im Gegensatz zu seinem Vater soll er nicht sehr fleißig gewesen sein, sondern das Leben genossen haben. Ciceros Ziel war es deshalb, seinem Sohn praktische Anweisungen anhand zahlreicher Beispiele zu geben und ihm seinen Hedonismus auszutreiben.

Als ich geboren werde, kann mein Vater sich nicht entscheiden, ob er mich nach sich selbst “Helmut”, oder nach seinem großen, antiken Vorbild Cicero “Marcus” nennen soll. Deshalb steht in meiner Geburtsurkunde “Helmut-Marcus”. Mein Vater schenkt mir die “Drei Bücher über die Pflichten meines Sohns Marcus” meines Namenspaten Marcus Tullius Cicero zu meinem sechsten Geburtstag. Ich erinnere mich, dass ich mich über das unnütze Geschenk geärgert habe. Trotzdem versuche ich darin zu lesen, muss aber feststellen, dass die Sprache und der Inhalt sich selbst einem sehr frühreifen Sechsjährigen nicht erschließen. Ich kann mich nicht erinnern, was genau ich dabei dachte, auf jeden Fall werfe ich das dicke Reclam-Heft in den Hausmüll. Es muss aber eine demonstrative Geste gewesen sein, denn mir war bewusst, dass meine Eltern es dort finden. Ich rechne auch mit einer “Gardinenpredigt”, doch diese bleibt aus. Lediglich ein beiläufiges, “Bücher wirft man nicht weg”, bekomme ich zu hören. Daran habe ich mich auch gehalten, bis zum Tode meines Vaters, danach verstoße ich ein zweites Mal gegen das Gebot.

Große Erwartungen

–

Vielleicht ahnt er nun, dass die hochgesteckten Ziele, die ich für ihn erreichen soll, zu anspruchsvoll sind? Schon bei der Einschulung hatte ich darauf bestanden, die erste Hälfte meines Doppelnamens zu streichen. Statt des mir peinlichen “Helmut-Marcus” beschloss ich, als “Marcus” durchs Leben zu gehen. Das ich mich gegen seinen Vornamen entschieden habe, wird ihn gewurmt haben. Er war in solchen Dingen eitel und empfindlich.

Mit Beginn der fünften Klasse soll ich aufs humanistische Gymnasium gehen und Latein als erste Fremdsprache lernen. Mein Vater besteht darauf, dass ich auf seine alte Schule gehe, das Goethe-Gymnasium, wo er sein Abi 1937 mit einem Schnitt von 1,0 abgelegt hat.

Am 1. März 1965 ist Rosenmontag, ausnahmsweise sendet das Fernsehen schon am frühen Nachmittag und überträgt die Karnevalsumzüge. Motto der Kölner ist in diesem Jahr die “Olympiade der Freude”. Karneval interessiert mich überhaupt nicht, die Live-Sendung schon. Ich zähle die Kameras und freue mich über Unschärfen und Schnittfehler. Währenddessen turne ich auf dem Sofa, rutsche ab und lande auf dem Boden. Ein heftiger Schmerz im rechten Oberarm ist die unmittelbare Folge. Eine Röntgenaufnahme zeigt einen Bruch und im Humerus etwas, das wie ein weißes Wollknäuel aussieht. Zwei Wochen später begebe ich in die Hände von Professor Maatz im Auguste-Viktoria-Krankenhaus. Er operiert die Zysten und füllt das fehlende Gewebe mit Knochensplittern vom Lamm. Den “Kieler Span” hat Maatz, der auch an der Uni-Klinik in Kiel tätig ist entwickelt. Nach zehn Tagen in der Klinik bekomme ich ein Gipshemd. Erst nach sechs Wochen endet die Tortur und der Gips kommt endlich ab. Zwischenzeitlich hat das Schuljahr im Goethe-Gymnasium begonnen. Als ich, Monate zu spät, zum Unterricht darf, habe ich die Grundlagen für Latein verpasst. Auch in Mathe und anderen Fächern ist das Versäumte kaum nachzuholen. Meine Eltern sind der Meinung, mit meiner “großen” Intelligenz müsse ich das schaffen. Natürlich bestehe ich das Probehalbjahr nicht, das Versagen fühlt sich schmerzhaft an. Mein Vater unterstellt mir Boykott. Sein ohnehin nicht sehr herzlicher Umgang mit mir kühlt sich weiter ab, auch ich gehe auf Abstand zu ihm.

Meine Kindheit ist in einigen hundert Farb- und schwarz/weiß-Aufnahmen festgehalten. Als ich Fotos suche, die mich gemeinsam mit meinem Vater zeigen, werde ich lange nicht fündig. Zwei gefundene Bilder zeigen mich als Vorschulkind, ein einziges später. Helmut mustert mich ernst, während ich wohl Faxen mache. Schließlich ist Sylvester. Dabei hatte ich als Kind viel Kontakt mit meinem Vater, auch wenn ich mich nicht erinnern kann, dass er mit mir “kindgerecht” gespielt hat oder mit mir herumgetollt ist. Er tat, was er ohnehin gern tat, oder was er tun musste und ich durfte daran teilhaben. Er spielte sehr gern Karten und so brachte er mir Canasta und Rommé bei. Im Gegensatz zu Schach machte mir das auch Spaß, weil ich nicht jedes Mal verlor. Bei Schach unterlag ich grundsätzlich und zwar nach kürzester Zeit. Nie kam es meinem Vater in den Sinn, mir vielleicht einen kleinen Vorsprung einzuräumen oder mich gar zur Motivation einmal gewinnen zu lassen. Seitdem habe ich eine Abneigung gegen das Schachspiel.

Helmut mustert mich ernst

–

Während meine Mutter tagsüber in ihrem Buch und Phonoklub wirkte, hatte mein Vater meist keine Arbeitsstelle. Er arbeitete an seiner Dissertation, gab Schauspielunterricht und er fuhr mit dem Auto durch Berlin um allerlei Einkäufe zu machen, abends war er Dozent in der Volkshochschule. Diese Einkaufstouren quer durch West-Berlin mochte ich sehr gern. Mein Vater schleppte immer drei bis vier Aktentaschen mit sich herum. Gern mochte ich die “Heftetausch-Läden”, dort bekam ich Fix & Foxi Hefte oder die Micky Maus, die ich später vorzog. Mein Vater kaufte sich Science-Fiction Schmöker und in Hinterzimmern Magazine für Freunde der weiblichen Anatomie, die damals noch verboten waren. Zwischendurch machten wir Rast in einer “Arweiterkneipe”, Papa trank ein kleines Pils und ich bekam für’n Groschen Erdnüsse aus dem Automaten auf dem Tresen. Auch am Heiligabend, während meine Mutter die Bescherung vorbereitete, ging er mit mir in die Kneipe. Wenn es dann dunkel draußen war, machten wir noch einen langen Spaziergang und zählten die Weihnachtsbäume in den Fenstern. Ich glaube, diese Erinnerung ist die schönste, die ich an ihn habe. Später habe ich mit meiner Stieftochter das Gleiche getan.

Mitte der 60er Jahre holten meinen Vater die Dämonen von zehn Jahren Krieg und Gefangenschaft in Sibirien ein. Meine Mutter stand ihm bei, bis sie selbst krank wurde.

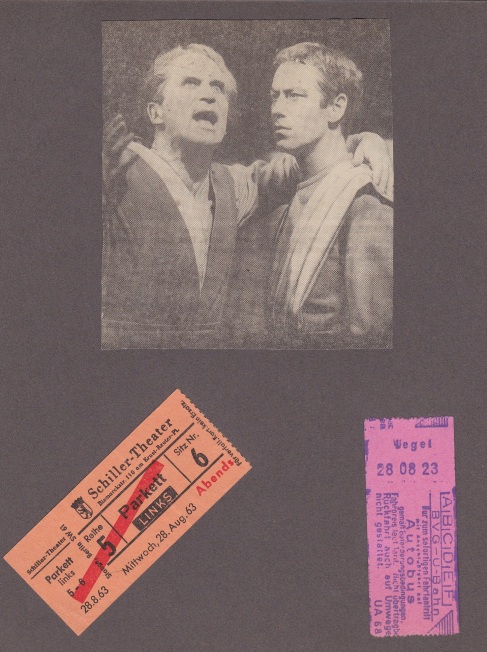

Meine Mutter hatte eine enge Beziehung zu einem anderen Mann, doch diese war platonisch, soviel ich weiß. Als Backfisch Ende der 30er Jahre schwärmte sie für den jungen Schauspieler Wilhelm Borchert, der im Schauspielhaus mit Gründgens spielte. Nach dem Krieg wurde Borchert durch die Hauptrolle in “Die Mörder sind unter uns” zeitweise zum Filmstar. An der Seite von Hildegard Knef spielte er in dem Wolfgang Staudte-Film einen vom Krieg traumatisierten Arzt. Als mein totgeglaubter Vater überraschend 1948 aus der Gefangenschaft zurück kam, blieb Mutter lebenslang, aber auf Distanz mit Borchert befreundet. Der Schauspieler ist wohl eine Art idealisiertes alter ego meines Vaters für sie gewesen. Da sie Borchert immer wieder in Heldenrollen auf der Bühne und im Fernsehen bewundern konnte, mag viel dazu beigetragen haben, ihn zu glorifizieren. Dass Helmut ein problematischer Mensch war, schon vor dem Trauma von Krieg und Haft, wusste sie. Helmut hatte schon früh darauf hingewiesen und als Käte ihn 1948 heiratete, wusste sie dass die Ehe nicht einfach werden würde, aber meine Mutter war nicht die Frau, die sich durch Schwierigkeiten aufhalten lies. Mein Vater konnte Borchert nicht ausstehen. Er war grundlos eifersüchtig und er neidete dem “Staatsschauspieler” seinen großen Erfolg als Darsteller, der ihm selbst versagt blieb.

1966 gab meine Mutter die Hilfsversuche auf. Sie begriff, dass sie ihrem Mann nicht mehr helfen konnte und reichte die Scheidung ein. Damals gab es die einvernehmliche Scheidung noch nicht, es galt das Schuldprinzip. Es wurde eine schmutzige, lange und teure Angelegenheit, die meine Mutter zu hundert Prozent bezahlte. Danach sprachen wir zuhause nicht mehr von “Papa”, er wurde zu “Helmut”. Und “Helmut” wollte nichts mehr von mir wissen. Ich weiß nicht, was er von mir erwartet hatte, vielleicht das ich ihm folgte oder für ihn eintrat. Ich war zwölf und mir war klar, dass er keine Verantwortung für mich übernehmen konnte. Auf jeden Fall hat er sich nach der Scheidung, nie wieder um mich gekümmert. Ich bekam keine Geburtstagsgrüße oder Geschenke von ihm, keine Briefe, keine Anrufe und er hat mich nie besucht. Es war als ob ich zu existieren aufgehört hätte.

Nach ein paar Jahren rief ich ihn an, wohl auch um meiner Mutter einen Gefallen zu tun. Einige Male besuchte ich ihn, obwohl mir diese Besuche schwerfielen. Nach mir und meinem Leben fragte er nie, er klagte eigentlich immer nur sein Leid, trank dabei und wenn er einen bestimmten Pegel erreicht hatte, begann er den Monolog aus Zuckmayers “Hauptmann von Köpenick” zu rezitieren. Er tat das auf eine pathetische, weinerliche Art, ein Schauspielstil, den er eigentlich ablehnte. “…und dann stehste vor Jott dem Vater, der alles jeweckt hat, vor dem stehste denn, un der fragt dir ins Jesichte: Schuster Willem Voigt, wat haste jemacht mit dein’ Leben, un dann muß ick sagen: Fußmatte…Fußmatte, muß ick sagen, die hab ick jeflochen in Gefängnis, un da sind se alle drauf rumjetrampelt.”

Die Besuche fallen mir schwer.

–

Helmut hatte das Glück noch einmal zu heiraten. Seine Frau Eleonore stammte aus einer wohlhabenden Familie, die sich gern mit seinem Doktortitel schmückte. Eleonore mochte mich nicht, ich habe keine Ahnung wieso. Kurz vor seinem 63sten Geburtstag wollte ich meinen Vater noch einmal besuchen, aber nachdem ich über eine Stunde gewartet hatte, musste ich unverrichteter Dinge wieder gehen. Eleonore meinte, er wäre wohl auf der Arbeit aufgehalten worden. Doch ich ließ ihm “Die Sirenen des Titan”, den weisen und heiteren Science-Fiction-Roman von Kurt Vonnegut mit einer versöhnlichen Widmung, als Geschenk da. Während ich die Stufen des Hauses in der Goethestraße gegenüber der Post hinunterstieg, registrierte ich, dass mich die Wartezeit in Gegenwart der unfreundlichen Eleonore sehr viel Kraft gekostet hatte. Ich fühlte mich müde, verbraucht, am liebsten hätte ich mich auf die Stufen gesetzt. Beim Verlassen des Hauses erblickte ich weit entfernt die Silhouette meines Vaters am Steinplatz, der wie immer mehrere Aktentaschen in den Händen haltend, der Goethestraße entgegenhetzte. Wer weiß, wenn ich ein besserer Sohn, oder er ein besserer Vater gewesen wäre, vielleicht hätte ich auf ihn gewartet. Doch ich sah mich einfach nicht in der Lage, ihm ein weiteres Mal zuzusehen, wie er sich mit Wodka-Lemon betrank, um dann dem weinerlichen Vortrag der Lebensbeichte des Schusters Voigt zu lauschen. Ich beschloss es auf einen weiteren Termin zu verschieben, der hoffentlich unter besseren Sternen stehen würde.

Kurz nach seinem 63. Geburtstag, am 26. Juli 1982 starb Helmut. Eleonore lud mich und meine Mutter zum Begräbnis ein. 1982 lebte ich von der Hand in den Mund, außer abgetragenen Turnschuhe besaß ich nur ein einziges Paar elegantes Schuhwerk. Es waren violette Schlangenlederschuhe. Als Eleonore diese bemerkte, fiel sie beinahe in Ohnmacht, sie wirkte auf mich wie eine schlechte Parodie der Pawlowa, den sterbenden Schwan markierend. Und noch ein weiteres Mal empfand sie mein Verhalten als degoutant, weil ich vorzog bei meiner Mutter sitzen zu bleiben. Die ganze Feier muss ein ziemliches Desaster gewesen sein, das mein sonst so zuverlässiges Gedächtnis weitgehend gelöscht hat.

Zwei Wochen später bekam ich ein Paket von Eleonore. Es sollte mein einziges Erbe bleiben. Es enthielt einen mehrere Meter langen Schal, der dem Schal ähnelte, den Alec Guiness als Professor Marcus in “Ladykillers” trägt. Neben zwei Bänden Goethe und einem Kilo Walnüsse fand ich “Die Sirenen des Titan” und irgendetwas sagte mir, dass mein Vater mein Geschenk nie in den Händen gehalten hatte. Als letztes Erbstück hatte Eleonore eine Broschüre mit dem Titel “Über die Kriegsschuld Polens” beigefügt, was ich als besonders niederträchtig empfand. Sollte diese doch vermutlich nahelegen, Helmut wäre auf seine letzten Tage noch zum Neo-Nazi geworden. Am liebsten hätte ich die trauernde Witwe mit dem Schal erwürgt und anschließend mit den Walnüssen im Takt des “Ladykillers-Menuett” von Boccherini beworfen, die sie mir so sinnfrei beigefügt hatte. Ein zweites Mal in meinem Leben warf ich ein Buch fort, das rechtsradikale Pamphlet.

Erst nach dem Tod von Helmut, kam mir zu Bewusstsein, wie ungeheuerlich sein väterliches Gebaren eigentlich war. Als Kind und auch später habe ich es einfach so hingenommen, es hatte die normative Kraft des faktischen. Ich glaube Therapeuten sprechen da von einem Introjekt. Noch länger hat es gedauert, bis ich begriff, dass sich bei mir ein Verhaltensmuster entwickelt hatte, nachdem ich Menschen in mein Leben ließ, die mich nicht gut behandelten und die mich verließen, wenn sie meiner nicht mehr bedurften. Vielleicht gehe ich mit Helmut zu scharf ins Gericht, weil ich meine Kritik erst so spät entwickelt habe. Andererseits kann ich nichts an meinen Empfindungen ändern. Sie sind wie sie sind.

Ich weiß nicht ob es etwas geändert hätte, wenn ich mich mit meinem Vater “ausgesprochen” hätte. Ich fürchte, wir hätten aneinander vorbei geredet. Ich halte meinem Vater zugute, dass ihn zehn Jahre Krieg und Gefangenschaft seelisch und körperlich beschädigt haben. Trotzdem konnte ich nie begreifen, wieso er ein derartiger Rabenvater wurde. Ich habe ihn nie gehasst, lieben konnte ich ihn aber auch nicht.

–

Bei den Theaterfotos handelt es sich um Szenen aus Inszenierungen mit Wilhelm Borchert, die meine Mutter gesammelt hat.

M.K.

Alle bisher veröffentlichten Folgen sind hier verlinkt:

Berlinische Leben – “Fünfziger Jahre Stadtbummel” / West-Berlin Fotos

“Die Tiefe der Erinnerung” / Interview mit Marcus Kluge / aus “Achte Reise zur Blechluft”

Anfang 2015 bat mich Günter Sahler um ein Interview. Für “Achte Reise zur Blechluft” befragte er mich zu meinem Blog und der Entstehung meines ersten Romans “Xanadu’73”. Hier dokumentiere ich das Gespräch für die Leserinnen und Leser meines Blogs.

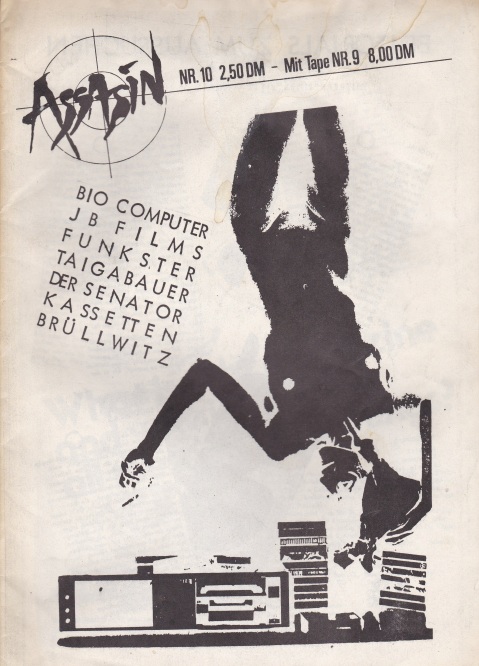

Günter Sahler: In den 80er Jahren hast Du das Fanzine „Assasin“ gemacht und warst auch in der Berliner Musikszene aktiv. Als damaliger Fanzine- und Kassettenmacher dürftest Du mit Deinen Erfahrungen mit Druckereien und Selbstvertrieb beim heutigen Selfpublishing Vorteile haben. Wie siehst Du das?

Marcus Kluge: Was wir damals mit Fanzines und Kassetten probiert haben, entstand aus dem Bedürfnis sich selbst auszudrücken und eine Art Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Foto-Kopieren, drucken, Kassetten kopieren und alles in West-Berlin zu verteilen, war natürlich viel aufwändiger als heutige Distributionsformen wie das Internet. Über Berlin hinaus lief ja alles über die Post. Da ist das Internet traumhaft im Vergleich. Wichtigste Erfahrung, war: das Selbermachen und somit die Kontrolle zu behalten. Deshalb haben wir uns auch für eine kleine Berliner Druckerei entschieden und gegen eine Internet-Firma, jetzt beim ersten Buch. Vertreiben werde ich das Buch auch wieder selbst, übers Netz und hier in Berlin.

G.S.: Im Herbst 2013 hast mit dem Bloggen von Familiengeschichten angefangen. Wie hat sich das ergeben und wie bist Du dann dazu gekommen mit deinem ersten Roman zu starten?

M.K.: Nachdem ich fast 20 Jahre für die Medienanstalt Berlin-Brandenburg gearbeitet habe und dort die Fernsehprojekte von Laien produziert hatte, war mir meine Kreativität verloren gegangen. Selbst als ich Rentner wurde, gelang es mir nicht mehr eigene Texte zu schreiben. Es war eine handfeste Schreibblockade und ich beschloss einen Umweg zu gehen. Ich gründete die “Blinden Passagiere”, eine Selbsthilfegruppe, in der ich mit traumatisch belasteten Menschen gearbeitet habe. Ich wollte den Fokus nicht nur auf mich, sondern auch auf andere richten und das hat wohl funktioniert. Ostern 2013 bin in den Keller gegangen und kam mit einer Kiste voller Fotos, Briefe und Dokumente zurück. Ich war fasziniert von den Geschichten, die ich da fand und habe kurz danach angefangen diese aufzuschreiben. Sicher hat auch eine Rolle gespielt, dass ich im Sommer 2013 Opa wurde. Eine Freundin empfahl mir ein Blog zu machen, ab dem 13. September 2013 habe ich auf wordpress “Familienportraits” veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten wurde 12 000 mal auf Beiträge zugegriffen, eine Reichweite höher, als die Auflage von acht Assasin-Heften. Besonders die Stücke über West-Berlin kamen gut an, weshalb ich die Rubriken Berlinische Leben und Berlinische Räume eröffnet habe. Die “Leben” berichten hauptsächlich biografisch über Berliner und die “Räume” fokussieren auf Institutionen, Klubs und allgemein die Wohnsituation in der Mauerstadt. Zusätzlich habe ich auch Gastautoren gebeten über diese Themen zu schreiben, um den Blickwinkel zu erweitern. Ich möchte möglichst viel aus diesen Jahren dokumentieren, bevor die Zeitzeugen nicht mehr da sind. Siegfried Cracauer hat mal über den Film gesagt, er könne ein Stück Realität für die Nachwelt retten. So etwas versuche ich mit den Mitteln des Internets, ob es mir gelingt müssen andere entscheiden.

Illu aus Blechluft

G.S.: In Geschichte „Die Legende von Xanadu“ geht es um den Heroinsüchtigen Beaky. Handlungszeitraum sind die 70er Jahre. Was wird auf dem Klappentext des Buchs stehen?

M.K.: Was auf dem Klappentext stehen wird, verrate ich noch nicht*, aber ich erzähle worum es geht. In den 70er Jahren starb ein ehemaliger Schulfreund an einer Heroinüberdosis und schon damals wollte ich darüber schreiben und habe recherchiert. Doch ich merkte, mir fehlte einfach das Handwerkszeug, das Leben von Beaky in seiner Komplexität darzustellen, ihm gerecht zu werden. Erst 35 Jahre später, Anfang 2014, schrieb ich einen kleinen Text über ein Pink Floyd Konzert 1970, bei dem Beaky vorkam und mir fiel sein kurzes, heftiges Leben wieder ein. Also beschloss ich, sein Leben in drei oder vier Kapiteln zu erzählen, an einen Roman hätte ich mich nicht herangetraut. Erst nach und nach gab ich Beaky mehr Raum und schließlich hatte ich einen kleinen Roman von ca. 140 Druckseiten fertig, zu meinem eigenen, größten Erstaunen. Ich hatte mir das nicht zugetraut. “Xanadu” ist eine Erinnerung an das West-Berlin der frühen 1970er Jahre, Liebe, Rausch und Rock’n’Roll sind die Themen. Es war mir auch wichtig, eine Art “Gegendarstellung” zu “Wir Kinder von Bahnhof Zoo” zu schreiben, ohne diese spekulative Gossenromantik des Bestsellers, der wahrscheinlich mehr Leute zum Heroin gebracht hat, als davor abgeschreckt. Mein Gegenentwurf ist Beaky, der aus einer bürgerlichen Familie kommt, der gebildet ist, Thomas Mann liest und den trotzdem eine Leere und Verlorenheit zu den Drogen treibt und dessen scheinbar dramatischer Tod in Wirklichkeit ein banaler Unfall ist.

Illu aus Blechluft

G.S.: Die Geschichten orientieren sich an der Wirklichkeit und Du schreibst über Dinge aus Deinem Erfahrungsraum. Wie sammelst Du darüber hinaus Material und wie recherchierst Du?