Berlinische Räume – „Lost in Lankwitz“ / von Bong Boeldicke / 1984-heute

„I’m too hardcore to be bourgeois“

Sensational* (WordSound Recordings, N.Y.)

Wenn man Lankwitz verlassen will, nimmt man am besten den Bus. Einstieg direkt an der Kirche, in unmittelbarer Nähe des „Pressezentrums Lankwitz–City“; schräg gegenüber der Kirchenvorplatz, ein stadtbekannter Kriminalitätsschwerpunkt. Hier treffen sich Alkoholiker, konkurrierende Jugendbanden und erholungsbedürftige Rentner. Man bleibt gern unter sich, jede Szene ein Subsystem, eine ausdifferenzierte, psychogeographisch bedeutsame Welt.

Lankwitz war früher ein Ort der Ruhe. Beschauliche Reihenhäuschen und um die Ecke Sommermeyer, der abendschaukompatible Eisenwarenhändler. Dann natürlich Boeldicke, das berühmte, streng bürgerliche Bettlakenfachgeschäft. Ein Hort des Guten, leider längst insolvent. Dafür gibts jetzt auf engstem Raum drei Billigfriseure mit Kaffee zum Gehen und immer ohne Voranmeldung. Türkische Geldwaschanlagen, Tristesse normal.

Woran es Lankwitz nicht mangelt, sind Persönlichkeiten, ausdrucksstarke Charaktere. Zum Beispiel der kiffende Rollstuhlfahrer, den sie ständig durch die Gegend schieben. Meine russische Nachbarin hat Angst vor ihm, weil man ihr letztens mit einem Schneeball die Fensterscheibe eingeworfen hat. Seitdem verbarrikadiert sie sich in ihrer Wohnung. Zumindest lassen die verschlossenen Fensterläden darauf schließen.

Mich kann das nicht mehr schrecken, seit ich eines Nachts, zusammen mit meinem Bankerkumpel, von drei Migrationshintergrundsschwachköpfen auf offener Sraße überfallen wurde. Plötzlich Blut, Schmerzen, ein gebrochenes Nasenbein – und das alles auf dem Thaliaweg, gegenüber vom Beethoven-Gymnasium, eigentlich ein Ort der Hochkultur. Krankwitz, sinnlos brutal. Man muss immer auf der Hut sein. Sobald ich meine Behausung verlasse, denke ich an „Draußen ist feindlich“. Blixa Bargeld wusste schon, was er tat, als er das große Ambientstück der ersten Neubautenplatte derartig betitelte.

Wer Augen hat, der sehe, der wird sie entziffern, die Zeichen des dunklen, gefährlichen Lankwitz. Die friedlich-verpeilte Rentneratmosphäre trügt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne die roughe Lankwitzer Hood seit mehr als 20 Jahren.. Ich weiß, was sich wo abspielt. Vor und hinter den Kulissen.

Wenn man also den Bus nimmt, um Lankwitz zu verlassen, geht die Fahrt zunächst die Leonorenstraße entlang. Linker Hand der S-Bahnhof, unser Tor zur Welt. Die dazugehörige Brücke ziert in großen Lettern das Wort HODEN: der letzte Gruß eines einsamen Sprayers, jedes Schriftzeichen eine liebevoll gestaltete, silbrige Fläche auf schwarzem Grund. Eine Botschaft an alle Pendler, merkwürdig verschlüsselt. In Lankwitz ist „alles besudelt“, wie es an der Mauer gegenüber von Woolworth heißt. Beliebte Treffpunkte sind das Cafe Sammeltasse und die Seniorenfreizeitstätte „Club Lankwitz“ in der Gallwitzallee. Der Laden ist gerade wieder in aller Munde, weil die NPD dort zum wiederholten Male ihren Parteitag durchzuführen gedenkt. Die wahre Geschichte des „Club Lankwitz“ ist allerdings eine andere: Aus gut unterrichteten Kreisen hörte ich von wüsten Gelagen, die dem Ex Kreuz Club und dem frühen Kitti in nichts nachstanden – eine Mischung aus frischer Fisch-Fotze, Stehpiepe und zwischenmenschlicher Begegnungsstätte. Der Laden existierte laut Zitty nur zwei Wochen, die allerdings sollen einzigartig gewesen sein..

Lankwitz hat einen großen Vorteil: Das ländliche Flair bewirkt sofortige Entspannung. Die Lankwitzer Landluft umschmeichelt dich, gibt dir Kraft, wenn du zurückkehrst aus der großen, bösen Stadt. Zurück aus dem Getöse, dem Gestank, der Scheinwelt. Außerdem: Lankwitz gilt als bieder und brav. Ein idealer Ort für Menschen mit einer nicht immer geradlinig verlaufenden Patchworkbiographie. Hier können sich Obsessionen herausbilden und gedeihlich entwickeln. Hier lässt es sich gefährlich leben, ohne dass andere etwas davon wissen. Alles ist möglich: Die Begeisterung für Industrial Culture und das Mitwirken in der Lankwitzer Lärmband „Frustrierte Konsumenten“. Das Leben als Hausbesetzer in London. Später das Absolvieren ausgedehnter Orientierungspraktika bei der Scientologykirche und der Staatssicherheit – alles Unternehmungen, die ohne eine entsprechende, psychogeographische Prägung, ohne Lankwitzer Roots, so schlicht nicht möglich gewesen wären. Das gilt natürlich auch für die Tätigkeit als Besserwessi in der Nachwendezeit und den unheimlichen Zwischenstopp im jamaikanischen Drogenknast, quasi die Schattenseite des gefährlichen Lankwitzer Lebens.

Man verliert die Kontrolle und blickt in den Abgrund. Nicht nur den eigenen, wie es bei Büchner heißt, sondern den ganz konkreten, den, der einen tatsächlich umgibt. Jetzt bloß nicht abstürzen, sich wieder hochrappeln, weitermachen. Und das wird dann redlich belohnt, lankwitztypisch mit einer Verbeamtung auf Lebenszeit, Ab jetzt geht es einem gold. Nun lässt es sich ungestört spielen. Man ist Teil des Systems, wird zum subventionierten Remixer, zu einem staatstragenden King Tubby. Dread at the controls. Dubwise. Different style, seen?

Ein zusätzlicher Vorteil: Hier bleibst du unentdeckt, führst ein geheimes Leben, genau so, wie es von Marc Almond im gleichnamigen Song der ersten Soft Cell Platte „Non-Stop Erotic Cabaret“ besungen wird. Das nach Epikur erstrebenswerte Leben im Verborgenen praktiziert sicherlich auch Harzer, eine Lankwitzer Legende, ein früherer Gabelstaplerfahrer, der mich ständig mit großartigen Knistersounds versorgt und alles über menschenverachtende Schlitzerfilme weiß. „Man sieht sich“, ist einer seiner Schlüsselsätze. Und es stimmt: Wir laufen uns ständig über den Weg, obwohl er gerade nach Steglitz gezogen ist. Seltsam? Aber pure Realität.

Abends kann man in Lankwitz nirgendwo hingehen. Selbst der „Geiz-dich-satt –Stand“ vor Plus macht um acht zu. Früher gab es in der Kaiser Wilhelm Straße die schmierige Rockerkneipe „Quintessenz“. Dort habe ich nach der Wende meinen Stasicousin hingelockt, damit er auch mal was anderes sieht als die verwanzten Hochglanzräume im Hotel Stadt Berlin. Ein heilsamer Schock! So hatte er sich den Westen nicht vorgestellt. Was noch? Mein Freund Laba Labielle, ein zugezogener, manisch depressiver Großkünstler und Selbstdarsteller, empfiehlt abends die Stehkneipe Essbahn, da dort die lustigsten Speisekarten der Stadt darauf warten, gelesen und verstanden zu werden. Oder es geht gleich in eine der zahlreichen Selbsthilfegruppen, von deren Wirken die vielen Stadteilzeitungen kunden, die überall die Briefkasten verstopfen.

Die einzige Alternative: Man macht selbst etwas. Eine Party zum Beispiel, am besten eine Bong & Ilse Party, um an vergangene Großereignisse zu erinnern. Damals gab es ein Fest in der Moabiter Beusselstraße, wo sich der längst verstorbene Rob Philo Mantel-Schirm mit einer Goebbelsrede einführte und die Gäste das Fürchten lehrte. Zu fürchten brauchte sich diesmal niemand, dafür gab es herrliche Kontrollverluste, aber der Reihe nach.

Das Konzept war einfach: Als Grundlage mein Lieblingsessen, eine türkische Linsensuppe mit Migrationshintergrundswurst, Kein Schnaps, dafür reichlich Wein und Bier, außerdem psychoaktive Substanzen, um sich, mit Huxley, chemische Ferien vom eigenen Selbst zu gönnen. Natürlich nur mithilfe des Guten und des ganz besonders Tollen, wo man sofort auf Toilette muss, sonst bringt diese Art Betriebsausflug nichts.

Die erste, krisenhafte Zuspitzung ließ dann nicht lange auf sich warten. Sie ereignete sich bereits Stunden vor der eigentlichen Festivität. Die blonde Ilse, nur nach außen Mitveranstalterin, im Innenverhältnis war ich allein für alles zuständig, Ilse half beim Getränkeeinkauf, besser, sie überwachte die Effizienz der durchzuführenden Arbeitsteilschritte – und jeder Fehler, jede sich einschleichende Unachtsamkeit, wurde sofort registriert und führte zu lautstarkem Getöse. Nein, es geht wirklich nicht, unnötig viele Servietten an der Kasse von Reichelt zu kaufen, die könne man im Großmarkt viel günstiger erwerben. Oder das Entladen des Autos: Da dürfe man nicht einfach in der Wohnung bleiben und die Flaschen auf den Balkon tragen, da müsse man mehr Verantwortung übernehmen und zum Auto zurückkehren, da dieses halb auf dem Bürgersteig stehe und somit Lankwitzer Bürger beim abendlichen Spaziergang behindere. Was ist der Kessel von Stalingrad, was Guantanamo gegen die verbalen Attacken meiner liebsten Partygauleiterin? Ich musste unwillkürlich an Ilse Koch denken, deren Name in den 80igern auf dem Cover einer wichtigen Lärmplatte prangte. Die nämlich, wo eine Mädchenstimme verängstigt flüstert: „Nein, Papa, ich will nicht, Papa …“ Darauf der Vater: „Komm, mein Täubchen, ich hab dich doch so lieb.“ Im Hintergrund verstörende Soundscapes von Nurse With Wound, der Gruppe von Steven Stapleton. Passt gut zu Lankwitzer Psychogesprächen, als Partybeschallung allerdings denkbar ungeeignet.

Die Veranstaltung selbst lief dann komplett nach Plan. Ein gepflegter Kollektivabsturz, veredelt durch die Vorführung ausgewählter Videopreziosen, wobei der Tuntenindustrial von Throbbing Gristle bei einigen Gästen zu überschwänglichen Glückszuständen führte. Gleiches galt für die Wiedergeburt der Grace Jones. Morgens um sieben dann das Ende, zumindest scheinbar. Übrig blieb nur noch mein eingangs erwähnter Bankerkumpel, früher bei der IKB, jetzt Opfer der Finanzkrise, ein Lebemann und Womanizer. Beide sind wir ein eingespieltes Team, wenn es um krass-konkrete Kontrollverluste geht: allerdings immer nach festem Drehbuch, der Zufall hat hier keine Chance. Wo ist egal, ob nun auf Kuba, in New York oder innerhalb der eigenen vier Wände. Grenzüberschreitung geht immer, solange der Nachschub gewährleistet ist.

Endlich alleine, von allen Gästen verlassen, entwickelte sich auch diesmal die bekannte Eigendynamik. Der verstärkte Einsatz noch vorrätiger Hilfsmittel beflügelte die Sehnsucht nach Rio – Karneval –Videos, dem Besten von Buttman und dem „Aufbruch ins hedonistische Zeitalter“, der Selbstdarstellung des Kit Kat Clubs auf der Love Parade anno 1999. Da geht wirklich was. Ich muss mich dann immer sofort aus- bzw. umziehen, und, nur mit zerfetzten Jeansresten und einem halbdurchsichtigen Glitzerhemd bewandet, durch die verdreckten Räume gleiten, ständig auf der Suche nach Spiegeln, in denen das wunderbare Outfit lustvoll-brutal dokumentiert wird. Ja, schreit es mir entgegen, du hast es geschafft, es ist wieder soweit, endlich verloren in Lankwitz. Und jetzt genieße!

Dazu mein seriöser Bankerfreund mit offener Hose vorm Fernseher sitzend, auffällige Bildsequenzen kommentierend, man tauscht sich aus, dann wieder das Gute, bis nichts mehr da ist, vollkommen egal; jetzt gibt es eh kein Zurück mehr, der nächste Tag wird gestrichen.

Am Montag dann Staatsexamensprüfung in Wittenau. Noch komplett euphorisiert von den Ereignissen der Nacht und mit beträchtlichem Schlafdefizit kämpfend, bejuble ich als Prüfer eine eher mittelmäßige Lehrprobe zu Goethes „Leiden des jungen Werther.“ Ich werde von der Kommission höflich zur Rede gestellt und man erkundigt sich, ob alle wirklich dieselbe Stunde gesehen hätten. Ein kurzes verbales Scharmützel, der Versuch, sich den endlosen Exzess nicht anmerken zu lassen – am Ende allgemeines Wohlgefallen, die Prüfungskandidatin hat bestanden, und zwar nicht schlecht.

Ein Hoch auf den Kontrollverlust, auf die Entgrenzung. Nie waren beide so wertvoll wie heute.

–

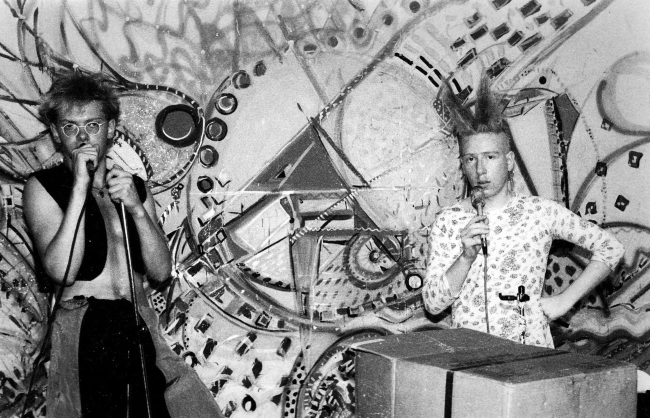

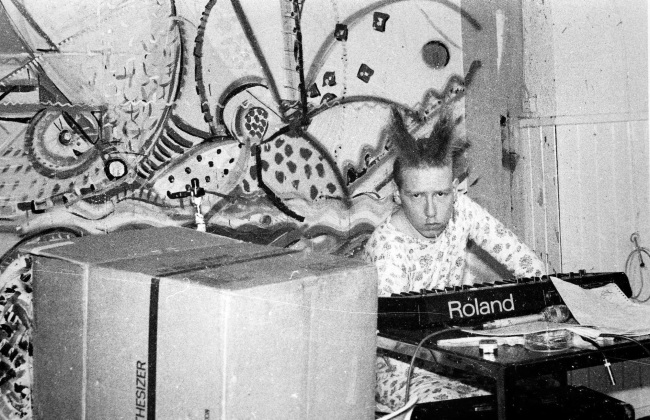

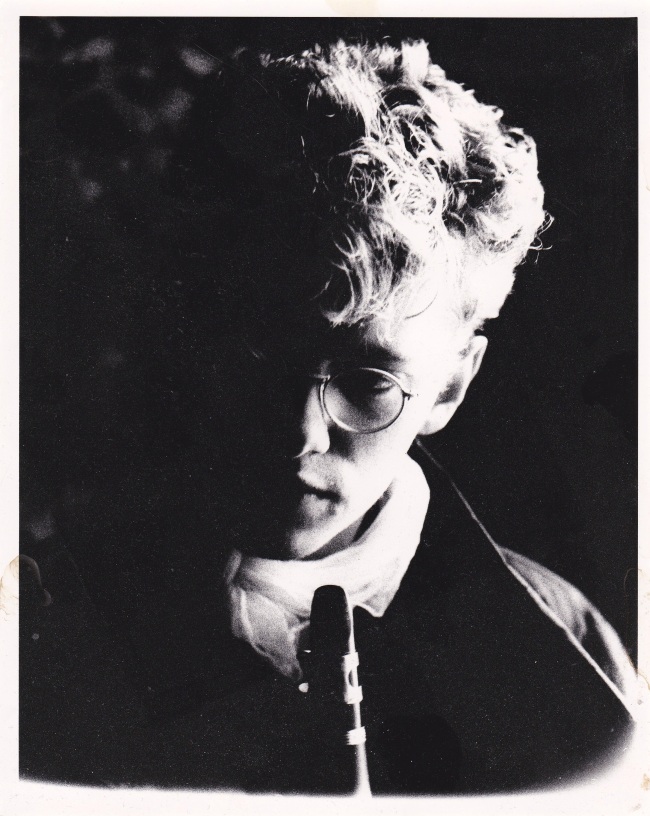

Die Fotos zeigen Bong Boeldicke zusammen mit dem, leider schon 2002 verstorbenen Künstler Hapunkt Fliegenstrumpf, bei einer musikalischen Performance Anfang der 1980er Jahre.

Hapunkt Fliegenstrumpf Fix:

http://433rpm.blogspot.de/2010/02/hapunkt-fix-fix-it-tape-bloedvlag.html

*http://www.wordsound.com/sensational.html

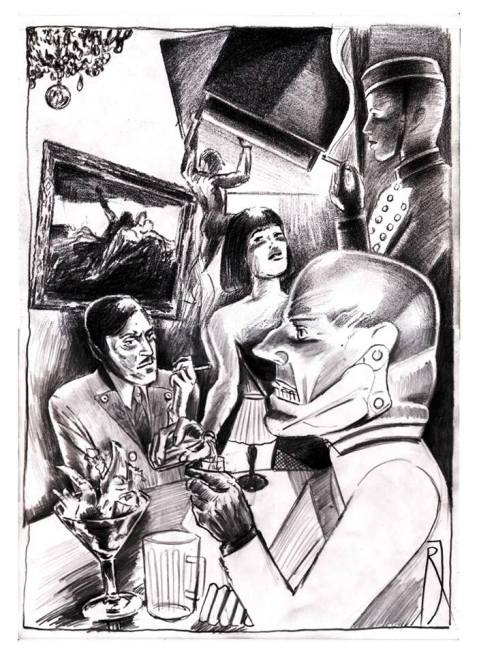

Berlinische Leben – “Ein Hügel voller Narren” / Roman von Marcus Kluge mit Illustrationen von Rainer Jacob / West-Berlin Herbst 1981

– Der Text ist aktualisiert und ihr findet die Links zu 15 Kapiteln. Zwei stehen noch aus, dann ist auch dieser Roman fertig.-

– Der Text ist aktualisiert und ihr findet die Links zu 15 Kapiteln. Zwei stehen noch aus, dann ist auch dieser Roman fertig.-

Schon bevor ich “Xanadu ’73” abgeschlossen hatte, begann ich über eine Fortsetzung nachzudenken. Mitte Juli 2014 begann ich “Ein Hügel voller Narren” zu schreiben. Wie in Xanadu steht erneut eine “Schelmen-Figur” im Zentrum und erneut ist es ein ehemaliger Schulfreund, jemand der wie Beaky nie richtig erwachsen geworden ist. Anders ist, dass Roberto unbedingt sozial aufsteigen will. Er will die kleine Welt seiner Herkunft, den winzigen Fotoladen seines Vaters in der Pfalzburger Straße, hinter sich lassen und ein Mitglied des internationalen Jetsets werden. Ein paar Stufen hat er genommen, er hat sich mit dem Schauspieler und Playboy Alex Legrand und dessen Freundin Baby Sommer angefreundet. Er hat im Hippie-Paradies Goa eine Pension aufgebaut und dort auch prominente Gäste gehabt. Aber eben bevor ihn der Leser kennenlernt, hat er einen Rückschlag erlitten. Er hat hoch gepokert, in dem er 250 Kilo Haschisch nach Kanada geschmuggelt hat und er ist erwischt worden. Zwei Jahre war er in Kanada im Knast.

Am 22. September 1981 treffe ich den Rückkehrer im Café Mitropa, es ist der Tag an dem Klaus-Jürgen Rattay stirbt. Auf der Straße geraten wir in bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen und müssen vor der wildgewordenen Polizei flüchten. Roberto erkennt seine Heimatstadt kaum wieder.

Doch das ist nicht sein einziges Problem, Gangster sind hinter ihm her, sie wollen Geld zurück, das er mit seinem missglückten Schmuggel verloren hat. Als ich Roberto bei mir wohnen lasse, gerate auch ich in den Strudel einer atemberaubenden Geschichte mit überraschenden Wendungen, die bis zum Widerstand gegen das Nazi-Regime während des 2. Weltkriegs zurückführt. Daneben erkunden wir das legendäre Nachtleben, besuchen Klubs wie das SO 36 und die Music-Hall. Wir erleben Bands, zum Beispiel die “Einstürzenden Neubauten” und die “Goldenen Vampire” und treffen originelle Zeitgenossen.

“Ein Hügel voller Narren” ist eine spannende Kriminalerzählung vor dem Panorama von Hausbesetzerbewegung und Punkszene im West-Berlin des Jahres 1981. Weitere Themen sind Liebe, Freundschaft und der Beruf des Schriftstellers. Besonders interessiert mich die Generation, der in den 50ern Jahren Geborenen. Die Eltern sind oft noch vom Krieg traumatisiert, aber es wird nie darüber gesprochen. Wir, ihre Kinder, begreifen nur langsam, dass eine Aufarbeitung der kollektiven Schuld nie stattgefunden. Das Dritte Reich wurde nur verdrängt und alte Nazis konnten weiter Karriere machen. Der Roman ist der zweite Band meiner West-Berlin-Trilogie. Jedes Kapitel wird mit einer Bleistiftzeichnung von Rainer Jacob illustriert.

Bisher erschienen sind diese Kapitel:

Kapitel 1: http://wp.me/p3UMZB-PT

Kapitel 2: http://wp.me/p3UMZB-QA

Kapitel 3: http://wp.me/p3UMZB-R1

Kapitel 4: http://wp.me/p3UMZB-RT

Kapitel 5: http://wp.me/p3UMZB-Sl

Kapitel 6: http://wp.me/p3UMZB-T5

Kapitel 7: http://wp.me/p3UMZB-Ux

Kapitel 8: http://wp.me/p3UMZB-VH

Kapitel 9: http://wp.me/p3UMZB-Xg

Kapitel 10: http://wp.me/p3UMZB-YI

Kapitel 11: http://wp.me/p3UMZB-11h

Kapitel 12: http://wp.me/p3UMZB-13k

Kapitel 13: http://wp.me/p3UMZB-18U

Kapitel 14: http://wp.me/p3UMZB-1d8

Kapitel 15: http://wp.me/p3UMZB-1mv

Berlinische Leben – „Halber Mensch“ / Die Poesie des Unfertigen / 9.11.1989

28 Jahre habe ich auf der Insel West-Berlin gelebt, die die Mauer wie ein feindlicher Ozean umgrenzte. Heute vermisse ich dieses West-Berlin. Vielleicht könnte man dieses Gefühl „Westalgie“ nennen. Denn im Gegensatz zur Ostalgie, die einem maroden System voller Spitzelei und Kleinbürgerlichkeit huldigt, erinnert uns die „Westalgie“ an eine Welt, in der das Meiste gut und nur weniges schlecht war. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich zurückdenke.

Es ist nun über ein Vierteljahrhundert her, dass dieses West-Berlin Geschichte wurde und die Erinnerung neigt dazu, die Dinge schönzufärben. Umso länger sie vergangen sind, umso schöner scheinen sie zu sein. Trotzdem ist auch diese Erinnerung real, wir erfinden ja nichts. Wenn ich etwas besonders an West-Berlin geschätzt habe, dann war es die Vorläufigkeit, die das Leben dort hatte. Nicht nur die Personalausweise waren behelfsmäßig und der Status der Stadt vorläufig. Ich habe mein ganzes Leben dort als vakant und nicht festgelegt empfunden. Ich führte ein halbes Leben, ohne Zukunft und Pläne, ich war ein Halber Mensch, aber diese Unfertigkeit gefiel mir gut. Ich brauchte mich auf nichts festzulegen. Denn jederzeit hätte ich im Radio folgende Nachricht hören können:

„Starke Militärkräfte des Warschauer Paktes bewegen sich auf West-Berlin zu. Die Westalliierten versuchen die Halbstadt solange zu halten, bis West-Berlin evakuiert ist. Bleiben sie zu Hause, bis ihnen mitgeteilt wird, wann sie und von welchem Flughafen sie ausgeflogen werden. Jeder Berliner darf ein Gepäckstück bis 15 Kilo Gewicht mitnehmen, für Kinder gelten 10 Kilogramm.“

Es wäre nicht unwahrscheinlich gewesen, es gab gute Gründe mit einer weiteren Berlin-Krise zu rechnen. Es wäre die vierte gewesen. Erst war da die Blockade, die Krise Nummer eins. 1958 stellte Chrustschow ein Ultimatum, die Krise Nummer zwei. Damals wurde meinen Eltern ein kleine Villa im Grunewald für 20 000 D-Mark angeboten. Sie hatten das Geld nicht und selbst wenn, hätten sie das Haus wohl nicht gekauft, denn sie mussten damit rechnen, kurz danach von den Russen enteignet zu werden. Der Mauerbau wurde dann die dritte Krise und eine 28 Jahre währende Warnung.

Ich war mir einer potentiellen Bedrohung immer bewusst und benutzte sie als eine Entschuldigung meinem Leben etwas Vorläufiges und Offenes zu verleihen. Mit 18 war ich mit der Schule fertig, Abitur und Studium waren mir versagt und es dauerte 14 Jahre, bis ich mit 32 den ersten regulären Vollzeitjob antrat und eine Familie gründete. Bis dahin habe ich so gelebt, als ob es kein Morgen gäbe. Natürlich hatte diese Art zu leben auch etwas Trauriges, aber es entsprach meinem Naturell und ich habe es als stimmig empfunden. Man kann West-Berlin auch als einen ungeplanten sozialen und psychologischen Feldversuch sehen. Wie entwickeln sich Menschen, die in einer ummauerten Stadt wohnen, deren Familien getrennt oder zerfallen sind? Und die gleichzeitig mit der Entfremdung einer hochtechnisierten Gesellschaft im Kapitalismus leben und beobachten können, dass die realsozialistische Versuchsanordnung im Osten der Stadt auch nicht funktioniert. Sie leben als ob nichts wäre. Die Mehrheit macht einfach weiter. Doch Einzelne und subkulturelle Gruppen ziehen ihren Vorteil aus den Eigenheiten der Lage. Die spezielle Freiheit zieht sogar Künstler an. Bekannte wie David Bowie und noch unbekannte wie Wolfgang Müller, der die Stadt wie einen Therapieplatz empfand, als er in den 70ern kam. Neben dem Kapitalismus, wörtlich darunter, bildete sich eine Subkultur, bei der das Geld verdienen zuletzt kam. Brachen und Sub-Standard-Immobilien boten viel Platz für Experimente. Für meine 30 Quadratmeter-Wohnung in der Rheinstraße zahlte ich 1977 ganze 40 Mark Miete, im Monat! An solchen Möglichkeiten mangelt es heute und Freunde und Bekannte von mir ziehen traurigen Herzens aus Berlin weg, weil sie die Mieten und Lebenshaltungskosten nicht mehr aufbringen können.

Ich arbeitete damals 16 oder maximal 20 Stunden in der Woche in den verschiedensten Jobs und hatte meist um die 500 D-Mark zur Verfügung. Das reichte für ein bescheidenes, aber stressfreies Dasein. Sozialhilfe oder andere Beihilfen habe ich nie bezogen, manchmal steckte mir meine Mutter etwas zu. Ich las viel, flanierte durch die Stadt und verbrachte Zeit in Cafés und Discos. Mit Mitte 20 wurde es etwas langweilig, ich fing an zu schreiben und stellte merkwürdige Projekte auf die Beine. Fanzines, Tonträger, Hörspiele, Veranstaltungen und schließlich Filme.

Gab es auch Schlechtes an West-Berlin? Natürlich, das eingesperrt sein, kein Umland zu kennen, die Winter, in denen Berlin ungeheuer trist sein konnte und in denen einem die Braunkohle und der Trabimief den Atem nahmen. Dazu war Berlin nie eine sehr freundliche Stadt, genauso wie in Wien oder New York war hier der Ton stets ruppig. Das mit-einander-umgehen kostete Nerven und selbst als Insel im Sozialismus war West-Berlin eine schnelle Stadt, die einen mit ihrem Tempo ansteckte. Trotzdem war die Mauerstadt soviel beschaulicher als die neue Hauptstadt der Berliner Republik.

Am Abend des 9. November 1989 war ich mit einer Freundin in einem Restaurant in der Nürnberger Straße essen gewesen. Gegen Mitternacht ging ich auf Nebenstraßen den kurzen Weg zur Lietzenburger Ecke Joachimsthaler Straße, wo ich damals wohnte. Es roch ungewohnt, sonst fiel mir nichts auf. Erst später realisierte ich, das der Dunst von Zweitakter-Gemisch in der Luft lag. Daheim zog ich mich aus, putzte die Zähne und schaltete nebenbei den Fernseher an. Die Stimmen, die aus der Kiste kamen klangen aufgeregt, im vorbeigehen schaute ich auf den Bildschirm und sah das Kranzler-Eck, 400 Meter entfernt, irgendetwas war los. Es war voll auf dem Kudamm, lustige kleine Autos fuhren herum und alle waren aufgeregt. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich begriff, dass die Mauer durchlässig geworden war.

In wenigen Minuten hatte ich mich wieder angezogen, dann lief ich zum Kranzlereck. Etwa drei Stunden stand ich da, umarmte fremde Menschen, trank mit ihnen Rotkäppchen-Sekt, immer wieder liefen mir Freundentränen über die Wangen. Tatsächlich weinte ich zum ersten Mal seit neun Jahren, das letzte Mal hatte ich geweint, nachdem am 8. Dezember 1980 John Lennon erschossen wurde, doch damals weinte ich aus Trauer, nun weil mir ein Stein vom Herzen fiel, von dem ich gar nicht gewusst hatte, das er da war. 28 Jahre hatte ich mit der Mauer gelebt, mein gesamtes Leben als „zoon politikon“, als politisch denkendes Wesen. Sieben war ich beim Mauerbau und es war die erste Erfahrung, die ich mit Politik und Geschichte hatte. Und natürlich hatte sie mich geprägt. Es gab da eine Enge in meiner Brust. Das Gefühl einer tatsächlichen oder vermeintlichen Behinderung, wegen derer ich mein ganzes Leben nur als vorläufiges sah. Eine Behinderung, die dann enden würde, wenn auch die Teilung von Land und Stadt endete. Nun war es soweit.

Aber erstmal dachte ich nicht an das Persönliche, zunächst versuchte ich das Historische einzuordnen. Ich wünschte der DDR und seinen Bürgern einen eigenen, dritten Weg. Noch nichts ahnte ich vom Dammbruch der Werte, vom Sog der D-Mark. Nichts ahnte ich davon, dass es die DDR ein Jahr später nicht mehr geben würde, dass ausgerechnet Helmut Kohl das realsozialistische Land im Sturm erobern würde, ich konnte es mir nicht vorstellen in dieser Nacht der Emotionen.

Ein halbes Jahr vorher, im Frühsommer ’89 hatte ich den Eindruck, dass sich in der Hauptstadt der DDR etwas tut. In Mauerzeiten bin nie viel in Ost-Berlin gewesen. Ich fand es deprimierend und vor ’86 konnte ich mir den Zwangsumtausch von 25.-DM kaum leisten. Nun fuhr ich öfter rüber, meistens mit meiner Freundin Helene. Wir merken bald das Doc Martens Stiefel ein KO-Kriterium sind und ziehen neutrales Schuhwerk an. Die Grenzer schielen zwar auf Helenes bunte Strähnen im blondierten Haar, doch weder die Schablone Skinhead noch die des “Punkers” passt auf uns und wir dürfen rein, ins realsozialistische Vergnügen.

Bei unserem ersten Besuch gehen wir auf ein Straßenfest im Ernst-Thälmann-Park. Das scheint eine angenehme Nachbarschaft zu sein. Entspannte, freundliche Berliner, sogar lesbische und schwule Päarchen, die sich nicht verstecken. Das das nicht typisch ist für die DDR oder auch Ost-Berlin ist, ist uns natürlich klar. Wir reden mit ein paar jungen Leuten, die sich vorsichtig, oder aus Mangel an Material, nur leicht punkig gestylt haben. Eine junge Frau fragt Helene nach ihren Haaren. Nicht die bunten Strähnchen interessieren sie, die sind ohnehin utopisch, nein, wie Helene ihren Schopf blondiert möchte sie wissen. Es dauert bis Helene bewusst wird, dass man hier sowas nicht einfach im Drogerie-Markt kaufen kann. Schliesslich empfiehlt sie Wasserstoffperoxid. Davon hat die junge Frau noch nie gehört. Dieses unwesentliche Rencontre mit der Realität des Sozialismus gibt Helene zu denken. Ein Land, in dem Frau ihre Haare nicht ordentlich blondieren kann, ist ein Unding aber auch ein eoxtisches Wunderland, das es zu entdecken gilt.

Ein andermal sind wir an einem Sonnabend am Prenzlauer Berg. Wir haben die ausgefallene Idee, irgendwo tanzen zu gehen. Vom Frannz-Klub haben wir gehört. Wir sprechen mit verschiedenen punkig aussehenden Jugendlichen auf der Schönhauser Starße. Schnell wird klar, dass wir den Frannz-Klub abhaken können. Ohne Karte oder Beziehungen hilft selbst Schlange stehen nicht, weil der Laden schon am frühen Abend voll ist. Wir sind froh wenigstens einen Tisch in einem kleinen Restaurant auf der Schönhauser zu bekommen. Etwas frustriert wollen danach wieder zurück in den Westen, unsere Ostkohle haben wir schon ausgegeben. Plötzlich erscheinen zwei Punks im Lokal, offensichtlich Fremdkörper hier. Noch bevor der Kellner sie herauskomplimentieren kann, haben sie uns einen Zettel zugesteckt. Alles sehr konspirativ.

Die Adresse in der fast unbeleuchteten Kastanienallee ist ein unbewohntes Haus, Licht bzw. Strom scheint es nicht zu geben. Wir schleichen uns mit Herzklopfen und erhobenem Feuerzeug bis in den Hof. Da hängt ein kleines Schild auf dem “Keller” steht und ein Pfeil weist nach unten. Mit angehaltenem Atem tapsen wir die Kellertreppe abwärts. Dann hören wir Musik und sehen ein Flackern. Tatsächlich unten sitzen ca. 20 Punks bei Kerzen und Baustellenleuchten, aus einem kleinen Kassettenplayer tönen die Einstürzenden Neubauten:

“Halber Mensch

Wir sorgen für dich

Wir nehmen für dich wahr

Halber Mensch

Wer geteilt ist, hat nichts mitzuteilen”

Wir werden freundlich begrüßt, es ist eine Party, doch zu trinken gibt es nichts, noch nicht einmal geraucht wird. Kein Geld zu haben gehört wohl irgendwie zu ihrer Art zu leben. Trotzdem freuen sie sich, als wir unsere Zigaretten verteilen. Helene will etwas Gutes tun und besorgt aus einer Kneipe in der Nähe Bier und mehr Zigaretten. Wir unterhalten uns angeregt, ob wir die Neubauten gesehen haben? Ja, im SO36, Blixa war auch Barkeeper, man kennt sich. Besonders angeregt unterhält sich Helene mit einem Rocco. Ich werde langsam nervös, mein paranoides Feintuning sagt mir, wir sollten aufbrechen. Ich mache Druck, wir verabschieden uns, Helene steckt einen Zettel von Rocco ein.

Als sich Helene zehn Tage später mit Rocco treffen will, wird sie an der Grenze zwei Stunden lang aufgehalten. Man befragt sie und sie wird von einer barschen Uniformierten gefilzt. Das wichtigste finden sie nicht, eine Reihe von taz-Artikeln, die Rocco sehr interessieren. Obwohl sie selbst nicht kifft, hat Helene ein kleines Piece für Rocco im BH versteckt, Rocco ist scharf darauf es auszuprobieren. Auch das findet der Grenzdrachen nicht. Die Kiwis und andere Westleckereien darf sie behalten.

Natürlich wird sie verfolgt. Erst mit Rocco hängen sie den Schatten ab. Sie erfährt, 10 Minuten nachdem wir den Keller in der Kastanienallee verlassen hatten, kamen die Bullen und die Stasi. Die Anwesenden wurden eine Nacht festgehalten, doch niemand hatte etwas Verwerfliches dabei, so blieb es dabei. Wenn sie Helene und mich bekommen hätten, wäre das schlimmer gewesen. “Feindliche Agenten” oder irgendsoeinen Quatsch hätten sich die Betonschädel für uns ausgedacht. Einmal mehr im Leben dankte ich meiner Paranoia. Ich lies es mir eine Warnung sein, Helene war eher angestachelt und brachte Rocco regelmäßig “hetzerische Propagandaschriften” mit. Allerdings lernte sie dazu, sie schrieben sich nicht mehr, sondern verabredeten sich immer gleich persönlich.

In der Nacht des Mauerfalls schlafe ich nur zwei oder drei Stunden, mehr brauche ich nicht. Ich lebe höchst gesund, um die für mich neue und ungewohnte Aufgabe, den Offenen Kanal Berlin zu organisieren, bewältigen zu können. Kein Fleisch, kein Zucker, kein Alkohol, leider wird sich auch das durch den Mauerfall ändern. Mit dem Rotkäppchen hat es schon angefangen.

Der 10. November ist ein Freitag. Obwohl die Disposition erst um 10 Uhr aufmacht, bin ich früher da. Ich rechne mit den ersten DDR Bürgern, die sich beim OKB anmelden wollen und ich werde nicht enttäuscht. Gegen halb zehn klopft es an meiner Tür. Eine junge, sympathische Frau mit milchkaffeebrauner Haut betritt vorsichtig mein Büro. “Sind sie Herr Kluge?” “Ja, ich bin der Marcus. Was kann ich für dich tun?” In den Kindertagen des Senders duzten wir eigentlich jeden, der zu uns kam. “Ich bin die Dinah, ich will Fernsehen machen. Das geht doch hier?” “Ja, das geht hier.” Es war der beste Job der Welt, ich liebte ihn.

Dinah war die Prinzessin des Prenzlauer Bergs, sie kannte jeden, wusste Alles und wurde zu meiner Führerin durch die Boheme der Hauptstadt der DDR. Als Nichtweiße in der DDR aufzuwachsen hatte sie tough gemacht, aber sie bemäntelte diese Stärke mit einer entwaffnenden Liebenswürdigkeit. Ich traf sie meistens im „1900“, dem legendären Restaurant, in dem sich die Intelligenz Ost-Berlins traf. Gerade war der in den Westen geflüchtete Ex-Chef zurück gekommen und der Laden brummte jeden Abend. Dinah stellte mich Promis wie Heiner Müller vor, für den sie eine Art Maskottchen war. Anschließend schleppte mich Dinah in offizielle und auch inoffizielle Tränken der Ureinwohner, die von Westberlinern noch nicht entdeckt wurden.

Dinah hatte in den letzten Jahren der DDR gut gelebt. Mit Freunden hatte sie einfache Klamotten genäht, Hemden, Hosen, Westen. Diese haben sie dann verkauft, im Sommer an der Ostsee oder im Winter in den Wintersportorten. Diese Ergänzung der notorisch schlechten planwirtschaftlichen Versorgung mit tragbarer Kleidung, rissen ihnen die DDR-Bürger förmlich aus den Händen. Sie hatten Geld, mehr als sie ausgeben konnten. Sie wohnten in den besten Hotels, speisten in Restaurant wie die Wessis. Die Behörden ließen sie in Ruhe, man wollte das kleine Ventil für die modischen Bedürfnisse der Ostler nicht zudrehen, so pragmatisch wurde auch gedacht in den letzten Tagen des realsozialistischen deutschen Staates.

Als ich am Sonnabend, dem 11.11. 89 vom Balkon sah, warteten etwa 500 DDR-Bürger in einer ordentlichen Schlange auf die Öffnung der Bank am Rankeplatz. Es begannen wilde Tage am Kudamm, schließlich konnte ich kaum noch etwas einkaufen. Als ich am 18. 11. meinen 35. Geburtstag feierte, brachte mir eine Freundin aus Ost-Berlin ein DDR-Care-Paket mit. Mit einem Einkaufsnetz voll Rondo-Kaffee, Tempo-Erbsen und Brausepulver war ich vorerst versorgt. Ich hatte seit Jahrzehnten kein Einkaufsnetz gesehen.

Früher an diesem Tag geriet ich auf ein bekanntes Mauerfall-Foto im U-Bahnhof Schlesisches Tor, inmitten von Ostlern werde auch ich zum „DDR-Touristen“. Neben das Foto schreibt meine Mutter meinen Namen, sie war stolz auf ihre Entdeckung.

Ein paar Straßen von meiner Wohnung entfernt arbeitete Helene damals noch in einem Supermarkt. An ihrer Kasse spielten sich herzerweichende Szenen ab, Kinder küssten Schokoriegel und Kunden aus dem Osten bedankten sich bei ihr, besonders weil die Kassiererinnen Überstunden machten, um den Ansturm zu bewältigen. Ein Einsatz, der in der Arbeitswelt des Realsozialismus wohl schwer vorstellbar war.

Ich wäre beinahe an den Kollwitzplatz gezogen im Februar 1990; ich fand spannend was da passierte. Schon im März 1990 änderte sich das, denn da wählten meine Brüder und Schwestern Kohl und die D-Mark. Was dann passierte war nicht spannend, es war traurig und beschämend, als die DDR, wie eine “Müllhalde der Geschichte” von den „Siegern“, den Wessis, abgewickelt wurde. Kohl fiel die Einheit in den Schoß, ein ungeheuerlicher Glücksfall. Ohne den Mauerfall, was würde von Kohl übrig bleiben in den Geschichtsbüchern? Wohl nur seine kriminelle Spendenpraxis und seine Dreistigkeit, über dem Gesetz zu stehen, die er mit den Worten „Ich habe mein Ehrenwort gegeben!“, bewies. Er hat Glück gehabt, die Einheit haben Andere beschlossen zuzulassen. Ich bin kein Feind der Einheit. Deutschland hat Jahrhunderte in Kleinstaatlichkeit existiert, obwohl Sprache und Kultur zusammengehörten und durch den kalten Krieg entzwei geschnitten zu sein, war unnatürlich. Die Einheit Deutschlands, wie auch die Europas, ist eine gute Sache. Problematisch wird sie in den Details, in der Bürokratie und Regelwut. „Den Übermut der Ämter und die Schmach, die Unwert schweigendem Verdienst erweist.“*, so ärgerte sich schon Hamlet.

Natürlich freute ich mich über die neue Freiheit, es gab viel zu entdecken und ich machte sogar den Führerschein, denn ich in West-Berlin nie gebraucht hatte. Erst im neuen Jahrtausend wurde mir bewusst, wie sehr mir mein altes West-Berlin fehlte. Bis dahin war ich abgelenkt durch die neue Situation und ihre Möglichkeiten. Doch dann fühlte ich plötzlich eine Leere; mir fehlte West-Berlin, seine Vorläufigkeit, seine Freiheit, seine Einmaligkeit, sein Lebensgefühl und seine provinzielle Gemütlichkeit. Und natürlich das Lebensgefühl als halber Mensch, dem zwar etwas fehlt, der aber dafür ganz im hier und jetzt lebte.

Bin ich denn jetzt ein ganzer Mensch und ist der Grund für diese Heilung das Zusammenwachsen der Stadt? Ja, ich fühle mich heute wie ein ganzer Mensch und Nein, das Zusammenwachsen der Stadt hat damit fast nichts zu tun. Denn zum einen ist die Stadt ja nur höchst unvollkommen zusammengewachsen, überall gibt es Narben und unverheilte Wunden, die durch hässliche, neue Architektur nur noch mehr auffallen. Zum anderen, weil meine persönliche Heilung ein Ergebnis von selbst geleisteter Arbeit war, unter Mithilfe von Menschen, die mich unterstützt haben. Körperliche Krankheit, Schmerzen zwangen mich zur Einkehr und Aufarbeitung kindlicher Traumata. Erst 2006 wurde klar, das nicht nur eine unerkannte Hochbegabung mich gehemmt hatte, sondern auch eine ungefilterte Wahrnehmung der Realität. Nun habe ich gelernt damit zu leben, Berlin hat kaum Anteil gehabt, außer eine immer wieder anregende, inspirierende Athmosphäre zu bieten, auch heute noch.

In jungen Jahren habe ich mich für meine „Unfähigkeit“ selbst bestraft. Heute habe ich mir meine Andersartigkeit verziehen. Ich erlaube es nicht mehr, mich schlecht zu behandeln, oder von anderen schlecht behandelt zu werden und ich würde es nicht mehr akzeptieren, als ein halber Mensch zu leben.

Was ist aus Helene und Dinah geworden? Dinah hat nie Fernsehen bei mir im Sender gemacht. Wir blieben ein paar Jahre lose befreundet und ich beobachtete, wie sie immer neue Projekte entwickelte, ohne wirklich etwas fertigzubringen. Erst das Kind, das sie von einem Juristen bekam, gab ihr Erdung und eine nachhaltige Aufgabe. Dann verlor ich sie aus den Augen, ich glaube sie verlies die Stadt, um an einem idyllischeren Ort zu leben.

Auch Helene bekam Nachwuchs, zweimal sogar. Wir waren lange befreundet, sie arbeitete schon seit Anfang der 90er im Bereich linker Politik und diese Aufgabe fraß irgendwann ihr Privatleben. Wir sahen uns nur noch selten und schließlich antwortete sie nicht mehr. Ich sprach auf ihren Anrufbeantworter, schrieb Mails und Briefe, bat um wenigstens eine Erklärung. Hatte ich etwas gesagt oder getan, war ihr etwas passiert? Nichts kam zurück, es ist jetzt drei Jahre her und für mich immer noch schwer zu begreifen. Erst vor zwei Monaten habe nochmal einen Versuch gemacht, ohne jeden Erfolg. Natürlich heißt Helene nicht Helene und ich werde auch nicht sagen, wo sie politisch wirkt und deshalb hat das Passbild, das sie mir 1989 schenkte, diesen Balken.

Heute, 2014, ist auch die letzte Brache bebaut, jeder Kiez mit einer auswechselbaren Mall versorgt und jeder Freiraum zum Zwecke des Gelderwerbs vernichtet. Es fehlt mir mein altes West-Berlin, heute mehr denn je. In ein paar Tagen 60 zu werden macht es nicht besser. Oder vielleicht doch ein wenig. Denn im Alter hat man ja das Recht, sich mit frohen Gedanken an eine Zeit zu erinnern, „als alles besser war.“

Ende

Die Illustration “Halber Mensch” hat Rainer Jacob gezeichnet.

Anmerkung: Einige Absätze dieses Textes habe bereits Anfang 2014 im Präsens verfasst. Eigentlich hätte ich diese bei der Redaktion ins Präteritum setzen sollen. Ausnahmsweise habe ich dagegen entschieden, weil ich den Eindruck hatte, dem Text damit seine Frische und Unmittelbarkeit zu nehmen. M.K.

*Hamlets Monolog in der Übersetzung von August Wilhelm von Schlegel.

Das Foto von mir als “DDR-Tourist” stammt aus dem Buch “Berlin im November”, erschienen 1990 bei Nicolai.

Berlinische Leben – „Halber Mensch“ / Die Poesie des Unfertigen / 9.11.1989

28 Jahre habe ich auf der Insel West-Berlin gelebt, die die Mauer wie ein feindlicher Ozean umgrenzte. Heute vermisse ich dieses West-Berlin. Vielleicht könnte man dieses Gefühl „Westalgie“ nennen. Denn im Gegensatz zur Ostalgie, die einem maroden System voller Spitzelei und Kleinbürgerlichkeit huldigt, erinnert uns die „Westalgie“ an eine Welt, in der das Meiste gut und nur weniges schlecht war. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich zurückdenke.

Es ist nun ein Vierteljahrhundert her, dass dieses West-Berlin Geschichte wurde und die Erinnerung neigt dazu, die Dinge schönzufärben. Umso länger sie vergangen sind, umso schöner scheinen sie zu sein. Trotzdem ist auch diese Erinnerung real, wir erfinden ja nichts. Wenn ich etwas besonders an West-Berlin geschätzt habe, dann war es die Vorläufigkeit, die das Leben dort hatte. Nicht nur die Personalausweise waren behelfsmäßig und der Status der Stadt vorläufig. Ich habe mein ganzes Leben dort als vakant und nicht festgelegt empfunden. Ich führte ein halbes Leben, ohne Zukunft und Pläne, ich war ein Halber Mensch, aber diese Unfertigkeit gefiel mir gut. Ich brauchte mich auf nichts festzulegen. Denn jederzeit hätte ich im Radio folgende Nachricht hören können:

„Starke Militärkräfte des Warschauer Paktes bewegen sich auf West-Berlin zu. Die Westalliierten versuchen die Halbstadt solange zu halten, bis West-Berlin evakuiert ist. Bleiben sie zu Hause, bis ihnen mitgeteilt wird, wann sie und von welchem Flughafen sie ausgeflogen werden. Jeder Berliner darf ein Gepäckstück bis 15 Kilo Gewicht mitnehmen, für Kinder gelten 10 Kilogramm.“

Es wäre nicht unwahrscheinlich gewesen, es gab gute Gründe mit einer weiteren Berlin-Krise zu rechnen. Es wäre die vierte gewesen. Erst war da die Blockade, die Krise Nummer eins. 1958 stellte Chrustschow ein Ultimatum, die Krise Nummer zwei. Damals wurde meinen Eltern ein kleine Villa im Grunewald für 20 000 D-Mark angeboten. Sie hatten das Geld nicht und selbst wenn, hätten sie das Haus wohl nicht gekauft, denn sie mussten damit rechnen, kurz danach von den Russen enteignet zu werden. Der Mauerbau wurde dann die dritte Krise und eine 28 Jahre währende Warnung.

Ich war mir einer potentiellen Bedrohung immer bewusst und benutzte sie als eine Entschuldigung meinem Leben etwas Vorläufiges und Offenes zu verleihen. Mit 18 war ich mit der Schule fertig, Abitur und Studium waren mir versagt und es dauerte 14 Jahre, bis ich mit 32 den ersten regulären Vollzeitjob antrat und eine Familie gründete. Bis dahin habe ich so gelebt, als ob es kein Morgen gäbe. Natürlich hatte diese Art zu leben auch etwas Trauriges, aber es entsprach meinem Naturell und ich habe es als stimmig empfunden. Man kann West-Berlin auch als einen ungeplanten sozialen und psychologischen Feldversuch sehen. Wie entwickeln sich Menschen, die in einer ummauerten Stadt wohnen, deren Familien getrennt oder zerfallen sind? Und die gleichzeitig mit der Entfremdung einer hochtechnisierten Gesellschaft im Kapitalismus leben und beobachten können, dass die realsozialistische Versuchsanordnung im Osten der Stadt auch nicht funktioniert. Sie leben als ob nichts wäre. Die Mehrheit macht einfach weiter. Doch Einzelne und subkulturelle Gruppen ziehen ihren Vorteil aus den Eigenheiten der Lage. Die spezielle Freiheit zieht sogar Künstler an. Bekannte wie David Bowie und noch unbekannte wie Wolfgang Müller, der die Stadt wie einen Therapieplatz empfand, als er in den 70ern kam. Neben dem Kapitalismus, wörtlich darunter, bildete sich eine Subkultur, bei der das Geld verdienen zuletzt kam. Brachen und Sub-Standard-Immobilien boten viel Platz für Experimente. Für meine 30 Quadratmeter-Wohnung in der Rheinstraße zahlte ich 1977, 40 Mark Miete, im Monat! An solchen Möglichkeiten mangelt es heute und Freunde und Bekannte von mir ziehen traurigen Herzens aus Berlin weg, weil sie die Mieten und Lebenshaltungskosten nicht mehr aufbringen können.

Ich arbeitete damals 16 oder maximal 20 Stunden in der Woche in den verschiedensten Jobs und hatte meist um die 500 D-Mark zur Verfügung. Das reichte für ein bescheidenes, aber stressfreies Dasein. Sozialhilfe oder andere Beihilfen habe ich nie bezogen, manchmal steckte mir meine Mutter etwas zu. Ich las viel, flanierte durch die Stadt und verbrachte Zeit in Cafés und Discos. Mit Mitte 20 wurde es etwas langweilig, ich fing an zu schreiben und stellte merkwürdige Projekte auf die Beine. Fanzines, Tonträger, Hörspiele, Veranstaltungen und schließlich Filme.

Gab es auch Schlechtes an West-Berlin? Natürlich, das eingesperrt sein, kein Umland zu kennen, die Winter, in denen Berlin ungeheuer trist sein konnte und in denen einem die Braunkohle und der Trabimief den Atem nahmen. Dazu war Berlin nie eine sehr freundliche Stadt, genauso wie in Wien oder New York war hier der Ton stets ruppig. Das mit-einander-umgehen kostete Nerven und selbst als Insel im Sozialismus war West-Berlin eine schnelle Stadt, die einen mit ihrem Tempo ansteckte. Trotzdem war die Mauerstadt soviel beschaulicher als die neue Hauptstadt der Berliner Republik.

Am Abend des 9. November 1989 war ich mit einer Freundin in einem Restaurant in der Nürnberger Straße essen gewesen. Gegen Mitternacht ging ich auf Nebenstraßen den kurzen Weg zur Lietzenburger Ecke Joachimsthaler Straße, wo ich damals wohnte. Es roch ungewohnt, sonst fiel mir nichts auf. Erst später realisierte ich, das der Dunst von Zweitakter-Gemisch in der Luft lag. Daheim zog ich mich aus, putzte die Zähne und schaltete nebenbei den Fernseher an. Die Stimmen, die aus der Kiste kamen klangen aufgeregt, im vorbeigehen schaute ich auf den Bildschirm und sah das Kranzler-Eck, 400 Meter entfernt, irgendetwas war los. Es war voll auf dem Kudamm, lustige kleine Autos fuhren herum und alle waren aufgeregt. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich begriff, dass die Mauer durchlässig geworden war.

In wenigen Minuten hatte ich mich wieder angezogen, dann lief ich zum Kranzlereck. Etwa drei Stunden stand ich da, umarmte fremde Menschen, trank mit ihnen Rotkäppchen-Sekt, immer wieder liefen mir Freundentränen über die Wangen. Tatsächlich weinte ich zum ersten Mal seit neun Jahren, das letzte Mal hatte ich geweint, nachdem am 8. Dezember 1980 John Lennon erschossen wurde, doch damals weinte ich aus Trauer, nun weil mir ein Stein vom Herzen fiel, von dem ich gar nicht gewusst hatte, das er da war. 28 Jahre hatte ich mit der Mauer gelebt, mein gesamtes Leben als „zoon politikon“, als politisch denkendes Wesen. Sieben war ich beim Mauerbau und es war die erste Erfahrung, die ich mit Politik und Geschichte hatte. Und natürlich hatte sie mich geprägt. Es gab da eine Enge in meiner Brust. Das Gefühl einer tatsächlichen oder vermeintlichen Behinderung, wegen derer ich mein ganzes Leben nur als vorläufiges sah. Eine Behinderung, die dann enden würde, wenn auch die Teilung von Land und Stadt endete. Nun war es soweit.

Aber erstmal dachte ich nicht an das Persönliche, zunächst versuchte ich das Historische einzuordnen. Ich wünschte der DDR und seinen Bürgern einen eigenen, dritten Weg. Noch nichts ahnte ich vom Dammbruch der Werte, vom Sog der D-Mark. Nichts ahnte ich davon, dass es die DDR ein Jahr später nicht mehr geben würde, dass ausgerechnet Helmut Kohl das realsozialistische Land im Sturm erobern würde, ich konnte es mir nicht vorstellen in dieser Nacht der Emotionen.

Ein halbes Jahr vorher, im Frühsommer ’89 hatte ich den Eindruck, dass sich in der Hauptstadt der DDR etwas tut. In Mauerzeiten bin nie viel in Ost-Berlin gewesen. Ich fand es deprimierend und vor ’86 konnte ich mir den Zwangsumtausch von 25.-DM kaum leisten. Nun fuhr ich öfter rüber, meistens mit meiner Freundin Helene. Wir merken bald das Doc Martens Stiefel ein KO-Kriterium sind und ziehen neutrales Schuhwerk an. Die Grenzer schielen zwar auf Helenes bunte Strähnen im blondierten Haar, doch weder die Schablone Skinhead noch die des “Punkers” passt auf uns und wir dürfen rein, ins realsozialistische Vergnügen.

Bei unserem ersten Besuch gehen wir auf ein Straßenfest im Ernst-Thälmann-Park. Das scheint eine angenehme Nachbarschaft zu sein. Entspannte, freundliche Berliner, sogar lesbische und schwule Päarchen, die sich nicht verstecken. Das das nicht typisch ist für die DDR oder auch Ost-Berlin ist, ist uns natürlich klar. Wir reden mit ein paar jungen Leuten, die sich vorsichtig, oder aus Mangel an Material, nur leicht punkig gestylt haben. Eine junge Frau fragt Helene nach ihren Haaren. Nicht die bunten Strähnchen interessieren sie, die sind ohnehin utopisch, nein, wie Helene ihren Schopf blondiert möchte sie wissen. Es dauert bis Helene bewusst wird, dass man hier sowas nicht einfach im Drogerie-Markt kaufen kann. Schliesslich empfiehlt sie Wasserstoffperoxid. Davon hat die junge Frau noch nie gehört. Dieses unwesentliche Rencontre mit der Realität des Sozialismus gibt Helene zu denken. Ein Land, in dem Frau ihre Haare nicht ordentlich blondieren kann, ist ein Unding aber auch ein eoxtisches Wunderland, das es zu entdecken gilt.

Ein andermal sind wir an einem Sonnabend am Prenzlauer Berg. Wir haben die ausgefallene Idee, irgendwo tanzen zu gehen. Vom Frannz-Klub haben wir gehört. Wir sprechen mit verschiedenen punkig aussehenden Jugendlichen auf der Schönhauser Starße. Schnell wird klar, dass wir den Frannz-Klub abhaken können. Ohne Karte oder Beziehungen hilft selbst Schlange stehen nicht, weil der Laden schon am frühen Abend voll ist. Wir sind froh wenigstens einen Tisch in einem kleinen Restaurant auf der Schönhauser zu bekommen. Etwas frustriert wollen danach wieder zurück in den Westen, unsere Ostkohle haben wir schon ausgegeben. Plötzlich erscheinen zwei Punks im Lokal, offensichtlich Fremdkörper hier. Noch bevor der Kellner sie herauskomplimentieren kann, haben sie uns einen Zettel zugesteckt. Alles sehr konspirativ.

Die Adresse in der fast unbeleuchteten Kastanienallee ist ein unbewohntes Haus, Licht bzw. Strom scheint es nicht zu geben. Wir schleichen uns mit Herzklopfen und erhobenem Feuerzeug bis in den Hof. Da hängt ein kleines Schild auf dem “Keller” steht und ein Pfeil weist nach unten. Mit angehaltenem Atem tapsen wir die Kellertreppe abwärts. Dann hören wir Musik und sehen ein Flackern. Tatsächlich unten sitzen ca. 20 Punks bei Kerzen und Baustellenleuchten, aus einem kleinen Kassettenplayer tönen die Einstürzenden Neubauten:

“Halber Mensch

Wir sorgen für dich

Wir nehmen für dich wahr

Halber Mensch

Wer geteilt ist, hat nichts mitzuteilen”

Wir werden freundlich begrüßt, es ist eine Party, doch zu trinken gibt es nichts, noch nicht einmal geraucht wird. Kein Geld zu haben gehört wohl irgendwie zu ihrer Art zu leben. Trotzdem freuen sie sich, als wir unsere Zigaretten verteilen. Helene will etwas Gutes tun und besorgt aus einer Kneipe in der Nähe Bier und mehr Zigaretten. Wir unterhalten uns angeregt, ob wir die Neubauten gesehen haben? Ja, im SO36, Blixa war auch Barkeeper, man kennt sich. Besonders angeregt unterhält sich Helene mit einem Rocco. Ich werde langsam nervös, mein paranoides Feintuning sagt mir, wir sollten aufbrechen. Ich mache Druck, wir verabschieden uns, Helene steckt einen Zettel von Rocco ein.

Als sich Helene zehn Tage später mit Rocco treffen will, wird sie an der Grenze zwei Stunden lang aufgehalten. Man befragt sie und sie wird von einer barschen Uniformierten gefilzt. Das wichtigste finden sie nicht, eine Reihe von taz-Artikeln, die Rocco sehr interessieren. Obwohl sie selbst nicht kifft, hat Helene ein kleines Piece für Rocco im BH versteckt, Rocco ist scharf darauf es auszuprobieren. Auch das findet der Grenzdrachen nicht. Die Kiwis und andere Westleckereien darf sie behalten.

Natürlich wird sie verfolgt. Erst mit Rocco hängen sie den Schatten ab. Sie erfährt, 10 Minuten nachdem wir den Keller in der Kastanienallee verlassen hatten, kamen die Bullen und die Stasi. Die Anwesenden wurden eine Nacht festgehalten, doch niemand hatte etwas Verwerfliches dabei, so blieb es dabei. Wenn sie Helene und mich bekommen hätten, wäre das schlimmer gewesen. “Feindliche Agenten” oder irgendsoeinen Quatsch hätten sich die Betonschädel für uns ausgedacht. Einmal mehr im Leben dankte ich meiner Paranoia. Ich lies es mir eine Warnung sein, Helene war eher angestachelt und brachte Rocco regelmäßig “hetzerische Propagangaschriften” mit. Allerdings lernte sie dazu, sie schrieben sich nicht mehr, sondern verabredeten sich immer gleich persönlich.

In der Nacht des Mauerfalls schlafe ich nur zwei oder drei Stunden, mehr brauche ich nicht. Ich lebe höchst gesund, um die für mich neue und ungewohnte Aufgabe, den Offenen Kanal Berlin zu organisieren, bewältigen zu können. Kein Fleisch, kein Zucker, kein Alkohol, leider wird sich auch das durch den Mauerfall ändern. Mit dem Rotkäppchen hat es schon angefangen.

Der 10. November ist ein Freitag. Obwohl die Disposition erst um 10 Uhr aufmacht, bin ich früher da. Ich rechne mit den ersten DDR Bürgern, die sich beim OKB anmelden wollen und ich werde nicht enttäuscht. Gegen halb zehn klopft es an meiner Tür. Eine junge, sympathische Frau mit milchkaffeebrauner Haut betritt vorsichtig mein Büro. “Sind sie Herr Kluge?” “Ja, ich bin der Marcus. Was kann ich für dich tun?” In den Kindertagen des Senders duzten wir eigentlich jeden, der zu uns kam. “Ich bin die Dinah, ich will Fernsehen machen. Das geht doch hier?” “Ja, das geht hier.” Es war der beste Job der Welt, ich liebte ihn.

Dinah war die Prinzessin des Prenzlauer Bergs, sie kannte jeden, wusste Alles und wurde zu meiner Führerin durch die Boheme der Hauptstadt der DDR. Als Nichtweiße in der DDR aufzuwachsen hatte sie tough gemacht, aber sie bemäntelte diese Stärke mit einer entwaffnenden Liebenswürdigkeit. Ich traf sie meistens im „1900“, dem legendären Restaurant, in dem sich die Intelligenz Ost-Berlins traf. Gerade war der in den Westen geflüchtete Ex-Chef zurück gekommen und der Laden brummte jeden Abend. Dinah stellte mich Promis wie Heiner Müller vor, für den sie eine Art Maskottchen war. Anschließend schleppte mich Dinah in offizielle und auch inoffizielle Tränken der Ureinwohner, die von Westberlinern noch nicht entdeckt wurden.

Dinah hatte in den letzten Jahren der DDR gut gelebt. Mit Freunden hatte sie einfache Klamotten genäht, Hemden, Hosen, Westen. Diese haben sie dann verkauft, im Sommer an der Ostsee oder im Winter in den Wintersportorten. Diese Ergänzung der notorisch schlechten planwirtschaftlichen Versorgung mit tragbarer Kleidung, rissen ihnen die DDR-Bürger förmlich aus den Händen. Sie hatten Geld, mehr als sie ausgeben konnten. Sie wohnten in den besten Hotels, speisten in Restaurant wie die Wessis. Die Behörden ließen sie in Ruhe, man wollte das kleine Ventil für die modischen Bedürfnisse der Ostler nicht zudrehen, so pragmatisch wurde auch gedacht in den letzten Tagen des realsozialistischen deutschen Staates.

Als ich am Sonnabend, dem 11.11. 89 vom Balkon sah, warteten etwa 500 DDR-Bürger in einer ordentlichen Schlange auf die Öffnung der Bank am Rankeplatz. Es begannen wilde Tage am Kudamm, schließlich konnte ich kaum noch etwas einkaufen. Als ich am 18. 11. meinen 35. Geburtstag feierte, brachte mir eine Freundin aus Ost-Berlin ein DDR-Care-Paket mit. Mit einem Einkaufsnetz voll Rondo-Kaffee, Tempo-Erbsen und Brausepulver war ich vorerst versorgt. Ich hatte seit Jahrzehnten kein Einkaufsnetz gesehen.

Früher an diesem Tag geriet ich auf ein bekanntes Mauerfall-Foto im U-Bahnhof Schlesisches Tor, inmitten von Ostlern werde auch ich zum „DDR-Touristen“. Neben das Foto schreibt meine Mutter meinen Namen, sie war stolz auf ihre Entdeckung.

Ein paar Straßen von meiner Wohnung entfernt arbeitete Helene damals noch in einem Supermarkt. An ihrer Kasse spielten sich herzerweichende Szenen ab, Kinder küssten Schokoriegel und Kunden aus dem Osten bedankten sich bei ihr, besonders weil die Kassiererinnen Überstunden machten, um den Ansturm zu bewältigen. Ein Einsatz, der in der Arbeitswelt des Realsozialismus wohl schwer vorstellbar war.

Ich wäre beinahe an den Kollwitzplatz gezogen im Februar 1990; ich fand spannend was da passierte. Schon im März 1990 änderte sich das, denn da wählten meine Brüder und Schwestern Kohl und die D-Mark. Was dann passierte war nicht spannend, es war traurig und beschämend, als die DDR, wie eine Müllhalde der Geschichte von den „Siegern“, den Wessis, abgewickelt wurde. Kohl fiel die Einheit in den Schoß, ein ungeheuerlicher Glücksfall. Ohne den Mauerfall, was würde von Kohl übrig bleiben in den Geschichtsbüchern? Wohl nur seine kriminelle Spendenpraxis und seine Dreistigkeit, über dem Gesetz zu stehen, die er mit den Worten „Ich habe mein Ehrenwort gegeben!“, bewies. Er hat Glück gehabt, die Einheit haben Andere beschlossen zuzulassen. Ich bin kein Feind der Einheit. Deutschland hat Jahrhunderte in Kleinstaatlichkeit existiert, obwohl Sprache und Kultur zusammengehörten und durch den kalten Krieg inzwei geschnitten zu sein, war unnatürlich. Die Einheit Deutschlands, wie auch die Europas, ist eine gute Sache. Problematisch wird sie in den Details, in der Bürokratie und Regelwut. „Den Übermut der Ämter und die Schmach, die Unwert schweigendem Verdienst erweist.“*, so ärgerte sich schon Hamlet.

Natürlich freute ich mich über die neue Freiheit, es gab viel zu entdecken und ich machte sogar den Führerschein, denn ich in West-Berlin nie gebraucht hatte. Erst im neuen Jahrtausend wurde mir bewusst, wie sehr mir mein altes West-Berlin fehlte. Bis dahin war ich abgelenkt durch die neue Situation und ihre Möglichkeiten. Doch dann fühlte ich plötzlich eine Leere; mir fehlte West-Berlin, seine Vorläufigkeit, seine Freiheit, seine Einmaligkeit, sein Lebensgefühl und seine provinzielle Gemütlichkeit. Und natürlich das Lebensgefühl als halber Mensch, dem zwar etwas fehlt, der aber dafür ganz im hier und jetzt lebte.

Bin ich denn jetzt ein ganzer Mensch und ist der Grund für diese Heilung das Zusammenwachsen der Stadt? Ja, ich fühle mich heute wie ein ganzer Mensch und Nein, das Zusammenwachsen der Stadt hat damit fast nichts zu tun. Denn zum einen ist die Stadt ja nur höchst unvollkommen zusammengewachsen, überall gibt es Narben und unverheilte Wunden, die durch hässliche, neue Architektur nur noch mehr auffallen. Zum anderen, weil meine persönliche Heilung ein Ergebnis von selbst geleisteter Arbeit war, unter Mithilfe von Menschen, die mich unterstützt haben. Körperliche Krankheit, Schmerzen zwangen mich zur Einkehr und Aufarbeitung kindlicher Traumata. Erst 2006 wurde klar, das nicht nur eine unerkannte Hochbegabung mich gehemmt hatte, sondern auch eine ungefilterte Wahrnehmung der Realität. Nun habe ich gelernt damit zu leben, Berlin hat kaum Anteil gehabt, außer eine immer wieder anregende, inspirierende Athmosphäre zu bieten, auch heute noch.

In jungen Jahren habe ich mich für meine „Unfähigkeit“ selbst bestraft. Heute habe ich mir meine Andersartigkeit verziehen. Ich erlaube es nicht mehr, mich schlecht zu behandeln, oder von anderen schlecht behandelt zu werden und ich würde es nicht mehr akzeptieren, als ein halber Mensch zu leben.

Was ist aus Helene und Dinah geworden? Dinah hat nie Fernsehen bei mir im Sender gemacht. Wir blieben ein paar Jahre lose befreundet und ich beobachtete, wie sie immer neue Projekte entwickelte, ohne wirklich etwas fertigzubringen. Erst das Kind, das sie von einem Juristen bekam, gab ihr Erdung und eine nachhaltige Aufgabe. Dann verlor ich sie aus den Augen, ich glaube sie verlies die Stadt, um an einem idyllischeren Ort zu leben.

Auch Helene bekam Nachwuchs, zweimal sogar. Wir waren lange befreundet, sie arbeitete schon seit Anfang der 90er im Bereich linker Politik und diese Aufgabe fraß irgendwann ihr Privatleben. Wir sahen uns nur noch selten und schließlich antwortete sie nicht mehr. Ich sprach auf ihren Anrufbeantworter, schrieb Mails und Briefe, bat um wenigstens eine Erklärung. Hatte ich etwas gesagt oder getan, war ihr etwas passiert? Nichts kam zurück, es ist jetzt drei Jahre her und für mich immer noch schwer zu begreifen. Erst vor zwei Monaten habe nochmal einen Versuch gemacht, ohne jeden Erfolg. Natürlich heißt Helene nicht Helene und ich werde auch nicht sagen, wo sie politisch wirkt und deshalb hat das Passbild, das sie mir 1989 schenkte, diesen Balken.

Heute, 2014, ist auch die letzte Brache bebaut, jeder Kiez mit einer auswechselbaren Mall versorgt und jeder Freiraum zum Zwecke des Gelderwerbs vernichtet. Es fehlt mir mein altes West-Berlin, heute mehr denn je. In ein paar Tagen 60 zu werden macht es nicht besser. Oder vielleicht doch ein wenig. Denn im Alter hat man ja das Recht, sich mit frohen Gedanken an eine Zeit zu erinnern, „als alles besser war.“

Ende

Diesen Text widme ich Jeanette Chong für ihre tolle Arbeit bei den „West-Berliner Mauerkinder“. Damit erhält sie die Erinnerung an West-Berlin wach und befriedigt das große Bedürfnis nach „Westalgie“. M.K.

Die Illustration “Halber Mensch” hat Rainer Jacob gezeichnet.

Anmerkung: Einige Absätze dieses Textes habe bereits Anfang 2014 im Präsens verfasst. Eigentlich hätte ich diese bei der Redaktion ins Präteritum setzen sollen. Ausnahmsweise habe ich dagegen entschieden, weil ich den Eindruck hatte, dem Text damit seine Frische und Unmittelbarkeit zu nehmen. M.K.

*Hamlets Monolog in der Übersetzung von August Wilhelm von Schlegel.

Das Foto von mir als “DDR-Tourist” stammt aus dem Buch “Berlin im November”, erschienen 1990 bei Nicolai.

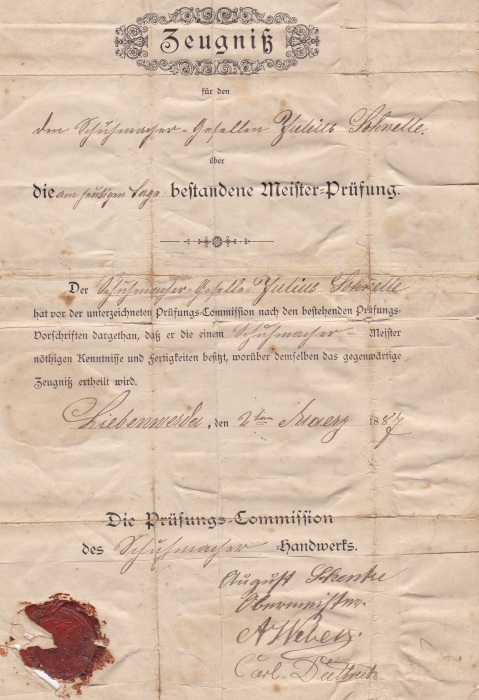

Familienportrait Teil 1 – Schuster Schnelle und seine Familie / Blick in eine vergangene Welt 1870-1990

“Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?” Thomas Mann

Aus dem Brunnen der Vergangenheit können wir schöpfen, um zu ergründen, woher wir kommen. Konkret waren das in meinem Fall Papiere, meist Urkunden und Briefe, die ich von meiner Mutter geerbt hatte. Über die Vorfahren meines Vaters sagen sie nur wenig. Sein “Ariernachweis” zeigt, seine Vorfahren waren Dienstmägde und Knechte südlich von Berlin, die in der zweiten Hälfte des 19.Jh. in die Großstadt Deutsch-Wilmersdorf kamen, um hier als Arbeiter ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zu Berlin gehört Wilmersdorf ja erst seit dem 1. Oktober 1920.

Vier Soldaten der Revolution auf Streife in Wilmersdorf 1918

Vier Soldaten der Revolution auf Streife in Wilmersdorf 1918

Mein Großvater väterlicherseits ist schon vor Ende des 2. Weltkriegs gestorben, ebenso mein Onkel Willy Kluge. Allein dessen 1930 geborener Sohn Wolfgang überlebte den Krieg, er wanderte mit seinem älteren Bruder Ino nach Venezuela aus. Inos Spur verliert sich in den 70er Jahren in Caracas. Wahrscheinlich ist er wie die meisten männlichen Kluges nicht alt geworden. Wolfgangs in den 60ern geborener Sohn Johannes Kluge ist außer mir der einzige noch lebende Kluge. Dieser lebt in Venezuela, erfreulicherweise habe ich durch das “Internet” regelmäßigen Kontakt zu ihm.

Liebenwerda, Sonntagspaziergang

Liebenwerda, Sonntagspaziergang

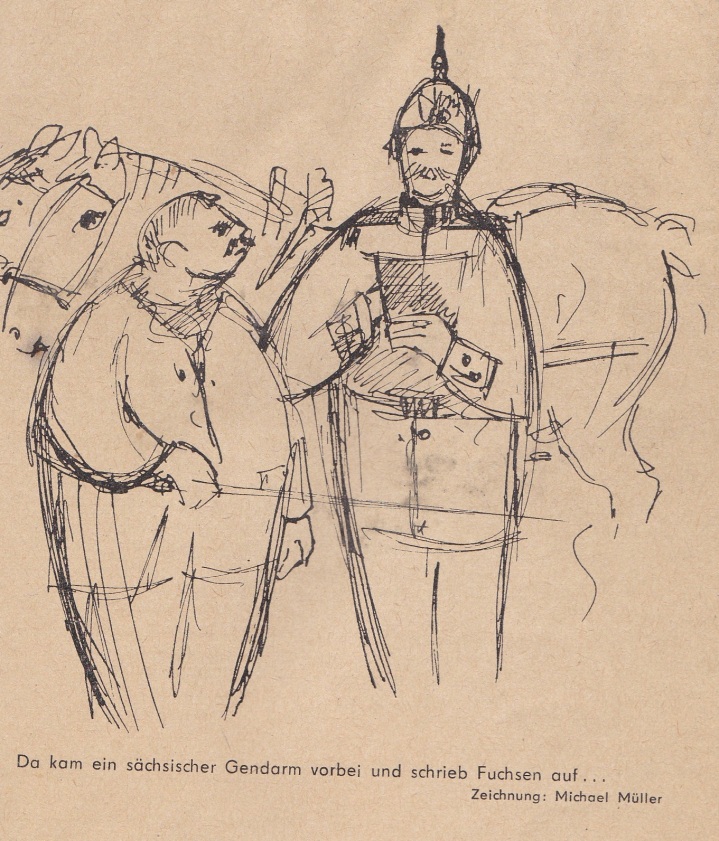

Mehr weiß ich über die Vorfahren meiner Mutter. Meine Urgroßeltern kamen aus der Gegend von Liebenwerda in Süd-Brandenburg an der Grenze zu Sachsen. Liebenwerda, von liv oder lib und werder kommend, heißt soviel wie Liebes- oder Lebens-Insel. Es wurde 1271 das erste Mal erwähnt und gehörte zeitweise zu Sachsen. Die dicken, sächsischen Ordnungshüter wurden sprichwörtlich und noch zu DDR-Zeiten verspottete man sie, denn da traten sie in Gestalt von Stasi-Mitarbeitern erneut auf. Die “Schand-Armen” nannte sie der Volksmund.

Überhaupt hat man in Liebenwerda nie sächsisch gesprochen, stattdessen gab es ein weiches Brandenburger Platt. Der legendäre “olle Fuchs” legte sich oft mit den sächsischen Schandarmen an und wurde unvergesslich. “He labet ju nich mehr, aber he is noch gornich lange dud.”, erzählten die alten Leute.

1815 kam Liebenwerda zu Preußen, eine Folge des Wiener Kongresses. 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet, eine Gründerzeit folgte, in zwei Jahren wurden 978 Aktiengesellschaften in Preußen gegründet. Leider ging dieser Aufschwung schon 1873 wieder zuende, die durch einen Börsenkrach ausgelöste 20-jährige “Gründerkrise” folgte.

Die Liebenwerdaer hatten jedoch Glück: “Am 1. Juni 1874 wurde die Oberlausitzer Eisenbahn von Kohlfurt über Liebenwerda bis Falkenberg (später bis Wittenberg) übergeben.” Das brachte der Stadt Aufschwung und hier beginnt nun auch die Geschichte der Familie Schnelle.

Julius Schnelle besteht 1881 die Prüfung zum Schuster-Gesellen. 1887 wird er 23-jährig Meister, im gleichen Jahr heiratet er die fünf Jahre jüngere Anna geb. Hanisch. Julius soll ein fleißiger Mann gewesen sein, neben der Arbeit erzählte er gern Geschichten und betätigte sich auch als Verse-Schmied. Anna wird als sehr soziale, umtriebige Frau geschildert. Sie soll sich Achtung und Liebe unter den Liebenwerdaern erworben habe.

Das Ehepaar hat vier Töchter, eine stirbt im Säuglingsalter, die drei anderen heiraten und leben lang. Martha, die älteste darf im Ort bleiben und heiratet Adolf, Elisabeth und die zuletztgeborene Charlotte müssen in Berlin ihr Glück suchen.

“Seit dem 16. Januar 1925 trägt die Stadt den Titel „Bad“, nachdem das Preußische Staatsministerium am 9. Januar 1925 einer Umbenennung der Stadt mit den Worten „Möge die Stadt unter dem neuen Namen glücklichen und gesegneten Zeiten entgegengehen!“ zustimmte.” (WiKi)

1937 feiern Julius und Anna Schnelle Goldene Hochzeit (Foto ganz oben), ein “seltenes Fest” wie die Zeitung bemerkt. Die “Einsegnung des Jubelpaares geschieht in unserer Kirche im Kreise von Kindern und Enkelkindern. “Beide Ehegatten erfreuen sich bester Gesundheit. Vermerkt sei noch, dass das Ehepaar Schnelle seit 30 Jahren im Hause des Lehrers Otte wohnt. Dies ist gewiss ein schönes Zeichen von Verbundenheit zwischen Hauswirt und Mieter.” Im gleichen Jahr feierte Julius 50-jähriges Meisterjubiläum. 1940 stirbt Anna, Julius überlebt sie nicht lange, zwei Jahre später folgt er ihr.

1990, nachdem die Grenzen offen waren, habe ich mit meiner Mutter Bad Liebenwerda besucht. Mein verstorbener Freund Andi hat uns mit seinem Taxi gefahren und begleitet. Die Stadt sah postsozialistisch, nämlich ziemlich heruntergekommen, aus. Es würde mich interessieren noch einmal hinzufahren, um nachzusehen was 26 Jahre Kapitalismus aus dem Badeort gemacht haben. Wenigstens das Bad Liebenwerdaer Wasser ist heute in aller Munde.

Marcus Kluge

– wird fortgesetzt –

Berlinische Leben – „Halber Mensch“ / Die Poesie des Unfertigen / 9.11.1989

28 Jahre habe ich auf der Insel West-Berlin gelebt, die die Mauer wie ein feindlicher Ozean umgrenzte. Heute vermisse ich dieses West-Berlin. Vielleicht könnte man dieses Gefühl „Westalgie“ nennen. Denn im Gegensatz zur Ostalgie, die einem maroden System voller Spitzelei und Kleinbürgerlichkeit huldigt, erinnert uns die „Westalgie“ an eine Welt, in der das Meiste gut und nur weniges schlecht war. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich zurückdenke.

Es ist nun ein Vierteljahrhundert her, dass dieses West-Berlin Geschichte wurde und die Erinnerung neigt dazu, die Dinge schönzufärben. Umso länger sie vergangen sind, umso schöner scheinen sie zu sein. Trotzdem ist auch diese Erinnerung real, wir erfinden ja nichts. Wenn ich etwas besonders an West-Berlin geschätzt habe, dann war es die Vorläufigkeit, die das Leben dort hatte. Nicht nur die Personalausweise waren behelfsmäßig und der Status der Stadt vorläufig. Ich habe mein ganzes Leben dort als vakant und nicht festgelegt empfunden. Ich führte ein halbes Leben, ohne Zukunft und Pläne, ich war ein Halber Mensch, aber diese Unfertigkeit gefiel mir gut. Ich brauchte mich auf nichts festzulegen. Denn jederzeit hätte ich im Radio folgende Nachricht hören können:

„Starke Militärkräfte des Warschauer Paktes bewegen sich auf West-Berlin zu. Die Westalliierten versuchen die Halbstadt solange zu halten, bis West-Berlin evakuiert ist. Bleiben sie zu Hause, bis ihnen mitgeteilt wird, wann sie und von welchem Flughafen sie ausgeflogen werden. Jeder Berliner darf ein Gepäckstück bis 15 Kilo Gewicht mitnehmen, für Kinder gelten 10 Kilogramm.“

Es wäre nicht unwahrscheinlich gewesen, es gab gute Gründe mit einer weiteren Berlin-Krise zu rechnen. Es wäre die vierte gewesen. Erst war da die Blockade, die Krise Nummer eins. 1958 stellte Chrustschow ein Ultimatum, die Krise Nummer zwei. Damals wurde meinen Eltern ein kleine Villa im Grunewald für 20 000 D-Mark angeboten. Sie hatten das Geld nicht und selbst wenn, hätten sie das Haus wohl nicht gekauft, denn sie mussten damit rechnen, kurz danach von den Russen enteignet zu werden. Der Mauerbau wurde dann die dritte Krise und eine 28 Jahre währende Warnung.

Ich war mir einer potentiellen Bedrohung immer bewusst und benutzte sie als eine Entschuldigung meinem Leben etwas Vorläufiges und Offenes zu verleihen. Mit 18 war ich mit der Schule fertig, Abitur und Studium waren mir versagt und es dauerte 14 Jahre, bis ich mit 32 den ersten regulären Vollzeitjob antrat und eine Familie gründete. Bis dahin habe ich so gelebt, als ob es kein Morgen gäbe. Natürlich hatte diese Art zu leben auch etwas Trauriges, aber es entsprach meinem Naturell und ich habe es als stimmig empfunden. Man kann West-Berlin auch als einen ungeplanten sozialen und psychologischen Feldversuch sehen. Wie entwickeln sich Menschen, die in einer ummauerten Stadt wohnen, deren Familien getrennt oder zerfallen sind? Und die gleichzeitig mit der Entfremdung einer hochtechnisierten Gesellschaft im Kapitalismus leben und beobachten können, dass die realsozialistische Versuchsanordnung im Osten der Stadt auch nicht funktioniert. Sie leben als ob nichts wäre. Die Mehrheit macht einfach weiter. Doch Einzelne und subkulturelle Gruppen ziehen ihren Vorteil aus den Eigenheiten der Lage. Die spezielle Freiheit zieht sogar Künstler an. Bekannte wie David Bowie und noch unbekannte wie Wolfgang Müller, der die Stadt wie einen Therapieplatz empfand, als er in den 70ern kam. Neben dem Kapitalismus, wörtlich darunter, bildete sich eine Subkultur, bei der das Geld verdienen zuletzt kam. Brachen und Sub-Standard-Immobilien boten viel Platz für Experimente. Für meine 30 Quadratmeter-Wohnung in der Rheinstraße zahlte ich 1977, 40 Mark Miete, im Monat! An solchen Möglichkeiten mangelt es heute und Freunde und Bekannte von mir ziehen traurigen Herzens aus Berlin weg, weil sie die Mieten und Lebenshaltungskosten nicht mehr aufbringen können.

Ich arbeitete damals 16 oder maximal 20 Stunden in der Woche in den verschiedensten Jobs und hatte meist um die 500 D-Mark zur Verfügung. Das reichte für ein bescheidenes, aber stressfreies Dasein. Sozialhilfe oder andere Beihilfen habe ich nie bezogen, manchmal steckte mir meine Mutter etwas zu. Ich las viel, flanierte durch die Stadt und verbrachte Zeit in Cafés und Discos. Mit Mitte 20 wurde es etwas langweilig, ich fing an zu schreiben und stellte merkwürdige Projekte auf die Beine. Fanzines, Tonträger, Hörspiele, Veranstaltungen und schließlich Filme.

Gab es auch Schlechtes an West-Berlin? Natürlich, das eingesperrt sein, kein Umland zu kennen, die Winter, in denen Berlin ungeheuer trist sein konnte und in denen einem die Braunkohle und der Trabimief den Atem nahmen. Dazu war Berlin nie eine sehr freundliche Stadt, genauso wie in Wien oder New York war hier der Ton stets ruppig. Das mit-einander-umgehen kostete Nerven und selbst als Insel im Sozialismus war West-Berlin eine schnelle Stadt, die einen mit ihrem Tempo ansteckte. Trotzdem war die Mauerstadt soviel beschaulicher als die neue Hauptstadt der Berliner Republik.

Am Abend des 9. November 1989 war ich mit einer Freundin in einem Restaurant in der Nürnberger Straße essen gewesen. Gegen Mitternacht ging ich auf Nebenstraßen den kurzen Weg zur Lietzenburger Ecke Joachimsthaler Straße, wo ich damals wohnte. Es roch ungewohnt, sonst fiel mir nichts auf. Erst später realisierte ich, das der Dunst von Zweitakter-Gemisch in der Luft lag. Daheim zog ich mich aus, putzte die Zähne und schaltete nebenbei den Fernseher an. Die Stimmen, die aus der Kiste kamen klangen aufgeregt, im vorbeigehen schaute ich auf den Bildschirm und sah das Kranzler-Eck, 400 Meter entfernt, irgendetwas war los. Es war voll auf dem Kudamm, lustige kleine Autos fuhren herum und alle waren aufgeregt. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich begriff, dass die Mauer durchlässig geworden war.

In wenigen Minuten hatte ich mich wieder angezogen, dann lief ich zum Kranzlereck. Etwa drei Stunden stand ich da, umarmte fremde Menschen, trank mit ihnen Rotkäppchen-Sekt, immer wieder liefen mir Freundentränen über die Wangen. Tatsächlich weinte ich zum ersten Mal seit neun Jahren, das letzte Mal hatte ich geweint, nachdem am 8. Dezember 1980 John Lennon erschossen wurde, doch damals weinte ich aus Trauer, nun weil mir ein Stein vom Herzen fiel, von dem ich gar nicht gewusst hatte, das er da war. 28 Jahre hatte ich mit der Mauer gelebt, mein gesamtes Leben als „zoon politikon“, als politisch denkendes Wesen. Sieben war ich beim Mauerbau und es war die erste Erfahrung, die ich mit Politik und Geschichte hatte. Und natürlich hatte sie mich geprägt. Es gab da eine Enge in meiner Brust. Das Gefühl einer tatsächlichen oder vermeintlichen Behinderung, wegen derer ich mein ganzes Leben nur als vorläufiges sah. Eine Behinderung, die dann enden würde, wenn auch die Teilung von Land und Stadt endete. Nun war es soweit.

Aber erstmal dachte ich nicht an das Persönliche, zunächst versuchte ich das Historische einzuordnen. Ich wünschte der DDR und seinen Bürgern einen eigenen, dritten Weg. Noch nichts ahnte ich vom Dammbruch der Werte, vom Sog der D-Mark. Nichts ahnte ich davon, dass es die DDR ein Jahr später nicht mehr geben würde, dass ausgerechnet Helmut Kohl das realsozialistische Land im Sturm erobern würde, ich konnte es mir nicht vorstellen in dieser Nacht der Emotionen.

Ein halbes Jahr vorher, im Frühsommer ’89 hatte ich den Eindruck, dass sich in der Hauptstadt der DDR etwas tut. In Mauerzeiten bin nie viel in Ost-Berlin gewesen. Ich fand es deprimierend und vor ’86 konnte ich mir den Zwangsumtausch von 25.-DM kaum leisten. Nun fuhr ich öfter rüber, meistens mit meiner Freundin Helene. Wir merken bald das Doc Martens Stiefel ein KO-Kriterium sind und ziehen neutrales Schuhwerk an. Die Grenzer schielen zwar auf Helenes bunte Strähnen im blondierten Haar, doch weder die Schablone Skinhead noch die des “Punkers” passt auf uns und wir dürfen rein, ins realsozialistische Vergnügen.

Bei unserem ersten Besuch gehen wir auf ein Straßenfest im Ernst-Thälmann-Park. Das scheint eine angenehme Nachbarschaft zu sein. Entspannte, freundliche Berliner, sogar lesbische und schwule Päarchen, die sich nicht verstecken. Das das nicht typisch ist für die DDR oder auch Ost-Berlin ist, ist uns natürlich klar. Wir reden mit ein paar jungen Leuten, die sich vorsichtig, oder aus Mangel an Material, nur leicht punkig gestylt haben. Eine junge Frau fragt Helene nach ihren Haaren. Nicht die bunten Strähnchen interessieren sie, die sind ohnehin utopisch, nein, wie Helene ihren Schopf blondiert möchte sie wissen. Es dauert bis Helene bewusst wird, dass man hier sowas nicht einfach im Drogerie-Markt kaufen kann. Schliesslich empfiehlt sie Wasserstoffperoxid. Davon hat die junge Frau noch nie gehört. Dieses unwesentliche Rencontre mit der Realität des Sozialismus gibt Helene zu denken. Ein Land, in dem Frau ihre Haare nicht ordentlich blondieren kann, ist ein Unding aber auch ein eoxtisches Wunderland, das es zu entdecken gilt.

Ein andermal sind wir an einem Sonnabend am Prenzlauer Berg. Wir haben die ausgefallene Idee, irgendwo tanzen zu gehen. Vom Frannz-Klub haben wir gehört. Wir sprechen mit verschiedenen punkig aussehenden Jugendlichen auf der Schönhauser Starße. Schnell wird klar, dass wir den Frannz-Klub abhaken können. Ohne Karte oder Beziehungen hilft selbst Schlange stehen nicht, weil der Laden schon am frühen Abend voll ist. Wir sind froh wenigstens einen Tisch in einem kleinen Restaurant auf der Schönhauser zu bekommen. Etwas frustriert wollen danach wieder zurück in den Westen, unsere Ostkohle haben wir schon ausgegeben. Plötzlich erscheinen zwei Punks im Lokal, offensichtlich Fremdkörper hier. Noch bevor der Kellner sie herauskomplimentieren kann, haben sie uns einen Zettel zugesteckt. Alles sehr konspirativ.

Die Adresse in der fast unbeleuchteten Kastanienallee ist ein unbewohntes Haus, Licht bzw. Strom scheint es nicht zu geben. Wir schleichen uns mit Herzklopfen und erhobenem Feuerzeug bis in den Hof. Da hängt ein kleines Schild auf dem “Keller” steht und ein Pfeil weist nach unten. Mit angehaltenem Atem tapsen wir die Kellertreppe abwärts. Dann hören wir Musik und sehen ein Flackern. Tatsächlich unten sitzen ca. 20 Punks bei Kerzen und Baustellenleuchten, aus einem kleinen Kassettenplayer tönen die Einstürzenden Neubauten:

“Halber Mensch

Wir sorgen für dich

Wir nehmen für dich wahr

Halber Mensch

Wer geteilt ist, hat nichts mitzuteilen”

Wir werden freundlich begrüßt, es ist eine Party, doch zu trinken gibt es nichts, noch nicht einmal geraucht wird. Kein Geld zu haben gehört wohl irgendwie zu ihrer Art zu leben. Trotzdem freuen sie sich, als wir unsere Zigaretten verteilen. Helene will etwas Gutes tun und besorgt aus einer Kneipe in der Nähe Bier und mehr Zigaretten. Wir unterhalten uns angeregt, ob wir die Neubauten gesehen haben? Ja, im SO36, Blixa war auch Barkeeper, man kennt sich. Besonders angeregt unterhält sich Helene mit einem Rocco. Ich werde langsam nervös, mein paranoides Feintuning sagt mir, wir sollten aufbrechen. Ich mache Druck, wir verabschieden uns, Helene steckt einen Zettel von Rocco ein.

Als sich Helene zehn Tage später mit Rocco treffen will, wird sie an der Grenze zwei Stunden lang aufgehalten. Man befragt sie und sie wird von einer barschen Uniformierten gefilzt. Das wichtigste finden sie nicht, eine Reihe von taz-Artikeln, die Rocco sehr interessieren. Obwohl sie selbst nicht kifft, hat Helene ein kleines Piece für Rocco im BH versteckt, Rocco ist scharf darauf es auszuprobieren. Auch das findet der Grenzdrachen nicht. Die Kiwis und andere Westleckereien darf sie behalten.

Natürlich wird sie verfolgt. Erst mit Rocco hängen sie den Schatten ab. Sie erfährt, 10 Minuten nachdem wir den Keller in der Kastanienallee verlassen hatten, kamen die Bullen und die Stasi. Die Anwesenden wurden eine Nacht festgehalten, doch niemand hatte etwas Verwerfliches dabei, so blieb es dabei. Wenn sie Helene und mich bekommen hätten, wäre das schlimmer gewesen. “Feindliche Agenten” oder irgendsoeinen Quatsch hätten sich die Betonschädel für uns ausgedacht. Einmal mehr im Leben dankte ich meiner Paranoia. Ich lies es mir eine Warnung sein, Helene war eher angestachelt und brachte Rocco regelmäßig “hetzerische Propagangaschriften” mit. Allerdings lernte sie dazu, sie schrieben sich nicht mehr, sondern verabredeten sich immer gleich persönlich.

In der Nacht des Mauerfalls schlafe ich nur zwei oder drei Stunden, mehr brauche ich nicht. Ich lebe höchst gesund, um die für mich neue und ungewohnte Aufgabe, den Offenen Kanal Berlin zu organisieren, bewältigen zu können. Kein Fleisch, kein Zucker, kein Alkohol, leider wird sich auch das durch den Mauerfall ändern. Mit dem Rotkäppchen hat es schon angefangen.

Der 10. November ist ein Freitag. Obwohl die Disposition erst um 10 Uhr aufmacht, bin ich früher da. Ich rechne mit den ersten DDR Bürgern, die sich beim OKB anmelden wollen und ich werde nicht enttäuscht. Gegen halb zehn klopft es an meiner Tür. Eine junge, sympathische Frau mit milchkaffeebrauner Haut betritt vorsichtig mein Büro. “Sind sie Herr Kluge?” “Ja, ich bin der Marcus. Was kann ich für dich tun?” In den Kindertagen des Senders duzten wir eigentlich jeden, der zu uns kam. “Ich bin die Dinah, ich will Fernsehen machen. Das geht doch hier?” “Ja, das geht hier.” Es war der beste Job der Welt, ich liebte ihn.

Dinah war die Prinzessin des Prenzlauer Bergs, sie kannte jeden, wusste Alles und wurde zu meiner Führerin durch die Boheme der Hauptstadt der DDR. Als Nichtweiße in der DDR aufzuwachsen hatte sie tough gemacht, aber sie bemäntelte diese Stärke mit einer entwaffnenden Liebenswürdigkeit. Ich traf sie meistens im „1900“, dem legendären Restaurant, in dem sich die Intelligenz Ost-Berlins traf. Gerade war der in den Westen geflüchtete Ex-Chef zurück gekommen und der Laden brummte jeden Abend. Dinah stellte mich Promis wie Heiner Müller vor, für den sie eine Art Maskottchen war. Anschließend schleppte mich Dinah in offizielle und auch inoffizielle Tränken der Ureinwohner, die von Westberlinern noch nicht entdeckt wurden.

Dinah hatte in den letzten Jahren der DDR gut gelebt. Mit Freunden hatte sie einfache Klamotten genäht, Hemden, Hosen, Westen. Diese haben sie dann verkauft, im Sommer an der Ostsee oder im Winter in den Wintersportorten. Diese Ergänzung der notorisch schlechten planwirtschaftlichen Versorgung mit tragbarer Kleidung, rissen ihnen die DDR-Bürger förmlich aus den Händen. Sie hatten Geld, mehr als sie ausgeben konnten. Sie wohnten in den besten Hotels, speisten in Restaurant wie die Wessis. Die Behörden ließen sie in Ruhe, man wollte das kleine Ventil für die modischen Bedürfnisse der Ostler nicht zudrehen, so pragmatisch wurde auch gedacht in den letzten Tagen des realsozialistischen deutschen Staates.

Als ich am Sonnabend, dem 11.11. 89 vom Balkon sah, warteten etwa 500 DDR-Bürger in einer ordentlichen Schlange auf die Öffnung der Bank am Rankeplatz. Es begannen wilde Tage am Kudamm, schließlich konnte ich kaum noch etwas einkaufen. Als ich am 18. 11. meinen 35. Geburtstag feierte, brachte mir eine Freundin aus Ost-Berlin ein DDR-Care-Paket mit. Mit einem Einkaufsnetz voll Rondo-Kaffee, Tempo-Erbsen und Brausepulver war ich vorerst versorgt. Ich hatte seit Jahrzehnten kein Einkaufsnetz gesehen.

Früher an diesem Tag geriet ich auf ein bekanntes Mauerfall-Foto im U-Bahnhof Schlesisches Tor, inmitten von Ostlern werde auch ich zum „DDR-Touristen“. Neben das Foto schreibt meine Mutter meinen Namen, sie war stolz auf ihre Entdeckung.