Berlinische Räume – “Pestalozzistraße möbliert” / von Cornelia Grosch / 1972-73

Mitte September 1972 war ich nach Berlin gefahren und hatte mich auf die mühevolle Suche nach einer Unterkunft gemacht. Damals suchte man in den Wochenendzeitungen, Morgenpost vor allem, aber es gab auch ein paar Anzeigen im Tagesspiegel.

Ich war 18, hatte Abitur, aber bisher nur einen Studienplatz in Braunschweig. Aber wer wollte schon nach Braunschweig! Seit einer Klassenfahrt 1969 war mir klar, dass ich nach Berlin muss, so weit weg wie möglich von meiner verschnarchten südhessischen Heimatstadt. Berlin war das Richtige für mich.

Ich würde auch hinziehen ohne Studienplatz und abwarten. In Berlin war der Numerus Clausus für Architektur an der TU nicht so schlimm, ich würde es auch mit meinem 2,6-er Abi irgendwann schaffen. Architektur war auch klar, seit 1967. Einen Plan B gab es nicht.

Ich kannte niemand in Berlin und war in einer Pension in der Nähe der Spichernstraße abgestiegen, von der aus ich ein paar Zimmer besichtigte.

Eine eigene Wohnung zu bekommen erschien damals noch als utopisch, ich würde nehmen müssen, was es gab.

Möbliertes Zimmer, 185 DM, Pestalozzistraße, also in der Nähe der TU.

Gut, aber teuer für jemanden, der 400 Mark monatlich erhalten würde, ich rief trotzdem an und ging hin.

Damals war ich aber mit den Eigenheiten der Berliner Hausnummern noch nicht vertraut.

Auf meinem Stadtplan fing die Pestalozzistraße mit der Nummer 1 am Savignyplatz an, von dort aus bin ich losgelaufen. Aber in Berlin gehen die meisten Hausnummern auf der einen Straßenseite mit 1 los, laufen durch und auf der anderen Straßenseite wieder zurück. Eine Eigenart, die es in Westdeutschland nicht gibt. Später lernte ich, dass die Nummerierung immer an dem Ende der Straße anfängt, die dem Berliner Stadtschloss am nächsten lag.

Es war ziemlich weit bis zu dem Haus, das fast an der Wilmersdorfer Straße lag.

Ich sah mir das Zimmer an, wurde mit den Vermietern handelseinig und bekam das Zimmer.

Ein seltsames Ehepaar – sie eine dicke, relativ junge Berlinerin, er ein deutlich älterer, schmieriger Sachse oder Thüringer. Er war sehr neugierig und ich hielt ihn bald für einen Stasi-Spitzel.

Er schien nichts zu arbeiten, strich auch tagsüber durch die Wohnung, während seine Frau arbeiten war und fragte mich zu allem möglichem aus. Ich hielt auf Abstand und war froh, wenn ich ihn nicht traf.

Ich hatte nun ein recht großes quadratisches Zimmer zur Straße mit 2 Fenstern, äußerst spießig mit abgelegten Möbeln aus den 50iger Jahren eingerichtet, Bett, Schrank, Sofa, runder Tisch mit Stühlen, Kachelofen.

Anfang Oktober 1972 zog ich ein.

Das Zimmer war mit Bad- und Küchenbenutzung. Die Küche war unaufgeräumt und dreckig, mehr als Kaffeewasser habe ich da nie gekocht.

Das Bad war durch das Berliner Zimmer der Vermieter zu erreichen, das als Wohnzimmer diente. Unangenehm, da durch zu müssen, wenn die Vermieter da waren, vor allem spät abends und angetrunken nach einer Kneipentour.

(Berliner Zimmer: das Berliner Zimmer liegt in der Hausinnenecke und verbindet Vorderhaus und Seitenflügel. Es entstand als Notlösung für die Innenecke, war als Durchgangszimmer konzipiert und sehr schlecht belichtet, da es nur ein Fenster in der Hausecke gibt. Eine Berliner Spezialität, da hier die Grundstücke sehr dicht bebaut wurden. Da es Durchgangszimmer war, bot sich die Nutzung als Wohnzimmer an.)

Meine Lebensmittel (nur Brot und Brotbelag) bewahrte ich auf dem Fensterbrett, zwischen den beiden Flügeln der Kastendoppelfenster, auf. Im Herbst und Winter war das o.k., bei warmem Wetter nicht mehr.

Ich frühstückte hier und aß manchmal abends daheim. Wochentags mittags aß ich immer in der TU-Mensa (das Essen war nicht doll, aber billig) und am Wochenende probierte ich mit meiner mit nach Berlin gezogenen Freundin die exotischen Restaurants der Stadt aus, wie Pizzerien und Chinesen.

In der Pestalozzistraße lernte ich, mit einem Kachelofen umzugehen. Aufgewachsen bin ich mit Zentralheizung, das offene Feuer übte seine Faszination auf mich aus.

Schlimm kann der Winter 72/73 nicht gewesen sein, ich habe nicht viel Arbeit und Zeit mit Heizen zugebracht.

(Kachelofen: Feuer machen mit Papier, Pappe und Anmachholz. Wenn alles schön brannte, kamen 2-3 Briketts drauf. Wenn die gut angebrannt waren, legte man noch ein paar Briketts drauf. Wenn alles einigermaßen glühte, konnte man die Ofentür schließen. Die Briketts verbrannten dann langsam und gaben eine angenehme, nicht zu heiße Wärme. Gute Kachelöfen hatten nach ca. 12 Std. noch genug Glut übrig, damit man gleich Briketts nachlegen konnte.

Der Kachelofen hatte einen Brennraum mit Rost unten, darunter die Aschenklappe, wo man die Asche entfernen konnte und einen Hohlraum von außen im oberen Teil, wo man Kaffee warm stellen oder sogar Bratäpfel zubereiten konnte. Dringend benötigt wurde ein Ascheneimer und Schaufel aus Metall. Die Asche war innen oft noch wärmer, als man dachte und jeder, der mal Kohlenheizung hatte, hatte schon mal einen Plastikeiner zum Schmelzen oder sogar Brennen gebracht oder sogar die Mülltonne in Flammen gesetzt. Wichtig war außerdem ein Kohlenkeller, der einmal im Jahr befüllt wurde, wobei jeder Kohlenhändler versuchte, zu betrügen.

Entweder waren die Briketts nass und wogen mehr oder es waren einfach zu wenige. Man musste stichprobenartig die Tragen auf einer Badezimmerwaage nachwiegen.

Kohlenträger war kein schöner Job!

Unangenehm war es, wenn man keinen Keller hatte und die Kohlen in der Wohnung, z. B. in einer Küchenkammer, lagern musste.

Die Vermieter sahen das auch nicht gerne, denn die normalen Wohnungsfußböden waren für solche Belastungen nicht ausgelegt.

Noch unangenehmer war es, wenn man auch dafür keinen Platz hatte und die Kohlen direkt zum Verbrauch in Tüten kaufen musste. Ganz starke Naturen schafften 4 Tüten zu tragen, normale wie ich nur 2. Damals war das Netz von Kohlenhändlern aber noch ziemlich dicht, so dass man nicht allzu weit laufen musste.)

Zum Baden gabs einen Kohle-Badeofen, den habe ich selten benutzt.

Geduscht habe ich 1-2 mal wöchentlich im Hallenbad nach dem Schwimmen, das behielt ich bei, solange ich Ofenheizung und/oder kein Bad hatte.

Wäsche gewaschen habe ich mit der Hand, Bettwäsche und anderes habe ich an Weihnachten und in den Semesterferien mit nach Hause genommen, später dann in die Waschsalons der Umgebung geschleppt.

Mitte Oktober, so ungefähr zu Vorlesungsbeginn, bekam ich als Nachrücker einen Studienplatz an der TU. Wir waren ca. 200 neue Architekturstudenten in diesem Wintersemester (von denen sicher ein großer Teil irgendwann das Handtuch schmiss) und wurden in verschiedene Projektgruppen zu ca. 30 Leuten aufgeteilt. Dort sollten wir entwerfen lernen. Alles andere fand dann wieder in gemeinsamen Vorlesungen und Übungen statt.

Es ging ziemlich locker an der TU zu, 1968 war noch nicht lange her und das merkte man.

Etliche linke Gruppen tummelten und bekämpften sich dort und mit einigen sympathisierte ich im Laufe der Zeit. Unistreiks und die Reproduktionsbedingungen der Arbeiterklasse beschäftigten mich damals mehr als das eigentliche Studium. Auf der anderen Seite gab es nicht viel, was einen an dem Studium faszinieren konnte, die TU war damals nicht mit erstklassigem Personal gesegnet. Die Profs hatten ihre eigenen Büros und sahen den Lehrbetrieb nur als lästige Nebenbeschäftigung an. Es gab zunächst keinen, den ich als Vorbild oder Lehrmeister betrachten konnte. Ein paar nette Lehrpersonen gab es, aber nur 2, die herausragten (beide hatten keine Professur, sondern waren damals Gastdozenten): Julius Posener, der ganz wunderbar Architekturgeschichte lehrte und Jonas Geist, ein Architekturtheoretiker, der seinem Fach aber alles Theoretische nahm.

In dieser ersten Zeit in Berlin war alles neu für mich. Ich fuhr mit der U-Bahn einfach irgendwo hin, stieg aus und guckte mir die Gegend an. Eine BVG-Monatskarte kostete damals 10 DM für Studies, das war ein preiswertes Vergnügen.

Kneipen und Kinos waren für mich ebenfalls sehr interessant. In Charlottenburg war recht viel los, hauptsächlich um den Savignyplatz herum. Auch kleine Musikkneipen gab es wie den Steve Club oder das Go-In, in denen Liedermacher, Jazz- und Bluesleute auftraten. Außerdem begann ich, zu fotografieren. Ich erkundete die Stadt mit der Kamera, nahm Häuser, Straßen und Menschen auf, selbst vor den Polizisten bei Demos machte ich nicht halt.

Und nicht zu vergessen die Berlin-Abteilung der Amerika-Gedenkbibliothek, dort verbrachte ich am Anfang viel Zeit, um alles über Berlin zu erfahren.

Die Vermieter hatten zwar Telefon, ich kann mich aber nicht dran erinnern, es oft benutzt zu haben.

Kaum jemand hatte damals selber Telefon.

Damals verabredeten wir uns mündlich und das klappte auch oder wir besuchten uns spontan.

Das war allerdings nur bis 20 Uhr möglich, dann wurden bei den Berliner Altbauten unerbittlich die Türen abgeschlossen. Klingeln gab es keine. Wer nicht zur Straße raus wohnte oder kein Telefon hatte, bekam abends eben nie Besuch.

Mit meinen anderen Freunden und Verwandten außerhalb von Berlin unterhielt ich damals einen regen Briefwechsel. Bis Ende des Jahres 1972 gab es in Berlin noch 2x am Tag Post, einmal eher morgens, einmal mittags. An meinem 19. Geburtstag 1972 bekam ich so 2x Briefpost, außerdem noch einige Päckchen!

Aufgeräumt und geputzt habe ich sehr selten. Ich hatte damals aber auch nicht viel Hausrat, ein paar Bücher, Klamotten*, die in einen Koffer passten und ein bisschen Single-Geschirr.

Bis Frühling 1973 hatte ich kein Radio, keinen Plattenspieler und keinen Fernseher. Es fehlte mir auch zuerst nicht, ich hatte genug damit zu tun, mich in Berlin umzusehen und da gabs ja auch noch das Studium.

Ein Radio habe ich mir dann aber doch gekauft, Nachrichten und die aktuelle Musik zu hören fehlte mir mit der Zeit.

Für mich waren damals vor allem die DDR-Sender interessant, weil sie für uns Wessis Neuland waren**. Ein Land, so nahe, wie nur irgend möglich mit unserem verwandt, aber doch so ganz anders. Aus dieser Zeit habe ich einige Kenntnisse der DDR-Schlager der frühen Siebziger!

Im Sommer 1973 fanden in Ost-Berlin die Weltjugend-Festspiele statt. Das bekam ich hautnah am Radio mit, eine euphorische Stimmung herrschte, man war international, auch wenn die „Welt“ hauptsächlich aus sozialistischen Staatsangehörigen und denen befreundeter Länder bestand. Für Westler bestand eine Einreisesperre, es sei denn, man gehörte zur SEW (Sozialistische Einheitspartei Westberlin, dem West-Ableger der SED)*** oder DKP.

Mit der Zeit gingen mir aber die Vermieter, vor allem der neugierige Spitzelsachse, immer mehr auf die Nerven. Ich wollte eine eigene Wohnung haben!

Das sollte noch dauern – erst zog ich in ein anderes, aber viel angenehmeres Untermietszimmer, dann folgten Wohnungen mit Freundin/Freund, WGs, zwischendurch auch mal eigene Substandardwohnungen, bis ich 1983 dort einzog, wo ich bis heute wohne. In den ersten 11 Jahren bin ich 12 Mal umgezogen, jetzt wohne ich seit über 30 Jahren in meiner Wohnung und werde hier nicht freiwillig ausziehen.

Ende

Auch von Cornelia Grosch: http://wp.me/p3UMZB-1oB

Alle Fotos: Cornelia Grosch

Redaktion: Marcus Kluge

*Berlinisch für Kleidung

**http://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunk_der_DDR

***http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Einheitspartei_Westberlins

Berlinische Räume – „Eine Insel gegen den Zeitgeist“ / SO 36, 80er Jahre, Kneipennächte / von Cornelia Grosch

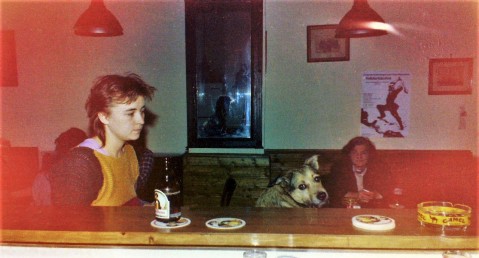

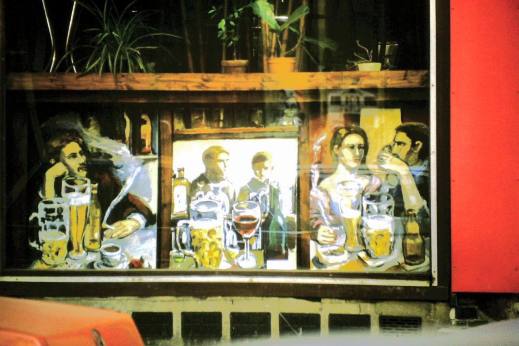

Ewig schmierig und schmuddelig, so war unser Schaufenster, obwohl wir es oft putzen ließen. Aber das Nikotin und die Ausdünstungen der Gäste hinterließen schnell wieder neue Spuren. Draußen war es – in meiner Erinnerung – immer dunkel. Drinnen auch, die Wände wurden nikotingelb, dann nikotinbraun. Die Beleuchtung war schummerig, die Einrichtung eher altmodisch. Das war unsere kleine Insel gegen den Zeitgeist.

In Großbritannien begannen die 80er Jahre schon 1979. Margaret Thatcher wurde Premierministerin und krempelte das Land mehr um, als irgendjemand sonst seit Menschengedenken. Die „Eiserne Lady“ legte sich mit Gewerkschaften und den staatlichen Unternehmen an und privatisierte alles, was nicht niet- und nagelfest war. Außenpolitisch lag sie auf einer Linie mit den USA.

1981 war dort Ronald Reagan Präsident geworden und damit begannen sie westweltweit, die 80er Jahre. Sie sollten anders enden, als sich alle Hauptakteure, aber auch wir, das Volk, vorstellen konnten. Zunächst hieß es die Gesellschaft optimieren, den Kommunismus bekämpfen, aufrüsten. Die Welt erhielt einen ungeheuren Modernisierungsschub, der auch teilweise überfällig war, der aber einher ging mit Brutalität und Kälte.

Gerade noch glaubten wir, die Irrwege der Siebzigerjahre überwunden zu haben mit ihren linksradikalen, aber in Wirklichkeit totalitären Gruppen. Meinhof, Ensslin und Baader waren tot, zusammen mit ihren Opfern, das war auch weitgehend als Irrweg erkannt, wenn auch noch nicht in der vollen Tragweite.

Ich hatte endlich erkannt, wo ich hingehörte: in die linke undogmatische Alternativ-Szene bzw. „Scene“. Deswegen hatte ich das gutbürgerliche Charlottenburg und eine ehe-artige Beziehung hinter mir gelassen und war nach SO 36 gezogen. Hatte ein Haus mit besetzt, in der BI SO 36 mitgearbeitet und abends oft die Zeitschrift der BI in den Kneipen verkauft.

Die Kneipen waren faszinierend, denn ich war ja immer noch auf der Suche nach dem Traumprinzen. Dort saßen sie. Und da ich selber schüchtern war, hatte ich mich längst an den Alkohol als kommunikationsfördernde Droge gewöhnt. Ich wollte dazugehören, zu dieser schillernden Scene, dem Jodelkeller, dem Elefanten, der Roten Harfe, dem Slainte. Nachdem ich bei einer Jodelkeller-Razzia einen Bullenknüppel abbekam, war ich „drin“. In der Kreuzberger Kneipenscene grassierte damals eine irre Angst vor Spitzeln. Wer aber mit Kopfverletzungen und blauen Augen einen Tag später im Jodelkeller auftauchte, konnte kein Spitzel sein. So einfach war das.

Anfang der Achtziger war ich also längst in diesen Kreisen bekannt, hatte einen der wildesten Trunkenbolde der Scene kennengelernt und bekam dieses Kneipenleben immer weniger mit meinem restlichen Leben in Einklang. Nachdem ich 1982 endlich mal einen tollen Architektenjob hatte und ahnte, dass sowas nie wieder kommt, beschloss ich daher, nun etwas ganz anderes zu machen.

Mit meinem Trunkenbold war ich nach Gomera ausgewandert und wieder zurückgekehrt, weil es da nicht so lief, wie wir dachten. Als Alternative hatten wir uns aber auf Gomera überlegt, dass wir in Kreuzberg eine Kneipe aufmachen wollten, natürlich nur in „unserem“ Kiez, rund um die Oranienstraße.

Wir waren pünktlich zum 1. Mai 1983 wieder in Kreuzberg, feierten auf dem Lausitzer Platz und verkündeten unsere Idee weiträumig. Die Zeit war günstig, weil der Jodelkeller wegen Sanierung dichtgemacht hatte und die Stammgäste heimatlos waren.

Ein Lokal in der Oranienstraße war auch bald gefunden, Vorbesitzer Türke; um den Mietvertrag abschließen zu können, mussten wir aber alle Beziehungen spielen lassen. Werner Orlowsky, der damalige Baustadtrat von Kreuzberg, musste für uns ein gutes Wort einlegen, dann klappte es. Wir renovierten mit Hilfe unserer späteren Gäste, von denen viele Handwerker waren. Am 11. November 1983 eröffneten wir unsere Kneipe. Sie war von Anfang an voll. Die heimatlosen Jodelkellergäste waren da. Außerdem, das war ein offenes Geheimnis, kamen alle, um zu gucken, ob wir das packten, eine Kneipe zu führen. Keiner traute uns beiden das zu, wir kannten beide den Kneipenbetrieb nur von vor dem Tresen. Ich als Konzessionsträgerin musste eine halben Tag zur Industrie- und Handelskammer, wo Dias gezeigt wurden, was man in einer Kneipe alles nicht machen durfte. Besonders erinnere ich mich noch daran, dass man Gummistiefel nicht auf dem Herd trocknen sollte. Das war meine komplette Ausbildung!

Rätselhafterweise klappte es aber ganz gut, obwohl ich lange, auch danach noch, Alpträume hatte: lauter fremde Menschen kamen in die Kneipe, bestellten alle etwas und ich fand keine Zettel, um die Bestellungen aufzuschreiben.

Mit der Zeit entwickelte sich zwischen meinem Partner und mir eine Art Arbeitsteilung: à la Belle et la Bête. Schön war ich zwar nicht, aber ich war die Nette. Auch hinter dem Tresen war mein Harmoniebedürfnis groß und ich wollte, dass die Gäste sich wohlfühlten. Mein Partner dagegen hatte den Hang zu Ausrastern. Es hatte hohen Unterhaltungswert, ihm bei so etwas zuzusehen, wenn man nicht selber Grund des Ausrasters war. Er erteilte auch gerne Hausverbote. Ich wiederum sorgte dann am nächsten Tag dafür, dass die Wogen wieder geglättet wurden. Ob unsere Gäste uns für bescheuert hielten, weiß ich nicht, nehme es aber an. Auf alle Fälle sorgten wir beide dafür, dass es bei uns nicht langweilig wurde.

Diese Kneipe war leider kein typisches Ecklokal, sondern ein in Berlin genauso oft vertretener Typ: der Schlauch. Ganz vorne das Schaufenster mit unserem schönen alten Stehtisch, an einer Seite der Tresen, auf der anderen Tische und Stühle. Hinten das „Spielzimmer“ mit Kicker, Flipper und Zigarettenautomaten, dahinter die Toiletten. Im Keller Kühlraum für Bier und Getränke, Kohlenkeller und Lagerräume.

Die Einrichtung: mit Absicht im Anti-Achtzigerjahre-Stil eingerichtet, also nicht hell und gestylt, sondern schummrig und höhlenartig. Hier wollten wir uns verkriechen und warten, dass die Achtzigerjahre vorbeigingen und wieder bessere Zeiten anbrechen würden.

Die Musik: natürlich nichts Achtzigerjahremäßiges. Mein Partner und unser Mitarbeiter, den wir vom Jodelkeller übernommen hatten, standen auf Blues und ähnliches. Johnny Winter, John Lee Hooker, aber auch David Peel oder die Edgar Broughton Band gehören zu meinen akustischen Erinnerungen. Ich spielte mehr meine eigenen Mixtapes, aufgenommen bei RIAS-Treffpunkt oder S-F-Beat, aber auch bei mir fanden sich weder Depeche Mode, Talking Heads noch die Neue Deutsche Welle.

Die Gäste: eine wilde Mischung aus allem, was da wohnte, arbeitete oder sonst irgendetwas dort zu tun hatte. Überwiegend Ex-Jodelkellergäste, aber auch Afrikaner aus dem afrikanischen Zentrum nebenan, einzelne Frauen und Kinder (nachmittags), alte Bekannte + neue Bekannte aus den Parallelwelten. Später hatten wir auch viele Punks als Stammgäste, die auch um die Ecke oder gegenüber in besetzten Häusern wohnten. 99,9% unserer Gäste waren Stammgäste, aber zum Glück kamen auch manchmal Touris rein (die je nach Ausgangslage angepöbelt oder umarmt wurden). Viele unserer Stammgäste verdienten ihr Geld als Handwerker, arbeiteten aber meistens nur so viel, um leben zu können. Dazu brauchte man nicht viel, die Mieten und das Bier bei uns waren billig. Es gab aber auch den klassischen Studenten, der Taxi fuhr, den Filmvorführer, der nach der Arbeit kam, eine Lehrerin, die oft als letzte ging, aber am nächsten Morgen wieder unterrichten musste. Nicht zu vergessen die Künstler, die auch bei uns ausstellten.

Nachdem ich meine anfängliche Unsicherheit überwunden hatte und meistens doch Zettel zum Aufschreiben der Bestellungen da waren, genoss ich den Job. Er war anstrengend, aber ich war die wichtigste Frau im Lokal. Das war toll und für mich eine ganz neue Erfahrung!

Das wichtigste an dem Job war nicht das richtige Zapfen von Bier, sondern das Schaffen von Stimmungen, die durch die Auswahl der Musik, aber auch durch meine Interaktionen mit den Gästen geschaffen werden mussten. Wenn Aggressivität in der Luft lag, legte auch ich Blues auf. Leute rauszuschmeißen war für mich ungefährlich, aber manchmal langwierig (es gab anscheinend ein Tabu, Frauen zu hauen; mir ist nie was dabei passiert). Wenn aber, was öfter vorkam, nachmittags gleich nach dem Öffnen noch nicht viel los war, dann musste ich meine lebhaftesten Mixtapes auflegen und mich um die Gäste kümmern, mich mit ihnen unterhalten, Würfel spielen oder zusehen, dass sie sich untereinander beschäftigen konnten. Jeder Stammgast musste als Persönlichkeit behandelt werden. Ich kam mir oft eher als Therapeut, Rettungssanitäter oder Frau Dr. Sommer (Beratung in allen Lebenslagen) vor. Das war eben das Plus, was die Gäste erwarteten, sonst wäre es auch in den Achtzigern billiger gewesen, sich einen Sixpack zu kaufen und zu Hause zu trinken.

Es war ein tolles Leben, ich hatte endlich einen Job, für den man nicht früh aufstehen musste (15 Uhr reichte, um das Lokal um 17 Uhr aufmachen zu können), ich verbrachte auch freiwillig meine Freizeit dort, weil die Leute so toll waren und hatte – nach der privaten Trennung von meinem Partner – freie Auswahl unter den Männern, die sich bei uns rumtrieben.

Nachdem ich aber 4 Jahre hinterm Tresen stand, wurde auch das langsam langweilig. Ich kannte meine Stammgäste in- und auswendig, trank zu viel, sah kein Tageslicht mehr und keine normalen Menschen. Wie krass das war, merkte ich eines Wintermorgens, als ich gegen 5:30 morgens nach Hause ging und mir graue, geduckte Wesen begegneten, die zur Arbeit gingen. Ich bedauerte sie, merkte aber erst später, dass ich selber ja von der Arbeit kam und eigentlich genauso bedauernswert war. Dass auch eine Arbeit, die man sich selbst ausgesucht und eingerichtet hatte, anstrengend und öde sein konnte, musste ich erst langsam erkennen.

Nachdem ich 1987 einen anderen Mann kennengelernt hatte, der nicht Stammgast bei uns war und dadurch auch wieder ein Leben neben der Kneipe hatte, kündigte ich Anfang 1988 meinen Ausstieg an, wollte allerdings erst aufhören, wenn meine Nachfolge geklärt wäre. Mein Kneipenpartner wollte das nicht wahrhaben und es passierte nichts. Zum Glück wurde ich im Frühjahr 1988 schwanger und hatte somit einen Grund aufzuhören. Einen besseren Zeitpunkt für eine Schwangerschaft konnte es nicht geben!

Epilog:

Ein neues Leben begann für mich, ich machte aber weiterhin Abrechnung, Buchführung und den Behördenkram, weil ich auch weiterhin die Konzessionsträgerin blieb. Es war also immer noch „meine“ Kneipe.

Bis zum Mauerfall lief die Kneipe mit wechselndem Personal, aber im Wesentlichen unverändert weiter, dann kam ein Jahr Pause, weil das Haus saniert wurde.

Nachdem wir Ende 1990 wieder eröffneten, hatte sich die Welt um uns herum komplett geändert. Deutschland war wiedervereint. Die Achtzigerjahre waren zwar vorbei, die Siebzigerjahre kamen aber leider auch nicht wieder. Kreuzberg wurde uninteressant, alles wandte sich den östlichen Bezirken wie Mitte und Prenzlauer Berg, später auch Friedrichshain, zu.

Die in unserer Nähe lebenden Ossis (hinter dem Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße) interessierten sich nicht für uns, es waren eben typische Hochhausbewohner und mit ein paar netten neuen Leuten aus dem Osten ließ sich nicht annähernd an die früheren Zeiten anknüpfen. Hinzukam, dass einige Stammgäste wegzogen – und was noch häufiger passierte – wegstarben. Jahrzehntelanger Alkohol- und Nikotin-Abusus forderte seinen Tribut. Der Kneipe gings schlecht.

Mein (Kneipen-)Partner führte Live-Musikabende ein, die dann auch tatsächlich für ein volles Haus sorgten, aber eben nur einmal die Woche. Zum Glück konnte das Trauerspiel dann 2000 durch Verkauf beendet werden, ohne allzu großen Verlust zu machen. Ich musste noch mal zum schönen Amtsgericht am Lietzensee, um gegen die heißgehasste GEMA zu prozessieren und unsere Schulden bei der Berufsgenossenschaft bezahlen, weil diese Verträge auf mich liefen. Dann war die Kneipe Geschichte.

C. G.

Editorial – Lesen eins / Illustrierte Lesung 19. März 2015

Eine Woche hatte ich am Skript für die Lesung gearbeitet. Ich wollte erzählen wie der Xanadu-Roman zustande kam, ohne von mir geplant gewesen zu sein. Moderationen und Textausschnitte über meine Oma, meine verstorbenen Freunde Andi und Frieder, den Xanadu-Helden, sowie Roberto, den Protagonisten des zweiten Romans, füllten 22 Seiten. Alles aufzuschreiben war auch nötig, damit Rainer jeweils im richtigen Moment das passende Bild projezieren konnte.

Am Tag vor der Lesung hatten wir eine Probe, alles funktionierte. Auch ins Mikro zu sprechen fiel mir leicht. Trotzdem hatte ich heftiges Lampenfieber. Um 20 Uhr sollte Beginn sein, aber kurz vor acht waren eben ein halbes Dutzend Gäste eingetrudelt, also warteten wir. 20 nach acht fing ich an, das Saallicht wurde ausgeschaltet, ich sah nichts mehr vom Publikum. Aber ich hörte es, da war Reaktion, sogar Lacher. Nach sieben Seiten hatte ich eine erste Pause geplant, ich entschied spontan weiterzulesen. Rainer lies sich davon nicht irritieren. Nach Bleistreustraße las ich “A Saucerful of Löschpapier” und ich erklärte wie ich dadurch inspiriert wurde über Frieder zu schreiben und wie daraus, zu meiner Überraschung ein Roman wurde. Nach den ersten Ausschnitten aus Xanadu entlies ich das Publikum in eine kurze Pause. 16 oder 17 Gäste waren insgesamt erschienen. Thomas, Susanna, Sea Wanton, Neda, Gerlinde und auch mein alter Schulfreund, der die Vorlage für den Helden meines zweiten Romans, Roberto, geworden war. Wie so viele andere hatte ich ihn auf Facebook wiedergefunden. Zufällig wohnt er nur einige Häuser von der Kulturwerkstadt entfernt. Auch Cornelia Grosch war gekommen und machte dankenswerterweise Fotos. Daran hatte ich nicht gedacht.

Nach der Pause stellte ich das Crowdfunding-Projekt vor, das Xanadu-West-Berlin-Buch. Im zweiten Teil las ich weiter aus Xanadu und danach aus dem zweiten Roman “Ein Hügel voller Narren”. Blöderweise hatte ich mein Wasserglas irgendwo stehen lassen, ich lutschte ein Bonbon, um die Stimme zu ölen. Nur bei besonders emotionalen Stellen, blieb mir die Luft weg. Richtige Hänger hatte ich nur einmal, da musste ich mehrmals ansetzen, weil mir ein Satz nicht einleuchtete. Nach dem offiziellen Text las ich als Zugabe den Detektiv-Traum, indem ich den Mord an Vampir Heinrich Lummer aufkläre. Diverse Lacher. Ich hätte zwar noch Material gehabt, aber nach zweimal 40 Minuten war ich so fertig, dass ich Schluss machte. Ich bekam ein Bier und sehr viel Lob. Ich danke allen, die geholfen haben und allen, die den Weg nach Charlottenburg gefunden haben.

Es war eine tolle, aber enorm anstrengende Erfahrung. Und ja, ich mache es wieder. Schon am 30. April um 21 Uhr kann man mir im Pinguin-Club in der Wartburgstraße lauschen. Dieses Mal ohne Bilder und kürzer, aber dafür ohne Eintritt. Das Programm werde ich wieder maßschneidern, Punk, Mauerstadt West-Berlin und Pinguin-Club werden Themen sein.

M.K.

Fotos: Cornelia Grosch